讃岐一国歩き遍路の日記

阿波一国遍路日記

土佐一国遍路日記

伊予一国遍路日記

1月22~23日 弘法大師御入定の地・高野山へ無事結願のお礼参り

いつもは大阪の仲間を乗せたバスが私たちを三ノ宮に迎えに来るのですが、今日は高野山へ行くので三ノ宮がバスの始発点でした。6時40分集合で、いつもの6人の仲間が乗車し、定刻に出発しました。早朝のため阪神高速はよく空いており、難波へは出発予定の25分前に着きました。早めに出発、大阪駅へ向かいました。ここでも出発時間よりも15分ほど早く到着しましたが、全員集合するまで待ったので、ほぼ定刻の8時に出発しました。

阪神高速で堺方面へ向かい、富田林から橋本市へ向かいました。バスの中で、先達から滑り止めのアイゼンを靴に取りつける練習をするように言われました。そういえば高野山上は雪が残っているおそれがあるので滑り止めを準備するようにとの連絡をもらっていました。しかし、私ともうひとりの仲間はそのような準備をしていませんでした。だからアイゼンが不要であることを心の中で祈っていました。

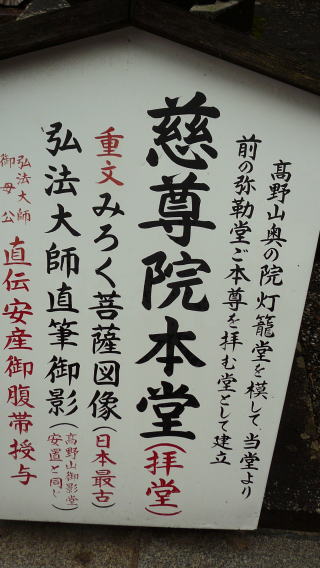

道の駅紀ノ川で京都のバスと合流し、九度山町の慈尊院へ向かいました。慈尊院は弘法大師の母が大師に会いに来たが、高野山が女人禁制だったので、この寺にとどまり、大師が月に九度会いに山を下って来たと言われているそうで、町の名前も九度山町と呼ばれているのだそうです。そして慈尊院は女人高野として昔は女性がお参りしたお寺です。

ここでお参りをしたあと、準備運動をし、10時45分に高野山に向かって町石道をスタートしました。この道には109mごとに鎌倉時代に建てられた180基の町石があります。第一日目は150町ほど歩きます。先ず慈尊院の上にある神社までの長い石段を登ります。いきなりだったので最初から息が上がり、足がもうだるく感じます。そしていよいよ坂道に向かいますが、これがまた柿など果樹園の間を進むコンクリートの急な坂道が続きます。40分ほどそんな道を登ると今度は落ち葉の降り積もった急な山道になります。そのころには雨が少し強くなり、ポンチョを羽織って登りました。1時間ほど登るとかなり標高が高くなり、眼下の雲海の向こうにいくつかの山の峰が浮かんで見えます。この様な美しい景色を見るのは初めてで、思わず何枚もシャッターを押していました。

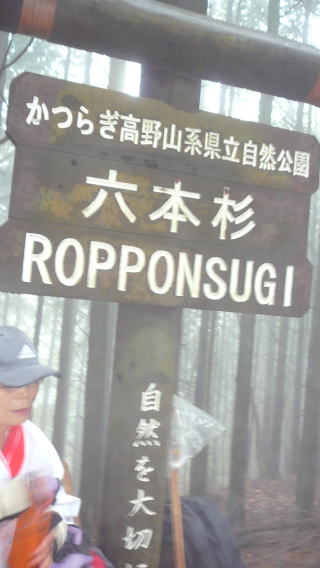

2時間ほど登ると六本杉に着きしばらく休憩をとりました。バスの中でもらったチョコレートを取り出し、口に入れると元気が出ました。冬だし、雨が降っているので水分など摂らなくてもよいと思っていましたが、結構汗をかき弁当用にもらったペットボトルのお茶を飲みました。そこからまた二つ鳥居まで30分ほど山道を登りました。6本杉から坂が多少穏やかになると聞いていましたが、決してそのようなことはありませんでした。二本鳥居で水分補給など休憩をとりました。そんなときに仲間がチョコレートやキャンディをくれました。私のおやつは全てバスの中においており、何も準備していなかったのでもらうばかりでした。

二本鳥居は標高の最も高いところで、そこから下り坂になります。ところが急にまわりは霧が立ちこめ、前の人の姿は見えますが。少し離れたその前の人はぼんやり見えるほどの霧です。さらに下ると、谷が黄緑色の霧になりました。池があるのかと思ったのですが、どうやらゴルフ場の芝生だったようです。30分ほど下ると霧が少し晴れ、町石道に祠があり、近くにトイレがあり、ゴルフ場がそばに広がっていました。祠のまわりの軒下で、弁当のおにぎり3個を立って食べました。そのころにはすっかり雨脚が強くなってしまいました。手が冷たく寒さに震えながら食事を済ませ、トイレを済ませて再び歩きました。下り坂なので身体は楽なのですが、雨で軍手が濡れて杖を持つ手が冷たくてじんじんします。バスの中で仲間からもらったホットカイロを揉んで手のひらに握り、温まると杖を持ち替えて冷えた手を温めました。何度も繰り返している内に身体全体がぬくもり、軍手が濡れていてもそれほど冷たく感じなくなりました。

雨が強いので写真撮影をあきらめ、腰に巻いたジャンバーのポケットにカメラをしまっておきました。しかし、経過を少しでも残しておきたいという意識があったため、「大門まであと8.6㎞」という表示が目につき、カメラをポケットから出し撮影をしました。それでなくてもカメラケースが濡れていたのに雨の中でカメラを出したので、レンズは曇りカメラも濡れてしまいました。急いで濡れているジャンバーではなくポシェットにつっこみました。ポシェットは身体にくっついているので、濡れたカメラが暖かくなり結露をしたのか、濡れて放電してしまったのか、この後はスイッチを入れても電源が入らなくなってしまいました。

その後は最後の4~500㍍を除くとほぼ平坦な尾根道を歩き、矢立でトイレ休憩をしたあと、さらに1時間ほど登り、雨で暗くなってきた頃、次のドライブウェーと交差するところにバスが待っていてこの日の歩きの日程を終えました。バスに乗り、宿坊「遍照尊院」についた頃にはほとんど暗くなっていました。夕食まで1時間足らず時間があり、みんなは風呂に入ったのですが、宿舎内が寒く、ストーブのそばにいても身体があまりぬくもらない状況だったので、湯冷めを恐れて私は入浴を我慢しました。カメラは濡れたケースから出し、乾かしておきました。

食堂の広間は暖かく、大阪の不参加の仲間からのお接待で中瓶のビールを一本ずつもらって乾杯しました。食後、風呂に入りました。桧の大きな風呂で、まわりに人影もなく、大きな声で歌をうたいながらゆっくり浸かりました。汗と雨に濡れた身体をすっかり洗い流し、薬草風呂に浸かってすっかり温まった身体で部屋に戻ると誰もいません。先達の部屋に行くとみんなお酒を飲みながら、4年間の歩き遍路についていろいろと想い出を話していました。その後、それぞれの年齢などプライバシーについても話題になり、若く思っていた人が間もなく79歳になると聞いて、その健脚ぶりに驚いたり、新しい発見が沢山ありました。翌朝は6時30分からお勤めがあるので、9時にお開きにして床につきました。

前日9時過ぎに床についたこともあって3時過ぎに目が覚めました。6時間近く眠ったので、これ以上眠ることはできませんでした。まわりの人のことを考え、5時20分まで床の中で静かにしていました。

まわりも目覚めたようで話し声が聞こえ始めたので、着替えをし、荷物をまとめました。テレビの天気予報では晴天になり、気温も和らぐと言うことなので安心しました。念のためにカメラの電源を入れるとなんと無事に入りました。これで二日目の記録ができると思うとうれしくなりました。

6時20分に白衣や輪袈裟、数珠などを身につけて本堂へ行きました。6時30分から3人の僧によって朝のお勤めが始まりました。他の宿泊客も参加していました。本堂にはファンヒーターが3台ありましたが、冷え込んでいました。約1時間のお勤めのあと朝食をいただきました。いつもはご飯のお代わりなどしないのですが、1杯半頂きました。

8時30分にバスで宿坊を出発しましたが、気温は3.5度と表示がでていました。昨日バスに乗った地点まで送ってもらい再び急な山道を登りました。昨日の雨で足下はぬかるみ、霧も深く立ちこめてきました。高野山上が近づくにつれて、木製の橋の上には雪が積もっていて滑るので、アイゼンがいるのではと心配になってきました。グループが4つくらいに別れ、2番目のグループの最後について歩きました。最後は木製の段がある急な坂道を何とか登っていくと、上から先のグループの声が聞こえました。最後の坂を登ると目の前に大門がありました。これで山登りが終了だと思うと少々残念にも思いました。人間の心理は勝手なものです。

大門前でガイドイヤホーンが配られ使い方の説明を受けました。要領のつかめない人が多く、高齢者がいかにメカに弱いかということを露呈していました。大門の大屋根からは積もった雪が落ちていました。これに当たると大けがをするので気をつけるよう注意がありました。大門から根本道場大伽藍へ行き、さらに金剛峯寺に行きました。それぞれ靴を脱ぐのですが、ぬかるみを歩いてきた靴が汚れていて、着脱が大変でした。

金剛峯寺でふすま絵を見ているとき、かかることのない携帯に電話がかかってきました。私たち夫婦の共通の友の死の知らせでした。とてもショックでしたが、奥の院にお参りするときにご冥福を祈ることで電話を切りました。

奥之院へ行く参道は雪で凍っているので通行止めになっていました。自動車道を歩き、奥之院の近くの中の橋から参道を進みました。奥之院の弘法大師廟で読経をしたあと、奥の院の受付で孫たちと毛筆で書いた新年の写経を納め、孫たち3人に学業成就の御守りを買いました。

そのあと、食事場所「数珠屋四郎兵衛」へ移動、食後に添乗員にお願いして護摩豆腐の老舗「濱田屋」へ連れて行ってもらいました。試食させて頂き、お土産を買いました。

食後は金剛峯寺の研修道場・大師教会へ行き、真っ暗な本堂の中で阿闍梨から授戒を受けました。これで日程は終了、バスで帰路につきました。曲がりくねった山道を下るので、酔ってはいけないと思い、多くの仲間からもらったお菓子を食べるのをひかえました。その内に眠っていました。

難波や大阪駅で何時も見送っていた仲間に今日は見送ってもらいながら、19時30分頃三ノ宮まで帰ってきました。

これで歩き遍路がおしまいだと思うと少々淋しくなります。幸い、小豆島88ヶ寺(別格をよせると94ヶ寺)歩き遍路が計画されており、今度は妻も参加するというので、2月から10月までまた歩くことになりました。

スタートの慈尊院本堂 柿の産地を示すロゴ 雲海

山道が雨でぬかるんでいく 六本杉 町石 二つ鳥居 1日目最後の写真

朝のお勤めの遍照尊院本堂 宿坊の朝食 宿坊を出発

橋の上は雪が凍っている 大門に到着 壇上伽藍

金剛峯寺 通行止めになっていた参道入り口一の橋

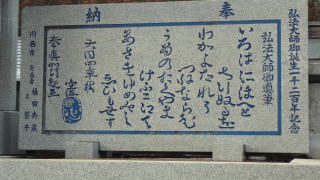

中の橋参道入り口 この奥が奥之院(これより撮影禁止) 大師教会の弘法大師御真筆

12月18日 讃岐第8回「霊場最後の札所 そして結願」

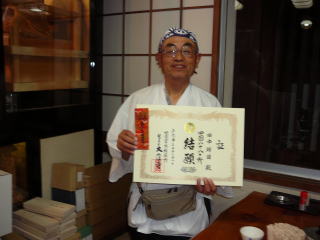

いよいよ最後の四国歩き遍路です。いつもより15分遅い電車で家を出発、いつもは私が一番に集合場所へ行くのですが、二人がすでに待っていました。8時には7名が集まりました。第1回には36名が出発したのですが、最終回の今日、最初からの仲間はたった5人です。

バスで、途中うどん屋により190円の月見うどんで早い昼食をすませた後、前回のゴール手前にあるお遍路交流館まで行きました。館長から結願を前に遍路バッジをいただきました。今後はこれを付けて、お遍路の相談や振興に協力するようにいわれました。準備運動をし、いよいよ最後の歩き遍路をスタートしました。遍路道は女体山を越える厳しいコースだと以前から聞いていました。

私は先達に頼んで自分ひとり自己責任で県道・国道のコースを歩こうと思っていました。最近の体調や運動不足では不安があったからです。家を出るときにも家族にそのように伝えていました。ところが厳しい峠道や長い距離を歩くときには何時もバスに乗っている84歳の女性が、添乗員が大丈夫だといったので最後だし、山越えの道を歩くといわれました。こうなると私は勝手な行動がとれなくなってしまいました。それでもその人が県道との分岐点まで歩くだけでずいぶん遅れていたので、一緒に県道を歩こうと誘おうかと間際まで思っておりました。しかし待っていても姿が見えず、あきらめて山道をみんなと歩くことにしました。いよいよ山道にさしかかるとき、汗をかくので薄着になるよう指示がありました。それほど気温は下がっていなかったのでウールの服を脱ぎ、半袖のシャツに白衣を着て、腰に薄手のジャンバーをくくりつけて歩くことにしました。5~600㍍ほど歩いたところで後続を待ちました。その時万歩計を先程服を着替えたところに落としてきたことに気がつきました。しかし今更戻ることができませんでした。このあと何度か後続を待つために2~30分休憩をとることになりました。とにかく万歩計を落としたので時刻がさっぱりわかりません。84歳の女性は添乗員などに助けられながら何とか最後に姿を見せます。しかしあまりにも度々待たせられるので、メンバーの中から不満の声が聞かれ始めました。

最後の女体山は杖が邪魔になるほどの岩場で、みんな四つ這いで何とか登りましたが、例の女性はいっこうに登ってきません。700mあまりの女体山山頂では日も傾き、風に吹かれてジャンバーを着ていてもどんどん冷え込んでしまいます。先達はここから動かずに待っているように言い残して手助けに引き返しました。山頂で待っていてもいっこうに姿が見えません。携帯電話で先に下山してもよいかたずねる者まで現れましたが、もうすぐだから待つようにいわれました。責任ある先達無しに下山して事故でもあると責任問題になることを考えれば当然の返事だと思いました。

いつの間にか救援にいっていた神戸グループの一番若い男性が女性を抱えるようにしてやっと頂上に着いたときにはみんなで拍手をしていました。その後は神戸のもうひとりの男性と2人で両側から抱えて下山しました。それでも所々難所があり、私などひとりでもカニのように横向きになって下山しました。そんなところを二人で力を合わせて無事下山することができました。神戸グループと合同だったので無事に登山や下山ができましたが、合同でなかったらどうなっていただろうかと思いました。それにしても二人の献身的な姿に感動しました。下山したときには何とか集合写真が撮れるくらいで直ぐに日が暮れてしまいました。そして添乗員の判断ミスではなかったかとも思いましたが、それ以上に私が勇気を出して県道を歩こうと言えなかったことを後悔しました。誘っていれば、みんな気持ちよく予定時刻に大窪寺に到着して結願でき、ゆっくりとその後の行事ができたと思いました。

88番大窪寺で結願するときには、私は涙など流さないだろうと思っていました。ところがこれが四国での最後のお参りですといわれ、読経が始まると、突然胸が込み上げ、まともに声が出なくなりました。2~3分小さな声で目立たないように読みましたが、その内に最後まで普通に読経することができました。やはり結願は感動でした。

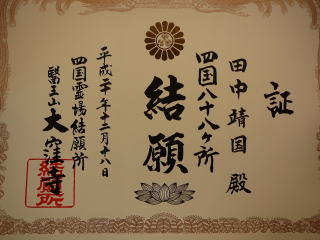

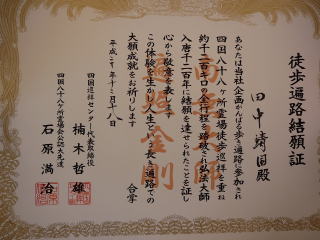

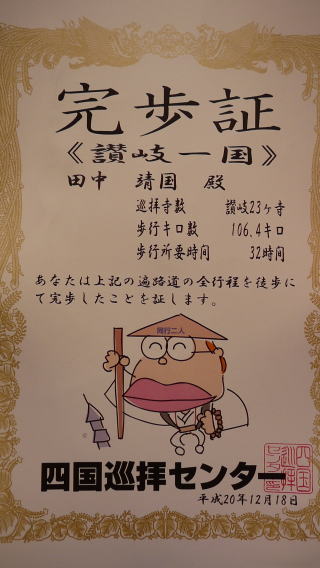

お参りを済ませたあと、門前の八十八庵で全員用意されていた釜揚げうどん(500円)を食べてぬくもり、ひとりずつ讃岐一国完歩証と1200㎞の遍路道完歩証、そして2000円支払ってもらった結願証を受け取りました。

大急ぎでお土産の結願まんじゅうを買ってバスに乗り込みました。午後5時30分発の予定が6時30分を過ぎていました。帰りのバスでも自分の勇気のなさをまだ悔やんでいました。だから結願の喜びも半分になった気がしていました。

お遍路資料館(交流館) 県道と遍路道の分岐点 渓谷沿いの遍路道

椎茸の原木 女体山登り口(山頂まで709m) 女体山山頂(標高774m)

本堂前 山門前で 完歩賞授与式 結願証と錦の納め札

結願の品々

11月20日 讃岐第7回「結願へのカウントダウン」

久しぶりにお遍路仲間のみんなと再会、バスに乗り込むまでこれまでの経過をお互いに話し合いました。家を出る頃はまだ朝早く厳しい寒さでしたが、、三ノ宮で仲間と話しているとずいぶん気温が上がってきた感じでした。予定より少し遅れ、8時過ぎにバスが到着し出発しました。11時過ぎに昼食場所大木戸うどん店に到着しました。メニューには小・大・特大の3種類がありました。おにぎりと一緒なら小でよいと思いましたが、私はうどんだけですまそうと思い、梅昆布うどんの大とおでんの玉子にしました。ちょうど500円でした。ところがうどんを食べ始めると、食べても食べてもなくなりません。食べ終わったときには満腹になってしまいました。

30分ほどかかって全員が昼食をすませ、再びバスでこの日のスタート地点、「道の駅むれ」へ向かいました。すっかり気温も上がり、シャツ2枚の上から白衣を着て歩くことにしました。トイレを済ませ、準備体操をして12時10分道の駅をスタートしました。国道を避け、町中の遍路道を歩いているときれいにクリスマスの飾りつけをした家がありました。9月に歩いたときにはなかったので最近装飾をしたのでしょう。平賀源内の遺品館や生家を通り過ぎ、志度寺門前近くにさしかかったとき、前回買い損ねた「名物竹林糖」を売っている店が目にとまりました。みんなから離れてひとり店に入り1個80円の竹林糖を2個買いました。店を出たときには遅れている人がまだ店の前を歩いていました。12時45分山門に到着しました。前回来たときはNHKの放送前だったのであちこち工事をしていましたが、今回はすっきりしていました。何時も通りに読経をすませ、12時45分、7.4㎞先の長尾寺へ向かって出発しました。ところが少し歩いたら再びうどん屋「麺喰」に到着しました。先程食べたばかりなので私を含め半数以上の人が店の前で食べている人が終わるのを待ちました。高速道路の下をくぐり、長尾寺の奥の院を通過し、黙々と歩いていると汗ばんできました。天女のようなデザインのマンホールがあるのでなんだろうと思っていると「かぐや姫の里」と書かれていました。しかしあたりには竹藪など全く見あたりませんでした。15時20分87番札所長尾寺に到着しました。境内には大きなクスノキがありました。これほど幹の太いクスノキを今まで見たことがありません。お参りをしている間に、ずいぶん気温が下がってきているのを感じました。白衣の上から薄手のジャンバーを着込んで15時55分、12.6㎞先の最後のお寺・大窪寺へ向かって歩き始めました。16時を過ぎるとどんどん日が暮れていくのを感じます。長尾町のマンホールにはもう一つ桜とアジサイが描かれたものがありました。同じ街に種類の違ったデザインがあるのは珍しいことです。枇杷の花が今頃咲いていることを知りました。白い小さな花です。また道端に道祖神などが集めて置かれているところがありました。なぜこの様にたくさん集められているのか不思議に思いました。道々のハゼの葉が見事に紅葉していました。しかし暗くなってきたので写真に納めるのは難しいと感じました。 ゴール近くのダムのそばにはきれいに紅葉した楓もありました。最終日は岩山を越えて歩くので、大窪寺の7.3㎞手前にある「道の駅ながお」で今日の歩き遍路を終えました。クールダウンのストレッチを済ませ、バスに乗り込む頃にはすっかり日が暮れていました。帰りのバスが高速に上がる手前でコンビニに寄ってくれたので、アイスクリームを買って食べました。その後はみんなが持ち寄ったお菓子をいただき、気持ちよく眠って帰りました。来月はいよいよ結願なので、お参りした後、八十八庵という店で祝杯を挙げることになっています。

クリスマスの飾り付け 志度寺山門 うどん屋

八十七番奥の院 長尾町のマンホールの一つ ながお寺の大クスノキ

道祖神の一つ 枇杷の花 ゴール近くのダムの夕暮れ

9月26~27日 讃岐第6回「源平の古戦場跡を歩く」

26日夜の10時半に家を出発、前回同様神戸港第三突堤からジャンボフェリーに乗って高松へ向かいました。金曜日の夜ということで乗客は前回より多めでしたが、若い人が目立ちました。4時45分予定通り高松フェリー岸壁に着岸、待合室でお遍路の服装に着替えました。かなり冷え込んでいたので、白衣の上からヤッケを着ました。

5時丁度に歩き始めましたが、まだ真っ暗でした。しかし30分ほど歩き、屋島大橋にさしかかると、東の空はずいぶん明るくなり、ここからは屋島の山陰がはっきり見えました。今回はインターネットで歩くコース沿いの詳しい地図をコピーし、8ページ準備しました。おかげで、スタートは遍路道ではありませんでしたが間違いなく歩くことが出来ました。6時頃八坂神社に到着、トイレを済ませ、ヤッケを脱いでリュックにしまいました。

再び地図で確認しながら屋島小学校を目指しました。そして6時15分目的の屋島小学校前に来ると、そこからは遍路道なので、道案内の標識があり、もう迷うことなく歩けるので安心です。しかし、急な坂道なので直ぐに息が上がってしまい、ゆっくり登ったのでどんどん地元の方に追い越されてしまいました。この頃になると汗ばみ、水分が欲しくなったので自動販売機でコーラを買って飲みました。屋島の登山道では地元の登山愛好家の人々が次々下ってこられます。毎日仲間で登山を続けておられるのだそうです。その内東京からフェリーで来たという自転車の若者と一緒になりしばらく一緒に歩きました。途中からは階段があり、彼はあきらめて自転車を道端に置いて登っていきました。今度は地元の方でゆっくりしたペースの方に会い、地元の話をいろいろお聞きしました。「畳石」と書かれた標識があり私が写真を撮りながら歩くので、その方は先に登って行かれました。今度は女性の方が畳石について説明しながら、しばらく一緒に登ってくださいました。皆さんは毎日登っておられるので私のペースには付き合いきれず、「頑張ってください」と声をかけて先に登って行かれました。

7時にやっと84番札所屋島寺の山門が見えてきました。地元の人が境内をきれいに掃除しておられました。山上には地元の方がたくさん上ってきておられ、登山会の人たちは記録ノートに名前を書いておられました。お参りを済ませ、納経帳に朱印をもらった後、ベンチで家から持参したおにぎりの朝食を摂りました。一休みした後もと来た道を下ろうとすると、地元の人に逆打ちかとたずねられました。次の八栗寺へ行くと答えると、道が違うと言われました。私の地図ではこの登山道しかなかったし、地元の人もみんな登山道を下っておられたので、当然登ってきた登山道を下るものとばかり思っていました。そこで八栗寺への近道を詳しく教えて下さいました。ただし昨日の雨で急な坂道がぬかるんでいるから気をつけるようにと付け加えられました。

駐車場などがある別の山門を出たところで道が分かれており、スタートで間違えると困るので、地元の人らしき方にたずねると、再び詳しく教えて下さいました。廃業したホテルの横を進むと素晴らしい眺めの展望台に出ました。そこからは地元の方に教えてもらった八栗寺が建つ五剣山の美しい姿が眺められました。しばらく景色を楽しんだ後、8時10分下山を始めました。ところがいきなりの急な坂に驚きました。確かに土が濡れていて、油断すると滑ります。さらに鉄の杭で止められている段が一段一段高く、その杭に足を引っかけそうで、慎重に下りました。途中ドライブウェーを横切ったのですが、ドライブウェの歩行は一切禁止という立て札があるので、続けて急坂を下る以外にありませんでした。やっとの思いで家のあるところにでました。30分あまりかかっていました。後ろを振り返ると、本当に急な斜面を一気に下ってきたのがわかりました。道案内の標識にしたがって歩いていると、今まで見たことのないお遍路のシールが遍路道に貼ってありました。このシールにはその後の遍路道を確認する上でとても助けられました。

しばらく歩くと、源平の合戦の際、義経の身代わりになって討ち死にした佐藤継信の墓がありました。さらに5分ほど歩くと安徳天皇社がありました。そして、10分ほど歩くと剣道少年の元気なかけ声が聞こえてきました。屋島東小学校の体育館で剣道の練習をしていました。舞台にはたくさんのトロフィーが飾られていたので、きっとこのあたりでは好成績を残している学校なのでしょう。

9時半頃須崎寺の前を通りかかりました。先程の佐藤継信の菩提寺であり、江戸時代に歩き遍路を庶民に広めたと言われる眞念のお墓があるというので立ち寄りました。きちんと手入れされたきれいな境内で、ギンナンの実がたくさん落ちていました。境内には銀杏の大木があり、黄色くなった実が鈴なりでした。ビニールの袋に少し拾い、くさいのを覚悟で持ち帰ることにしました。

9時50分に体育館から運動会をしているような声が聞こえてきました。牟礼北小学校で、校門を保護者が盛んに出入りしていました。玄関前には「進学三喩」が書かれた碑が建っていました。内容は「一 志は遠大にして日々これに励むべし 一 初めに謹みて正道より入るべし 一 小成に安んぜず大成を期すべし」と書かれていました。どこかの教育委員会に聞かせたい言葉だと思いました。

10時、老舗のうどん屋が開店するのを見ながら進むとケーブルの乗り場に着きました。その横の急な坂道を再びゆっくりと登りました。この参道は21%という急な坂道で息が切れました。こちらはあまり歩いて登る人影はありませんでした。30分ほど登ると、鳥居があり、その背後に五剣山の山並みが迫っていました。鳥居の向こうには85番札所八栗寺の山門があり正面に本堂がありました。お参りを済ませたあと、どうも様子がおかしいと思いながら横の太子堂にお参りしました。ここは参道を登る人がいなかったのに、境内にはケーブルや車で上ってきた人でにぎわっていました。しかも団体の添乗員がたくさんの納経帳や掛け軸をもってきていたので、納経所は行列が出来ていました。納経帳に朱印をもらったあと、しばらくベンチで休憩していると、頭上の木の葉っぱを取っている人がいます。聞くと、菩提樹の葉っぱから実がぶら下がっているのが珍しいということでした。

11時10分裏参道から下山しようと思い、本堂の東側に進むと、そこに太子堂がありびっくりしました。改めてお参りし、ドライブウェーになっている裏参道を下りました。あまり広くない道ですが、きちんとコンクリート舗装されていました。結構急坂で、つま先が靴の前をつくような形になります。爪を切っていなかったら以前のように爪を剥がしていたでしょう。坂を下って遍路道を歩くこと1時間、琴電塩谷駅そばの踏切を渡ると国道11号にでました。そしていくらも歩かないうちに「道の駅源平の里むれ」がありました。12時を過ぎていましたが、食道にはいると時間がかかるので、ばら寿司のパックとクルミのパン、そしてオリーブ茶を買って12時半に道の駅を出発しました。少し進むと房前交差点から遍路道は国道から離れました。この道は86番札所志度寺への古い街道らしく、両側には古くて立派な家がたくさん残っていました。そのような中で5軒長屋などが残されていました。今は使われていませんが、歴史を感じさせる建物が壊されずに残されているので、疲れも忘れて楽しく歩くことが出来ました。志度の米蔵の蔵奉行の子どもとして生まれた平賀源内の遺品館や生家もありました。時間がないので立ち寄ることは出来ませんでしたが、そばに米蔵の用心堀と石灯籠がありました。

午後1時16分、やっとゴールの志度寺に到着しました。本堂でお参りを済ませた後、とりあえず空腹を満たすため、本堂脇のベンチで食事にしました。空腹のせいか、クルミパンもちらし寿司もとてもおいしく感じました。寿司を食べている途中で帰る時間を1時間間違え、大急ぎで太子堂をお参りし、そばの納経所で朱印をもらいました。そして残りの寿司をかき込み琴電志度駅に急ぎました。14時6分の電車に乗ってから、15時6分発に乗る予定だったことに気がつきました。しかし電車はすでに発車しており、あきらめるより仕方ありません。沖松島駅で下車し、そこから30分ほど歩いて、予定より1時間早くフェリー乗り場に着いてしまいました。この日は乗船予定のフェリーが欠航で、予約しておいた代替えバスで神戸に戻りました。琴電に乗っているとき、リュックを背負ったまま座席に座っていて、駅名を確認しようと何度も後ろを振り向いていたら腰が痛くなってしまいました。待合所で腰に湿布薬を貼ったのですが、2時間半のバスはいささか腰にこたえました。やはりフェリーでゆっくり寝ころんで帰るのがいいなと思いました。神戸市役所前に19時15分頃到着し、土曜日の夜の三ノ宮界隈はにぎわっていましたが、真っ直ぐ家に帰りました。

屋島大橋から屋島を望む 屋島小学校南の土手で 自転車でお遍路する青年 境内で清掃している地元民

屋島から五剣山を望む 青い色の新しい道しるべ 安徳天皇社

屋島東小学校の剣道 遍路の父・眞念の墓 八栗寺山門前

八栗寺本堂と納経所の行列 取り壊されずに残されている街道沿いの五軒長屋や古い家屋

用心堀にあった石灯籠 平賀源内の生家 志度寺山門前 志度寺本堂

本堂内部 琴電 州崎寺で拾ったギンナン

9月12日

讃岐第5回「ジャンボフェリーで一宮寺へ」

本当は9月18日に「桃太郎伝説 鬼無へ」というテーマで根香寺から鬼無・一宮寺を経由して屋島大橋まで歩くことになっていました。しかし当日に高齢者放送大学の講義が入ったので自分で歩くことにしました。ただ、根香寺まで登ることが出来ないので、ジャンボフェリーの深夜便で高松へ行き、高松駅から鬼無までJRを使い、そこから歩く計画を立てました。

ところが当日は朝から気温が高く、日が昇るまでに少しでも多く歩く方が得策ではないかと考え、4時45分高松港到着と同時に歩くことにしました。その場合、駅で1時間も始発列車を待つより、国道を南に歩き、先に一宮寺を打って、それから鬼無まで歩けばよいと考えました。この考えが大間違いだということを思い知らされた一日なったのです。

ジャンボフェリーは高松駅近くの港に着くと考えていました。到着して直ぐに待合室でお遍路の服装に着替えていると、高松駅行き無料送迎バスが出発するとのアナウンスがありました。着替えの最中だったので乗ることは考えにありませんでしたし、高松駅まで4㎞近くもあるということも知りませんでした。

まだ夜が明けない5時に港をスタートしました。フェリーの案内所で高松の地図がないかたずねると、あっさり「無い」といわれ、自分のもっているお遍路の地図を頼りに歩き始めました。しかし、今自分のいる位置がわからないので、フェリーの料金所で「栗林公園」へ行く道をたずねました。歩くのですかと驚きの顔をしながら、先ず高松駅への道とそこから栗林公園へ行く方向を教えてくれました。それは料金所の前の道を右へ行き、信号を右に曲がって真っ直ぐ歩くと高松駅へ行くというものでした。

信号までも真っ暗な道をずいぶん歩きました。信号は「左屋島」と書かれた大きな橋のたもとでした。「ひょっとしてこれが屋島大橋で、9月のゴール地点ではないか」と思いました。それならここから逆コースに歩けば丁度いいなと思いました。右に道をとってひたすら歩きました。その時左に行けば国道11号と書かれた標識が何度もありました。暗いので地図で確かめることも出来ず、国道11号にでれば地図がわかると思い、武道館のそばの道をそちらへ向かいました。やっと国道11号にでた頃には夜も明けて汗ばんできました。やっと駅へ向かう交差点へ着いたときには6時を過ぎていました。駅とは反対方向の栗林公園へ向けて国道11号を歩きました。途中出会った男性が一宮寺へ行くのかとたずね、そうですと答えると、この道を真っ直ぐ行けば大きな鳥居が見えるので直ぐわかるよと教えてくれました。この様に親切に案内していただくと自信を持って歩くことが出来ます。

ところが国道11号は大きな交差点になると横断歩道はなく、その都度地下道へ階段でもぐっていかねばなりません。これは面倒なのと疲れた足にはこたえます。栗林公園でトイレを済ませ、再び歩きました。高松自動車道の手前で地下道にもぐるのを避けるため一つ西側の道を歩くことにしました。地図ではこの道の突き当たりに一宮寺があるからです。ところが歩道がないのに通勤の車両やバスがたくさん通るのでとても危険な道でした。しかし他に道を知らないので、我慢して歩きました。7時50分頃、初めて一宮の名前が付いた老人ホームが見え、一宮寺が近づいたと感じました。そして8時に大きな鳥居が見えてきました。

一宮寺はさらに西と書かれていましたが、折角だからと鳥居をくぐり一宮「田村神社」へ行きました。入ると先ず大きな布袋像があり、讃岐七福神の一つだとわかりました。釣り鐘があり、鐘楼の天井はお寺に見られる天井絵が描かれ、柱の銅板にも見事な龍が刻まれていました。さらに十二干支や桃太郎などの彫刻がありました。

そして本殿の前に回り込んだとき、自分が裏門から入ったことを初めて知りました。正面には立派な参道が電車の駅の方に続いていました。本殿にお参りをした後、参道脇のベンチに座って朝食のおにぎりを食べました。参道の南の端まで歩くと、直ぐ横に一宮寺への参道がありました。こちらは細くて路地のような道でした。本堂と太子堂で丁寧にお経を唱え、トイレを済ませて鬼無へ向かいました。お寺を出たところで男性の歩き遍路に出会いました。あいさつを交わし、「逆打ちですか」とたずねられたので、「今日の予定はそのようになります」と答えました。「国道を渡ると接待所がありますよ」と言われたのですが、国道を渡ってもそれらしきものは見あたりませんでした。そして直ぐに遍路道の矢印を小さな交差点で見つけました。しかし三叉路でどの道から来たのかわかりません。地図を見ると一宮小学校の左側に遍路道が描かれているので学校沿いに西側を歩きました。しかしそれ以降遍路道の道しるべを見かけません。これは間違えたと思ったのですが、地図上の方角ではそれほど違っていないと田んぼ道を歩いていると、自転車で通りかかった地元の男性から、どちらへ行くのかとたずねられました。鬼無へ行く旨を告げると「方向が違う。こっちの方へ歩くと広い道に出るから左へ行くように」と言われました。

その広い道とは国道32号で、左へ行くと目印の成合天満宮がありました。そしてそこには遍路道の道しるべがありました。ずいぶん遠回りをしましたが、やっと遍路道に戻ったと喜んだのもつかの間、50メートルも歩かないうちに再び遍路道の標識が見られなくなってしまいました。目印の店の名前があったので交差点で考えたあげく歩いた方向がまた違っていたようです。広い道へ出たところで再びたずねたところ、やはり方向違いだといわれました。そして教えられた方角に広い道を歩いたのですが、いっこうに鬼無という地名の書かれた標識は見られませんでした。その道が後でわかったのですが栗林公園へ抜ける県道で、最終的には鬼無へ行くことをあきらめてその道を通って高松駅へ戻ることになってしまいました。

実は広い道に出たときにたずねたとき、そのすぐそばに遍路道があり、さらに県道を教えられた方向へ歩いていて、交差点で交通整理をしていた警備員にたずねたとき、鬼無を反対方向に教えられたため、ついに鬼無への道を見失ってしまう結果となりました。お遍路の地図には県道などは細く描かれており、高松駅にたどり着いて初めて自分の歩いた地図を理解するような始末でした。

結局県道沿いのスーパーでトイレを使わせてもらい、特売の大きなバナナ4本を62円で買い、讃岐うどん店で260円の天ぷらうどんと70円のいなり寿司で昼食を済ませ、高松駅まで戻ってきました。そんな訳で25㎞ほどの道のりを、一宮神社で朝食のためにベンチで10分あまり座ったのと、昼食のうどん屋で7~8分座っただけで、5時前から13時30分頃まで座ることなく歩き続け、その間お参りをし、スーパーに立ち寄ったという一日でした。

そのような中で、高松駅近くの国道11号の往路で地下道への階段を煩わしく思ったのですが、帰路には歩道は自転車と歩行者を分離されており、、地下道や横断歩道橋には障害者や高齢者のためにエレベーターが設置されていることを知り、立派な施設であったことを知りました。そして分離工事をしているところには蛙や兎など心を和らげる工夫がされていることも知り、疲れた身体がすっかり楽しくなりました。駅前には親切な青鬼もいたりして心を和ませてくれました。

帰りは無料送迎バスを利用することにして、高松駅近くの冷房の効いたフェリー待合センターでバナナや冷たい抹茶オーレを飲みながら休憩しました。そして15時の送迎バスでフェリー乗り場へ行き、15時30分発のジャンボフェリーで帰りました。18時頃明石海峡大橋をくぐり、19時頃、真っ暗になった神戸の夜景を展望デッキから眺めながら、第三突堤に着岸するのを見届け、車の下船するのを見ていたら、係員に早く下船するように叱られてしまいました。私達が下船しなければ、折り返し高松へ向かう乗客が乗船できないということもわかりました。そして三ノ宮駅へ行くシャトルバスにせかされて乗り込み、無事21時過ぎに家に帰り着きました。

おかげで予定より早く帰れましたが、遍路道を逆に歩くということは歩きなれて道をよく知っていなければできないことだということを思い知らされました。そして遍路道には余分な道の情報がほとんどなく、いったん遍路道からはずれると、今自分がどこにいるか冷静に判断するのが難しいということもよくわかりました。来月も屋島へ自分で行きますが、付近の詳しい地図を用意して、順路で歩こうと思っています。

なお、費用はツアーで行くと12800円かかりますが、ひとりで歩くと交通費を入れても4500円ほどで行ってくることができました。高松三ノ宮間のジャンボフェリーフェリーを利用し回数券を買えばとても安くなるからです。しかも、歩き遍路の早立ち早じまいにぴったりだからです。ただ、来月になると夜明けが遅くなるので、屋島の山登りは少しでも明るくならなければ難しいかもしれません。これからいろいろ研究をしたいと思います。

一宮裏参道の大鳥居 一宮の布袋尊 桃太郎一行と吉備津彦命 一宮表参道

一宮寺の山門 本堂 工事現場の兎 工事現場の帰る

歩行者と自転車を分離 エレベーター付きの横断歩道 フェリー待合いセンター入口 船上から見た神戸の夜景

7月17日

讃岐第4回「五色台・遍路ころがしの坂」

天気予報は「晴れ、ただし午後から一時雷を伴った雨が降るでしょう」というものでした。その予報が見事に当たった一日でした。

バスがセルフのうどん店「三嶋」に到着したのは11時でした。バスの座席が前の方だったこともあって列の前の方に並んだので、椅子に座って食べることが出来ました。今日は五色台の山の上の二つのお寺を打つので、食べ物にありつけるのはここだけだといわれました。、みんなはうどんと寿司を食べていました。私は例によって月見うどんだけにしました。早く食べ終わって外に出てみると、すぐそばに前回のゴール、80番国分寺が見えていました。

全員が食べ終わり、準備運動を済ませ、11時45分出発しました。国分寺の門前を通り、田んぼのあぜ道(遍路道)を抜けてお寺の西側の広い道に出ると、民家の門前で幼児を抱いた若い女性が「頑張ってください」と励ましてくれました。右手に国分寺の遺跡を見ながらしばらく行くと、今度は老女が家から出てきてみんなに最敬礼をしてくれました。この道の先は最後の遍路ころがしといわれる厳しい山登りなので、みんな励ましてくださるのだと思います。広い道からそれて池のそばを歩いていると街の方から正午を知らせる音楽が聞こえてきました。

スタートから30分ほど歩いたところでいよいよ山道にかかりました。山の南斜面で強烈な太陽光を浴びながらの山登りに汗が噴き出てきます。3㎞ほど歩くと視界が開けた場所があり、涼しい風が吹きホッと出来ます。ところが角を曲がると階段状の急坂が目の前に迫っていました。ここから600メートル先の県道一本松まではこの急坂が続きます。まさに遍路ころがしです。そこへいたるまでに暑さがこたえ、大汗をかき、水分を沢山摂っていたのに、足がスムーズに出ず、休み休みゆっくり登りました。一本松まで後100メートルというところでみんな待っていてくれました。それでも私より遙かに遅い人がいて、ゆっくり休憩をとることが出来ました。おかげで残り100メートルは自分でも不思議なほど元気よく登ることが出来ました。

県道でまたしばらく遅れた人を待ちました。県道を少し西へ行ったところで笹が生い茂った遍路道に入りました。しかし遍路道の表示もなく、道なき道を笹をかき分けながらの行進です。ただ斜面を下っていくので苦にはならないのですが、谷底へ下るばかりで不安を感じました。きっと昔の遍路道で、今は誰も通らないのだろうと思いました。やっとの思いで81番白峰寺と82番根香寺を結ぶ遍路道に出ました。白峰寺まで2㎞ほどですが、そのころから雨がぽつぽつ降り出しました。菅笠にカバーを掛けただけで、すでに汗で着衣はすっかり濡れていたのでそのまま歩きました。その内に雷も聞こえ、激しく降ってきました。直ぐにやむだろうと思ったのが間違いで、道は水が流れ出し、うっかり石を踏むと滑ります。1.5㎞ほど土砂降りの中を歩くことになってしまいました。それでも経本や線香などは何とか濡れずに済みました。本堂のお参りを済ませた頃には雨も上がり、太子堂は屋根がなくても大丈夫でした。再び遍路道を引き返しましたが、雨が降っていたときには気がつかなかった文化財「石造り笠塔婆」や「下乗」などの石がありました。さらに山の中の遍路道を歩いていると「陸軍用地」と書かれた標石が立っていました。この様な市街地近くの山に陸軍の基地があったのでしょうか。

アップダウンを繰り返しながら遍路道を3.2㎞歩くと県道に出ました。車の通る県道を通ればここまで5.8㎞あるということなので、やはりずいぶん近道をしたことになります。上り坂で遅れた人や雨が降ったこともあって予定より1時間ほど遅れていました。そのまま県道を歩くのかと思っていたら、「根香寺まで775メートル」と書かれた標柱があり、再び遍路道を下りました。その時すでにお寺の門限の17時をかなり過ぎていました。

やっと山門をくぐって驚きました。下りの長い階段があり、その先にその2倍ほどの上りの階段がありました。結構ばてているところに雨に濡れたつるつるの石段は恐ろしく、手すりをもって上り下りしました。本堂はすでに閉まっていたので、外でお参りをしました。ところが経本が濡れて、表紙がもろもろになっていました。破れないようにそっと広げて読みました。太子堂でも火の気は使えませんでしたが、お賽銭と写経を本堂の分と一緒に納めました。根香寺の山門そばに牛鬼という怪獣がいたと伝えられており、夕暮れの林の中にぬっくと立っていました。

バスに乗るときになって、みんな下着まですっかり濡れているので着替えたいと言い出しました。そこで先ず男性陣がバスに乗り込み、中で着替えました。早く早くと追い出され、女性と入れ替わりました。今回は雨が予想されたのでズボンをはじめ、着替え一式持って行ったので、さっぱりしました。ただしバンドを忘れていました。仕方なく菅笠のあごひもをはずしてバンドの代わりにしました。帰路、バスが高松市内のコンビニに寄ってくれました。昼前にうどんを食べただけだったのですが、少しお接待のお菓子をいただいていたので、氷菓子を買って食べました。帰路は17時出発の予定が18時20分出発と大幅に遅れたので、三ノ宮に到着したのは10時近くなっていました。

うどん屋の向こうの森が国分寺 国分寺山門 幼児と女性がお見送り

老婆が最敬礼 花が見たい 山登りの途中で一息 遍路ころがし

遍路ころがしも後100メートル 道なき道を進んだところ 雨上がりの白峰寺の太子堂

石造り笠塔婆(文化財) 陸軍用地の標柱 根香寺の山門 根香寺にいたと伝えられる怪獣

6月19日

讃岐第3回「坂出を抜け高松へ」

朝家を出る頃から雨が顔に感じるほど降っていました。集合場所の三ノ宮に着く頃には傘をささねばならないほどになっていました。そして淡路島では本降りになりましたが、香川県にはいるとやんでいました。

11時に前回のゴール、郷照寺近くに到着、準備運動を済ませて歩き始めました。先日徳島県を歩くために杖を持ち帰っていたのを忘れ、カメラ片手に歩きました。幸いほとんど平坦な道ばかりだったので、自由に景色を撮すことができました。

スタート直後から古い町並みを歩きました。宇多津町ですがその町並みの端にうちわ工場がありました。工場の入り口に着物姿の女性の肖像画がたくさん貼ってありました。その下にそれぞれ番号が書いてあるところを見ると、うちわの絵のデザインのようです。その直ぐ先の電車の高架をくぐると間もなく昼食を摂るうどん屋「長楽」に到着しました。非常に蒸し暑く、早々と汗をかいていたのですが、温かいうどんを注文し、生卵を入れて食べました。代金は260円でした。列の後ろに並んでいたため、店の座席は満席だったので、店先で立って食べました。

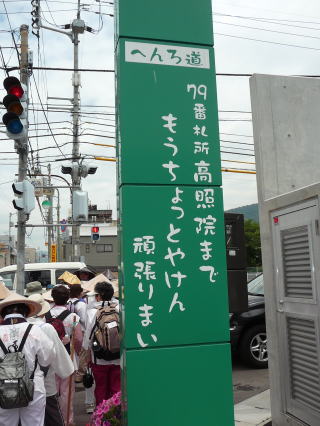

12時に出発、直ぐに坂出市に入りました。交差点を渡ると大きな公園の真ん中を横切ります。両側に大きな砂場のある立派な公園でした。その入り口に高照院まで4.6㎞と書かれていました。

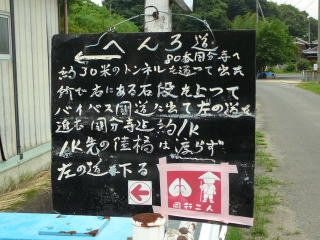

公園を抜け、本街道に入りますが、その入り口にシルバーゾーンの標識がありました。この様な標識を見るのは初めてです。本街商店街が遍路道になっており、そこでは七夕の飾りのような装飾がアーケードからつり下げられていました。商店街を抜けると交差点に遍路を励ます大きな看板が立てられていました。「79番札所高照院までもうちょっとやけん頑張りまい」と書かれており、暑さに少々まいっていただけに勇気づけられ有り難く感じました。

そこから古い町並みを抜け、25分ほど歩くと、アンパンマンが間もなく到着することを知らせてくれます。アンパンマンの作者やなせたかしは高知県の出身で、後免駅には記念碑が建ち、後免駅から発車する黒潮鉄道にアンパンマンをデザインした列車が走っていて高知県を歩いているときによく出会いました。そんなことで四国では抜群の人気者アンパンマンがこんなところでも出迎えてくれるのです。その看板には「お疲れ様もうすぐ79番天皇寺です」と書かれていました。そこから直ぐのところにところてんで有名な清水屋があります。そこで再び20分ほど休憩しました。私は酢醤油のところてんを食べました。200円でした。冷たいわき水で手を洗うととても良い気持ちでした。その脇に「ぽっくり地蔵」がありました。「ぴんぴんころり」の御利益があるそうです。

そこから直ぐのところに79番高照院がありました。讃岐に流された崇徳天皇の冥福を祈って建てられた「崇徳天皇社」の神宮寺跡に建てられたお寺に高照院が移転し、金花山高照院天皇寺といわれています。神仏分離で崇徳天皇社は今は白峰宮となっています。

2時近く歩き始めるとカラフルな金花保育園がありました。しばらく歩くと「こどもSOS」の札が民家にかけられていました。坂出市はシンプルですが、地域によってデザインや呼び方が違っていておもしろいなと思いました。また近くに新しい遍路宿がオープンしたと宣伝の看板がでていました。歩き遍路をしていると、この様な案内は頼りになることでしょう。

2時半頃になると、小学生の下校時間になります。小学生は素直にあいさつをしてきます。そのさわやかさと温かさにこちらも元気が出てきます。個人の家の玄関先に休憩所を設置しているお宅がありました。菅笠が目印になっているので一目でわかります。そこから直ぐのところに山下うどん店がありました。ここでも休憩があったので、今度は冷たいきつねうどんを食べました。大きなうすあげで350円でした。入り口に「高高(高松高校のことらしい)ブラスバンドうどん部」と書かれたラベルが貼ってありました。この様な安くておいしい店には高校生もやってくるようです。

20分ほど休憩し再び歩き始めると、遍路道の詳しい案内が書かれた表示がありました。詳しく書かれているだけあってとてもわかりにくい道でした。国道11号をしばらく歩くと距離標識があったので計ってみると、1㎞13分の速度で歩いていました。神戸3期で歩いているときより心持ち遅いペースです。再び国道を離れ、細い遍路道にはいるといつの間にか高松市に入っていたらしく、マンホールの蓋のデザインが松の盆栽に変わっていました。国道を離れて20分ほどで80番国分寺に到着しました。国分寺というだけあって広く美しい境内のお寺でした。境内には七福神もまつられていました。太子堂は建物の中で、納経所や売店も同じところにあるので、みんなでお経を唱えるときに他の参拝者の邪魔にならないよう気を使いました。太子堂の建物のそばに「福松」と呼ばれる松があり、先の方に輪がかけたれたような珍しい枝がありました。本堂で参拝しているときに少し雨が降り始めましたが、直ぐにやみ、16時30分、バスに乗り込むと再び降り出した雨は本降りになりました。歩いている間は降らず、日がさすほどで、バスが三ノ宮に着く頃にはほとんど雨も上がり、暑かったけれどものお天気に恵まれた有り難い一日でした。

長楽うどん店で昼食 本街通りの古い町並みを歩く シルバーゾーン標識

本街商店街 歩き遍路に対する励ましの看板二つ 八十八(やそば)ところてん「清水屋」

高照院天皇寺表門 カラフルな金花保育園 坂出市の「こどもSOS]

一泊二食5800円の遍路宿 元気にあいさつしてくる小学生 民家の遍路休憩所

山下うどん店の高高うどん部ラベル 詳しいお遍路案内板 松の懸がいのデザイン(高松市)

広く美しい国分寺境内 国分寺境内の七福神 福松

5月15日

讃岐第2回「瀬戸大橋を眺めながら」

バスが今日のスタート地点76番金倉寺近くのセルフ手打ちうどんの店『とみや』に着いたのは11時すぎでした。少しは栄養をと考え、「おん玉ぶっかけうどん』を注文しました。ぶっかけうどんに温泉卵がのっていました。10分ほどで食べ終わりました。しかし、みんながトイレを済ませるのに時間がかかり、金倉寺に到着したのは11時40分になっていました。準備体操をし、菅笠などを整え、12時前に山門をくぐりました。本堂で参拝を済ませ、太子堂へ行くと中央に智證大師、脇に弘法大師がまつられていました。境内には山伏姿の大きな『入山大師』(智證大師)像が建てられています。天台宗の智證大師は弘法大師の姪の子供に当たり、このお寺で天台宗を広めました。また七福神の布袋尊がまつられており、本堂脇には金色の布袋様がおかれています。おみくじを引くと金箔がついていて、それを布袋様に貼り付けるのだそうです。

12時20分金倉寺を出発、4.5㎞先の77番道隆寺へ向かいました。右側には黄金いろに実った麦畑が、そして、その向こうには讃岐冨士が美しい姿を見せていました。

道隆寺山門前で女性が「お疲れ様でした」と声をかけてきました。どこかで見た顔と思ってもう一度顔をよく見ると思い出しました。先日NHK番組「鶴瓶の家族に乾杯」で無口な筒井道隆がお世話になった売店の女性でした。帰りに売店へ寄ってそのときの様子を聞きたいと思ったのですが、帰りは別の門から出たので実現しませんでした。

道隆寺は眼病に御利益があるといわれています。だから本堂横から裏側にかけて目直し薬師の幟や祠があります。最近目の見え方がもう一つなので、厚かましくも御利益を期待しています。

そこから県道21号線や33号線を何度も脇道を通りながら7.2㎞先の78番郷照寺へ向かいました。丸亀市にはいると、マンホールの蓋はお城が描かれたうちわのデザインになっていました。それぞれの町のマンホールのデザインを見ているとそれだけで楽しくなります。美しい景色の西汐入川を渡り、3分ほど歩くと突然目の前の工場の窓に機械でうちわを作っている様子が見えました。やっぱり丸亀はうちわ生産の町だと実感できて嬉しくなり、思わずシャッターを切っていました。

そこから10分ほど歩くとJR丸亀駅でした。15分ほどトイレ休憩をした後しばらく歩いていると、右側の建物の間からちらっと丸亀城が見えました。そこからさらに30分ほど歩くと宇多津町に入りました。さらに5~6分歩くと郷照寺まで後1㎞の表示がでていて、ちょっと拍子抜けしました。郷照寺山門に15時40分到着、記念写真を撮りました。郷照寺の本堂や太子堂の天井は美しい花の造形で飾られていました。境内には大きな観音菩薩像が建てられており、その下は万体観音洞になっていました。中に入ってみて、観音像の数の多さにびっくりしました。また、庭園も美しく造られていました。鐘楼あたりからは瀬戸大橋を見ることもできました。

この日は次のお寺まで歩くことになっていたのですが、名神高速道路が京都南あたりで工事が始まっており、これ以上遅くなると京都のグループが渋滞で帰り着く時間がうんと遅くなるということで、ここで切り上げて帰りました。帰りに津田の松原SAで再びセルフの讃岐うどんを食べました。きつねうどんに生玉子を落として食べました。家に帰り着く予定は10時半でしたが、2時間も早く帰ることができ、あまり疲れを感じませんでした。それでも2万4千歩ほど歩いていました。

310円のおっ玉ぶっかけうどん 金倉寺境内の入山大師像 麦畑の向こうに見える讃岐冨士

筒井道隆がうろうろしていた道隆寺山門 丸亀市の防火マンホール 美しい景色の西汐入川 うちわ工場

丸亀城がちらりと見える 郷照寺の天井 観音菩薩とその下の万体観音洞

郷照寺の庭園 郷照寺境内から瀬戸大橋を望む

4月17日

讃岐第1回「大師のふるさとを歩く」

朝から風雨が強く、雨の中のお遍路を覚悟して完全武装で家を出ました。京橋、生田川間のトレーラー事故でバスが少し遅れて出発しました。淡路SAではまだ激しい雨が降っていました。けれども、鳴門から高松自動車道に入り、津田の松原SAに着いた頃にはほとんど雨が上がっていました。そして三豊鳥坂ICで高速を出る頃には空もずいぶん明るくなっていました。

最初に行った「かつや」というセルフのうどん屋は受け付けてもらえず、再びバスで「鳥坂」といううどん屋へ行きました。そこは注文を受けて作ってくれるところだったのでとても時間がかかり、歩き遍路の開始が1時間も遅れることになってしまいました。

昼食を済ませている間に再び空が暗くなり、雨が降り出しました。完全武装の上にリュックが濡れないようにとポンチョを着て歩きました。スタートの「道の駅ふれあいパークみの」からいくらも歩かないうちに俳句茶屋があり、71番霊場弥谷寺山門に着きました。そこから500段以上の階段が続きます。息を切らせながら登っていると暑くなり、本堂に着いたときには雨もやんできたのでとりあえずポンチョを脱いでリュックにしまいました。

弥谷寺の本堂は砂岩をくりぬいた感じで建てられており、岩壁に仏像などが彫られています。このあたりは子どもの頃の大師の活動範囲でもあったそうです。太子堂は靴を脱いで上がり、堂内の奥には壁面に直接岩壁が用いられた奥の院があります。

弥谷寺はかなり山の高いところに建てられているので、次のお寺へは峠越えで山道を歩きます。少し霧が立ちこめた竹藪は情緒がありました。ところが下り坂になると、午前中の激しい雨で道もぬかるんでいて滑ります。用心しながら坂を下りはじめると視界が開け、善通寺の町が美しく目に飛び込んできました。峠を越えたところは先程食事をしたうどん屋の近くでした。再び脇道の遍路道を歩いていると、畑の麦の穂がとても美しい緑色でした。枇杷も小さな実をつけ、虫除けの橙色の袋がかぶせられていました。3.8㎞歩いたところに72番霊場曼荼羅寺がありました。このお寺には大師お手植えの不老松の大木があったそうですが、平成14年に枯れたためその木で大きな大師像が彫られ、境内に笠松大師としてまつられていました。

そこから800メートルほど歩くと73番霊場出釈迦寺があります。このお寺は幼い弘法大師が出家を決意して472メートルの我拝師山の絶壁から身を投じたとき、釈迦如来と天女が現れ抱き留めたことからこの寺名が付けられたのだそうです。崖の上にお寺が建てられましたが、今は崖の下に本堂が建てられ、山上のお寺は奥の院と呼ばれています。境内から奥の院が眺められるところに「捨身が嶽遙拝所」が設けられ、幼い頃の大師像が建てられています。

出釈迦寺を出発して麦やレタスの畑の道を2.2㎞歩いたところに74番霊場甲山寺がありました。大師が満濃池を完成させたときに朝廷からもらった報奨金でこの寺を建てたといわれています。そこから75番霊場善通寺へ向かう途中に「宮川製麺所」があります。この店でどんぶり鉢を差し出すとうどんを一玉入れてくれます。自分でざるに入れて熱湯に通し、出汁をかけ、ねぎと七味を添えていただきます。座席が満員だったので店先で立って食べました。料金は120円。香川県にはこの様なセルフの店が沢山あるそうで、来月も2軒寄るのだそうです。

そこから程なく善通寺に到着しました。さすがに善通寺は総本山というだけあって太子堂と本堂は別という規模の大きなお寺です。太子堂へは屋根の付いた廊下を通ってお参りします。普通は本堂にお参りしてから太子堂にお参りするのですが、善通寺だけは太子堂からお参りをします。すでに17時を大きく回っていたので、御影堂は閉じられていました。火の気も使えないのでろうそくや線香もつけず読経だけでお参りしました。さらに山門をくぐって本堂へ行くと、立派な五重塔が建っていました。弘法大師の生誕の地ということで、本堂の前には腕に抱かれた大師の幼少の像が建てられていました。本堂には写経を収める箱がおいてあり、お賽銭の投入口もあったので、太子堂の分もここへ納めておきました。赤門通りから76番霊場金倉寺へ向けて歩きました。路上に菊の模様のマンホールの蓋がありました。それまで鉄色のマンホールを見ていたのでもう一つぱっとしないなと思っていたのですが、カラーのを見ると立派に見えました。

そこからレタス畑を眺めながら歩き、さらに街中の細い遍路道を歩いていると、私達を自転車でゆっくり追い越していくひとりの女子高校生がいました。彼女はお遍路一人ひとりにさわやかな笑顔であいさつをしていきます。さすが弘法大師のふるさと善通寺なんだなと感心しながら返礼して見送りました。

3.8㎞歩くと金倉寺の山門に着きました。18時30分になっており、夕闇が迫っていました。幸いなことに朝あれほど激しく降っていた雨は、はじめほんの少し降っただけで濡れることなく歩き終えました。バスに乗り高速に上がった頃には辺りは暗くなっていました。途中雨が降り出しましたが、家に帰り着くまで傘をさすことはありませんでした。夜遅く雷が鳴り、再び激しい雨が降っていました。私達のお遍路の旅は本当に天候に恵まれていると思います。

弥谷寺への階段が続く 岸壁に彫られた仏様 山桜が残る山

小さな枇杷の実 袋をかぶせた枇杷 笠松大師

捨身が嶽遙拝所 緑が美しい麦の穂 74番甲山寺

うどん屋で行列 太子堂に続く廊下 太子堂

善通寺境内の五重塔と腕に抱かれた大師 赤門通り マンホールの蓋

レタス畑 金倉寺山門 金倉寺本堂前の金の大黒天