土佐一国歩き遍路の日記

阿波一国遍路日記

伊予一国遍路日記

平成19年2月11~12日

土佐第12回(最終回)「土佐から伊予へ 国境の峠を越えて」

今回も最低の10人で、マイクロバスでした。前回は腰を痛めていたので、ほとんどバスに乗せてもらいましたが、今回は無事最後まで歩き通すことが出来、みんなと一緒に歩ける幸せをひしひしと感じました。

四万十町の道の駅「あぐり窪川」で早めの昼食をとり、今回もお土産の文旦を安く買って自宅に送りました。それからさらにスタート地点三原村へ向かいました。途中運転手がカーナビにしたがって山道へ入ったのですが、なんと遍路道で今はほとんど車の通らない細い道でした。私の座席は谷側で、車幅いっぱいの道なので窓の下は道が見えません。さらに道が左右にカーブするので恐ろしいことこの上ありません。運転手はそれでもあまりスピードを落とすことなくぐんぐん登っていきます。こんな時、人間は笑っているよりしかたないものなのですね。私は万一に備えて両手でしっかり前の座席にしがみついていました。バックするにも、Uターンする場所もなく、ただひたすら登るのみ、対向車がないことを祈るだけでした。峠の頂上に着いたと思ったとき、「これより前面通行止め」の看板。一瞬みんな凍りつきました。しかしそこから左折する道がありました。今度は下り坂でしたが、前にも増してあまり車の通った形跡がありません。かなり下ったところで人家が見えてきたときにはみんな引きつった笑みから解放され、心から笑いあいました。

無事船坂峠に着き、体操をして、2時に歩き遍路を開始しました。話題は今恐ろしい思いをしたことばかりで、あのまま山の中で車が転落していたら、携帯も繋がらないだろうし、山菜採りにやってきた村の人がバスを発見し、中に遍路姿の白骨死体がたくさんあるのを見て大騒ぎになることだろうという話まで飛び出しました。

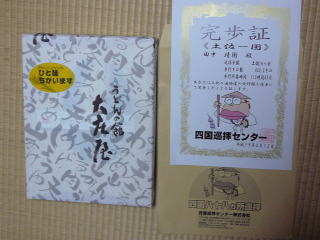

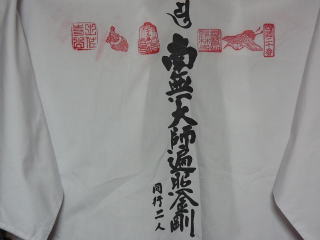

1時間程歩き、前回昼食をとった中筋川ダムでしばらく休憩をとった後、高知県最後のお寺、39番延光寺に向けてひたすら歩きました。4時15分にやっと山門に着きました。山門を入ったところに釣り鐘を背負った亀の石像がありました。お参りを済ませた後、20番鶴林寺で鶴の印を押してもらった時と同じように白衣の背中に亀の印を押してもらいました。本来ならここで歩き遍路を終わり平和な湯で汗を流して宿舎に入る予定でしたが、みんなの希望で温泉を止めてさらに峠越えの道を歩くことにしました。小さな峠を越えて1時間半近く歩き、6時にゴール地点宿毛大橋に到着しました。宿舎に戻るといつもと違って結婚式や披露宴でホテルは大にぎわい、お陰で浴衣姿にはなれず、風呂に入ってからも盛装?で食事をしました。食事会場では土佐一国完歩証と会社から讃岐うどんの副賞をいただきました。夜しばらく先達の部屋でお酒を飲みましたが、話題はもっぱらバスの迷走のことでした。

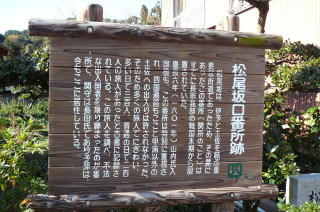

10時過ぎに床に入り、翌朝5時半に起きて身繕いをしました。6時半朝食、7時15分出発でした。宿毛大橋のたもとで準備運動をし、8時にから歩き始めました。宿毛の市街地に「宿毛の偉人」の肖像写真が飾られているところを通りました。このような高知県の西の端の町から吉田茂元首相をはじめ、立派な人が多く輩出されていることに驚きました。壁画通りと書かれているとおり、道に面した壁には楽しい絵がたくさん描かれていました。30分程歩き、身体が温まってきたところで、今から山道にはいるので下に着込んでいるものは脱いでバスにおいておくように指示がありました。指示に従い、長袖のシャツを脱いでおきました。峠の登り口近くに縄文時代の国指定史跡「宿毛貝塚」がありました。10分あまりで最初の峠を越えてしばらく歩くと、県境の松尾峠の入り口に「松尾坂口番所跡」があり、関所番の子孫がそこにまだ住んでおられました。そこから1.9㎞急な山道を登るので、出来る限り薄着になるよう指示がありました。今度はハイネックのセーターも脱ぎ、半袖のシャツの上から白衣を着るという2月としては考えられない服装になりました。そこからは山道をひたすら登り続けるのですが、こんなに薄着をしていても汗をかきました。

頂上の松尾峠までは900メートルという表示を見てからさらに急坂を登り、展望のきく高台まで来て一服、標識を見るとまだ600メートと書かれています。近くでドカンという大きな破裂音がしたのでみんなびっくり、見ると柑橘類の果樹園を野鳥などの被害から守るための装置がすぐそばにありました。峠の下から約1時間、やっと松尾大師に到着、太子堂を開いて拝ませていただき、県境にたどり着きました。そばには小さなお墓がまつられていました。きっと遍路の途中で力尽きた人を供養されているのだろうと思います。

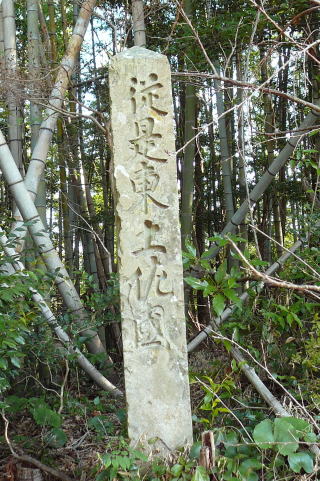

峠を過ぎると愛媛県側は山道が整備されており、ガードレールのついたなだらかな下り坂1.6㎞を20分あまりで一気に下りました。道沿いの民家のしだれ梅が見事に咲いていました。そして「これより西宇和島藩」と掘られた標石のそばに、小山藩番所井戸がありました。土佐、伊予両国ともそれぞれ領界を越える人を厳しく吟味していたそうです。坂本龍馬が脱藩するとき、このような関所を越えることが出来ず、山の中を抜け出したそうです。

そこから少し行くと公園の桜の蕾がすっかりふくらみ、一輪咲いていました。やはり伊予の国は温かいのですね。さらに一本松町役場前まで歩き、11時30分にこの日の行程を終えました。1本松温泉へ行って汗を流し、昼食で美味しいお刺身を肴に再び生ビールで無事終えられたことを乾杯し、帰路につきました。

船坂峠近くの放牧 中筋川ダム 39番延光寺山門と亀の石像

完歩証と副賞の讃岐うどん 延光寺の亀の印 2日目のスタート宿毛大橋

宿毛の偉人 壁画通り 松尾坂口番所跡標識

国指定史跡宿毛貝塚 柑橘類の果樹園と脅し 松尾太子堂

太子堂内部 国境の標識と領国支配石標

満開のしだれ梅 小山藩番所跡 桜の開花

平成19年1月14日~15日

土佐第11回「折り返し地点を行く」

腰痛のため取りやめようかと思いましたが、最悪の場合、全コースバスの中からみんなの歩き遍路を見守ろうと思って参加を決意しました。天気予報ではこの二日間だけが晴ということだったので雨具も持たず、小さなリュックに最低限の荷物を詰め、杖をついて出かけました。

集合場所に着くと、かつて一緒に歩いていた仲間が見送りに来ておられたのですが、川柳の番組をDVDや絵はがきなどにして届けて下さいました。何とも有難いプレゼントを頂きました。

この日のスタート地点・以布利港からは途中鎖につかまって崖を降りるところがあったので、バスで大岐海岸まで行きました。そこから2000歩ほどみんなと一緒に歩き、用心のため再びバスに乗りました。その後フラットなバス道を再び2000歩ほど歩きました。ゴール地点・下の加江橋に到着したとき、まだ時間が早かったので、みんなは明日の予定のコースをさらに5㎞ほど歩きました。家を出て約7000歩ほどでこの日は終わりました。宿舎へ行く前に、11月に寄った「平和な湯」で一風呂浴びました。そして同じホテルでビールとごちそうを頂きました。ツインの部屋では、1年早くスタートされていて、我々のコースに今回初参加の方と一緒でしたが、腰の痛い私をかばって、いろいろお世話下さいました。お陰で快眠させていただきました。

2日目は快晴で、7時15分に宿舎を出発しました。バスが四万十大橋にさしかかる頃、美しい日の出を見ることができました。スタート地点からいきなり山に登ることになっていたので、、私はバスに乗ったまま、昼食弁当を積み込むために下の加江橋まで行きました。そしてコースに戻ると、みんなは山越えを終え、バス道を歩いていました。みんなに合流し、峠の上まで6000歩ほど一緒に歩きました。途中、三原村を通りましたが、我々が通りかかるのを見て、家の中から女性がたくさんポンカンを持って出てこられ、お接待して下さいました。峠を下ったところから再び一緒に2000歩ほど歩きました。途中休憩した天満宮で、鳥居の前に狛犬が両側に2個ずつ置かれていたり、あぜ道を進むと、アオサギが道案内をするように前方に降り立ち、近づくと20メートル程先にまた舞い降りるというのどかな場面に出会いました。

三原村では、「どぶろくレストラン」と書かれた看板をいくつか見ました。三原村は「どぶろく特区」で、あちこちでどぶろくを造っているそうです。バス道に沿ったお店に寄りましたが、休業日にもかかわらず、試飲をさせてくださり、さらに5合瓶2本をお接待に下さいました。そこからは遍路道がバス道から外れるので、ゴール地点までバスに乗りました。とても親切な運転手さんで細かく配慮してくださったので、我がままなお遍路をさせていただきました。最後に中筋川ダムのそばの休憩所でどぶろくを飲みながらお昼の弁当を食べ、予定より1時間20分も早く帰路につきました。9時に神戸駅に着く予定だったのに、家に帰ったときはまだ8時になっていませんでした。途中窪川の道の駅で楽しみにしていた文旦を買うことが出来ました。やや小ぶりなものですが、2700円で買ったら23個入っていました。収穫したてという新鮮なものだったのでゆっくり楽しめます。

出発前の体操 大岐浜で 四万十川の夜明け

片側2匹ずつの狛犬 どぶろく特区ののぼりと5合瓶 ゴール地点「三原村ふれあい広場」

平成18年12月29日 旅行費用

四国巡拝センターから1月分の費用納入の請求がありました。一国分を一括前払いすると5%減額するとのことでした。ちなみに、私たちのコースは残り2回で土佐一国が終了します。それでも前納すると5%値引きするということなので、申し訳ないと思いながら2月分も一緒に納入しました。57600円が54570円になったのですから、ちょっと得した気分です。また、納経帳1冊の朱印手数料も無料にするということで、参加者獲得のために会社もいろいろ考えているようです。

平成18年12月10日~11日

土佐第10回「足摺岬・補陀落の海」

神戸3期の仲間は7人の参加しなかったものの、5期の二人がさらに仲間を連れて3人で参加いただいたのと、1期の御夫婦が参加され、12名になり無事実施にこぎ着けました。

神戸3期の仲間は7人の参加しなかったものの、5期の二人がさらに仲間を連れて3人で参加いただいたのと、1期の御夫婦が参加され、12名になり無事実施にこぎ着けました。

昨日まで雨が降り、吉野川SAでも先ほどまで降っていたらしく路面が濡れていました。ところが太平洋が見えることには快晴になっていました。仲間が朝早くから焼いたという手作りのスイートポテトなどを頂きながら約7時間バスに揺られて午後2時前、この日のスタート地点、窪津港に到着しました。

気温も15~6度になっており、薄着で歩くよう先達から指示があり、夏と同じく、半袖のポロシャツに白衣を着て歩きました。初めこそ薄寒く感じましたが、この日の歩行ペースがとても速く、すぐに汗ばむほどになりました。この日は11㎞ほど歩く予定だったのですが、出来るだけ明るい内に到着し、太平洋に沈む夕陽を見ながら足摺岬の海岸沿いを散 策しようということで、大型車の来ない舗装道路を足摺岬まで10㎞休憩もせずに歩きました。足摺岬にはジョン万次郎の大きな立像が、坂本龍馬のように東を向いて建てられていました。金剛福寺は入るとすぐに大きな亀の像が出迎えてくれます。本堂のそばに大きな池が作られ、まだ工事の途中でしたが本堂が池の面に映り、とても美しく見えました。お参りのあと足摺岬にはジョン万次郎の大きな立像が、坂本龍馬のように東を向いて建てられていました。展望台に上がると、太陽は残念ながら水平線近くの雲の中でした。

策しようということで、大型車の来ない舗装道路を足摺岬まで10㎞休憩もせずに歩きました。足摺岬にはジョン万次郎の大きな立像が、坂本龍馬のように東を向いて建てられていました。金剛福寺は入るとすぐに大きな亀の像が出迎えてくれます。本堂のそばに大きな池が作られ、まだ工事の途中でしたが本堂が池の面に映り、とても美しく見えました。お参りのあと足摺岬にはジョン万次郎の大きな立像が、坂本龍馬のように東を向いて建てられていました。展望台に上がると、太陽は残念ながら水平線近くの雲の中でした。

しかたなく海岸線で、潮の干満に応じて崖上の石のくぼみにたまっている水の量が変化するという「満干の手水鉢」など、足摺岬の七不思議を尋ねて歩いていると、木々の間に真っ赤な夕陽が見えました。急いで高台に駆け上がりましたが、残念ながらその時にはすっかり沈んでしまっていました。宿まで歩き、いつものように温泉で汗を流したあとビー ルで乾杯し、夕食を楽しみました。夕食後、部屋に戻ると、丁度山之内一豊の最終回の放送が始まり、それを見ているうちに眠ってしまった人もいたので、温泉にもう一度入ってみんな眠りました。朝が早かったので、みんなあっという間に眠ってしまったようです。

ルで乾杯し、夕食を楽しみました。夕食後、部屋に戻ると、丁度山之内一豊の最終回の放送が始まり、それを見ているうちに眠ってしまった人もいたので、温泉にもう一度入ってみんな眠りました。朝が早かったので、みんなあっという間に眠ってしまったようです。

ところが3時50分頃、突然テレビのスイッチが入り、ゴルフ世界選手権の放送が流れ出しました。みんな驚いて目を覚ましましたが、お互いに早く眠ったので、だれかがつけたのだろうと遠慮して10分ほど見ていました。しかし、周りを見ると誰も見ていません。急いでスイッチを切りうとうとしていると、今度は枕元で湯沸かしポットが突然ぐらぐらと煮えたぎる音がして、またあわてて飛び起き、コンセントを抜きました。それからしばらく目が覚めていましたが、ついうとうとしていて今度目が覚めると6時19分になっていました。6時30分から朝食、7時15分出発予定だったので、急いでみ んなを起こしました。私は起きあがってももたもたするばかりだったのですが、みんなの動作の速いこと、6時半には荷物をまとめて食堂に行く人もいました。私はやっと服だけ最後に着替え終わって、遅れて食堂に駆けつけました。大急ぎで朝食を済ませたのですが、やはり最後になってしまいました。なんとかトイレをすませ、洗顔をし、荷物をリュックに詰め込み、フロントで昨夜のビール代を精算していたら丁度出発時間になりました。

んなを起こしました。私は起きあがってももたもたするばかりだったのですが、みんなの動作の速いこと、6時半には荷物をまとめて食堂に行く人もいました。私はやっと服だけ最後に着替え終わって、遅れて食堂に駆けつけました。大急ぎで朝食を済ませたのですが、やはり最後になってしまいました。なんとかトイレをすませ、洗顔をし、荷物をリュックに詰め込み、フロントで昨夜のビール代を精算していたら丁度出発時間になりました。

朝は少し冷え込んでいたので、白衣の下に長袖の服を一枚着込んで歩き始めましたが、すぐに暑さを感じました。脱ぐと荷物になるので、最後まで着て歩きましたが、階段を登ったり峠越えなどをする度に汗をかきました。12月でこの薄着をして歩き、しかも汗をかくなど思いもよりませんでした。思えば昨年の12月は、徳島では何十年ぶりかの大雪の降った道をたくさん着込んで歩いていました。

2日目歩き始めてすぐに、蔦もみじの紅葉が朝日に美しく輝いた大岩がありま した。快晴ならではの光景です。大きなソテツにのじぎくが寄生している珍しい景色にも出会いました。のじぎくといえば兵庫県花ですが、足摺岬では至る所で美しい花を咲かせていました。

した。快晴ならではの光景です。大きなソテツにのじぎくが寄生している珍しい景色にも出会いました。のじぎくといえば兵庫県花ですが、足摺岬では至る所で美しい花を咲かせていました。

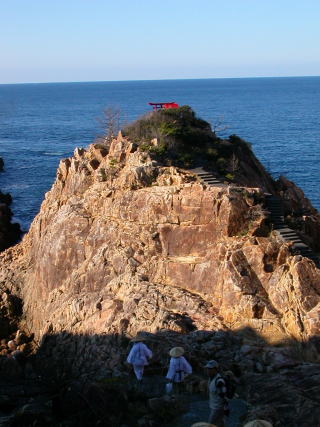

松尾天満宮の回り舞台や松尾のアコウ、網元の家として重要文化財に指定されている吉福家などを見たあと、足摺の最南端竜王宮神社へ行きました。岬に突き出た岩山の上にあり、さらにその岩山の先の方まで降りて行くことができます。私は途中まで降りていきましたが、平衡感覚が弱いので、よつばいで途中まで行き、写真だけ撮って引き返しました。

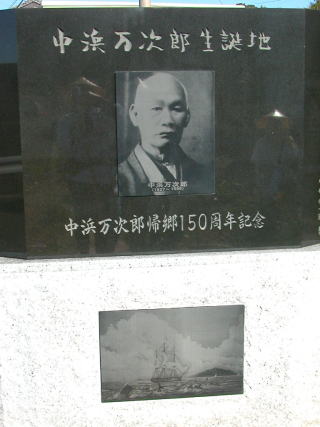

再び県道に戻り、中浜万次郎(ジョン万次郎)の生誕地、中浜まで歩きました。ここには功績の他、万次郎が遭難したとき助けてもらった船長への手紙などが碑に刻まれていました。

そこから大汗をかきながら峠道越えをして土佐清水港につきました。そこで早めの昼食を済ませ、再び峠を越えて足摺岬をぐるっと一周したところで、12時45分、2日目のゴール地点、以布利港に到着しました。

帰りのバスではみんなが持ち寄ったたくさんのおやつを食べながら、充実した気持ちで帰ってきました。みんなの歩くペースが速く、常に予定より早く行動するので、神戸へは8時前に到着することが出来ました。

松尾天満宮の回り舞台 竜王宮神社

平成18年11月12~13日

土佐第9回「遙かなる足摺岬をめざして」

第8回「遙かなる足摺岬を目指して、四万十川まで」の歩き遍路は第九合唱団の演奏会当日の指揮者の指導や国体ボランティアのために欠席したので、この日は四万十大橋のたもとからの出発でした。 前回参加していたら、疲れてやっと到着したところにこの美しい四万十川を見たとき、どんなに感激しただろうと思いました。

前回参加していたら、疲れてやっと到着したところにこの美しい四万十川を見たとき、どんなに感激しただろうと思いました。

朝7時15分、湊川神社前をバスで出発し、途中、以前ニンニクの天ぷらを食べた魚菜市場で鍋焼きうどんではなく鍋焼きラーメンを昼食に頂き、スタート地点四万十大橋に着いたのは1時30分でした。準備運動をしたあと大橋を渡り、かなり強風の中、しばらく四万十川に沿って歩きました。国道321号線をしばらくいくと四万十川から離れて山間に入っていきます。やがて右側に大文字山が見えてきました。500年も前から京に模して送り火が続けられているとのことでした。今太子堂を過ぎ、だらだらとした峠道を登っていくと、伊豆田トンネルにさしかかります。このトンネルは1,620mもあり、先達からタオルで口をふさいで歩くように言われました。やっとの思いで長いトンネルを過ぎると土佐清水市 に入り、下り坂をほぼ下りきったところにこの日のゴール、水車ドライブインがありました。およそ2時間半かけて約10㎞の行程だったのと、ほとんど国道を歩いていたので、大して汗もかかず、もの足りなさを感じながら16時ごろバスに乗り込みました。

に入り、下り坂をほぼ下りきったところにこの日のゴール、水車ドライブインがありました。およそ2時間半かけて約10㎞の行程だったのと、ほとんど国道を歩いていたので、大して汗もかかず、もの足りなさを感じながら16時ごろバスに乗り込みました。

途中「平和な湯」という温泉によって身体を洗い、着替えもすませて「新ロイヤルホテル四万十」に入りました。ツインの部屋も広く充実しており、このような一流のところに宿泊するのは遍路に参加して初めてのことです。ホテルでは、四万十川でとれたか海苔やエビなどを食材にしたいろいろな料理を肴に、いつものようにビールを飲みながら楽しく歓談しました。若く美しい仲居さん二人の給仕で、みんな話もお酒も、そして食も進んでいました。

食後は先達の部屋で、男4人が焼酎を飲みながら好き勝ってなことを話しました。そんな中で、先達からはいつものように、密教の解説をたくさん聴くことができました。仲間の一人が人間の生き方についてこうあらねばならないと言ったことに関して、自分の意見が正しいと思うのは誰しも同じこと、100人おれば、100通りの正解があるということを理解しなければならないと言われた先達の言葉が印象に残りました。

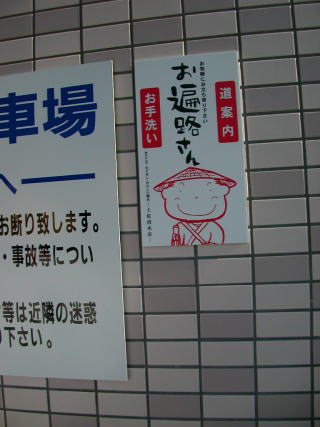

翌朝7時20分にホテルを出発、朝日に輝く四万十川の水面から湯気が立ち上る美しい景色を見ながら、この日のスタート地点、水車ドライブインへ向かいました。かなり冷え込んでいましたが、半袖のTシャツに長袖のシャツと白衣を着て、少し寒さを感じながら7時45分に歩き始めました。谷間の道を歩いていると、みんなの吐く息が真っ白でした。しかし日の当たる海岸近くの町に出てしばらく歩くとすっかり身体が温まり、長袖のシャツを脱ぎ、半袖のTシャツの上に白衣という夏と同じ格好で歩きました。1時間あまり歩いたところで、コンビニのトイレを借りました。土佐清水市では、コンビニだけでなく、銀行や工務店など、土足で入れるトイレのあるところでは写真のような「お遍路さん、道案内やお手洗いに気軽にお立ち寄り下さい」と書かれた標識が掲げられていました。しばらく歩くとウミガメが来るといわれる美しい下の加江海岸が見えました。その近くに鰹を形どった交通安全を促す看板が立っていたのを見て、さすがに土佐清水市らしいなと思いました。

翌朝7時20分にホテルを出発、朝日に輝く四万十川の水面から湯気が立ち上る美しい景色を見ながら、この日のスタート地点、水車ドライブインへ向かいました。かなり冷え込んでいましたが、半袖のTシャツに長袖のシャツと白衣を着て、少し寒さを感じながら7時45分に歩き始めました。谷間の道を歩いていると、みんなの吐く息が真っ白でした。しかし日の当たる海岸近くの町に出てしばらく歩くとすっかり身体が温まり、長袖のシャツを脱ぎ、半袖のTシャツの上に白衣という夏と同じ格好で歩きました。1時間あまり歩いたところで、コンビニのトイレを借りました。土佐清水市では、コンビニだけでなく、銀行や工務店など、土足で入れるトイレのあるところでは写真のような「お遍路さん、道案内やお手洗いに気軽にお立ち寄り下さい」と書かれた標識が掲げられていました。しばらく歩くとウミガメが来るといわれる美しい下の加江海岸が見えました。その近くに鰹を形どった交通安全を促す看板が立っていたのを見て、さすがに土佐清水市らしいなと思いました。

10時20分に美しくて広い砂浜の大岐海岸に到着しました。ここは「大岐松原」と呼ばれ、昭和30年頃まで樹齢300年といわれる高さ30mもある立派な松林がそびえていたそうですが、マツクイムシの被害で今は1本も残っていませんでした。

10時20分に美しくて広い砂浜の大岐海岸に到着しました。ここは「大岐松原」と呼ばれ、昭和30年頃まで樹齢300年といわれる高さ30mもある立派な松林がそびえていたそうですが、マツクイムシの被害で今は1本も残っていませんでした。

この海岸には幼稚園児が遠足に来ており、私たちを見つけると、「こんにちは」と先生と一緒に手を振ってくれました。また、サーフィンをする若者の姿も見られました。砂浜を歩くとカニの穴か、それともウミガメの赤ちゃんがはい出したあとか、海辺から足跡が続く穴がたくさんありました。穴のそばには砂を掘り出したあとも残っていました。この砂浜は遍路道になっていて、その浜の端から岩の道を登り、再び国道を歩き、昼食場所の以布利港に11時30分到着しました。港では風もなくお天気がよかったこともあって、漁師が総出で網を広げて、漁の準備をしていました。この港は大阪海遊館にジンベイザメを収めたところで、じんべえ広場がありました。食事のあと、波の穏やかなときしか通れないという海岸の遍路道を通って崖を登り、椿のトンネルのような細い道をしばらく歩くと、県道27号線に出ました。約1時間歩いたところで、この日のゴール、窪津港に到着しました。ここから足摺岬はあと10㎞です。この窪津では藩政時代に鯨漁が盛んに行われていたそうです。大漁屋では朝取りの新鮮な魚がたくさん売られていました。値段もずいぶん安かったのですが、買って帰ることは出来ませんでした。

帰りのバスの中では、先達から「真言」について話を聞きました。真言とは三密一体で、三密とは身口意のこと、即ち身体表現と言葉と心が一体になることなのだそうです。たとえば、「有難う」と心をこめていったとき、それが真言なのです。但し、「有難う」を『有ることが難い』と解釈して言うと真言ではなくなってしまいます。だから、お経を読むときに意味のわからない梵語の真言を唱えますが、いちいち解釈をする必要がないことを聴かせていただきました。このような話をされたのも、前夜の密教の話をみんなにも聞かせようと思われたからではないでしょうか。

遠くに見える下の加江浜 鰹の交通安全看板 大岐海岸も遍路道

手を振ってくれた幼稚園児 サーファーも楽しそう 何がいるのかな

以布利漁港 昼食をとったじんべえ広場 ゴールの窪津漁港

新鮮な魚を売る窪津漁協直販店「大漁屋」と新鮮な魚 足摺岬まであと10㎞

平成18年9月10日~11日

土佐第7回「JR土讃線に沿って、岩本寺へ」

前日高知県には大雨、雷、洪水注意報が出ており、当日の天気も前線が停滞して大雨という予報。防水のウインドブレーカー上下、ポンチョ、そして折りたたみの傘もリュックに準備しておきました。

朝5時に起きたとき暗かった空が、日の出の時間が近づくにつれて真っ赤に染まってきました。家を出る頃には黒い雲が覆ってきていました。

いつもの集合場所、湊川神社に到着すると、2か月ぶりに顔を合わせたみんなの話題は雨のことばかり。覚悟してバスに乗り込みました。阪神高速に上がったとたん雨が降り始めました。ところが、トンネルをくぐって明石海峡大橋にさしかかると雨の形跡は全くなし。淡路島をこえて、四国にはいると再び曇り空になってきました。吉野川に沿って高速道路を走る内、雨脚はひどくなる一方。目的地の近く、東須崎ICを出たときは、バケツをひっくり返したような大雨で、前の車の水しぶきのすごさに、このような車の横を歩かなければならないと覚悟しました。

ところが大師様のお導き?のお陰か、出発地、森の駅に着いたときにはほとんど雨が上がっていました。ハンバーグの豪華昼食を済ませ、防水のウインドブレーカーの上下に身を包み、雨上がりの曇り空の中を歩き始めました。本当は焼坂峠を2時間かけて越える予定でしたが、大雨で峠道が危険という判断で焼坂トンネルを歩いたので、40分で予定地を通過しました。

予定より早く土佐久礼の町に着いたので、久礼大正町市場に寄ることになりました。大正町市場は、かつて大火に見まわれたとき、大正天皇がお金を出して再建されたことからこの名前が付いたのだそうです。新鮮な魚がたくさん売っていました。この市場付近には、昭和30年代の看板を中心に、懐かしい広告がたくさん掲げられています。近くには県下三大祭りのひとつで有名な久礼八幡宮もあります。鰹の供養碑があるのは、さすがに土佐の漁村だと感じます。

予定より早く土佐久礼の町に着いたので、久礼大正町市場に寄ることになりました。大正町市場は、かつて大火に見まわれたとき、大正天皇がお金を出して再建されたことからこの名前が付いたのだそうです。新鮮な魚がたくさん売っていました。この市場付近には、昭和30年代の看板を中心に、懐かしい広告がたくさん掲げられています。近くには県下三大祭りのひとつで有名な久礼八幡宮もあります。鰹の供養碑があるのは、さすがに土佐の漁村だと感じます。

海岸で一休みした後、大坂遍路道を桜並木などを抜け6.3㎞進むと、今度は標高293メートルの七子峠まで一気に上ります。特に後半は急な階段や傾斜道で、息が上がってしまいました。何度も添乗員さんに待ってもらって息を整え、休み休みしながら、最後尾をやっとの思いで登り切りました。峠の上から振り返ると、海岸から峠までの道筋がよくわかりました。この日は13㎞ほどの行程で、焼坂峠をひとつパスしたのですが、それでも 暑さと2か月ぶりの遍路に、すっかり参ってしまいました。ただ雨に降られることもなく、また遍路道にそれてからは車の騒音や排気などに悩まされることもなく、気持ち良く歩くことが出来ました。七子峠からはバスで、この日の宿舎・岩本寺の宿坊に向かいました。

暑さと2か月ぶりの遍路に、すっかり参ってしまいました。ただ雨に降られることもなく、また遍路道にそれてからは車の騒音や排気などに悩まされることもなく、気持ち良く歩くことが出来ました。七子峠からはバスで、この日の宿舎・岩本寺の宿坊に向かいました。

宿坊につくとすぐに風呂で汗を流し、お定まりのビールで疲れを癒しました。この日も食後に先達から密教の考え方についていろいろお話をお聞きしました。宿坊の部屋は二間続きの大広間で男性9名、ゆったり寝ることが出来ました。

翌朝は5時に起床、身の回りを整えて、本堂へ行き、6時からお勤めをしました。20分間の読経の後、住職から講話を頂きました。昨夜先達から聞いていた六道輪廻の話だったのでよくわかりました。本堂は昭和51年に増築され、その時に天井絵を高知県在住の人たちを中心に571枚描いてもらったそうです。中にはマリリンモンローの肖像画もあり、9歳の子どもも描いたというだけあって、バラエティに富んだ天井絵でした。

この日も夜中に雨が降ったようで、天気予報は降雨確率70%ということでしたが、8時15分、七子峠を出発した頃には青空も見え始めていました。国道56号線から途中旧道にはいると、一面の黄金の稲穂で、本当に美しい田舎の景色でした。このあたりは仁井田米という米所で、 途中休憩した道の駅でもおにぎりを売っていました。午前中は下り坂が多く、11時頃には行程13.2㎞の道のりを歩き終え、再び岩本寺に到着しました。本堂と太子堂でお参りをした後、宿坊でカレーの昼食を頂きました。その時、昨夜のビールの代金を支払っていなかったことに気づき、平謝りしながら600円を支払いました。宿坊ではチェックアウトの時鍵を返すこともなく、フロントという雰囲気もないので、ついつい忘れてしまっていたのです。

途中休憩した道の駅でもおにぎりを売っていました。午前中は下り坂が多く、11時頃には行程13.2㎞の道のりを歩き終え、再び岩本寺に到着しました。本堂と太子堂でお参りをした後、宿坊でカレーの昼食を頂きました。その時、昨夜のビールの代金を支払っていなかったことに気づき、平謝りしながら600円を支払いました。宿坊ではチェックアウトの時鍵を返すこともなく、フロントという雰囲気もないので、ついつい忘れてしまっていたのです。

12時から午後の行程を歩き始めました。今回は目的地「佐賀温泉」に着けば温泉にはいるという目的があるので、みんなの足取りは軽やかに感じます。窪川駅に近く、また役場などもあるので、メインストリートは結構車も多く、地方の市街地としてはにぎやかなところです。雨具を全てバスに残し、気楽に歩き始めたのですが、前方を見ると黒い雲、イヤな予感がしました。国道の上り坂を峠に向かって歩くほどに、山の上は雨模様らし く、雲に覆われています。お陰で太陽が隠れ、日差しがない分、午前中のようなじりじりした暑さは感じませんでした。峠の上から一気に山の中の急坂を下りました。途中、もう彼岸花が咲いていました。トンネルの上を越え、坂を下り、再び国道へ出ると、そこには目的地「佐賀温泉まで3.6㎞」という看板が出ていました。

く、雲に覆われています。お陰で太陽が隠れ、日差しがない分、午前中のようなじりじりした暑さは感じませんでした。峠の上から一気に山の中の急坂を下りました。途中、もう彼岸花が咲いていました。トンネルの上を越え、坂を下り、再び国道へ出ると、そこには目的地「佐賀温泉まで3.6㎞」という看板が出ていました。

稲刈りなどを見ながら農道をのんびり歩き、再び国道に出ると、「佐賀温泉すぐそこ」と看板に書かれています。そこからしばらく歩き峠の見晴台まで行きましたがそれらしい建物は見えません。なおしばらく歩くとやっと大きな建物が見えてきました。岩本寺から10㎞あまり、黒潮町(町村合併でこのような町の名になったのでしょう)拳の川(こぶしのかわ)の坂を下り目的地に着くと全員風呂の用意をし、500円支払って温泉へ急ぎました。

汗を洗い流し、着替えを済ませるとすっかり爽やかな気分、みんなを見るとジョッキを傾けています。私も遅れてなるものかと生ビールを注文し、つまみなどなしにのどを潤しました。

帰りのバスに乗ったとたん、待ってましたとばかり大雨が降り始めました。途中、魚菜市場で揚げたての天ぷら(ニンニク入りとなた豆入り)を二つ買ってバスの中で食べていると、先ほどのビールの酔いが回ってきて、東須崎から吉野川ハイウェイオアシスまでぐっすり眠ってしまいました。20時40分湊川神社に帰り着くまで、雨にぬれることもなく、本当に天候に恵まれた2日間でした。

桜並木 七子峠登り口 七子峠から来た道を振り返る

黄金の稲穂 新米のおにぎりが食べたい

岩本寺の本堂内 天井絵のマリリンモンロー 彼岸花

急坂を下る 黒潮町?拳ノ川 ゴールの佐賀温泉

9月4日 ちょっと不安

今度の日曜日から歩き遍路の再開です。夏の間、江井ヶ島から谷八木川まで、浜の散歩道・往復1万歩のコースをときどき歩いていました。そして、今朝グラウンド整備で6千歩ほど歩いていたので、夕方7千歩ほど歩きました。すねが「ギクッ!」と音がした後、すねに軽い痛みを感じ、親指がときどきしびれるようになりました。しかし痛みやしびれは常時ではなく、また痛んだりしびれたりしても、歩くのに差し支えはないので、大丈夫だと思います。ただ、歩くスピードがゆっくりなのが気になります。意識するとさっさと歩けるのですが、他のことを考えていると、とたんにスピードが落ちてしまっています。これでは、20㎞の距離を1㎞13分のペースでついて行くのは大変なようです。今更じたばたしても仕方がありません。ケセラセラでついて行きます。

平成18年7月9日~10日

土佐一国第6回「ローカル線に沿って」

梅雨の最中、しかも台風接近という最悪の予報を聞きながら出発することになりました。やってきたバスはいつもと違って25人乗りとはいえ、トランクも付いた立派なバス。座席二つを占領して快適な旅になりました。途中少し雨に降られましたが、食事場所、宇佐大橋のたもとは薄日が差すほどになっていました。食事は鰹のたたきとフライが付いたごちそうです。しかし、前日飲み過ぎ、腹具合のよくない私は油ものは遠慮しておきました。食後整腸剤を飲んで出発地点へ戻ったのは12時ごろでした。地元の方の話では11時ごろまで土砂降りだったそうですが、もう雨の心配はなさそうでした。トンネルを抜ける道だと平坦な道を3㎞ほどで宇佐大橋に着くのですが、遍路道はスタートからいきなり標高190メートルの峠道を登ります。初めは整備された山道でしたが、やがて直前の大雨で川のような急な坂道になり、すべらないように気をつけながら登ります。特に石を敷き塗り固めた道は苔が生えていて余計にすべります。出発時にストレッチ運動はしましたが、やはりいきなりの急坂はこたえます。呼吸は激しく、汗が噴き出します。やっとの思いで頂上に着いたと思ったら、下りはさらにすべります。とがった岩に慎重に足をのせながら時間をかけて下り、村の道におりた頃には薄日も差し、顔から噴き出た汗で首に巻いた手ぬぐいは絞れば水がでるほどになっていました。そこには安政の地震による被害の様子が書かれた碑が建てられていました。安政の地震による津波の教訓が生かされて、戦後の南海地震の津波による被害者は1名だけだったそうです。途中冷凍マグロが3匹作業場に転がっているのを見て、ここも漁師町からさほど遠くないことを感じました。宇佐大橋にさしかかると、横綱朝青龍が留学していた明徳義塾高校の案内看板が大きく立てられていました。橋を渡りながら下を見ると、日曜日とあって、海水浴を楽しむ人々の姿が見られました。橋のない時代は渡し船があったそうです。

橋から歩くこと3㎞、青龍寺山門に上る階段下につきました。ここから急な階段は山門まで45段、山門横には美しい三重の塔が立っています。山門をくぐってさらに124段上ると36番霊場独鈷山青龍寺本堂につきました。この階段で高校時代朝青龍が足腰を鍛えたことから、しこ名にしたのだそうです。青龍寺山門前で売店をしておられる方は親切で、店の前にトマトやポンカンなど自由に食べられるようにしてくださっていました。コーヒーを飲む人、お菓子をつまむ人、みんな有難くお接待を受けていました。近くに龍の浜公園があり、斜面にはピンクのねじ花がたくさん咲いていました。そして公園の中央には珍しい白のねじ花も咲いていました。この公園には幹の途中に根が見られ、幹や枝からイボのように実がなっている少々グロテスクな珍しい木がありました。

再び宇佐大橋を渡り、内之浦湾に沿って西に進みました。途中入江がたくさんあり、その都度迂回しなければならないのでなかなか先に進まない感じがします。夕方6時前まで全行程16.8㎞歩き、汗ぐっしょりでこの日の遍路を終わりました。宿舎は再び宇佐大橋をバスで渡って明徳義塾の上にある国民宿舎でした。バスで走ると、ずいぶん歩いたなと感心しました。

いつもの夕食のようにビールを飲みたかったのですが、腹具合もありガマンするとみんなに言ったのですが、みんなが生ビールを注文し始めると、唇も口の中もからからという感じです。というのは私の場合、下痢をしているときに水分を余計にとるとなかなか収まりません。それで水分をほとんどとらずに歩いたのに大汗をかいたため、多少脱水状態になっていたのかもしれません。午後からの腹具合もさして問題がなかったので、思わず注文してしまいました。お陰でみんなの気持ちも和み楽しく夕食をとることができました。夕食後は先達の部屋で10年ものという梅酒をほんの少々湯飲みに入れ、お湯を注いでそれをナメながら仲間の話に加わりました。

この日の話題は、私たちの仲間が10人になってしまい、旅行会社としては既に赤字の状況です。幸い他の班から2人加わっているのでこの日も12人で辛うじてツアーが成立していました。しかしこのままではどうしようもないので、他の班に加わって結願にこぎ着けようというものでした。ただ日程が変わると難しくなるという人がおり、この点では結論が出せませんでした。一番有難いのは、私たちの班に新たに加わってくれる人がいることです。

翌朝、風呂で汗をさっと流し、7時30分に宿舎を出発しました。出発直前に大雨が降り出しました。幸いスタート地点では雨もあがり、ストレッチをして歩き始めましたが、再び勢いよく雨が降ってきました。急いでポンチョで身を固め歩きましたが5分ほどで雨がやみました。ポンチョを我慢して着ていると汗で中から濡れてきます。それで脱ぐとまた雨が降り出します。こんなことを2~3度繰り返していると、いずれにしても濡れるのなら涼しい方を選ぶことになりました。頭から首は菅笠で濡れることがないので、傘をさして歩く4~5名以外は雨にぬれて歩きました。

途中茗荷が栽培されている温室群があり、根元を銀色のシートで囲ってあります。そのシートを開けると茗荷が乱立しているのです。丁度収穫されていた方が出てこられ、お接待してくださることになり、袋を差し出した仲間にたくさん入れてくださいました。

横浪小学校では校門の上に綱を張り、縄で作られた馬と一緒にスイカやなすびなど本物の野菜がぶら下がっていました。これがこの地方の七夕の飾りなのでしょうね。

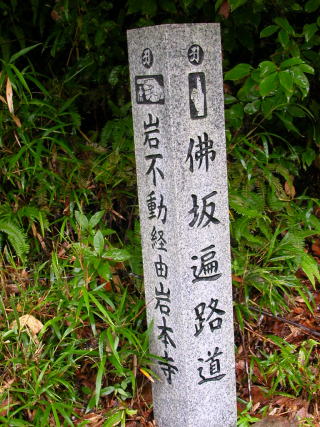

内之浦湾沿いの道から離れると、山間の集落にさしかかります。文旦らしき果物が既にこぶし大の青い実をつけています。やがて仏坂遍路道の急坂を山に登ります。雨が降っているので、山道は川のように水が流れ、昨日よりよくすべります。幸いトレッキングシューズを履いているので、足が水に濡れることもなく何とか乗り切って舗装された道路にたどり着きました。さらに登ると、今度は山道を岩不動に向かって下ります。やっとの思いで標高230メートルの岩不動に着いた頃には雨も上がっていました。京都泉涌寺派光明寺に寄り、坂道を下って田園地帯にはいると、溝にタニシがいっぱいおり、ピンクの子どもがたくさん水路の壁にくっついていました。稲穂は既に出そろっており、これらが徳島産新米として市場に一番に出てくるのだと思いました。

桜川を渡り、須崎市街にはいると、大間駅そばに南海地震当時の津波の記録(0.9メートル)表示とともに、津波発生時の緊急避難場所を示した地図が掲げられていました。須崎湾の一番奥に位置しているのですが、津波の危険にさらされた地域であることがよくわかります。

さらに歩くこと2㎞、やっと午前中の最後のお寺、番外大善寺に着いたのは12時半をまわった頃でした。日も照っていて、蒸し暑さでみんなへとへとになっていました。ところが本堂は石段を登った高台にあります。昔は平地にあったそうですが、安政の地震で津波に流されてしまい、今の高台に再建されたそうです。本堂についても疲れていていつものようにお参りの準備がなかなかそろいませんでした。しかし境内から須崎の町並みが一望できました。階段脇のボケ封じの観音様にしっかり手をあわせ、400メートルほど先の道の駅「かわうその里すさき」で昼食をいただきました。午前中は700CCほどスポーツ飲料で水分補給していたのに、疲れとのどの渇きで食欲がなくなり、御飯と吸い物、つくだ煮や漬け物だけを口に入れる状態で、初めて御飯を残してしまいました。日程が1時間近く遅れているということで、昼食時間も短く、食後さらに国道56号線を1時間近く歩きました。道路標識に四万十町と四万十市が表示されていました。町村合併で、窪川町を中心とした「四万十町」と、中村市を中心とした「四万十市」ができてしまったのです。『四万十市四万十町と宛名を書けばどちらに着くのかな』などと考えながら歩いていると、この日のゴール「森の駅」にたどり着きました。上半身だけは着替えましたが、バスの座席が濡れるほどズボンは濡れており、バスの中で提案する人があって、途中の吉野川オアシスで温泉につかることになりました。幸い下着の着替えももっていたので、頭から身体中石けんできれいに洗い、乾いた下着を身につけるとやっとすっきりし、気持ち良く帰路につくことができました。

今回雨の中を歩いたので蒸し暑く大汗をかき、体調管理に失敗していたのでへとへとになりましたが、台風の影響も全くなく、真夏の太陽が照りつける中だともっと苦しいお遍路になっていたのではないかと思うと、この様に無事に終えることができたことを感謝しなければと思っています。

塚寺峠への登り道 安政地震の碑 解凍中のマグロ

宇佐大橋 明徳義塾の案内板 海水浴を楽しんでいる ねじ花

白のねじ花 空中に根があり、枝に実がなっている 青龍寺の三重の塔 と山門・石段

雨にかすむ明徳義塾 シートをかけられた茗荷 茗荷のお接待 茗荷栽培の温室群

横波小学校の七夕 文旦? 仏坂遍路道

タニシの子ども 稲穂の出そろった田圃 昭和南海地震の記録板と津波避難場所案内看板

大善寺からの風景 ボケ封じ観音 道の駅 国道56号線表示板

平成18年6月11日(日)~12日(月)

土佐一国第5回「龍馬も歩いた道から土佐湾を遠望する」

梅雨入りし、曇り空の中出発しましたが、今回の出発地点、高知市・五台山の南麓、もものき橋に到着したときは太陽が照りつけていました。半袖のポロシャツの上に白衣をまとい、はばタンのバンダナで頭を包み出発しました。というのは、バスに積み込まれていた菅笠や杖は他の班のものだったのです。すぐにバス会社と連絡を取り、社長自ら乗用車で私たちの笠や杖を届けてくれることになりましたが、なにぶん兵庫県西脇市からということで間に合わないというハプニングになってしまったのです。途中武市半平太の旧宅や、一面サンゴ樹の花盛りという珍しい景色を眺めながら、休憩なしで5㎞ほどの道のりをひたすら歩きました。

禅師峯寺の山の麓で菅笠と杖を受け取り、いよいよ山登り。気温がどんどん上がってくるので大汗をかきました。32番札所禅師峯寺(ぜんじぶじ)でお参りを済ませ、仁井田へ向かって4,5㎞歩きました。道中、ひんやりした林を通り抜けました。三里小学校の近くで、樹齢何百年という楠を中心に大きな木がそびえていて、天然の冷房という感じです。そして藤棚のような造りのノウゼンカズラの花盛りの休憩所で休憩と渡し船の時間調整をして、1.4㎞歩いた浦戸湾の渡し、種崎港で船を待ちました。この渡しは浦戸湾の入り口を一またぎするためで、道路の一部なので無料でした。ちなみに125CC以上のバイクや車は少し離れたところにある立派な橋を渡ることになっています。

船の中ではテニスの試合に行ってきたという地元の女子中学生と交流したり、カメラマンのモデルになったり、4分ほどの乗船時間があっという間に過ぎてしまいました。長浜港に上陸してからは1.5㎞ほど歩くとこの日のゴール地点、33番札所雪蹊寺に着き、お参りを済ませてバスに乗り込み、高知市内の宿舎へ向かいました。

宿舎ではおきまりの風呂で汗を流し、ビールでのどを潤し夕食をいただきます。この日は皿鉢料理と鰹のたたきがメインで、若女将の挨拶や接待もあって一行は大いに盛り上がりました。そして先達から毎回唱えているお経の意味の解説などを聞き、自分のためだけにお参りしお経を唱えているのではないことを始めて知ったのでした。

翌朝は7時半にバスで宿舎を出発し、8時前には昨日の雪蹊寺山門前から歩き始めました。ここ春野の町はあじさいが町の花になっており、水路や川の土手など、至る所にあじさいが植えられ、丁度満開でした。水路の水面に朝日を受けたあじさいの花が映り、本当に美しい景色でした。途中、長浜川の切り抜きというところを通りました。1648年から5年間かけて諸木村の唐音の鳥坂山を長さ100メートル、高さ30メートル、はば12メートルにわたって切り抜き、仁淀川一帯の平野で作られた作物を水路で浦戸湾へ運び、太平洋の荒波を避けて高知の城下町へ運び込めるようにしたものです。今のような建設機械がない時代で、難工事だったと思います。6.5㎞を一気に歩き、34番札所種間寺でお参りをしました。昨日お経の解説を聞いていたので、今までと違った気持ちでお経を唱えることができました。そこからに淀川大橋まで4㎞歩き土手でしばらく休憩し水分補給をした後、昼食場所のレストランまで歩きました。結婚式場もあるという建物で、吉祥高砂の掛け軸のかかった床の間の和室でごちそうをいただき、ゆっくり休憩をとりました。昼食後内陸の方向に茗荷が植えられた畑などを見ながら4㎞あまり歩きました。途中祠の前の水路にかけられた欄干だけの橋があり、まるではりまや橋のようでした。35番札所清滝寺にお参りした後、境内の大きな薬師如来像の真っ暗な胴内をお経を唱えながら歩きましたが、自分の声に一オクターブ低い声が重なる不思議な体験をしました。

もと来た道を5㎞ほど引き返し、さらに2㎞ほど先に進み、この日の行程23㎞あまりを歩き終えてゴールの塚地峠の登り口についたときは、みんな汗だくになっていました。みんなの歩くペースが速かったのか、予定より1時間近く早い3時過ぎに到着していました。

武市半平太旧邸 びわ 32番禅師峯寺山門

境内からの景色 休憩所 渡し 車の渡る橋

33番雪蹊寺 長浜川の切り抜き 水路沿いのあじさい

34番種間寺 涼月橋(めがね橋) この地方の建築様式

仁淀川 35番清滝寺 欄干だけの橋

平成18年5月14日(日)~15日(月)

土佐一国第4回「五刹五色山へ登る」

天気予報では雨だったのですが、雨は上がり、西の空が明るく雲も切れていたので、傘をおいて家を出ました。朝バスに乗り込むと、私たちのムードメーカー、がんばる意欲をかき立てるMさんの姿が久しぶりにありました。なんでも、胆石から胆のうの摘出手術を受けられたとか、奥様に参加を止められたのを振り切って、病み上がりの参加でした。バスは阪神高速柳原ICから淡路経由でひたすら高速道路を南国ICまで走り、前回の終点赤野休憩所に11:30到着しました。準備体操をしたあと、琴ヶ浜まで海岸沿いの道を3.2㎞あるきました。龍馬の妻お龍と妹君枝の銅像が建つ琴ヶ浜で昼食の弁当をすませ、28番札所大日寺に向けて再び歩きました。途中、赤岡町(現香南市)の絵金蔵を見学しました。太平洋に面した町では、津波に対する標識があちこちに見られました。大日寺近くの山の上に、西洋のお城のような建物を見つけました。大日寺のお参りを済ませ、本日の16.8㎞の行程を終えました。バスで野市町の旅館まで戻り早速一風呂浴びました。初鰹のタタキを期待して夕食の会場に行くと、僅かに一切れ食膳の左端に乗っていました。ビールの肴に食しましたが、味わうまでになくなってしまいました。

2日目もよい天気、暑くなりそうなので半袖のポロシャツの上に白衣を着て出発しました。このあたりはニラの産地で、温室でたくさん栽培されていました。田植えも早くすんでおり、毎年一番早く新米として高知産コシヒカリが売り出されるわけがわかりました。サツマイモもずいぶんつるが伸びています。このつるの先端をもらって帰れば家の菜園に植えられるのになどと勝手なことを考えながら歩きました。物部川を渡り南国市に入りました。薄着をしていても汗ばみ、途中のコンビニでトイレを借りたとき、抹茶オーレを買ってのどを潤しました。JR線の踏切を渡ってしばらく行くと、名物「へんろいしまんじゅう」を売っている店がありました。多くの人が買っていましたが、ばら売りをしないので買いませんでした。明治30年までお遍路たちが利用していたという「地蔵の渡し」跡に寄ったあと、29番国分寺でお参りをしました。金堂は重文というだけあって、柿葺の立派なお寺でした。門前に巡拝用品を売る「扇屋」という店に、柿渋で仕上げたすばらしい菅笠が売っており、見入ってしまいました。こんな店がもっと早くにあればよかったのにと思いました。

国分寺を出て国分川に沿って歩くと、遙か向こうに今日のゴール、高知市の五台山の鉄塔が見えました。川から離れて、少し坂道を登ると遍路休憩所がありました。そこで山水を飲み、のどを潤しました。遍路道にはこのような休憩所が時々あり、本当に有り難く思います。坂道を登り切ったところでバスが待っていて、そこから昼食場所までのせてもらいました。入り口に「初鰹のタタキ」というのぼりが立っていたので、これはシメタと思ったのですが、残念ながらから揚げがメインの弁当で、魚は焼き物でした。

ところで、この度お遍路用に「がんばる歩き遍路・神戸隊」というバンダナを仲間と新調しました。初日は「はばタン」のバンダナをしていたのですが、やはり意気込みが違ってきます。

高知市にはいると、すぐに30番善楽寺に着きました。土佐神社と一緒にあったのが、明治の廃仏毀釈で廃寺となり、一時高知市内の安楽寺に移されていたそうです。従って山門もなく、お寺も真新しい建て物でした。

善楽寺を出て南に下ると、やがて県道44号線の広い道に出ました。その道の遙か向こうの突き当たりに五台山が見えました。目的地に向かってまっすぐ歩くので、目的地がどんどん迫ってきます。トンネルの入り口で右折して、山の西側に回り込み、そこから登りました。持参していた飲み物はすっかり飲み干していたので、途中展望台で休憩し、ミネラルウォータを買って飲みました。展望台からは高知市の市街地や浦戸湾を見渡すことができました。高知市内の北村家に幾たびも幸運をもたらしたという「福運招き猫」に宝くじが当たりますようにと、賽銭も入れずに拝んだあと、今回最後の札所、31番竹林寺にお参りし五重塔を見て、次回お参りする禅師峰寺への遍路道を下りバスの待つもものき橋近くまで2日目の行程23.7㎞、二日間で7万歩あまりを歩き終えました。遍路道をまちがわないよう、曲がり角にはいろいろな標識や目印があり、本当に導かれて歩いていることを実感します。

帰路は南国ICがすぐ近くだったので、遠いところからずいぶん早く帰れたように思いました。途中吉野川オアシスと淡路サービスエリアに寄りましたが、バスの中ではほとんど眠っていました。淡路のサービスエリアでは、前回工事中だった観覧車が美しい光を放っていました。

琴ヶ浜で 絵金蔵展示館 津波避難場所標識

ヨーロッパのお城? 大日寺山門 旅館の夕食

ニラ栽培の温室 国分寺山門 国分寺金堂(重文)

遍路小屋 新調したバンダナ 善楽寺

土佐神社 五台山は目の前 五台山展望台

福運招き猫 竹林寺 遍路道案内のいろいろ 淡路SAの観覧車

平成18年4月9日(日)~10日(月)

土佐一国第3回「土佐浜街道をのぼる」

今回は35人いた仲間の内11人が参加、他のグループから2名加わって13人のお遍路がいつもの先達と初めての先達のふたりにお世話になりました。いつもの優しい添乗員が10泊11日の巡拝に行かれているとのことでさびしい限りでした。

今回は35人いた仲間の内11人が参加、他のグループから2名加わって13人のお遍路がいつもの先達と初めての先達のふたりにお世話になりました。いつもの優しい添乗員が10泊11日の巡拝に行かれているとのことでさびしい限りでした。

初めての先達がバスの中で遍路や真言についてずっと解説して下さいました。私と言えば寝不足がたたって有難いお話を子守歌にずっと寝ていました。というのも、前回の不評のバスに代わって、小さいけれど高さがありボディに小さな荷物入れのついたバスでした。ただし、私に与えられた座席は後の方のサロン形式のところで、横向きに座らなければなりませんでした。バスが出発すると目の前の景色がくるくる回って酔ってしまいそうでした。しかたなく足を組んで体をねじり、バスの前方を見るようにしていました。高速にあがると少しは慣れ、そのうちに睡魔に襲われてしまいました。

7時10分に湊川神社を出発し、12時過ぎに室戸岬の「ホテル明星」に着き、昼食をすませた後再びバスに乗って先月のゴール羽根川大橋に到着、早速お遍路開始です。右の地図で言えば、1日目は「現在地」表示の少し下から27番札所の登り口まで14,7㎞。まず目に入ったのがたくさん並ぶ温室、しかし野菜が植えられている様子がなく、前に砂利がたくさん積み上げられています。なんと釣りえさのゴカイを養殖しているとのこと。やがてこの日の宿泊地奈半利町へ入りました。珊瑚の見える町と書いてありましたが、海岸からは見られません。 その代わり、下に大漁旗のような旗が取り付けられた珍しい鯉のぼりを見ました。このあたりでは子どもの名前を入れたり5月人形などが書かれた旗を取り付けるのが風習のようです。奈半利町や田野町では漆喰の外壁面に瓦で水切りがつけられています。このような立派に装飾された家がたくさんあり驚きました。レンゲが咲き、桜の花がまだ残っている神峰寺登り口で1日目の遍路は終了、バスで「ホテル奈半利」に引き返しました。風呂に入り、生ビールで乾杯、夕食後もう一度風呂に入って9時には寝ました。

その代わり、下に大漁旗のような旗が取り付けられた珍しい鯉のぼりを見ました。このあたりでは子どもの名前を入れたり5月人形などが書かれた旗を取り付けるのが風習のようです。奈半利町や田野町では漆喰の外壁面に瓦で水切りがつけられています。このような立派に装飾された家がたくさんあり驚きました。レンゲが咲き、桜の花がまだ残っている神峰寺登り口で1日目の遍路は終了、バスで「ホテル奈半利」に引き返しました。風呂に入り、生ビールで乾杯、夕食後もう一度風呂に入って9時には寝ました。

2日目は朝5時30分に起床、外はたくさん雨が降っていました。身軽な恰好でレインコートを着て7時10分ホテルを出発。神峰寺登り口までバスで移動、そこから3.5㎞の内、2㎞は自動車の通る上り坂です。残り1,5㎞は急な山道。実は4月初めから左膝の痛みが再発し、以前と違って痛みがなかなか引きません。特に体の全体重を左足にかけて階段を降りるのがとてもつらい状態でした。 だから歩き通せるか不安を抱えての参加でしたが、1日目は歩くにつれて痛みが引き、無事歩き通せたのですが、2日目はこの急な山道、しかもバスは山の下で待っていて上の駐車場までこないとのこと。無事下山できるか心配しながらとにかく登りました。登りは意外に負担がかからず、みんなに遅れることなく無事山門までたどり着くことができました。レインコートの中は汗で、特に白衣の背中は絞ると水が出るほどぬれていました。このころには雨は小降りになっていました。境内は山ツツジが満開でした。お参りをすませたあと、山門そばの駐車場の前の店で前回と同様土佐文旦を1箱買い求めてゆうパックで送る手配をしました。下りの山道は心配しましたが、できるだけ体重を右足にかけ、カニのように横向きになって下りました。そのためみんなより多少遅れることもありましたが、無事自動車道まで下ることができました。あとは大半が防潮堤の上を歩くので坂もほとんどなく、2日目の26,1㎞を最後まで歩くことができました。それ

だから歩き通せるか不安を抱えての参加でしたが、1日目は歩くにつれて痛みが引き、無事歩き通せたのですが、2日目はこの急な山道、しかもバスは山の下で待っていて上の駐車場までこないとのこと。無事下山できるか心配しながらとにかく登りました。登りは意外に負担がかからず、みんなに遅れることなく無事山門までたどり着くことができました。レインコートの中は汗で、特に白衣の背中は絞ると水が出るほどぬれていました。このころには雨は小降りになっていました。境内は山ツツジが満開でした。お参りをすませたあと、山門そばの駐車場の前の店で前回と同様土佐文旦を1箱買い求めてゆうパックで送る手配をしました。下りの山道は心配しましたが、できるだけ体重を右足にかけ、カニのように横向きになって下りました。そのためみんなより多少遅れることもありましたが、無事自動車道まで下ることができました。あとは大半が防潮堤の上を歩くので坂もほとんどなく、2日目の26,1㎞を最後まで歩くことができました。それ でも無理をしていたのか、途中から少し膝が痛むことがあり、スピードが鈍ることもありました。これまでの添乗員は一番最後の人のうしろを気長く歩いていたので、多少遅れても安心でしたが、今回の後に付かれた先達はこちらのスピードが遅くなると追い越していってしまわれます。こうなるとこちらもあせって必死で付いていかなければなりません。だから多少無理をしても一番最後にならないよう一生懸命歩きました。やがて安田町からタイガースのキャンプ地がある安芸市に入りました。防潮堤から遙か向こうに安芸ドームが見えます。聞けば7㎞先とのこと、途中、安芸町出身の弘田龍太郎が作曲した「浜千鳥」公園で休憩し、やっとの思いで安芸ドームや球場のあるタイガータウンに着きました。そこで休憩のあと、先達の案内で球場を見に行きました。偶然出入り口が開いていたのでそっと外野のファールグラウンドの芝生を踏んできました。

でも無理をしていたのか、途中から少し膝が痛むことがあり、スピードが鈍ることもありました。これまでの添乗員は一番最後の人のうしろを気長く歩いていたので、多少遅れても安心でしたが、今回の後に付かれた先達はこちらのスピードが遅くなると追い越していってしまわれます。こうなるとこちらもあせって必死で付いていかなければなりません。だから多少無理をしても一番最後にならないよう一生懸命歩きました。やがて安田町からタイガースのキャンプ地がある安芸市に入りました。防潮堤から遙か向こうに安芸ドームが見えます。聞けば7㎞先とのこと、途中、安芸町出身の弘田龍太郎が作曲した「浜千鳥」公園で休憩し、やっとの思いで安芸ドームや球場のあるタイガータウンに着きました。そこで休憩のあと、先達の案内で球場を見に行きました。偶然出入り口が開いていたのでそっと外野のファールグラウンドの芝生を踏んできました。

雨もあがり、今度は強い風の中最後の6,5㎞を歩き、2日目のゴール地点「赤野休憩所」に到着、同じく弘田龍太郎の「雨」を歌って土佐をあとにしました。

旗の付いた鯉のぼり 壁面の水切り

山門 満開の山ツツジ 「同行二人」の道標

童謡の里浜千鳥公園 安芸ドーム 安芸市営球場

2003年優勝記念碑 「♪雨が降ります雨が降る…」赤野休憩所

平成18年3月12日(日)~13日(月)

土佐一国第2回「聖地 室戸」

どうしたわけか「みんな最後までがんばろう」といつも声をかけていた人の姿がありません。その他にも欠席者があり、人数は一段と少なく、バスの方も荷物置き場に困るほどの小さなバスになってしまいました。おまけに雨がしょぼしょぼ降り、心細い出発になりました。途中雨がやんでいる所もありましたが、最後のトイレ休憩場所「道の駅 日和佐」ではまた雨模様でした。出発地点「夫婦岩」につくと、ポツリポツリという程度。それでも一応ポンチョを身につけて歩き遍路開始。まず初めに背の高い土筆の乱立、続いて白いたんぽぽの群生を見ました。このような植物に出会えるのは歩き遍路ならではのことです。今日は寒いけれど、まわりの野菜畑はみんな花が咲き、我が家の葉ボタンはそろそろ中心部が盛り上がってきたところなのに、こちらでは花が咲いていて、室戸はすっかり春なんだと思いました。30分ほど歩いて、バスで食事場所「明星(ホテルあけ

どうしたわけか「みんな最後までがんばろう」といつも声をかけていた人の姿がありません。その他にも欠席者があり、人数は一段と少なく、バスの方も荷物置き場に困るほどの小さなバスになってしまいました。おまけに雨がしょぼしょぼ降り、心細い出発になりました。途中雨がやんでいる所もありましたが、最後のトイレ休憩場所「道の駅 日和佐」ではまた雨模様でした。出発地点「夫婦岩」につくと、ポツリポツリという程度。それでも一応ポンチョを身につけて歩き遍路開始。まず初めに背の高い土筆の乱立、続いて白いたんぽぽの群生を見ました。このような植物に出会えるのは歩き遍路ならではのことです。今日は寒いけれど、まわりの野菜畑はみんな花が咲き、我が家の葉ボタンはそろそろ中心部が盛り上がってきたところなのに、こちらでは花が咲いていて、室戸はすっかり春なんだと思いました。30分ほど歩いて、バスで食事場所「明星(ホテルあけ のほし)」へ向かいました。食事を済ませると雨はすっかり上がっていましたが、風が強くなっていました。ポンチョはバスに置き、身軽な服装で歩きました。風が強いので、何度も菅笠がとびそうになりました。室戸岬の遊歩道を歩き、大波の海を眺め、遙か彼方にかすかに見える足摺岬を見ながら、11月にあの遠い所まで歩くことを知りました。御大師様が空海と名乗ることになったという修行の場を見学したあと、いよいよ今日の宿舎でもある24番札所「最御崎寺」へ向かって山を登りました。東斜面を登ったので西風は遮られ、すっかり汗をかきました。お参りを済ませた頃には夕暮れで少し寒くなりました。

のほし)」へ向かいました。食事を済ませると雨はすっかり上がっていましたが、風が強くなっていました。ポンチョはバスに置き、身軽な服装で歩きました。風が強いので、何度も菅笠がとびそうになりました。室戸岬の遊歩道を歩き、大波の海を眺め、遙か彼方にかすかに見える足摺岬を見ながら、11月にあの遠い所まで歩くことを知りました。御大師様が空海と名乗ることになったという修行の場を見学したあと、いよいよ今日の宿舎でもある24番札所「最御崎寺」へ向かって山を登りました。東斜面を登ったので西風は遮られ、すっかり汗をかきました。お参りを済ませた頃には夕暮れで少し寒くなりました。

宿舎は宿坊で、きっと精進料理と思っていたのに、お作りに鰹のたたきや皿鉢料理もあり、奥様のお接待のビールも並んでいて、豪華その物でした。風呂も大きく、広い部屋で男性3人のびのびすごしましたが、さすがに宿坊だけあって、ふとんの上げ下ろしは自分でし なければなりませんでした。夜の天気予報で、明日は西風が強く最低気温1度、最高気温7度といっていました。

なければなりませんでした。夜の天気予報で、明日は西風が強く最低気温1度、最高気温7度といっていました。

翌朝5時半に起き、6時から観音堂でお勤めがありました。そのあと6時30分の朝食まで20分ほど住職さんからお話を伺うことができました。今先達から聞いていた内容もありましたが、御大師様が室戸で修行をした様子と空海と名乗った由来、空海が中国へ行って3年間修行し遍照金剛の名をもらったこと、さらに天皇から弘法大師の名をいただいたことなど、空海についていろいろわかったし、さらに曼荼羅や金剛の意味、真言と陀羅尼の意味、さらに「南無」が当て字でサンスクリット(梵語のことだということも知った)の「ナーモ」(ささげる)という意味だということについても理解させていただきました。宿坊に泊まる意義をしみじみと感じた30分でした。

7時半宿坊の前で準備運動をしっかりしてドライブウェーを一気に下りました。気温が低い上に風が強いので、寒さがどんどん体にしみてきます。それでも室戸の町中を歩いているときはましですが、海岸線に出るとまともに強い西風が当たり、菅笠をかっぶいられないほど正面から吹きつけてきます。それでも20~30分も歩いていると手は冷たいけれども体の寒さはなくなりました。5.1㎞歩いて25番「津照時」につきました。町中にあるのですが、お寺は階段をたく さん登った上にありました。風が強いのでガラス戸があり、その中に入ってお参りしました。上から室戸岬が美しく見えました。

さん登った上にありました。風が強いのでガラス戸があり、その中に入ってお参りしました。上から室戸岬が美しく見えました。

海辺から向こうの山の上に26番「金剛頂寺」が見えていました。強風に向かって再び歩きましたが、体が温まってきたのと、天気の回復で、身にしみる寒さは感じなくなりました。寒いということでたくさん着込んでいましたが、薄着になって再び山登りになりました。今回は登山靴がよいということだったので、トレッキングシューズを履いていったのですが、平地が多く、山道も階段状で、スニーカーでも大丈夫だったのではなどと思っていましたが、ここの坂道は石がゴロゴロしていたり、岩場のところもあったりで、やっと登山靴の必要性が少しわかりました。頂上でお参りをしている間に強風ですっかり寒くなってしまいました。幸い接待所を貸してくださり、そこで早めの昼食弁当をいただきまし た。

た。

12時に山上を出発しましたが、下り坂の厳しさは、まさに登山靴でなければ下りられないと思うような道でした。体を斜めにしすべらないように慎重に下りました。途中まむし草に似た形で、茶色で中が真っ白な植物が生えていました。初めて見る植物で、これも歩き遍路でなければ見られないものだと思いました。

さらに歩き続け、吉良川町の古い町並み資料館に寄りました。自分一人少し早めに切り上げて、20メートルほど先にあるスーパーで文旦を1箱買い求めました。我が家は文旦が大好きで、今が時期なので、何とか本場で土佐文旦が買いたかったのです。私の勝手な行動で、送る手続きをしている間にみんなは店の前を通り過ぎていったのですが、添乗員さんが見つけて私が終わるまでそばで待っていてくださいました。昼食後12㎞ほど歩いて本日の行程22.6㎞を無事歩き終えました。予定より1時間ほど速く歩き終えたので、帰りに中岡慎太郎の銅像など見学して帰路につきました。帰りのバスがどんどん冷えてきたと思ったら、日和佐で4度、徳島では3度まで気温が下がっていました。この日、家の方でも雪が降ったそうですが、翌朝は庭に雪が積もっていました。ラジオで明石海峡大橋の通行止めは解除になったが、南淡路の自動車道が通行止めというニュースを流していたので、今日の出発のところは大変だなと私たちの運の良さを思いました。

御厨人密(弘法大師修行地)とその洞窟 最御崎寺本堂

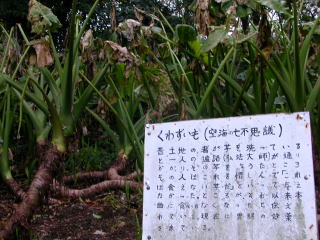

くわずイモの葉は小芋の葉とそっくり 夜のごちそう 室戸から26番札所の山を望む

25番津照時とそこから24番札所がある室戸岬を望む 26番金剛頂寺

珍しいまむし草? 吉良川町古い町並み 中岡慎太郎の銅像

平成18年1月15日(日)~16日(月)

土佐一国第1回「太平洋を見ながら海岸線に沿う」

前日の雨もあがり、曇り空ながら気温も上昇するとの予報どおり、雨の心配はなさそう。7時15分にバスに乗り込みましたが、先達と添乗員あわせて15人。小型バスでありながら二人分の座席を使えるので、荷物を網棚にあげる必要もなくゆったりとスタート。主催会社が損失していないか余計な心配をしてしまいました。

前日の雨もあがり、曇り空ながら気温も上昇するとの予報どおり、雨の心配はなさそう。7時15分にバスに乗り込みましたが、先達と添乗員あわせて15人。小型バスでありながら二人分の座席を使えるので、荷物を網棚にあげる必要もなくゆったりとスタート。主催会社が損失していないか余計な心配をしてしまいました。

前回終えた海南町の鯖大師に着いたのは11時。準備体操をしてすぐに出発。歩いていると「海賊料理」と書かれた看板をよく見かけます。高知は皿鉢料理が有名ですが、徳島県南部はこの海賊料理が名物なのでしょう。しかし食べる機会はありませんでした。ところで2~3㎞歩いたころに、右足の親指の付け根あたりに砂粒が入っている感じがします。その部分がだんだん痛くなったので、次の休憩の時にその部分に絆創膏を貼りました。痛みはほとんどなくなりましたが、今度は左足の同じ部位が痛くなってきました。前回左足の甲が痛くなったのはソックスを2枚重ねてはいたのが原因だったので今回は一枚にしていたのが足の裏が痛くなった原因のようです。

13時にやっと昼食場所「遊遊NASA」に到着、ごちそうに舌鼓を打ち、大急ぎで左足裏にも絆創膏を貼って13時30分には出発しました。1億円のトイレがある宍喰町の道の駅で休憩したあと、いよいよ高知県東洋町に入りました。町中を歩いていると津波避難所の看板があちこちに立っています。太平洋に面した町に多く見られる看板です。甲浦を過ぎて白浜海岸にある本日宿泊する「ホワイトビーチホテル」を横目に見ながら休憩し、さらに25分歩き、やっと東洋大師に着いたのは17時.休憩を含め6時間で22.9㎞歩きました。両足裏の他に小指まで痛くなりました。途中、ポンカンを売っておられる地元の方々が、お接待でたくさん下さいました。ホテルへ戻る途中のバスで一人3個ずつ頂きました。夕食の生ビールは最高でした。夜寝る前にまめのできかけた足の裏や小指に絆創膏を貼り、9時半に床に入りました。

13時にやっと昼食場所「遊遊NASA」に到着、ごちそうに舌鼓を打ち、大急ぎで左足裏にも絆創膏を貼って13時30分には出発しました。1億円のトイレがある宍喰町の道の駅で休憩したあと、いよいよ高知県東洋町に入りました。町中を歩いていると津波避難所の看板があちこちに立っています。太平洋に面した町に多く見られる看板です。甲浦を過ぎて白浜海岸にある本日宿泊する「ホワイトビーチホテル」を横目に見ながら休憩し、さらに25分歩き、やっと東洋大師に着いたのは17時.休憩を含め6時間で22.9㎞歩きました。両足裏の他に小指まで痛くなりました。途中、ポンカンを売っておられる地元の方々が、お接待でたくさん下さいました。ホテルへ戻る途中のバスで一人3個ずつ頂きました。夕食の生ビールは最高でした。夜寝る前にまめのできかけた足の裏や小指に絆創膏を貼り、9時半に床に入りました。 1億円のトイレ

1億円のトイレ

白浜海岸 津波避難所標識

二日目は、6時起床、7時に朝食、7時25分にはバスに乗車して出発し ました。昨日の東洋大師を起点に7時45分スタート、野根町の町並みを 歩いていると野根川を渡って国道55線にはいると、人家がなくなり、左に 太平洋を見ながらひたすら国道を歩くことになります。2㎞ほど歩いたとこ ろに「ゴロゴロ休憩所」があり、浜に降りてゴロゴロという波の音を聞きな がらしばらく休憩しました。この浜の石は波に洗われて全て円くなっていま す。しばらく歩くと、見えている陸地の一番先が室戸岬だと言われました。かすんではっきり見えませんが、あんな遠くまで歩かなければ次のお寺へは到着しないのです。

二日目は、6時起床、7時に朝食、7時25分にはバスに乗車して出発し ました。昨日の東洋大師を起点に7時45分スタート、野根町の町並みを 歩いていると野根川を渡って国道55線にはいると、人家がなくなり、左に 太平洋を見ながらひたすら国道を歩くことになります。2㎞ほど歩いたとこ ろに「ゴロゴロ休憩所」があり、浜に降りてゴロゴロという波の音を聞きな がらしばらく休憩しました。この浜の石は波に洗われて全て円くなっていま す。しばらく歩くと、見えている陸地の一番先が室戸岬だと言われました。かすんではっきり見えませんが、あんな遠くまで歩かなければ次のお寺へは到着しないのです。

ところで、国道には室戸や高知までの距離と次のお寺までの距離が書かれた標識があり、これが励みになります。ちなみに室戸まで

ところで、国道には室戸や高知までの距離と次のお寺までの距離が書かれた標識があり、これが励みになります。ちなみに室戸まで

28㎞地点から27㎞地点の1㎞にどれくらいのペースで歩いているか計ってみると、1380歩13分で歩いていました。平地だと1時間に5㎞近く歩くペースです。ちょっと気を緩めると置いて行かれます。マラソンと同じ気分で、何とか先頭集団について歩くことを心がけましたが、写真を撮っていると、後の集団にも追い越され、先頭集団に追いつくのには大変な努力を要します。

10時32分「佛海庵」に到着、トイレ休憩をしたあと、再び左手に太平洋を見ながらひたすら歩きます。尾崎の町並みにはいり、11時25分尾崎八幡神社で昼食、なんと前 太平洋を左に続く55号線

日昼食をとった「遊遊NASA」から運

ばれた弁当です。それほど道中に何もないということなのです。11時

ばれた弁当です。それほど道中に何もないということなのです。11時

50分には再び歩き始めました。太平洋を眺めながら歩いていると岬の先に切り立った岩がいくつか見えてきました。そこは「夫婦岩」と呼ばれ本日のゴールだと聞き、元気が出てきました。13時10分、ついにゴール。5時間半ほどで20.1㎞歩きました。右足はソックスを2枚はいたことと絆創膏のお陰で足裏の痛みは昨日ほどではありませんでした。

13時25分夫婦岩を出発し、途中日和佐の道の駅で、足湯につかり疲れをとって帰りました。二日間3月中旬の気候になり薄着で歩きました

ロゴロ浜の石

翌日の川柳教室で

兼題「楽しむ」 ひたすらに歩き楽しむ遍路みち

席題「記す」 歩き遍路苦楽を記す朱印帳

1㎞ごとに示された標識 尾崎八幡神社

ゴールまであと少し 夫婦岩 歩いてきた海岸線

夫婦岩の標識 地図の右上から歩いてきた