2008年11月21~22日

伊予第10回「石鎚山の麓を歩く」

今年1月、香園寺奥の院から別子銅山の新居浜市へ歩く予定でしたが、親戚に不幸があり参加できませんでした。そこで、全コースを歩くことは出来ないけれども、61番香園寺から64番前神寺まで歩くことにしました。

しんしんと冷え込んだ21日夜10時過ぎに家を出て、いつものように0時45分発のジャンボフェリーで高松へ向かいました。3連休前の金曜日の夜だったのでいつもより混んでいて、夜中に目を覚ますと足下にも人が眠っていました。予定より少し遅れて高松フェリー突堤に着きました。ジャンボフェリーを利用するのは3回目で勝手がよくわかっていたので、早く下船し、送迎バスに乗り込み、満員のバスでしたが座って高松駅まで行くことができました。

高松駅の窓口で往路の高松・伊予小松間の乗車券と、帰路の石鎚山・姫時間の乗車券を買いました。まだまだ寒い駅で40分ほど待ち、6時9分発のマリンライナーで坂出駅まで行きました。暗かった空もこの間にどんどん明るくなりました。坂出駅には琴平行きの電車が待っていたので直ぐに乗り換えることが出来ました。6時26分に出発した電車は6時40分に多度津に到着しました。そこには伊予西条行きの電車が直ぐに来たので寒さの中で待つ時間は短くてすみました。

車中で家からもってきた朝食のおにぎりを食べました。7時6分、多度津を出発しましたが、途中観音寺で4両の内後ろより2両が切り離されました。後ろの車両に乗っていたのであわてて前の車両に乗り換えました。その時に網棚に置いていた菅笠を入れた袋を忘れてしまいました。幸い車掌さんが車内点検をし、届けてくれたので事なきを得ました。新居浜駅で特急列車が大きく遅れ、西条駅からの乗換を心配しましたが、次に乗る列車との待ち合わせ時間があったおかげで、無事乗り継いで最終下車駅の伊予小松駅にはほぼ予定通り到着することが出来ました。電車の中でお遍路姿に着替えていたので、駅前で地図をしっかり確かめて10時にスタートしました。

旧街道を東へ歩いていると体操服を着た小松高校の生徒に次々と出会いました。先生方も道の角角に立っておられたり、一緒に歩いておられたので、学校行事だったのでしょう。多くの生徒が私達に「おはようございます」「こんにちわ」と挨拶をしてきました。お遍路姿の人に対する子ども達の態度は四国中どこへ行っても温かさを感じます。道案内の看板には大きく「子安大師」と書かれ、その下に小さく「61番香園寺」と書かれていました。10時25分に61番札所香園寺に到着しました。古い木造のお寺を想像していたのに鉄筋コンクリートの大きな建物だったので少々がっかりしました。そして看板とは反対に、子安大師は小さな祠でした。本堂の建物の真ん中に両端にある階段から2階へ上がるように書かれた立て札がありました。指示通り2階に上がると玄関で靴を脱ぐようになっていて、スリッパはほんの少しだけ置いてあるだけです。お参りする人が少なかったのでスリッパを履いて中へはいると、本尊を中心に3方から椅子に座ってお参りが出来るようになっています。大師も一緒にお祭りをされているということなので、早々にお参りを済ませ外へ出ました。本堂のそばに大きな銀杏の木が色づいていました。昔の姿はこの木だけなのかなと思いました。

納経を済ませ、10時45分62番寶壽寺へ向かいました。寶壽寺は先程下車した駅のすぐそばにあるので、同じ道を引き返すだけです。帰路は余裕が出来たからか、往路には気がつかなかった珍しい橋の欄干が目にとまりました。写真をとっていると、地元の年配の女性が、近くの小松中央公園に移されていた昔の橋を最近元通りに架け替えたのだと教えて下さいました。美しい石橋でした。

11時15分駅前から寶壽寺へ入っていくと本堂は修理中でした。読経し納経を済ませて11時15分に63番吉祥寺へ向かいました。国道11号を歩くのですが、歩道がないのですぐそばを大型車がひっきりなしに通過します。10分足らずで西条市に入りました。その標識をカメラで写していると年配の男性が声をかけてこられました。そして今採ってきたミカンをお接待しましょうと言って軽トラックのシートをめくりミカンを4個下さいました。個人で歩いていて、商店以外でお接待をいただくのは初めてでした。

11時50分、63番吉祥寺に到着しました。このお寺は今までと違ってしっとり落ち着いていました。読経し納経を済ませて12時10分64番前神寺へ出発しました。遍路道は国道から南下し、旧街道へ向かいます。国道を渡ったところにスーパーがあったので、昼食用に押し寿司と菓子パン、ミルクコーヒーを買いました。二人で700円少々とささやかな昼食です。

旧街道を東へ向かって歩いていると、倉庫や玄関前に立派な菊の懸がいを飾っている家がありました。個人の家でこんなにたくさんの懸がいを見るのは初めてです。公民館の藤棚の下にベンチがあるので、そこで昼食をすることにしました。そこには青少年育成センターがあり、この地域の中心らしく、大正琴をもった人や着飾った人たちが次々と出入りしていました。昼食を済ませて再び歩き始めると、クリスマスのデコレーションに飾られた煉瓦造りの家がありました。13時40分に石鎚神社の鳥居の前に出ました。奥に立派な山門が見えているので入ってみることにしました。紅葉も美しく、参道もとてもきれいです。山門をくぐりしばらく進むと階段の上に鉄筋の建物がちらっと見えました。61番香園寺の二の前になればがっかりするので、それ以上進むのをやめました。山門から眺める街の景色はとても趣がありました。旧街道へ戻ると前神寺まで0.2㎞と書かれていました。

13時40分に本堂へ到着、読経と納経を済ませ境内を見るとここにも大銀杏がありました。木の下にはたくさん実が落ちていました。誰も拾っていないので、少しだけ拾って袋に入れました。実がとても小さいので誰も拾わないのかなと思いました。

トイレを済ませ、14時05分石鎚山駅へ向かいました。このあたりの家も畑もいろいろな種類のミカンが植えられています。伊予柑や夏柑らしい大きな実はまだ青く収穫には至っていませんが、小さなミカンは橙色に実り葉の色とのコントラストがとてもきれいでした。

14時20分には駅に到着しました。14時59分発の列車を待つ間、お接待でいただいたミカンを食べました。採ってきたばかりのミカンだから酸っぱいよと言っておられましたが、甘いミカンでした。感謝しながらいただきました。

列車で西条まで行き、そこで27分待って観音寺行きに乗りました。観音寺で1時間近く高松方面へ行く列車がありません。そういえば観音寺へ行く列車の中で、自閉症らしき青年が観音寺に16時35分に到着しても17時28分まで列車がないから待たされると独り言のように言っていました。最後に僕は次の駅で降りるから良いけれどとも言っていました。ひょっとしたら私達に連絡時間が長いことを教えてくれていたのかもしれません。

20分早く岡山行きの特急列車があることがわかり、1150円で特急券を買って乗りました。岡山からは赤穂線経由で姫路まで帰りました。おかげで予定より1時間ほど早く姫路に帰り着いたので、山陽デパート6階の中華料理店で生ビールで乾杯し、結願リーチを祝いました。そして山陽電車で家まで帰ってきました。うっすら汗をかくほどのよい天気に恵まれた歩き遍路でした。

早朝の高松駅 伊予小松駅 子安大師

香園寺本堂 昔のまま復元された小松橋 修理中の寶壽寺

吉祥寺 菊の懸がい クリスマスのデコレーション

石鎚神社鳥居 山門 山門内

前神寺本堂 色づいたみかん 石鎚山駅前の大鳥居

2008年4月1日

伊予第5回「岩屋寺」

昨年7月気管支炎で参拝できなかった久万高原の45番霊場岩屋寺へ行きました。本来なら44番大宝寺から出発し、9㎞先の国民宿舎古岩屋荘で一泊し、翌朝宿舎から岩屋寺へお参りに行き、大宝寺を超えて三坂峠まで20㎞以上歩くき、さらに峠を下って浄瑠璃寺まで全行程26㎞歩くことになっていました。しかし高原だと行っても7月の暑さの中では無理できず、スキー場の入り口までしか歩いていませんでした。今回は、そのようなコースを歩くためには2日間かかるので、車で古岩屋荘まで行き、そこから岩屋寺を往復する6㎞のコースを歩くことにしました。

朝6時5分明石港発のたこフェリーに乗って出掛けました。岩屋に着くと直ぐに高速にあがり、淡路南パーキングまで走りました。そこで20分ほど朝食を取りながら休憩し、鳴門大橋、高松道板野IC・徳島道藍住IC・松山道を経由して石鎚山サービスエリアまで直行しました。ここでも20分ほど休憩し、10時に出発し、川内ICで高速道を出て県道から国道33号線に入り、久万高原町から再び県道を走って11時25分頃古岩屋荘に付きました。レストランで昼食を済ませ、車を置いてお遍路の服装を整えて12時に岩屋寺へ向け県道の下り坂を歩きました。気温は10度で肌寒さはありましたが、歩くには最適で、山からは盛んにウグイスの声が聞こえていました。川沿いの気持ちよい道を歩いていると2.2㎞先の岩屋寺登り口に難なく着きました。ここから800mの急坂を登ります。ここまで来ると平日でもお参りにきている人に何人か出会いました。岩屋寺に着くと1時になっていました。岩屋寺は岩肌にくっつくように建てられていました。本堂でいつものお経を読みましたが、本尊の真言が難しく、3度繰り返すのに苦労しました。そのあと岩肌のくぼみに上がる梯子があったので、上がってみました。上からの景色はとても良いものでした。続いて太子堂でお経を唱えました。書きためている写経を納めました。そのあと納経所で呼び鈴を押して納経帳に朱印をもらいました。若い女性がきれいに書いてくれました。実は何時も添乗員に任せているので、自分で納経所へ行くのは今回が初めてでした。団体がいなかったのでスムーズに終えることができました。

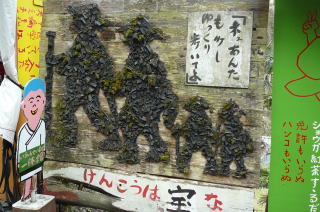

山から下る途中で生姜湯のお接待をいただきました。その店は生姜糖などの専門店で、横に竹炭で作られたレリーフが飾られていました。帰りの県道はだらだらした上り坂でしたが、2㎞あまりだったこともあって特に疲れることもなく古岩屋荘に戻ってきました。トイレを借り、もってきたおにぎりを食べて一服した後、15時30分再び松山に向けて車を走らせました。

来た道を戻り、川内ICでは高速に乗らず、そのまま国道11号を走りました。小松町に入ったところにりんりんパークがあるのです。ここのしこくやに12月宿泊し、文旦を買ったので、今回も是非買いたいと思って立ち寄ったのです。今回は車なので送料のことを気にせずに買い物ができます。10㎞2000円の袋入りのを買ったのですが、店の入り口に見栄えの悪いのが1500円で売っていたので、それもついでに買いました。10㎞といえば大きめの文旦が20個以上入っているのです。明石で買うと1個150円~200円はするのでずいぶん安く手に入ります。高速に上がる前にガソリンを入れなければならず、はじめに通過したガソリンスタンドは「レギュラー155円」と書かれていました。今日からガソリンが安くなるところもあると思いましたが、勝手のわからない遠方の地では安い店を探す術がありません。少し走ると、出光のセルフの店が見えてきました。間もなく高速のインターの入り口なので仕方なくその店に入りました。ところが料金を見ると「レギュラー133円」と書かれています。とても得した気分になりました。小松ICから高速に乗りましたが、徳島道へ入った頃から睡魔が襲ってきました。片側1車線の対面通行で、前に遅い車がいたため時速70キロ前後で連なって走ります。吉野川サービスエリアまで後2㎞という表示を見たあと、意識がぼんやりしている自分に気づき、ハッとして速度計を見ると60㎞を少し下回っており、前の車とは200メートルほどの間隔ができていました。再び80㎞以上の速度で前の車に追いついた頃にはサービスエリアの入り口で、18時を過ぎていました。

サービスエリアで座席を倒し、15分ほど眠るとすっきりしました。トイレを済ませ、そこから藍住IC・板野ICを経て、淡路南パーキングまで戻ってきました。19時20分くらいになっていたので、夕食にカレーを食べました。おにぎりを食べていたことと、量が多いので残してしまいました。そこから東浦ICまで走り、国道経由で岩屋港まで走りました。料金を払おうとしたとき、たこフェリーの割引券を無くしていることに気が付きました。割引券を無くしたために余分に500円ほど支払わねばなりませんでした。折角気分良く旅を終えることができると思っていたのに、すっかり気分が沈んでしまいました。それでも無事家に帰り着くと充実した気持ちになりました。

今度は歩き遍路を始めた年に参加できなかった徳島県の18~19番霊場へ出掛けたいと思っています。

川沿いの県道 古岩屋トンネル 岩屋寺登り口 山門にて

急勾配の参道 岩屋寺本堂 参道から見あげる岩屋寺 竹炭のレリーフ

3月20日~21日

伊予最終回「讃岐涅槃の道場へ」

昨夜からの雨がまだ吹き降りで、ズボンの上から防水のズボンをはき、足下にはカバーもつけて大きな傘をさして出掛けました。彼岸の中日で休日だったこともあり、7時頃の電車で家を出ましたが新快速も座って行けるほどでした。三ノ宮をほぼ定刻に出発、淡路のサービスエリアも土砂降りでした。それでも吉野川サービスエリアに着くとほとんど雨はやんでおり、私達の運の良さを喜びました。11時25分に出発地点の徳島県三好市佐野宿場跡に到着しました。佐野の民宿「岡田屋」に前日から宿泊していた仲間も合流し、準備体操を少し念入りにした後、11時40分、郵便局の前を川沿いに歩き始めました。目的地66番霊場「雲辺寺」まで1里という標識が立っていました。雲辺寺は標高927メートルのほぼ頂上に建っており、88ヶ寺の中で最も高い位置にあります。出発点の標高が少し高いところなので、裏六甲から六甲山越えをして、ハット神戸まで歩くのと同じようなものかもしれません。したがって大汗をかくということなので、長袖のシャツの上から白衣を着て、ジャンバーをリュックに入れて登ることにしました。しばらく行くと登り口があり、急な上り坂に入りました。高速道の下をくぐり、1.5㎞の山道をひたすら登ります。このあたりは昨日からの強い雨が1時間ほど前まで降っていたそうです。だから足下は濡れていて、滑らないように気をつけて登りました。気温は低めでしたが、1,5㎞の急な坂道を休憩も無しに登り続けると本当に大汗をかきました。40人のグループで私は終わりから4~5番目の位置にいました。1時間ほど登るとドライブウエーに到着しました。早く登った人たちが待ってくれていました。山上は風も強くとても寒いので急いでジャンバーを着ました。それでも最後の人が登ってくるまで20分ほど待ちました。そこからは車道を2.5㎞登りますが、山道と違って楽に歩けます。40分ほどで雲辺寺につきました。2時前になっていたので先ず弁当を食べました。山頂からは太平洋から瀬戸内海まで見えるそうですが、雨上がりで霧が深く視界は200メートルくらいだったので頂上へ行くことは断念しました。本堂のそばにはまだ雪が残っていました。山上の気温は3度ということで非常に寒かったのですが、幸い屋内の休憩所で昼食をとることができました。後でわかったのですが、休憩所に入りきれなかった人たちは外のベンチでふるえながら食べていたそうです。早めに食事を済ませて、羅漢群を見に行きました。大きな羅漢が沢山並んでおり、一体一体表情が違っていて、その数に圧倒されました。そのあとお参りを済ませ、2時50分下山を始めました。標高900メートルを超える山から4.5㎞の距離で一気に100メートル以下まで下るのですから、これでもかこれでもかというほどの下り坂です。道の中央は木の葉がたまっており、その下の土が今朝までの雨ですっかりぬかるんでおり、うっかり足を入れると木の葉とぬかるみで滑ります。足の置き場を慎重に見極めながら歩かなければなりません。ただ黙々と下っていたのですが、先頭集団が見えなくなるほど置いて行かれてしまいました。下り坂でも汗ばんできたので、ジャンバーを脱いで歩きました。1時間15分ほどかけて4.5㎞下ったところの車道でみんな待っていてくれました。ここでも最後の人が下ってくるまでさらに10分ほど待ちました。そこからは5㎞ほど平地を歩き、67番霊場「大興寺」の駐車場に到着したのは夕方の5時半でした。最後の人たちの到着を待って整理体操をしてバスで宿舎に向かいました。

宿舎は「かんぽの宿観音寺」でゆっくり温泉に浸かって汗を流し、例によってビールで乾杯し、早めに床につきました。

翌朝は6時に起床、服装や出発の準備をしました。朝食は6時50分からで、バイキングだったので体によいと思われるものを少しずつ多くの種類を取って食べました。天気予報では最低気温7度、最高気温17度といっていました。そこで半袖のシャツの上に白衣を着、その上にジャンバーを着込んで7時20分に宿舎を出発しました。昨日の終着地大興寺でまずお参りを済ませました。大興寺にはカヤやクスノキの大木(天然記念物)が多く見られました。準備運動がすんだ後ジャンバーはリュックに入れ8時30分に出発しました。

5㎞ほど歩いたところにあるスーパーでトイレ休憩がありました。そこからしばらく歩くと、菜の花が満開で快晴の日の光に輝いていました。40分ほど歩くと、添乗員の母校・観音寺中央高校がありました。もう春休みらしく、野球部の生徒が練習に励んでいました。その近くのマンホールの蓋のデザインは寛永通宝でした。大興寺から8.7㎞歩き、財田川を渡ったところに琴引八幡宮がありました。砂浜に作られた寛永通宝を見るために八幡宮の階段を上りました。歩き疲れたところだったので、みんなの階段を上るペースはだんだん遅くなります。私はペースを落としたり休んだりするとよけいに疲れを感じると思ってペースを保ったまま登り切りました。しばらく展望台で休憩をとりながら寛永通宝の造形を眺めていました。1633年に制作されたもので、東西122m、南北90m、周囲345mという大きな砂の造形で、それ以降ずっと地元の人たちに守られています

。

。展望台の下に68番神恵院、69番観音寺があります。神恵院の本尊はもともと琴引八幡宮にまつられていたそうですが、神仏分離令でこちらに移されたそうです。本堂が古くなったということで、観音寺の横にコンクリートに囲まれた本堂が新たに建てられていました。外から見るとお寺という感じはありませんでした。観音寺の横にある茶店で昼食をいただきました。12時45分山門をくぐって再び歩き始めました。車道を離れ、川沿いの道を歩きました。午後ののどかな風景を楽しんでいると、遠くに五重塔が見えました。JR予讃線の下をくぐり、観音寺から4.5㎞歩いたところに70番本山寺がありました。先程見えていた五重塔が青空の下でそびえ立っていました。お参りを済ませて14時30分、11㎞先の今日の目的地へ向けて歩き始めました。40分ほど歩くと高瀬町に入りました。このあたりもため池が多く、水面に映った満開の白木蓮がとてもきれいでした。1時間あまり歩いたところにあるスーパーでトイレ休憩をしました。私はそこでジャンボアイス最中を買って一息入れました。甘いものを食べて生き返った思いでした。16時30分に目的地まで2㎞あまりの標識がありました。その目的地は71番弥谷寺のそばにある「道の駅ふれあいパークみの」で、遙か向こうの山の中腹にその建物が見えていました。その山登りは琴弾八幡宮と同じように急な坂を登らねばなりません。この日24㎞も歩いてきたのでもう疲れはピークになっていました。それでも勢いをゆるめればかえって登れなくなると思い、最後の力を振り絞って勢いよく登りました。16時57分道の駅に到着、万歩計はこの日4万歩を超えていました。太ももがパンパンにはり、汗びっしょりになりました。しかし上では風が吹き、夕暮れ近くなったのでとても寒く、急いでジャンバーを着ました。うっかり整理運動を忘れ、トイレだけ済ませてバスに乗り込み着替えてしまったので、足の疲れはいっこうに治まりませんでした。みんなが持ち寄ったお菓子を食べ、水分を補給し、眠っている内に淡路まで戻っていました。低い空に赤く輝いている満月が印象的でした。

雲辺寺本堂 雲辺寺の羅漢群

大興寺山門 大楠 菜の花畑 観音寺市のマンホール

琴引八幡宮 展望台から見た寛永通宝 コンクリートの中の神恵院本堂

はるか遠くに五重塔 本山寺山門 本山寺本堂と五重塔

水面に映る白木蓮 満開の白木蓮 道の駅ふれあいパークみの

2月21日~22日

伊予第11回「ひたすら東へ」

いよいよ伊予の国とお別れすることになりました。前回欠席したので、どのようなところからスタートするのか楽しみでした。土居ICで松山自動車道をでたあと少し西へ行った温泉宿でうどん定食のような昼食を済ませました。12時10分食堂を出て、JR予讃線土居駅からさらに西へ行ったところの空き地にバスが到着、準備運動をして12時時40分頃スタートしました。昨日までの寒さはどこへやら、ぽかぽか陽気の良いお天気に恵まれ、運の良さを実感しました。20分ほど歩くと番外いざり松延命寺につきました。いざりという言葉は今は差別用語として使われませんが、地をはうように茂ったいざり松で有名だったそうです。今は枯れてしまい、その残骸が保存されていました。今回からはおさめ札に代えて写経を納めることにしたので、これまでより充実した気持ちになりました。お参りを済ませたあと、国道11号に併行した旧国道をひたすら東の方へ歩きました。4㎞ほど歩いた村山神社そばの公園で最初の休憩をとりました。公園では地元の高齢者がゲートボール大会を終えたばかりで、表彰式をしていました。さらに東へ歩くと右側の重なった山々が墨絵のようにかすんでとても美しく見えていました。そして道中の家や畑の梅が満開の花をつけていました。一方目を左に転じると、エルモアやエリエールで知られる製紙工場の高い煙突からは白い煙が真っ直ぐ立ち上っていました。旧国道沿いにもたくさんの小さな製紙工場が建ち並んでいました。

15時20分、JR寒川駅に到着、トイレ休憩をしました。女性が多いので15分はその場にとどまっています。駅前のソテツの木には赤い実が鈴なりでした。一つ手に取ってみましたが、大きくて固く重みがありました。再び歩き始めると高い山には雪が残り、昨日までの寒さを感じさせます。中曽根八幡宮の横を通り、松山自動車道をくぐると今村庄屋墓所のそばにでました。墓石には霊安碑と刻まれているのが目に付きました。そして17時過ぎにこの日のゴール戸川疎水公園に到着しました。歩いている間は汗をかくほどでしたが、日暮れが近づくとさすがに冷えてきました。ジャンバーを羽織ってバスに乗り込み、そこから40分ほどかけて阿波池田の宿舎に入りました。石焼きの肉以外はバイキングという変わった夕食で、例によって生ビールで乾杯して楽しくいただきました。夕食後もう一度温泉に入ってあがってくると、もう早い人は眠りにつこうとしています。日頃9時に床につく人から私のように12時を過ぎてから寝るものと時間差がありましたが、神戸組5人の広い部屋だったので、そのまま9時半頃消灯しました。一眠りして目が覚めるとまだ12時40分でした。

翌日未明に大便をもよおして目が覚めました。前日まで便秘気味だったのでよかったと思ったのですが、やや下痢気味、今日は山歩きなので少々心配になりました。そして、朝6時前、みんなは朝風呂に出掛けたのですが、私はトイレへ。やっぱりお腹の調子が今ひとつです。朝食を少ない目にしたのですが、バスに乗り込み、昨日の疎水公園に到着したときに三度目のトイレに行きました。やはり今ひとつです。いささか心配でしたが、お参りに出掛けるのだから御大師様が守ってくださると、リュックに万一に備えて下着の替えとレインコートのズボンを詰め込んで思い切って山登りに参加しました。 8時20分公園をスタート、お寺まで5㎞の標識、しかしこれは舗装道路を登ったときの距離で、しばらくすると山道に入りました。落ち葉を踏みながら登るのはとても気持ちのよいものです。途中で街を見下ろすと、今日も製紙工場の煙が真っ直ぐ立ち上っていました。山登りは汗をかくということで半袖の下着に今回のために買った汗をよく吸収し乾きがよいという長袖のシャツを着て、その上に白衣を着ました。汗をかきましたが歩き始め以外寒く感じませんでした。山道を1時間ほど登ると再び舗装道路に出ました。そこから程なく65番三角寺の石段に到着しました。一段一段が高く、手すりにつかまって登りました。階段を上りきったところの山門は鐘楼になっており、鐘を一つきしてくぐります。本堂は金閣寺に形が似ており、名前の由来になった三角の池がありました。本堂の横には屋根から落ちたと思われる雪が残っていました。ここでも写経を納めました。

三角時からは長々と舗装道路を下っていきます。3㎞あまり下ったところで一休みしました。腹具合はもう心配なさそうなので、初めて水分を少し補給しました。そこからさらに3㎞の下り坂を番外の椿堂福寿寺へ向かいなした。途中オリエンテーリングをしている地元の小学生と一緒になりました。ゴールが同じ椿堂だったのです。6年生の班長が低学年の生徒を指導しながら整然と歩いていました。話しかけると丁寧に笑顔で応えてくれました。角角に立っておられる先生方も私達に「お気をつけて」とやさしく声をかけてくださいました。椿堂には弘法大師が突き立てた杖から芽を出したといわれる大きな椿の木がありました。太子堂で「お宝かえる」という小さな焼き物が売っており、「若がえる、無事かえる、使ったお金が又かえる」と書かれていました。みんなにつられて私も買ってしまいました。財布に入れておくとよいのだそうです。

そこからは国道192号線のだらだら上り坂が続きます。この道は朝阿波池田から出てくるときに通ってきた道なので、結構急な勾配がトンネルまで長く続いていることがわかっています。しかも昼食はトンネルを過ぎてからだというのです。12時過ぎに椿堂を出発、昼食場所へは13時30分頃だといわれました。上り坂といっても2㎞25分というペースで歩きます。少し気を緩めると置いてきぼりになるので、気合いを入れて歩かねばなりません。幸い私より体力の劣る女性がおられるので、写真に夢中になっているとき以外はビリになることはありませんでした。これでもかこれでもかと続く上り坂に少々うんざりしていると、トンネルが見えてきました。椿堂をでて1時間あまりずっと登り続けてきたことになります。トンネルを抜けるのに11分、トンネル内もわずかな上り坂なのでトラックの排気ガスと騒音が大変で、マスクをつけて細い歩道の壁際を歩きました。トンネル内は冷たい風が吹き抜けていました。トンネルを抜けて驚いたのはまわりの田畑に雪がたくさん残っていることです。かなり標高の高い峠だったのです。トンネルを抜けると手打ちうどんと書かれた看板が見えました。やっと昼食にありつけます。トンネルを抜けたこのあたりは徳島県の三好町なのです。時計を見ると丁度1時半。6㎞を1時間20分弱で歩いた計算になります。うどんといなり寿司の昼食が待っていました。量が沢山あり、食べ過ぎてまたお腹の調子が悪くなってはいけないので、いなり寿司を一つ残し、天ぷらうどんの天ぷらのころもは出来るだけ残しました。

昼食後は2㎞ほど国道を下ったところにある次回お参りする雲辺寺登り口で本日の行程を終えました。次回はここから標高900メートルの山に登り、いよいよ香川県に入ります。

腹具合はすっかりよくなったので、帰りのバスではいただいたお菓子を食べ、ペットボトルに残ったポカリスエットを飲み、昼に残したいなり寿司を食べ、ぐっすり眠り、いつもより早く家に帰り着きました。

いざり松延命寺 墨絵の世界 満開の梅 製紙工場の煙突

ソテツの赤い実 雪の残る高い山 疎水公園

参道から見る三島の煙突群 三角寺階段 本堂 三角池

椿堂と大椿 小学生と一緒に 国道の長い上り坂と境目トンネル

徳島県側の残雪 昼食

1月17~18日

伊予第10回「別子銅山で栄えた新居浜へ」

前日に叔父が亡くなり、葬儀と重なったため参加をキャンセルしました。久万高原町の岩屋寺と合わせて後日歩きたいと思います。

12月20~21日

伊予第9回「霊峰・石鎚山を望む」

大阪発のグループと合同になり、朝の出発が1時間遅くなりましたが、目的地が瀬戸内に入ったので、早く到着するようになりました。松山自動車道の小松JCから今治へ向かい、湯ノ浦ICでおり、すぐそばの湯ノ浦温泉の郷でバイキングの昼食をしました。トイレを済ませて最後に食事を取りに行ったら、ほとんどの料理は空になっていました。仕方なくわずかに残ったものを集めていたら、次々と新しい料理の皿が運ばれてきました。しかし種類はしれており、あるものだけを取って食事をしました。そのうちに次々と運ばれてきて、みんなはいろいろ取ってきては食べていましたが、面倒なので新たに飲み物だけもらって昼食を済ませ、バスの中でお遍路の服装に着替えました。

13時、予定より20分遅れで国分寺の駐車場を出発しました。このところあまり歩いていなかったので、歩くペースがとても速く感じられました。およそ1時間かけて湯ノ浦ICを過ぎたあたりから国道をそれて旧道に入りました。途中少し休憩をしましたが、特に見るところもなくひたすら歩き、15時20分頃に瀬田薬師につきました。瀬田薬師の庫裏の屋根瓦を見ると、棟瓦に見事な龍の模様がありました。

15分ほど休憩をした後、歩き始めると吉岡の街に入りました。商店街の正面には石鎚山が美しく見えていました。しばらく歩くと、耕耘機で耕している直ぐ後ろを白鷺が付いて歩いている姿を見ました。人と鳥が共存しているほのぼのとした風景でした。そして田圃の向こうに夕暮れ迫った石鎚山系の全体が見事に浮かび上がっていました。

夕闇迫った17時30分にやっと目的地・別格17番生木地蔵に到着しました。暗くなってきたのでお参りは明朝ということでバスで宿舎へ向かいました。遍路宿「しこく屋」に着いたときにはもう真っ暗でした。小町温泉といわれるだけあってお風呂は大きく気持ちよく浸かることが出来ました。しかし部屋は人数分だけ布団がおいてあり、自分で敷いて寝るというまさに遍路宿でした。前回の国際ホテルとは大違いですが、この方が似つかわしくてよいと思いました。夕食後、売店(大きなお土産屋)で文旦を売っていると聞き、早速注文して自宅に送る手続きをしました。送料とも3300円のところ、お遍路だということでお接待で3000円にしていただきました。前日まで忙しくしていたこともあって眠くて9時頃には2度目の温泉に浸かって眠ってしまいました。そのため夜中の1時半頃に目が覚め、それ以降は5時半頃まで熟睡できませんでした。

翌朝は5時半に起き、みんなのように温泉には浸からずトイレや洗面を済ませて身支度をしました。6時半から朝食、7時にはバスに乗り込みました。

まず生木地蔵でお参りをしました。生木地蔵は樹齢1200年といわれる楠に大師が地蔵菩薩を彫りました。しかし洞爺丸台風で倒木し、本堂に地蔵菩薩はまつられており、倒れた木は本堂の脇にまつられています。その後準備運動をして8時に西条市小松へ向けて出発しました。30分ほど歩くと国道11号線の小松町大頭にさしかかりました。信号を渡り妙之谷川に添って県道147号線を湯浪方面に8分ほど歩くと妙雲寺に着きました。ここでトイレ休憩をしました。その時「感謝の心をもてる人が この世で幸せになれる人」と書かれた真言宗のポスターを見つけました。お遍路では食事の度にみんなで「一粒の米にも人々の労苦を思い、一滴の水にも天地の御恩徳を感謝し、有り難くいただきます」と感謝の言葉を述べてからいただきます。素直な心で感謝する心こそがお遍路だと思います。

8時50分に8.7㎞さきの横峰寺へ向けて出発しました。車が通ることが出来る道ですがだらだらした上り坂です。両側の柿畑には渋柿と思われる実が鈴なりでした。中には木の根元に剪定したときのものと思われる実が山積みになっていました。農家の人がおれば1~2個分けてもらおうかと思ったのですが人影は見られませんでした。また、コカコーラの会社があったのですが、真っ赤な自動販売機がたくさんおかれている風景は圧巻でした。

やがて家が少なくなると急に坂道の勾配がきつくなり、山間の道になりました。そのようなとき、弁当らしき段ボール箱を積んだワゴン車が追い越していきました。私達が登山口で受け取る弁当だと直ぐに解りました。湯浪八幡で遅れた人たちが追いつくのを待ってさらに1㎞ほど坂道を上り、10時10分にやっと登山口に着きました。ここで15分ほど休憩し、トイレを済ませ、弁当をリュックに詰めました。ここからは2.2㎞の山道を登ります。先達から汗をかくので出来るだけ薄着になるよう注意がありました。私は汗をかいても直ぐに乾く半袖の化繊の下着に純毛の長袖服、その上から白衣を着て歩くことにしました。

10時25分出発しましたが、いきなり急な上り坂で、昨日17㎞あまり、今日もすでに上り坂6㎞を含めて10㎞ほど歩いているので、直ぐに疲れを感じ始めました。はじめは神戸グループの人たちと登っていましたが、1㎞も登らないうちにひとり遅れてしまいました。しかし、後ろには大阪や京都の人たち数名がいることがわかっていたので、休み休み登りました。途中「5丁」などと書かれたお地蔵さんが前掛けをしてまつられており、残りの距離の目安になります。その表示に励まされながら11時50分やっとの思いで山門にたどり着きました。神戸グループのみんなは私を待っていて、一緒に記念写真をとりました。山門に着くと気温がとても低く、先達から注意されていたように、汗が引かない内にと直ぐにジャンバーを羽織りました。

最後の人が到着したところでさらに500mあまり坂道を上り、標高800mの星が森に着きました。そこからは見事な霊峰・石鎚山を望むことが出来ました。手前に小さな鳥居がしつらえてあり、かがむと鳥居の向こうの石鎚山を拝むことが出来ます。風も吹き抜け、とても寒かったのですが、霊峰を望みながらお弁当を広げました。おかずのおでんから汁がこぼれていてリュックの中が汚れていないか心配でした。20分ほどで弁当を済ませ、寒さに耐えられない思いで横峰寺へ下りました。山門前でトイレを済ませ、本堂と太子堂でお参りをした後、直ぐに61番香園寺奥の院へ向けて下山を始めました。

下りは直ぐに山道に入り、7.6㎞の距離のうち6.2㎞が急坂の山道です。足場の悪いところが多く、まわりの景色を見たり、休憩することなく夢中で下りました。上り坂も大変ですが、山道の下りはもっと大変で、膝の裏側の筋肉が痛くなりました。途中急な上り坂もあり、2時間以上かかってやっと車道にたどり着きました。その間一度も休憩はありませんでした。車道に出たところで遅れている人たちを待ち、全員そろったところで奥の院へ車道を20分ほど下りました。4時過ぎにゴールの駐車場に到着し、そこから小型バスと会社のワゴン車で私達が乗る大型バスのところまで行きました。いつもなら帰りのバスに乗るとおやつを食べる間もなく眠りこけてしまうのですが、この日は山登りの疲れのためか眠ることも出来ないまま吉野川サービスエリアまで来てしまいました。その後は淡路島まですっかり眠ってしまいました。

海抜800メートルの山に登ったことで大変な思いをしましたが、霊峰を拝み、とても印象に残るお遍路でした。

瀬田薬師庫裏の龍 吉岡町の商店街 畑の向こうに石鎚山 耕耘機の後を追う白鷺

生木地蔵の倒木 妙雲寺本堂と真言宗のポスター 鈴なりの渋柿

コカコーラの工場 湯浪八幡神社 登山口 残りの距離が書かれたお地蔵

横峰寺山門で神戸グループと先達 星が森から霊峰を望む 横峰寺本堂 香園寺奥の院

11月15~16日

伊予第8回「星の降る浜から今治へ」

前回のゴール、菊間町の遍照院から54番札所延命寺までの14.1㎞が一日目の行程でした。13時30分、準備運動を済ませてスタートしました。国道196号線を東へ30分ほど歩くと海岸に太陽石油の大きな基地が見えてきました。さらに1時間近く歩くとタオルと造船の町・大西町に入りました。さらに30分、造船所の見える星の浦公園で最初の休憩をしました。スタートから8.7㎞を2時間かけて歩きました。

スタートから10㎞ほど歩いたところに古い町並みがあり、古い道標が立っていました。道路が舗装されるたびに道が高くなり、道標が沈んでいました。その横に真新しい道標が立てられ、延命寺まであと4.1㎞だとわかりました。16時20分頃今治市に入り、さらに30分歩くと延命寺の山門が見えてきました。スタートが30分ほど遅れたのですが、かなり速く歩いた上に、休憩時間も短かったのでほぼ予定どおり到着しました。元今治城城門が移築されたという山門をくぐり、お参りをしていると、どんどん暗くなってきました。バスで宿舎に着く頃にはすっかり日が暮れていました。

今回の宿舎は遠くからでもよく見える23階建ての今治国際ホテルでした。1~2階は浴衣では歩けないという今治では超豪華なホテルらしく、黒い背広のビジネスマンや外国語を話す観光客ばかりで、お遍路姿の私達は違和感を感じました。なぜこの様な贅沢なホテルにお遍路で泊まるのか少し理解できませんでした。

風呂を済ませて再び服に着替え、レストランで夕食をとりました。鯛のあら炊きでビールを楽しみました。夜は10階の部屋から夜景を楽しみながら眠りました。ツインの部屋に3人だったので、私はソファーでしつらえられた簡易ベットで寝ました。そのせいか、翌朝は腰が痛く、歩くほどに腰の痛みに悩まされました。

2日目は6時に起きて風呂で顔を洗い、荷物をまとめて6時45分から朝食のバイキングをいただきました。7時40分にバスに乗車、延命寺境内で準備運動をした後、墓地を通って次の札所・55番南光坊へ向かいました。途中大きな墓地公園を抜けていくと、眼下に昨夜泊まったホテルが霞の中にそびえ立っていました。街中を1時間ほど歩いたところに南光坊がありました。大三島の大山祗神社の別宮の坊であったことから、このお寺は札所の中で唯一「坊」がつくのだそうです。山門の立派さには圧倒されました。

さらに街中をもと来た方向に進み、40分あまり歩くと56番泰山寺が見えてきました。鉄筋の建物が側に立っており、なんだか有難みが感じられませんでした。お寺は新しく石組みがなされ、その上の境内に立つと本堂と太子堂は木造のままでホッとしました。仁王がすでに一対準備されていましたが、山門はこれから建造されるそうです。お寺の前の店で甘酒のお接待を受け、10時40分に57番福栄寺へ向かいました。

腰の痛さと、朝から曇り空で気温が上がらず汗をかかないことから水筒はバスに置くことにしました。11時30分に福栄寺に到着しました。お寺を囲む木々はきれいに色づいていました。ここからはいよいよ山登りです。朝出かけるときはずいぶん冷え込んでいたので、ウィンドブレーカーを羽織っていましたが、歩き始めると直ぐに身体が温まり、前日同様半袖シャツに白衣という真夏と同じ薄着で歩きました。黄色く色づいたミカン畑を過ぎ、急な坂道を15分ほど登るとすっかり汗をかき、たどり着いた58番仙遊寺の山門の側もきれいな紅葉でした。そこから本堂まで長く急な階段を上ります。やっとの思いで本堂に到着しました。水分が欲しくても水筒を持っていなかったので我慢しました。

お参りの後、宿坊の食堂で精進料理の昼食をいただきました。朝食が早くて空腹だったせいか普段お代わりなどしたことがないのに、美味しい玄米のお赤飯をお代わりしました。食後、宿坊の2階で開かれている彫像と書の展覧会を鑑賞しました。

バスで苦労せずにやってきたお遍路の団体を横目で見ながら、13時40分仙遊寺を出発しました。今度は下りの階段、山門から五郎坂の急な階段をさらに下ること2㎞、山を下り終えるのに55分かかりました。その後4㎞歩き、この日のゴール59番国分寺に15時20分到着しました。階段の上の大きな桜は紅葉した葉を散らし始めていました。広々した境内でお参りをした後、バスに乗り込み、持ち寄ったお菓子を分け合って食べました。水分が不足していたため500mlのペットボトルを直ぐに飲み干してしまいました。高速を走るうち、疲れですっかり寝込んでしまい、吉野川オアシス到着の知らせで目を覚ます始末でした。1日目は25000歩あまり、2日目は31000歩あまり歩きました。山登りがあったせいか、今回は足の筋肉の痛みが残りました。

太陽石油の基地 造船の町大西町 旧街道に建つ新旧の標識

城門だった延命寺山門 本堂前の店 ホテルで仲間と夕食

かすんで見えるホテル 立派な南光坊山門 新しく整備された泰山寺 太山寺参道の店でお接待

紅葉に染まる福栄寺 すっかり色づいたミカン畑 山の上からもホテルが見える 山の上の仙遊寺山門

仙遊寺宿坊の彫像と書の展覧会 国分寺の桜 国分寺本堂

10月18日~19日

伊予第7回「瀬戸の海辺を歩く」

今回はバスの延着もなく、ほぼ時間どおりの出発でした。淡路サービスエリアで京都から来たバスと合流しました。駐車場には今までに見たことのない大きなキャンピングカーが止まっていて、中も見せてもらいました。

前回お遍路の途中で昼食をとった鷹ノ子温泉に丁度お昼に到着しました。9月は非常に暑く、ここでうちわをもらって扇ぎながら歩いたのに、1ヶ月後のこの日の気温は12~3度も低くなっていました。しかし、歩くと暑くなると考え、昼食の後は前回と同じく半袖シャツの上に白衣を着て歩きました。

1時20分頃、前回お参りした石手寺をスタートし、道後温泉の側を通りました。裏側を通るのは初めてでしたが、そこに皇室専用浴場の御成門がありました。2階の窓辺にはなまめかしい浴衣姿の女性がいて、みんな立ち止まって見上げていました。私など写真を撮ってしまいました。商店街を抜けて、山沿いに松山大学のグラウンドを見ながら一路西に向かって歩きました。あまり広くない街中を歩くので、地元の人や車に迷惑をかけないよう気をつけながら歩きました。それでも神戸、大阪、京都のお遍路が合同で歩くので50人近くなります。信号も一回で渡りきれず、後続を待つことが何度もありました。

5㎞あまり歩いたところで1回目の休憩をしました。それまで先頭グループ30人ほどの集団の中で歩いていたのですが、気ぜわしく、写真も落ち着いて撮れないので、思い切って後方を歩くことにしました。大阪から来られている方で、添乗員とゆっくり歩く方がおられたので、写真を落ち着いて撮り、その方が追いついてこられると歩を早めて間隔をとり、また写真を撮るというように、マイペースで歩くことが出来、景色も見る余裕がありました。

このように休憩をとったり、ゆっくりしたペースだったので、52番札所太山寺の一の門へ着くのに2時間半あまりかかりました。そこからさらに15分ほど歩き、本堂へ着いたのは16時10分でした。11㎞あまりの行程を3時間ほどかけたことになります。お参りをしようとして、ライターのないことに気づきました。おまけに数珠も見つかりません。折角用意していた線香やろうそくはそのままにして、お賽銭だけ入れてお経を唱えました。20分あまりお参りした後、2.5㎞ほど先の53番札所円明寺へ向かいました。予定より10分遅れの17時20分に本堂につきました。お参りを済ませると少し暗くなってきました。山門の側にキリシタン灯籠がありました。言われなければわからないようなもので、ここでも隠れキリシタンがお参りしていたのでしょう。

この日の歩き遍路はここまでで、宿舎のホテル奥道後までバスで向かいましたが、退社時間と重なり、1時間ほどかかりました。離れた場所にあるジャングル温泉に浸かり、バイキングの食事場所に向かったのですが、温泉の出口を間違えたらしくホテルの中で迷ってしまいました。

翌朝、もう一度温泉に入って身支度をし、7時10分にホテルを出発しました。朝はそれほど渋滞もなくバスは順調に走りました。昨日の円明寺の駐車場で準備運動をし、8時から歩き始めました。しばらく歩くと海辺に出ました。40分ほど歩いたところに呉行きのフェリー乗り場がありました。そこでトイレ休憩をした後、北条の街中を歩きました。このあたりのマンホールの蓋には子規の歌や絵が描かれていて、その種類もいくつかあり、川沿いの蓮福寺なども美しく写真に撮っていても楽しめました。街中を通り過ぎ、国道196号線に出ると、海沿いのきれいな景色が続きます。このあたりは「花へんろ」の作家早坂暁の故郷で、花へんろの町として売り出しています。

円明寺から13㎞ほど歩いたところで、道の駅「風早の里」手前1㎞くらいを右折して、ミカン畑の側の坂道を登っていくと花へんろ1番札所「鎌大師」がありました。そこでお参りをした後、昼食の弁当をいただきました。朝から曇っていて、神戸は朝から土砂降りだという情報が入っていたので、心配していましたが、何とか弁当が済むまで雨は降りませんでした。

鎌大師を出発しようとしたところで雨が降り出しました。雨具を身につけ峠道を登りました。峠を越えて今治市に入った頃には雨はやみました。雨具を着て峠を登ったので汗をかきましたが、雨具を脱ぐと気持ちよく歩くことが出来ました。再び国道196号線に出て浅海を過ぎると砥が山トンネルがあり、その先にはお祭りののぼりが立っていました。さらに歩くと菊間瓦の産地がありました。道沿いに瓦工場やその屋敷が並んでいて、工場の前や庭先に鬼瓦などが美しく飾ってありました。

瓦工場を過ぎるとゴールの遍照院がありました。山門の仁王の代わりに鬼瓦が置かれていました。お参りをしてからバスに乗り込み、帰路につきました。

淡路サービスエリアで 道後温泉 御成門 2階の女性

太山寺一の門 同 二の門 同 山門 同 本堂

円明寺 キリシタン灯籠(左) 呉行きフェリー乗り場 海岸線に沿って

蓮福寺 花へんろの町標識 いよかん畑

鎌大師 砥鹿山トンネル 壁に書かれたお祭りの図 瓦屋の庭

瓦で飾られた壁面と作品 遍照院の山門 遍照院

9月20日~21日

伊予第6回 「三坂峠を越えて松山市内へ」

6月にもらった7月の予定では、三坂峠を下って46番札所浄瑠璃寺まで歩いているはずでした。ところが7月の暑さで、大阪のグループの人がギブアップ寸前だったこともあって、峠の1㎞手前で終了していました。

朝、8時三ノ宮スタートの予定が、阪神高速の渋滞で30分遅れました。大阪の三和交通のバスがチャーターされていたのですが、旅行会社のミスらしく、十分な契約ができていないというトラブルもあって、添乗員が一緒に歩くことができないという、今までにない歩き遍路になりました。

松山市内で昼食を済ませ、30分以上遅れの14時過ぎに久万高原スキー場入り口を出発しました。国道を1㎞の上り坂の後、標高720メートルの三坂峠から一気に700メートルほど山道を下りました。前半は急な山道で、幸い雨がしばらく降っていなかったので、石の苔が乾いており滑ることなく順調に下ることができました。途中からは簡易舗装になり、峠の上から50分あまり下ったところで舗装された県道の出ました。日中は35度と暑くても自然は几帳面で、彼岸の入りという日に彼岸花がきれいに咲いていました。峠の途中で1度、県道に出てから窪野公園でトイレ休憩をしたこともあって、浄瑠璃寺に到着したのは16時30分を回っていました。

浄瑠璃寺の太子堂にはだっこ大師があり、参拝者は代わる代わるだっこして御利益があるように祈っていました。お参りを済ませると17時を過ぎており、次の八坂寺のお参りは明日にして、お寺の前まで歩いてこの日の日程を終えました。夜はバスで道後温泉のホテルへ行き1泊しました。

翌21日は6時30分に朝食、7時10分にバスで47番八坂寺へ向かいました。道路が込んでいて、八坂寺に着いたのは8時をまわっていました。お参りを済ませた後、実りの秋のたんぼ道を抜けて、お遍路発祥の地、番外・文殊院に寄り、お参りをしました。そこから3.5㎞ほどの西林寺まで街中を歩きました。朝から曇っていましたがとても蒸し暑く、晴れてくると暑さがますます厳しくなってきました。48番西林寺でお参りした後、1時間ほど歩いて11時頃に昼食場所・鷹ノ子温泉に着きました。昼食を済ませて直ぐのところにある49番浄土寺にお参りしました。丁度12時頃で、このあたりは市街地で気温は30度を軽く超えていました。もう水分補給以外に熱中症を防ぐことはできない状態、風がないので昼食場所でもらったうちわで扇ぎながら歩きました。その後は1.7㎞歩くと50番繁多寺、さらに3㎞ほど歩いて、最期の51番石手寺に到着したのは13時40分くらいでした。石手寺でこの日10度目のお経を上げたときには、疲れもピークで、何度もお経を間違えました。そして最期のお参り太子堂では建物の中だったので、蒸し風呂の中のようで、左手に数珠とお経の本を、右手はうちわで扇ぎながらという何とも哀れなお参りになってしまいました。

お参りを済ませ、神戸グループで記念撮影をした後、道後温泉に向かいました。全身汗でずぶぬれだったのですが、ホテルでもらった石けんで頭から足先まできれいに洗い、ズボン以外はすべて着替えたのですっきりしました。風呂上がりに、グループの人たちで喫茶店に入り、かき氷を食べながら時間まで休憩しました。16時に道後温泉を出発して、淡路サービスエリアに着いたのは20時、さらに三ノ宮まで帰ってきたのは20時45分でした。大阪や京都のグループはさらに遅くなったことでしょう。真夏の気温の歩き遍路は本当に厳しい2日間でした。

出発地点 三坂峠遍路道入り口 彼岸花の咲く遍路道 網掛け石 46番浄瑠璃寺

だっこ大師 47番八坂寺 稔りの秋の遍路道 遍路発祥地

48番西林寺 49番浄土寺 50番繁多寺 51番石手寺山門 石手寺境内参道

神戸歩き遍路グループ 道後温泉 レインボーの明石海峡大橋

7月は不参加

予定では7月19~20日に45番岩屋寺、46番浄瑠璃寺を参拝することになっていました。体調からいえば無理をすれば行けなくもないとも思ったのですが、2日目が国道の峠を登った後、長い峠の下り坂を合計26.5㎞あるくことになっていたので、大事をとって休むことにしました。というのは、一昨年の7月、やはり12番焼山寺から13番大日寺へ向けて、少し峠を登った後長い下り坂で、蒸し暑さもあって参ってしまったことがあり、体調の悪いときに無理をして、みんなに迷惑をかけてはいけないと思ったからです。特に下り坂はバス道から離れるので、体調をくずしたときに打つ手がないからです。

それにしても気管支炎でこんなに体力が落ち込むとは思いませんでした。これから9月中旬に向けてまた歩く機会を多くして、体力を付けていきたいと思います。

平成19年6月21~22日

伊予第4回「鴇田(ひわた)峠を越え久万高原へ」

今回からは大阪1期、京都1期と一緒に歩くことになりました。そのために曜日変更があり、第3木~金曜日になりました。日曜日でなくなったことで都合がつかなくなった人もあり、神戸3期からは8名の参加でした。それでも大阪の19人と一緒だったので、大型バスになり、午前8時に三宮を出発しました。淡路サービスエリアで京都から来た14名の小型バスと一緒になり、添乗員や先達を合わせて総勢44人と今までにない大勢の団体になってしまいました。このことが、トイレ休憩で時間がかかったり、歩くペースの差が大きくなり、効率の悪い歩き遍路になってしまいました。

内子の道の駅で昼食を済ませ、前回のゴール地点、内子町大瀬中学校前を13時45分に歩き遍路に出発しました。20分程歩くと「曽我十郎首塚登山口」という看板がありました。小田川にかかる鬼の手橋を渡り、四国巡拝者千人宿跡の太子堂を過ぎ、1時間あまりで小田町内に入りました。気温が高く、ずっとだらだらの上り坂のため汗はふきだし、半袖のシャツの上に白衣を着ていると、すっかり汗まみれになりました。おまけにバスの強い冷房の中で居眠りをしたせいか、咳が出て、顔がほてり出しました。15時頃、突合交差点近くのトイレで休憩しました。トイレは一つしかなく、女性が多いので、休憩時間がとても長くなりました。このまま380号線を歩くと、次の44番大宝寺まで28㎞もあります。そのためここからは砥部方面へ向かう国道379号線を進み、鴇田峠のコースを歩きます。上田渡バス停前の太子堂で再びトイレ休憩をしました。ここは男女各1つずつトイレがあり、前回よりは多少早くすんだものの出発できたのは16時40分をまわっていました。そばのびわの大木には実が鈴なりになっていました。そういえば、、道の駅でたくさんびわが入った袋が100円で売っていました。さらに歩くこと15分あまりで1日目のゴール地点、落合トンネルを出たところにある砥部町総津落合交差点に到着しました。ここからは大宝寺まで16.6㎞という標識が立っていました。2日目の峠越えの距離です。

夜中にのどがイガイガして何度も咳が出て、十分寝た感じがありませんでした。それでも夜10時過ぎから朝5時過ぎまでふとんでおとなしくしていました。

2日目は朝宿舎を7時10分にバスで出発しました。この日は朝から気温が高いうえ雨模様で、カッパを着ると汗まみれになるので、半袖のシャツ1枚で、その代わり、下はジャージのうえから防水ズボンをはき、足の裾にカバーを着けて出かけました。途中上田渡の太子堂でトイレ休憩をしたため、出発地点には大幅に遅れて到着しました。8時45分にやっとスタート、ここからはなぜか内子町という表示が再び出ていました。道を改良する申請のために、お遍路が歩いている姿を役場の人が写真におさめていました。この辺りは栗の花が満開で、栗が植えられた一帯を美しく染めていました。3.6㎞先の三嶋神社には9時20分に到着しました。まだそれほど時間が経っていなかったのですが、これから先峠越えをするまでトイレがないというアナウンスに、先ほど太子堂ですませたはずの女性がトイレの前に長い行列を作り、再び長い休憩時間になってしまいました。25分程のトイレ休憩をすませて県道を歩き続け、11時頃に峠の入り口にたどり着きました。そこから急な山道をヒイヒイ言いながら20分あまり登ると、再び自動車道に出ました。下坂場峠という表示があり、標高570メートルでした。そこで遅れた人達を待つ間、一息入れました。ここからは久万高原町で、しばらく舗装道路を下りました。そして葛城神社を過ぎ、由良野地区から、鴇田峠まで2.3㎞は本格的な山道の急な上り坂になりました。途中死んだ蛇をカニが一生懸命引っ張ろうとしていました。 はじめは先頭集団について何とか登ろうとしましたが、すぐに息が上がってしまいました。そのころには雨も本格的に降り出し、足下もすべります。カッパの中は汗と雨水で濡れてきました。おまけに靴の中まで湿ってきた感じです。道の脇によけて、第1集団の残りと第2集団をやり過ごし、第2集団の後を何とか取り残されないように登りました。脇によけている間に少し休んだお陰で第2集団の一番後を離れずに登ることができました。頂上のすぐ下にトイレがあり、早く到着した人から使ったのでそれほど混雑しませんでした。ここで私も行きましたが、すっかり水分が汗に出てしまったためか、ほとんど出ませんでした。このころには500mlのスポーツ飲料は飲み干していて、宿舎でもらった水を飲んでいました。最後の人が登ってくるまでにずいぶん時間があり、休憩所の屋根の下で雨を避けながら十分休憩をとることができました。

下り坂は登りよりも地面が濡れていて、よく滑りました。途中、岩場で、20センチ以上もある青色のミミズが岩場で滑り落ちているのを見て、、一瞬気をとられたときに、自分もまた滑って転びそうになりました。杖で何とか身体を支えようとしているときに、後ろを歩いていた女性がカッパの襟をつかんで引っ張り上げてくれました。危うく転ばずにすみ、以後はいっそう慎重に下りました。

予定では食事を済ませてから44番大宝寺をお参りすることになっていましたが、みんな衣服や身体が濡れているので、先にお参りすることになりました。バスに白衣などお参りの道具をおいていたので、濡れた服のうえから白衣を着込みました。雨もほとんどやんでいたので、カッパをバスにおいてお参りに行きました。山門には大きなわらじ、境内には黄色と緑の雨に溶け出したような色の11面観音が建てられていました。拝んでいるうちに再び本格的に雨が降り出しました。お参りの後急いで駐車場に戻りましたが、菅笠をかぶっていたお陰で、それほど濡れた感じはありませんでした。

食堂へバスで移動し、食事の隣の部屋で着替えさせてもらいました。汗でネタネタした感じは残りましたが、下着もすべて新しいものに着替えたので、すっきりすることができました。梅雨のお遍路で、1日は雨に降られてもいたしかたないでしょう。帰りのバスではみんな早々に熟睡してしまいました。

曽我十郎首塚表示 鬼の手橋 千人宿跡太子堂 鈴なりの実を付けたびわの大木

栗の木の花 三嶋神社 峠の登り口

由良野地区の峠登り口標識 蛇を引っ張るカニ 鴇田峠頂上の表示 大宝寺

山門 本堂への階段 太子堂脇の11面観音

平成19年5月13~14日

伊予第3回「宇和の山里を通り」

昨夜からの雨もあがり、さわやかな一日になりました。前回お参りした43番明石寺の駐車場前でおにぎりとうどんの昼食を済ませました。午後からは晴れて気温が上がると言うことだったので、半袖のポロシャツの上に白衣を着て出発しました。いきなりの山登りで、息が上がりましたが、気持ちのよい杉林の道でたいした峠でなくて何とか無事越えることが出来ました。

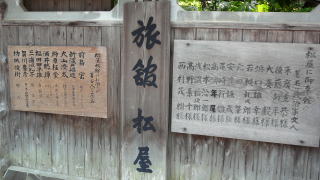

山を下ると宇和聾学校がありました。このような山の裾にと思いましたが、聾学校の角を曲がるとなんと美しいまち並みでした。宇和町中町の古いまち並みにある「旅館松屋」に宿泊した著名人が紹介されており、新渡戸稲造、賀川豊彦、後藤新平、犬養毅、浜口幸雄、尾崎行雄、浅沼稲次郎などの名前が見られます。

そこを過ぎると農村地帯をひたすら歩きます。途中ベンガラで着色された家の集落がありました。岡山県の吹屋ふるさと村を思い出しました。さらに行くと、田んぼの畦が石で積み上げて作られた珍しい景色も見られました。

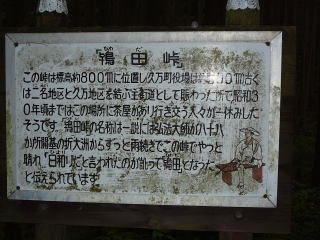

前方に山が迫ってくると鳥坂峠の登り口で、鳥坂番所跡がありました。江戸時代までは、大洲藩が通行人を厳しく取り締まっていましたが、お遍路には比較的ゆるやかだったようです。鳥坂峠も杉が植林された大きな峠で、杖をたよりに必死で登りました。頂上を過ぎたあたりに、大日社があり、梵字の書かれた円形の石がまつられていました。太陽と月が最も尊い神と信じられていた頃からあるおやしろのようです。

峠を越えると大洲市で、下り坂に何万本もあると思える程たくさんの椎茸の原木が延々と杉林の道の片側に保管されていました。

再び国道56号線のオレンジロードに出て坂を下っていくと、「おはなはん通り」につきました。NHK朝ドラ「おはなはん」が生まれたところで、休憩所にはおはなはんの懐かしい写真がたくさん飾られていました。大洲の中心地にある肱川橋を渡る頃には夕方6時近くになっていました。橋の上から大洲城がシルエットで美しく見えました。反対側を見ると鵜飼いに使う船がたくさん係留されていました

さらにしばらく歩き、6時半頃宿舎に入りました。神戸3期10人で歩くのは今回が最後なので、ビールを飲みながらの夕食でも話が弾みましたが、さらにロビーで10時ごろまでにぎやかに過ごしました。次回からは大阪1期と京都1期の皆さんと合流して、50人程で歩くことになるそうです。女性が多いということで、トイレなども時間がかかるだろうし、今のようにひとかたまりの健脚チームとはいかないでしょう。朝も1時間遅い出発なので、歩く距離も短くなるのが少々残念に思います。しかし大阪のおばちゃん達や京都の「どすえ」おばちゃん達とどのような出会いになるか、少々楽しみだというのが話題の中心でした。

翌朝は7時半に宿舎を出発しました。ちょうど児童生徒の登校時間だったこともあり、お互いに元気よく挨拶しながらのお遍路でした。国道を中心に内子方面へ向かってだらだら坂を登っていきます。40分程歩いたところに別格8番十夜ヶ橋永徳寺がありました。ここは弘法大師が四国を巡錫中、このあたりで日が暮れ寒さと空腹の中、小川の橋の下で野宿をしたと伝えられています。その時に詠まれた歌が「行きなやむ 浮世の人を渡さずば 一夜を十夜の橋と思ほゆ」で、十夜ヶ橋といわれるようになりました。橋の下には弘法大師の寝姿やふとんを掛けられた弘法大師がまつられています。お遍路が橋の上では杖をつかないという風習はこの話から始まったと伝えられています。

さらに国道を進み、ときどき国道を離れて脇道にはいると、鶯のきれいな声を聞くことができます。2時間程歩いて内子運動公園に着き、内子の古い町並みに入りました。はじめに内子座に寄りました。大正6年に立てられた歌舞伎座で、後に改修されていますが、立派な建物です。法被を着て舞台で写真を撮ってもらいました。

お昼は料理屋で郷土料理をいただきました。その後しばらく内子の町を自由散策する時間をいただきました。私はひとりで「商いと暮らし博物館」や木蝋資料館「上芳我邸」、日本一といわれる涅槃像がまつられた高昌寺を訪れました。涅槃像を拝んでいると、声をかけられ、お接待のおせんべいをいただきました。その後、まち並み保存地区から離れたところで腰の曲がった90歳を超えていると思われる老婆が売っているサヤ付の空豆をお土産に買いました。たくさん入って一袋100円といわれるので二つも買いました。その後道の駅ではやや少ない袋が150円だったので、得をした感じになりました。

13時30分から国道56号線を離れ、国道379号線を小田川に沿って歩きました。9㎞程歩いてこの日の予定を終えました。

1日目が36,000歩あまり、2日目が34,000歩あまり、2日間で42㎞程歩きました。来月は今までのような健脚というわけにはいかず、しかも大きな峠越えがあるので、2日間で26㎞弱とはかどらないお遍路になるそうです。

いきなりの峠道 宇和町中町の古いまち並み 著名人が泊まったといわれる旅館

ベンガラの家 石で積み上げられた田んぼの畦 大日社の本尊

椎茸の原木 おはなはん通り 休憩所に飾られたおはなはん 大洲城

十夜ヶ橋永徳寺にて 橋の下の弘法大師の寝姿 ふとんを掛けられた弘法大師

内子座 内子座の内部

内子町の古い町並み 15メートルの日本一の涅槃像

平成19年4月8~9日

伊予第2回「宇和島を抜けて」

快晴と予報されていた天候でしたが、朝出かけるときは地面が濡れていて、まだ空には雲がかかっていました。しかし霧が出ていたので、晴に向かうと信じ、雨具は持ちませんでした。

小型バスは後半分がサロンカーで、横を向いて座ると酔うので、一番後の座席に座りました。窓全体が大きなガラスなのでとても眺めがよい座席でした。明石海峡大橋を渡るときは霧でほとんど視界がありませんでした。淡路に渡るとすっかり眠ってしまい、淡路南サービスエリアで休憩だと起こされました。それから再び眠り、吉野川サービスエリアで再び起こされました。ここまで眠るとさすがに目が覚め、車窓の美しいさくらを見ながらのドライブになりました。

どんぶり館で昼食を済ませ、13時に宇和島市津島役場前に到着、トイレ・準備体操をすませて13時15分に出発、さくらが満開で暑くも寒くもなくとてもよい季候でした。国道の上り坂を30分あまり歩くと松尾トンネルにさしかかりました。1700メートルあるのですが、車の通行量が多く換気状態の悪いトンネルなので、準備していたマスクを着けて歩きました。かなりのスピードで歩くので、、マスクをしていると息苦しさを感じました。山越えで遍路道があるそうですが、ずいぶん距離も長く時間もかかるので、今回はトンネルを使用しました。トンネル内の黒い壁に水漏れでいろいろな模様のシミが浮き出ており、まるで前衛画家が描いているようでした。

トンネルを抜け、スタートから6㎞程行った祝森にある「島原蒲鉾」という店でトイレを借り、15分程休憩をとりました。仲間が買った「じゃこ天」をいただきました。色の黒い天ぷら蒲鉾です。

そこから再び5㎞程歩き、薬師谷口の果物屋さんの近くで休憩をとりました。果物屋さんには文旦が売っていたので、今回も買って自宅に送りました。今回は前回よりやや大きめでしたが、時期の終わりということもあって1980円で29個入っていました。1月の出だしに比べるととても安く手に入りました。

さらに5㎞程歩き、宇和島の町にはいると、お城が見えてきました。お城のまわりを回る形で歩くと、とてもきれいな商店街に着きました。アーケードは新しく、路面はきれいなタイル張りで、マンホールも闘牛や牛鬼の模様がカラフルに描かれていました。この商店街からはお城が間近に見えました。商店街を抜けると16時20分にこの日の宿に着きました。

時間が予定より40分も早くついたので、別格6番龍光院へお参りに行きました。さくらが見事に咲いており、本堂からはお城がとてもきれいに見えたのですが、NTTの大きなアンテナが手前にあって邪魔をしているのが残念でした。

宿では例によって風呂に入ってビールで乾杯し、郷土料理に舌鼓を打って、早々に眠りました。

夜は早く寝たたため夜中の3時に目が覚めました。それから5時過ぎまで寝床でまどろんでいました。昨日の開票結果などをテレビで見た後、身支度をして6時40分朝食、7時20分には荷物をバスに積み込み、準備運動を済ませ、予定の7時30分までに歩き始めました。歩き始めてわかったのですが、JR宇和島駅のすぐそばのホテルに泊まっていたのです。ちょうど登校時間で子供達と挨拶を交わしながら歩きました。

30分程歩いたところで国道を離れ、県道を三間方面へと歩きました。県道はJR務田駅まで25分程ずっとだだら坂の登り道で、かなり疲れましたが、途中さくらなどきれいな花々やウグイスの声に癒されました。務田駅で10分程トイレ休憩をしてそこから別の県道を1.4㎞先の龍光寺へ向かいました。

ホテルから9.4㎞、41番龍光寺に9時45分頃到着しました。早速お参りをして一服し、10時15分に、今度は杉林の山道を仏木寺に向かって歩きました。再び県道に出ると、今度はさくら吹雪の中を歩きました。このあたりには白いタンポポの花が多く見られました。木造のきれいな成妙保育所があり、門のそばにいた園児に手を振るとそっと手を振ってこたえてくれました。しばらく行くと歩道と車道の間に花壇があり、チューリップが見事に花を咲かせていました。立て札を見ると、成妙小学校から三間高校まで、地元小・中・高校生が植えた花壇で、標識の裏には地元高校の機械科の生徒が標識をつくったと書いてありました。その花壇は約1㎞のわたり、仏木寺まで延々と続いていました。仏木寺には88ヶ寺唯一茅葺きの鐘楼がありました。11時前から約20分間仏木寺でお参りをした後、バスで昼食場所「道の駅・三間」へ行き、バイキングの昼食をいただきました。山菜料理が中心で、山菜御飯やタケノコの煮物、木の芽あえなどとても美味しい料理で、ついお代わりをしてしまいました。

今回のお遍路からウエストポーチを大きめのものにしたのと、汗をかくからと昨日バスを降りるときからコルセットをはずしていたため、腰に負担がかかったらしく、午前中歩いているときから腰に痛みを感じていました。そこで、午後はコルセットをして歩きました。するととても楽に歩くことが出来ました。昼食後、いったん仏木寺に戻ってみんなで写真を撮った後、12時20分に再び歩き始めました。歯長峠越えの山道3.2㎞はかなり急な登り坂でした。歯長峠の頂上までは行かずに、途中で県道のトンネルを歩きました。西予市に入ってそこからまた急な山道を下りました。ここで添乗員が足を痛めてしまい、みんな気遣いましたが、先達は添乗員を甘やかすことなく、最後まで歩かせていました。添乗員は今回初めてこのグループを担当した若い女性で、私は昨年別のグループに参加したときに添乗していたので顔見知りでしたが、根っからのネアカな性格が幸いし最後まで弱音を吐かずに明るく振る舞っていました。峠を下ったところに元中学校の記念碑が建っており、入り口に真っ白な薬が撒かれていました。今は養鶏場になっており鳥インフルエンザを予防するためのものでした。

皆田小学校まで2時間弱、7㎞の山越えをほとんど休憩なしに歩きました。小学校は始業式だったためか子供の姿は見えませんでしたが、校門そばには職員の車が止まっていました。お遍路のために運動場にあるトイレが開放されていて、お借りした後しばらく桜の花の下で休憩しました。そこから再び4㎞程歩いてこの日のゴール43番明石寺に15時15分到着し、22.7㎞の行程を歩き終えました。お参りの前に休憩し、ソフトクリームで疲れを癒しました。そこで歯長峠を下ったところにある養鶏場の元中学校に教諭として勤務していたという老人に、このお寺は古くから石州瓦で葺かれ、雪対策がなされたものだという話を聞きました。なるほど境内にある建物は全て赤い瓦で葺かれていました。

お参りを済ませ、みんなで記念撮影をして16時に明石寺を出発しました。帰路はみんなすっかり疲れて眠っていたので、休憩は吉野川サービスエリアだけで、20時20分頃に神戸駅まで戻ってきました。

今まで腕に着ける万歩計をしていましたが、いつも仲間の歩数より少なく、正確さを欠いたので、この度はウエストポーチに入れておくだけで、どの方向にも反応する万歩計を買って持っていきました。その結果、1日目は23,484歩、2日目は38,415歩でした。家を出て家に帰り着くまで6万歩以上歩いたことになります。

マスクが必要な松尾トンネル 宇和島の商店街 商店街から見た宇和島城

商店街のマンホール2種 別格6番龍光院

花盛りの龍光院境内 龍光院本堂 夕食の郷土料理「鯛丼」

JR宇和島駅 県道沿いの桜 41番龍光寺

白い花のタンポポ 小中高校生による花壇 仏木寺の茅葺きの鐘楼

仏木寺本堂 仲間で記念撮影 長歯峠の長歯トンネル

皆田小学校校庭の桜 明石寺山門 明石寺本堂

平成19年3月11日~12日

伊予第1回「宇和の海沿いを廻る」

前夜から降っていた雨もあがり、寒気が再び入り込んできました。愛媛県最南端の愛南町一本松支所前を2時に出発、川の土手は向かい風で前傾姿勢で歩くほど強い風が吹いており、体感温度もかなり低くセーターの上から白衣を着て歩きました。途中山道もあり、1時間あまり歩いて一服茶屋でお茶をいただきました。畳屋さんであり、清掃会社などもしておられる人が個人で遍路のための休憩小屋をつくっておられるのです。そこからしばらく歩くと、闘牛を育てておられる所がありました。ポスターを見ると4月1日正午から宇和島市営闘牛場で大会が開かれるそうです。闘牛だけあって驚く程大きな牛でした。

4時17分、40番札所観自在寺に到着しました。手が冷たくて、ついつい線香を折ってしまうなど、夕暮れになって気温も下がってきていました。参拝をすませて20分程で宿泊所、ホテルサンパールに到着し、この日の約10㎞の行程を終えました。風呂で温まり、いつものようにビールで夕食を楽しみました。昨夜二月堂のお水取りを見学し、家に帰ったのが遅かったため12時半に床につき、今朝は5時起きだったため眠く、食後「風林火山」を床の中で見ていたのですが、すぐに眠ってしまっていました。そして未明の3時までぐっすり眠っていました。

5時過ぎに起きて身支度をし、6時30分から朝食、7時10分から準備運動をして出発しました。相変わらず向かい風の強い海沿いの道でしたが、1㎞12分30秒のペースで牡蠣の養殖場、室手海岸の美しい景色を見ながら、最初の休憩所、「内海DE・あい・21」までの8.9㎞を一気に歩きました。ここで、トイレを借り、町の体験行事「歩き遍路」の写真展を見ました。ここの施設の入り口に人魚のレリーフがありましたが、このあたりは人魚がマスコットなのか、至る所に人魚が描かれていました。9時35分に出発、峠にさしかかると、歩行者と自転車専用の「内海ふれあいトンネル」がありました。車が通らないため、開通して14年以上も経っているのに、中は真っ白でタイルの壁画もあり、915メートルを気持ち良く通り抜けました。以前に千メートルあまりのトンネルを抜けるとき、ハンカチで鼻や口を覆って歩きましたが、そのことを思えば本当に有り難いトンネルでした。

1時間弱で須の川公園に着きました。しばらく休憩をとりました。ここのコンビニには「まもるくんポスト」がありました。兵庫県でいえば「子ども119番」にあたるもので、かわいいマスコットが描かれていました。コンビニでお接待のミカンをいただきました。10時半過ぎに出発すると、すぐに鳥越隧道にさしかかりました。ここを抜けると宇和島市の旧津島町に入りました。

峠を下ると真珠を養殖している柿之浦の旧道に入りました。村の出入り口に大きな藁草履が飾ってありました。海岸には真珠養殖の筏がいくつもありました。嵐というところを過ぎて峠道にさしかかったとき、いままでの向かい風から追い風に変わりました。須の川公園から1時間15分歩くと、再び歩行者・自転車専用トンネル、「風の通り道」がありました。ここは380メートルでしたが、名前の通りすごい向かい風が吹き抜けていました。トンネルを通り抜けると嵐坂ポケットパークがあり、バスが待っていました。バスで須の川公園近くまで戻り、「ゆらり内海」というお風呂のあるふれあいセンターで昼食をとりました。空腹のせいもありましたが、新鮮なお刺身は最高の味でした。畳の部屋だったのでしばらくごろりと寝転がり、50分の昼食休憩を終えて、バスに乗り込み、嵐坂ポケットパークまで戻り再び歩きました。休憩できたお陰で疲れもすっかりとれ、残り4㎞ほどは気持ち良く歩くことが出来ました。1時間ほどで目的地津島大橋にさしかかりました。橋を渡ってバスの営業所でトイレを借り、この日の行程24.6㎞を歩き終え、2時30分に津島支所前からバスに乗り帰路につきました。遍路仲間がお互いに食べ物を持ち寄っており、お菓子をたくさんいただきました。途中、石鎚パーキングエリアで休憩をとっていると、石鎚山など、いくつかの山に積雪が見られました。1800メートル級の山があるにせよ、この時期に四国で雪山を見るとは思いませんでした。おやつを食べ、飲み物を飲んで満腹になった上、疲れていたこともあって、高速道路のトイレ休憩以外は淡路南サービスエリアまでほとんど眠っていました。

一本松支所 遍路休憩所「いっぷく堂」 闘牛の飼育と闘牛大会のポスター

40番札所観自在寺門前・山門・本堂・境内

今回の遍路道 柿の養殖地・室手海岸 人魚のレリーフ 内海ふれあいトンネル

トンネル内 まもるくん 柿之浦地区の出入り口の大わらじと真珠養殖場

鳥越トンネル 風の通り道トンネル ゴール付近の津島大橋 雪をかぶった石鎚山