頑張る歩き遍路「阿波一国の遍路日記」

平成20年5月23日

阿波第6回「義経も歩いた道」

阿波一国で不参加だった18番恩山寺と19番立江寺を歩きました。高速バスとJRを使って南小松島駅に降りたったのは10時25分でした。お遍路の服装に着替え、10時35分に出発しました。バスや列車で冷房がよく効いていたからか、快晴の道は暑さが厳しく感じました。

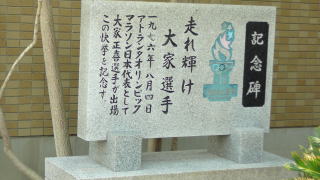

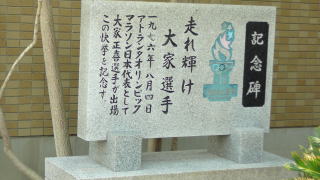

先ず県道を歩きましたが交通量が多いので、小松島中学を目標に路地を歩きました。途中小石を使った塀が目を引きました。この様な塀はその後も見られました。中学校には卒業生がアトランタオリンピックに出場したことをたたえる碑が建っていました。後輩にとっては誇りや励みになることでしょう。昔の接待場の跡を見ながら1時間ほど歩くと、「義経上陸の地」と書かれた碑が建っていました。このあたりは義経ロードなどといわれて、義経に関わる碑や看板がときどき見られました。

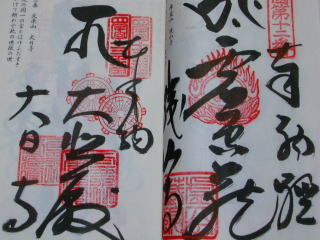

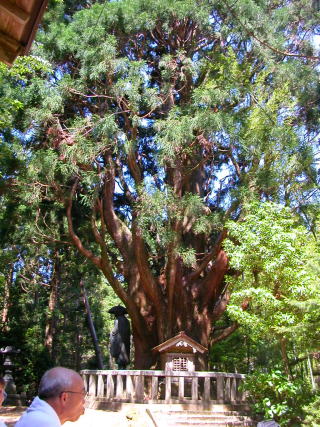

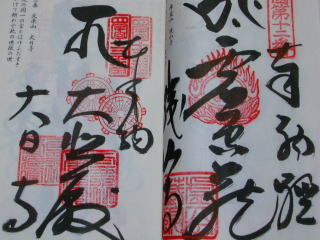

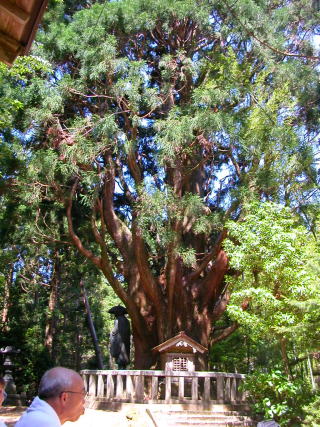

少し歩くと恩山寺の登り口に到着、県道を右折するといよいよ山へ登ります。日陰で小休止して水分を補給しました。再び歩き始めると天然記念物「びらんじゅ」の大木が赤い木肌を見せていました。11時50分にやっと恩山寺山門に到着しました。暑い中を歩いてきたので、木陰の風は快く感じました。本堂、太子堂をお参りし、納経所で朱印をいただいた後、境内のベンチでしばらく休憩しました。その時ワラビを取ってこられた方としばらくおしゃべりしました。駅で買ったパンをその方と、後ろのベンチで休憩しておられた方にお接待しました。後ろの方は頭を丸めておられたので、「僕もどうぞ」といって勧めたら、「お嬢ちゃんです」といわれてしまいました。そして「よく間違っていわれます」と笑っておられました。話が弾んで1時間ほど恩山寺にいました。

もと来た道を下っていると、途中から19番立江寺へ行く遍路道があったのでそちらを通ることにしました。この道は「弦巻坂」と呼ばれ、義経が敵を警戒しながら通った道で、かなり荒れた竹藪を横切っていました。峠を越えて下るとミカン畑が広がっていました。白い花は終わりの時期でしたがそれでも花の香りがあたり一面に漂っていました。さらに下ると「弘法大師おむつき堂」がありました。そのそばには昔庭園だと思われる池がありました。1時過ぎになっていたので、そこの石に腰を下ろして昼食のおにぎりを食べましたが、蚊が沢山寄ってきて悩まされました。

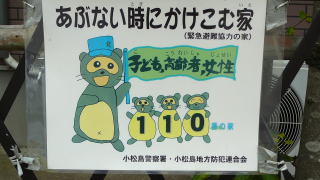

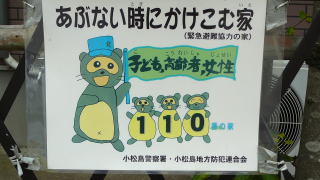

早々に済ませて川沿いの細い道からよその家の庭先のような遍路道を歩きました。その時、その家のご主人が「どちらから来られました?」とたずねてこられました。明石だとこたえると、「私も昔明石の大久保に住んでいました」といわれたことから話が弾みました。こんなところで私が住んでいる『大久保町』というローカルな地名を聞くとは思いませんでした。別れ際に手を合わせて「お気を付けて」と言ってくださいました。この様に地元の方と楽しくお話しできるのが四国歩き遍路のいいところだと思います。再び県道に出て歩き始めると、「あぶないときにかけこむ家」と書かれた標識を見つけました。その上には『こども、高齢者、女性』と書かれていました。これまではどの地域でも『こども110番』『こどもSOS』など、こどもを対象にしたものばかりでしたが、女性や高齢者も対象にしているのは初めて見ました。

このあたりはいろいろな碑を建てることで、先人や先輩をたたえる意識が高いようで、今度は「徳島県柑橘先覚者

小脇利作先生の碑」というのが建っていました。しばらく歩いていると、大きなミカン4個を100円で売っていました。それを買うとリュックがすっかり重くなりました。もっとも気温が高くなり疲れを感じた頃、橋の擬宝珠が灯籠のデザインになっているのが見られ、目的のお寺が近くなっていると感じました。そして5分ほど歩くと赤い欄干の橋が見えてきました。この橋のところから200メートルで「立江寺」と書かれていました。恩山寺でお話しした方が、立江寺のそばの和菓子屋さんで売っている柏餅がおいしいと話しておられたのを思い出して、橋のたもとで買いました。しかし山門に近づくとそこに大きな和菓子屋さんがありました。どうもこちらの店のことだったようです。

19番立江寺の山門は立派でした。山門をくぐると本堂も規模が大きく立派でした。お参りを済ませて少し休んだ後、JR立江駅へ向かいました。地図を見て歩きかけたのですが、方角に自信がないのでそばの店でたずねると、全く反対方向に歩こうとしていました。駅に着くと列車はでた後で、40分待ちでした。駅で服を着替え、先程買ったミカンを食べました。口が曲がるという表現がありますが、本当に酸っぱいミカンでした。5時か5時半頃の列車になると思っていましたが、3時40分発の列車に乗ることができたので、徳島5時発の高速バスで明るいうちに家に帰ることができました。

小石を積み上げた塀 小松島中学校の碑 恩山寺のびらんじゅの大木

恩山寺 竹藪の中の遍路道 香りが漂うミカンの花

弘法大師おむつぎ堂 じょせいやこうれいしゃもSOS 立江寺近くの赤い欄干の橋

立江寺山門 立派な本堂 無人の立江駅

平成18年10月26日

阿波第5回「厳しい山越えから田園地帯へ」

昨年9月~10月の阿波第5回・6回はぎっくり腰で参加できませんでした。そこで、1年遅れで始まった神戸5期(私が普段参加しているのは神戸3期)のグループと一緒に歩きました。このグループには西条遊児さんも参加されており、少しだけですが、親しくお話しさせていただき感動しました。

集合は8時と1時間遅く、それでも徳島県なので、10時半にはスタート地点に到着しました。この日のスタートは、昨年7月に中学生が泳いでいた清流鮎喰川の少し上流、広野・阿野橋からでした。狭い場所だったのと、先達や添乗員がいつもと違うこともあって、準備運動もなくいきなり歩き始めました。45分ほど歩いた川原で昼食になりました。西条遊児さんらと川原に並んで腰を下ろして一緒に食べました。今までの弁当と違って鶏肉、天ぷら、フライなど脂っこい物ばかりで、おかずの大半を残してしまいました。前回歩いたときと違い、柿の実が美しく実り、澄み渡った青空のもと、気持ち良く歩くことが出来ました。13番札所大日寺は、昨年参拝しているところなので、納経帳には朱印がずらして押してありました。そこからは田園地帯を歩き、橋を渡ると、1㎞あまりで14番札所常楽寺に着きました。岩山の上にお寺があり、境内は自然の岩場という感じです。本堂の前に「あららぎの霊木」と呼ばれている櫟の大木があり、その二またのところに御大師様の座像がまつられていました。

それからすこし歩くと15番札所国分寺に着きました。このお寺は真言宗ではなく曹洞宗で、兵火によって明王堂を残して全て消失したそうで、本堂は再建されたものの、太子堂は石組みの基礎だけが残っていました。

国分寺から1.7㎞あるくと16番札所観音寺につきました。お線香に火をつけようと思ったら、竹筒の中が空っぽになっていました。前のお寺でお参りをしたときにうっかりふたをし忘れたので、道中で落としてしまったようです。仕方がないので、蝋燭にだけ火をつけてお参りしました。そこから3㎞ほど歩いて最後の札所17番井戸寺をお参りしました。既に4時半近くなっていました。本堂の入り口は店に入るような感じで、中に入ると仏様の前でお札や仏具などを売っていて、店番のおばさん(そんな感じがしました)が正面で景気よく商売をしているので、何となく手を合わせる気になれませんでした。そんあんこともあってか、読経は外でしました。

今回は、いつもと違ったグループだったのと、22人と人数も多く、宿泊もしていないこともあって、グループとしての親しさはあまり感じませんでした。その上、いつもの親しみのある先達ではなく、読経の声も小さく、みんなの声がそろわないので盛り上がりませんでした。最も強く感じたのは、土地の人を意識しない人が多く、中学生があいさつをしてきても応える人がいない上、私が声に出して土地の人にあいさつをすると、誰にあいさつをしているのかとばかりに振り向く始末です。そして車が来ても積極的によけようともせず、土地の人に迷惑をかけないようにお遍路をさせていただくというお遍路としての心配りが感じられませんでした。折角若くて明るい女性の添乗員がにこやかにしていたのに、気の毒に思いました。そんな中で、第6期に応募したのに成立せず、やむを得ず5期の人たちと先月から始めたという方とバスの席が一緒になり、気が合って親しくお話しできたことと、西条遊児さんに出会えたことが嬉しい旅になりました。

左が二度目のお参り 柿の実る田園風景 常楽寺はこの岩場の上

境内も岩場のまま この木のまたをご覧なさい 木のまたに鎮座される大師像

15番国分寺山門 16番観音寺山門 17番井戸寺山門

12月23日(金) 福井ダムの悲しい事件

18日の日曜日にトイレ休憩をした福井ダムで、その4日後に主婦が自分の子ども二人をこのダムに突き落としたという衝撃的な事件が報じられた。徳島地方は大雪だったので凍った道を注意しながら、それでもダムの欄干が名産のタケノコと竹の形をしていると笑いながら渡ったのに、冷たい水にここから突き落とされたことを想像すると、たまらない気持ちになります。

18日の日曜日にトイレ休憩をした福井ダムで、その4日後に主婦が自分の子ども二人をこのダムに突き落としたという衝撃的な事件が報じられた。徳島地方は大雪だったので凍った道を注意しながら、それでもダムの欄干が名産のタケノコと竹の形をしていると笑いながら渡ったのに、冷たい水にここから突き落とされたことを想像すると、たまらない気持ちになります。

そのような事件が起きるとは知らず、火曜日の川柳教室での、席題

「渡る」の一句

「凍てついた 橋をこわごわ 笠の列」

12月18日(日)~19日(月)

阿波一国第8回「山中の庵から太平洋へ」

今回から一泊二日になるのと、今冬最大の寒気団に覆われるということで荷物が少し多くなりました。出発地湊川神社へ行くと一面真っ白、一瞬出発するのか心配しましたが、先達がおられ一安心。前回同様小型バス(定員25人くらい)に先達と添乗員を加えて20人。バスが高速にあがると、「鳴門北IC~鳴門IC間雪のため通行止め」の表示。明石海峡大橋も大鳴門橋も通行可能ということで一安心。しかし鳴門北ICを降りると一面雪で大渋滞。徳島市は80数年ぶりの大雪とのこと、どの車もそろそろ走るので、目的地にいつ着くか心配。阿瀬比を1時間遅れて出発しましたが、雪の山道を歩くことになりました。

今回から一泊二日になるのと、今冬最大の寒気団に覆われるということで荷物が少し多くなりました。出発地湊川神社へ行くと一面真っ白、一瞬出発するのか心配しましたが、先達がおられ一安心。前回同様小型バス(定員25人くらい)に先達と添乗員を加えて20人。バスが高速にあがると、「鳴門北IC~鳴門IC間雪のため通行止め」の表示。明石海峡大橋も大鳴門橋も通行可能ということで一安心。しかし鳴門北ICを降りると一面雪で大渋滞。徳島市は80数年ぶりの大雪とのこと、どの車もそろそろ走るので、目的地にいつ着くか心配。阿瀬比を1時間遅れて出発しましたが、雪の山道を歩くことになりました。

それでも、1時前に目的の22番平等寺につく頃には日向の雪は解け ていました。気温も出発時は3度だったのが6度まで上がり、たくさん着込んでいたので汗をかきました。

ていました。気温も出発時は3度だったのが6度まで上がり、たくさん着込んでいたので汗をかきました。

寒風に吹かれながら山門の仁王さんの前で弁当を済ませ、遅れを取り戻すために早めに出発。日蔭はまだ雪が残り、すべらないよう慎重に歩を進めます。1時間ごとに少し休憩し宿泊地日和佐に向けて黙々と歩きました。日和佐まで後5㎞という地点、一の坂トンネル入り口に着いた頃には薄暗くなっていましたが、前夜懐中電灯を用意するよう指示がありましたがその必要はありませんでした。そこからウミガメで有名な大浜海岸に建つ「白い灯台」というホテルまでバスで送ってくれました。夕食前に阿波一国完歩証が全員に配られました。私は2回抜けていました が後日歩くと信じて授与されました。夕食は同じ目的を持つ仲間なので、一杯飲みながら大いに盛り上がりました。広々とした部屋に5人、ふとんをはなして寝たのと、疲れていたこともあって他人のいびきに全く悩まされることなく、21:30~4:00の間みんな熟睡していたようです。

が後日歩くと信じて授与されました。夕食は同じ目的を持つ仲間なので、一杯飲みながら大いに盛り上がりました。広々とした部屋に5人、ふとんをはなして寝たのと、疲れていたこともあって他人のいびきに全く悩まされることなく、21:30~4:00の間みんな熟睡していたようです。

翌朝は6時45分から朝食、食べ終わった頃、太平洋の雲の上に美しい日の出を見ることができるということで、みんなカメラを持ってベランダへ。感動の一瞬でした。

昨日バスに乗った一の坂トンネル入り口までバスで送ってもらって、ホテルから500メートルほどのところにある23番薬王寺まで5.2㎞、雪が凍り付いた道を歩き始めました。この日は月曜日なので、国道を通 勤の車がひっきりなしに走ります。凍結した道路をスリップしてこないかヒヤヒヤしながら歩きました。昨日の反省からセーターを一枚脱いで歩きましたが、それでも汗をかきました。何度か国道からそれて静かな道を歩きました。国道ではトンネル内はすごい騒音で、すぐ側を車が通りすぎるし、山陰は凍り付いた道なので、国道からそれるとほっとします。途中、軽トラックに野菜を満載した車が止まり、商品のミカンの袋を開けて一つずつ下さいました。

勤の車がひっきりなしに走ります。凍結した道路をスリップしてこないかヒヤヒヤしながら歩きました。昨日の反省からセーターを一枚脱いで歩きましたが、それでも汗をかきました。何度か国道からそれて静かな道を歩きました。国道ではトンネル内はすごい騒音で、すぐ側を車が通りすぎるし、山陰は凍り付いた道なので、国道からそれるとほっとします。途中、軽トラックに野菜を満載した車が止まり、商品のミカンの袋を開けて一つずつ下さいました。

昼食はバスで薬王寺の前のホテルまで戻ってバイキング料理を食べました。苦労して歩いた道もバスで戻るとあっという間に着くので、ちょっとがっかりしました。昼食後は元の位置から再び歩き始めました。牟 岐市に入ると牟岐五剣山の麓でおいしい湧き水を飲みました。また、デイケアセンターでは所長さんが飛び出してきて、干し柿のお接待をして下さいました。そして牟岐警察署では何とコーヒーのお接待がありました。あらためて四国の人々の遍路に対する心を知ることができました。

岐市に入ると牟岐五剣山の麓でおいしい湧き水を飲みました。また、デイケアセンターでは所長さんが飛び出してきて、干し柿のお接待をして下さいました。そして牟岐警察署では何とコーヒーのお接待がありました。あらためて四国の人々の遍路に対する心を知ることができました。

ゴールの海南町「さばせ」の鯖大師本部の手前のトンネルは、山の上を越えていきました。急な坂道でしたが、ずっと舗装道路ばかり歩いていたので山道はとても快く感じました。鯖大師本部で最後のお参りをし、帰路につきました。

一日目はおよそ31000歩20.8㎞、二日目は朝7時40分から歩いたのでおよそ38000歩25.1㎞でした。出発1週間前に膝が痛み出し 、整形外科で湿布とマイクロ波の治療を受けたのでそれほど影響はありませんでしたが、二日目の午後からだんだんと左足甲が痛み出し、帰りのバスでは靴を脱がなければうずき出す始末、帰ってからも歩くと痛みを感じます。これからますます距離が長くなるのに、足の故障との戦いになりそうです。

、整形外科で湿布とマイクロ波の治療を受けたのでそれほど影響はありませんでしたが、二日目の午後からだんだんと左足甲が痛み出し、帰りのバスでは靴を脱がなければうずき出す始末、帰ってからも歩くと痛みを感じます。これからますます距離が長くなるのに、足の故障との戦いになりそうです。

11月14日(月) 阿波一国第7回「深山幽谷の登坂路」

第5,第6回を欠席し、4か月ぶりのお遍路参加でした。今回は第3回「遍路ころがし」に次ぐ山道ということで、最後まで歩き通せるかいささか心配をしながらの参加でした。

第6回が雨の中、夕方暗くなるまで海岸近くにある19番札所から6.5㎞歩いてくれていたので、生名というところからの出発でした。10時前に出発、20番札所「鶴林寺」まで3.7㎞、いきなりミカン畑の間の急な坂道です。高校時代に、終戦後まだ開通していなかった摩耶ケーブルの軌道を上り下りしたことがありましたが、その急坂を思い出しました。多分斜度25~30度くらいだと思います。「吸う吸う吐く」の3拍子の呼吸で何とか乗り切ろうとしましたが、途中からは2拍子、それでも苦しくなり、立ち止まって息を整えることを繰り返し、みんなの待つ「後0.9㎞」のところにたどり着いたときには、汗をいっぱいかいていました。最後の方についたので休憩時間も少なく、再スタートです。再びこれでもかといつまでも続く坂道を登って、やっと20番「鶴林寺」に到着したらお昼前になっていました。読経を済ませ、ご神木にご本尊の地蔵菩薩を連れて舞い降りたという鶴の印を白衣の背中に頂いて、6.5㎞離れた太龍寺にむけて今度は山下りです。山道は一応整備されていますが、一段一段の高さが高く、足の関節に負担がかからないようにとカニのように体を横に向けて一段ずつおりていると、再びみんなから遅れてしまいました。それでも足の筋肉や膝関節に痛みが感じられました。1,2㎞下り、やっと広い道に出て、やれやれこれで下りはおしまいかと思ったらまだまだ下り坂が続きます。あちこちでミカンの取り入れをしているのを横目に歩きました。やっと休憩所に着いたときには、みんな弁当を食べはじめていました。曇り空でしたが、天気予報の降雨確率0パーセントを信じて、レインコートや飲み物を入れたリュックは弁当を運んできたバスに残し、再び坂道を登りました。かなり登ったところで休憩したのですが、ここでも「最後の1.2㎞がいつまで続くのかと思うような急な坂道」と聞かされ、この上どうなることかと思いました。だから山門が見えたときには、本当に救われた思いがしました。最初の山門をくぐって右を見ると、二つ向こうの山の峰に、先ほどの20番鶴林寺が見えているのです。そして進むと山門が階段の上、一休みなしにはたどり着きませんでした。21番太龍寺は、一般にはロープウェーで登るところなので、結構高いところにあります。そこから見える岩山の上で弘法大師は修行をされたということで、今もその場所に高野山に向かって座られた大師像が見られます。そして大師堂の裏には大師の御廟もありました。ロープウェー乗り場の土産物屋で暖かい「キノコ茶」のお接待を受け、2㎞ほど山道を下ると、今度は急な坂道だけれど舗装された下り坂、自分の歩幅で歩くことができるのでずいぶん楽に歩けましたが、足はぱんぱんという感じで、足がつるのではないかと心配でした。そんな下り坂を2㎞あまり下り、さらに交通量の多い山の中の県道を13夜くらいの月を見ながら歩くこと2.5㎞、国道195号線の道の駅「阿瀬比」についたときにはすっかり日も暮れ、18時になっていました。参加者が少なくなり、25人乗りのマイクロバス満席という状態になってしまいましたが、疲れ果てて淡路サービスエリアに着くまですっかり眠ってしまっていました。

来月からは1泊2日になります。今までは歩いた翌日はゆっくり休養していましたが、2日で45㎞歩けるかまたまた心配です。

鶴が舞い降り鶴林寺 ミカン畑 二つ向こうの山に鶴林寺

太龍寺山門 太龍寺本堂 大師の御廟

大師が修行された岩山 山の下に車を止めロープウェーでお参りするのが普通

9月6日(火) 9~10月の歩き遍路取りやめ

9月12日は歩き遍路の日でしたが、5日にぎっくり腰になり、歩くこともままならなくなりました。すぐに旅行社へ9~10月の不参加の旨を書いてファックスしました。折り返し旅行社から電話があり、納入しているお金の返還の方法についてたずねられました。このまま止めるのは不本意なので、11月の参加費に充てるとこたえておきました。今回のぎっくり腰は「夏の間鍛えなかったこの様な体力では峠越えの23㎞は無理だ」という御大師様のお告げだと思っておきます。今後トレーニングを重ねて11月にはぜひ参加したいと思います。

7月11日(月)

阿波一国第4回「13番大日寺へ清流・鮎喰川に沿って」

朝家を出る時はザアザアと雨が降っていました。「この様な中を歩くのは大変だな」と思いながら、リュックを背に杖と菅笠を持ち、傘をさして家を6時に出ました。明石駅に着くといつも乗車する快速電車は運休、時間的余裕をもっていたので各駅停車で神戸駅へ向かいました。バスの中で着替えるのは大変と思い、湊川神社への連絡地下道で雨対策万全の服装に着替えて地下道から出ると、もうバスは来ていました。淡路島を通過中に雨が上がり、徳島ではあまり道も濡れていません。この日の出発地点「鍋岩遍路駐車場」に10時過ぎ到着した時、空も少し明るくなっていました。傘をさして遍路道を歩くわけに行かないので、いつ降ってもいいように防水のズボンをジャージの上にはき、防水の上着は腰に巻き、極力荷物を少なくするためにリュックもバスにおいて水分補給のためのペットボトルだけ腰にぶら下げて歩きました。

先ず舗装道路をしばらく登るともう汗が流れ始め、やがて厳しい日差しが降り注いできました。民家のそばを通るとき犬が激しく鳴いていましたが、いつの間にかその犬が道案内とばかりに私達と一緒に山へ向かっていました。「ここから目的地まで18.7㎞」という玉が峠への登り口で犬と別れ、急斜面の山道を黙々と登り始めました。実は前日午後になって再び下痢という最悪の状況で夕食と当日の朝食をセーブしたためか大汗をかき、息づかいばかり荒くなってみんなから遅れ始めました。休み休み何とか歩を進めている時、「上り坂はここでおしまい」という先達の声がはるか上の方から聞こえた時には仏のお告げの声を聞いたように有難く思いました。

玉が峠からは下りの舗装道路が続きます。しかし雨上がりに照りつける日差しは蒸し風呂のような暑さです。途中休憩をとりながら、12時40分に昼食場所、神山町本名の植村旅館に着きました。下痢は止まっていましたが味噌カツもほどほどにして正露丸を飲み、雨具はバスにおいて、再び午後のコースを歩きました。清流・鮎喰川といわれるだけあって、中学生たちが授業で泳いでいました。汗びっしょりの私達にとっては実にうらやましい光景でした。途中トイレ休憩の場所にもバスがいたので、金剛杖もバスに置いてすっかり身軽になりました。逆に言うと杖さえ荷物に感じるほど疲れ切っていたのです。途中自動販売機で「アリナミン7」というドリンクも買ってのみ、手持ちの水分が底をついた4時40分、やっと目的地「13番霊場 大日寺」に到着しました。

考えてみれば、前回から梅雨入りもあってほとんど意図的に歩いていません。さぼった1か月がツケとしてこの日に現れたように思います。次回は9月、それまで暑さに負けず心して歩こうと思います。

玉が峠登り口で説明する先達 鮎喰川を渡る遍路 大日寺本堂

6月13日(月)

阿波一国第3回「12番焼山寺へ『難所・遍路ころがしの道』」

体重が回復しないけれども下痢は治まり、80%体調が回復した感じで遍路道最大の難所といわれる「遍路ころがし」に挑戦しました。梅雨の中休みで快晴、気温は高いけれど風が少しあっていまの季節としては最高の条件です。

9時30分に前回最後にお参りした「11番藤井寺」の駐車場に到着、準備体操を簡単にして出発、最初からいきなり急な坂道なので無理をせず、列の後方をマイペースでゆっくり登り始めました。坂道を登ること3.2㎞、菅笠の下、頭に巻いた手ぬぐいの額の部分の汗が吸い取れなくて、顔に流れ始めた頃、1時間半かけてやっと最初の休憩場所「長戸庵」(写真1)に着きました。ここまではそれほどの差はなく一行32名無事到着しました。20分ほどの休憩の後、再び3.2㎞先の「柳水庵」を目指して出発しました。途中、吉野川を挟んで前回お参りした「10番切幡寺」の山が見える展望の開けた所(写真2)がありました。「柳水庵」に着けば昼弁当が食べられるというので、それを楽しみにひたすら登るのですが、汗が出るわりには足が前に進まず、立ち止まって休憩をとる間隔がだんだん短くなっていきます。標高600メートルの山を2回登り下り、三つ目の山に登り切って下り始めると下から声が聞こえ、やっとの思いで「柳水庵」に到着、みんなは既にお昼を食べていました。私に遅れて到着したのは3人、そして食べ終わる頃、添乗員と最後の女性が到着しました。ここには、ちょっと変わった「四国のみち」の標識(写真3)がありました。

たっぷり休憩と水分をとり、空になったペットボトルに湧き水をつめて再び出発、苦労して登ってきたのに下り坂はなんだかもったいない感じがします。川を渡り、しばらくなだらかな道を行くと、再び急な坂道を弘法大師が待っているという「一本杉庵」を目指して登ります。杉林の中なので、直射日光には当たりませんが、もう汗まみれという感じで、2,30メートル登っては一息入れるということの繰り返しでやっとの思いで一本杉庵の階段下に着きました。見上げたときの弘法大師の姿(写真4)がどれ程有難く見えたことか。大師像のうしろの「左右内の一本杉」の巨木(写真5)の姿に圧倒されるものを感じました。

十分休憩をとって、いよいよ最後の難所です。標高にして300メートルほどを一気に下り、そして今度は400メートルほどを登るというのです。下りのペースはみんな速いこと速いこと、急いで下ると足がつるから注意するよう指導を受けていたので、私は急ぎませんでした。それでも少しオーバーペースで下りました。梅畑の中を下っていくと、下でみんな待ってくれていました。そしていよいよ最後の山登り、後から添乗員さんと来られる女性を除いて、グループの最後になる方々4人ほどで励まし合いながら、2,30歩ほど登っては一息入れ、水分補給という状態を繰り返しながら、最後の力を振り絞って後1㎞の所(写真6)に到着しました。よく頑張ったと先達が手を握ってほめてくれました。「ファイト一発!」とばかりに持参したドリンク剤を飲みながら最後の休憩をとって、ずぶぬれだった汗が引いた頃、後はだらだら坂という1㎞を登りました。7時間あまりをかけて「12番焼山寺」にやっとの思いで到着、ろうそくと線香を本堂(写真7)で供え、お参りを済ませた頃には5時を過ぎていました。さらに太子堂でお参りを済ませて記念写真(写真8)を撮り、バスの待つ鍋岩の駐車場にむけて一気に下ります。お参りを済ませた安堵感と速く家路につきたいという気持ちがはやり、みんなのペースは一層速くなりました。私も今度はみんなについて下りました。途中弘法大師が植えたという大杉と銀杏の巨木(写真9)が並んで立っている杖杉庵で一服し、梅の木畑を通り抜けて下りました。道にはきれいな梅がたくさん落ちており、同じ位の梅の実を梅酒用に数日前に買っていただけに、思わず「もったいないなあ」と言ってしまいました。猛烈な勢いで駐車場に着くと、地元の売店がテントの店を開けて待ってくれていました。いつもお接待を受けているので、少しはお返しをしなければと地元名産の梅干しとアイスクリームを買ってバスに乗り込みました。男性はバスの中で上半身裸になり、てんでに着替えていました。バスが動き出し、やっと落ち着いたと思ったのもつかの間、左足のすねの裏側の筋がつってしまいました。その痛いこと、曲げることも伸ばすことも出来ず、このまま神戸に着いたらどうして帰ろうかと思うほど直りません。気分が悪くなるほど痛いので、ただじっとしていました。10分ほどたつと不思議なほど痛み消え、普通の筋の痛みだけになりました。そのままうとうとしていると、急に車内がざわめきました。次回お参りする「13番大日寺」の前を通過しているのです。バスで50分あまり、18㎞ほどの距離で、もう薄暗くなっています。20時近くなってもまだ徳島県、ずいぶん遅くなりました。家に帰っても、すねの裏側の2本の筋肉はかちかちで痛みを感じていました。体重は1キロ減り、体脂肪は1.5ポイントも下がっていました。毎日続けて歩き遍路をしている人の精神と肉体の強さに感じ入った難所越えの一日でした。

(写真1) (写真2) (写真3)

(写真4) (写真5) (写真6)

(写真7) (写真8) (写真9)

6月8日(水) 「体調が大変」

5月末に、足首が痛くなりかけました。時々発生する症状で、足首の関節の潤滑液が管を通って皮下に出てくるのです。くるぶしが二つ並ぶような感じになり、「ガングロゲ」とかいうそうです。このこぶが出来るまでは痛みを感じるのです。遍路歩きまで2週間あるので、何とか痛みが治まってくれればと願っていました。そんな時、突然予定外の畑仕事があり、足腰が痛くなるほどクワを持ったお陰で、足首の痛みは治まってしまいました。

ラッキーと思っていたところに、今度は6日にひどい下痢になりました。今年の1月末から3月上旬まで繰り替えし下痢をし、たまりかねて胃腸病院で精密検査をしてもらい、特に問題なしということで一安心した経緯があります。そのときに3㎏体重が減り、1㎏しか回復しませんでした。今回は1週間後に12番札所焼山寺への難所、遍路ころがしの道といわれる山越えが控えているので、早く回復することを祈るばかりです。今回も1日絶食や少量のおかゆでガマンしていると、体重は1.5㎏減り、腹に力が入らなくなってしまいました。後5日で何とか元通りに回復させたいと思っています。

5月16日(月)

阿波一国第2回「7番十楽寺から11番藤井寺まで」

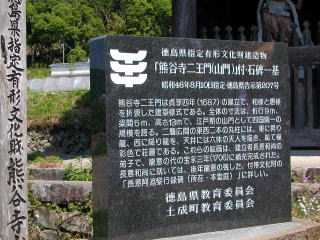

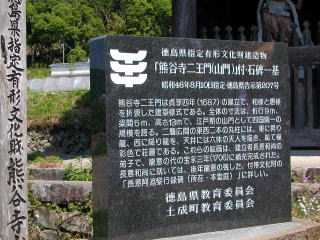

朝から雲一つない快晴、前回バスに乗車した7番札所「十楽寺」の駐車場で下車、ストレッチ運動をしてから、4.2㎞先の8番熊谷寺へ向かって出発しました。熊谷寺の山門付近の参道の両側は桜の並木、江戸時代に建てられた四国一といわれる山門をくぐって、自動車道路を横切ってから境内へ。聞くところによると、この自動車道路が出来たために、バスや車できた人達はこの立派な山門の存在を知らない人が多いと聞きました。多宝塔も1774年建立というものでした。朝家を出るときは涼しかったので、長そでの上に白衣を着ていたのですが、汗をかくほどになったので長そでを脱ぎ、ここからは半袖のTシャツの上に白衣を着て歩くことにしました。

朝から雲一つない快晴、前回バスに乗車した7番札所「十楽寺」の駐車場で下車、ストレッチ運動をしてから、4.2㎞先の8番熊谷寺へ向かって出発しました。熊谷寺の山門付近の参道の両側は桜の並木、江戸時代に建てられた四国一といわれる山門をくぐって、自動車道路を横切ってから境内へ。聞くところによると、この自動車道路が出来たために、バスや車できた人達はこの立派な山門の存在を知らない人が多いと聞きました。多宝塔も1774年建立というものでした。朝家を出るときは涼しかったので、長そでの上に白衣を着ていたのですが、汗をかくほどになったので長そでを脱ぎ、ここからは半袖のTシャツの上に白衣を着て歩くことにしました。

次の法輪寺へは下り坂で距離も2.4㎞と短く、苦もなく田畑の 熊谷寺山門

真ん中に建つ法輪寺山門に着きました。お参りを終えたところで昼食になり、山門の隅に腰掛けてお弁当をいただきました。おかずの魚も新しく、その他の味付けもよく、いままでに無いおいしいお弁当でした。門前の店で売っている草餅が名物と言うことなので、2個200円で買い求め、一つ食べてみました。弁当を食べた後なのに、ヨモギの香りがよくしたとてもおいしいお餅でした。それで、残りの一つはおみやげにしました。家でも好評でした。

真ん中に建つ法輪寺山門に着きました。お参りを終えたところで昼食になり、山門の隅に腰掛けてお弁当をいただきました。おかずの魚も新しく、その他の味付けもよく、いままでに無いおいしいお弁当でした。門前の店で売っている草餅が名物と言うことなので、2個200円で買い求め、一つ食べてみました。弁当を食べた後なのに、ヨモギの香りがよくしたとてもおいしいお餅でした。それで、残りの一つはおみやげにしました。家でも好評でした。

次の10番切幡寺へは、3㎞あまりは平坦な道で、一面のたばこ畑や秋月城趾の標識などを見ながら歩きました。ところが、標識にしたがって右折したとたん、急な上り坂になりました。途中のお店で冷たいお茶のお接待を受け、さらに登ると、333段の階段が待っていました。疲れてきたところでの長い階段はいささかこたえ、

手すりにつかまって体を引っ張り上げました。お参りの後、はたきり観音を見ながら説明を聞き、さらに高台にのぼり、珍しい方形の多宝塔(大塔)を見、そして吉野川の中洲やこれから向かう対岸の11番藤井寺、そして次回に行く12番焼山寺が二つ山向こうにあり、山越えで行くことなどを聞きました。吉野川の中州が広いということがよくわかりました。

手すりにつかまって体を引っ張り上げました。お参りの後、はたきり観音を見ながら説明を聞き、さらに高台にのぼり、珍しい方形の多宝塔(大塔)を見、そして吉野川の中洲やこれから向かう対岸の11番藤井寺、そして次回に行く12番焼山寺が二つ山向こうにあり、山越えで行くことなどを聞きました。吉野川の中州が広いということがよくわかりました。

切幡寺から10㎞の道のりを出発、ずいぶん歩いたと感じたとき吉野川の堤防に着きました。標識を見るとまだ3㎞あまり、残りの方が長いと知って疲れを感じてしまいました。支流にかかる小さな潜水橋大野島橋を渡って中洲にはいるとにんじんが栽培されていました。そして、機械でにんじんを収穫しているところに出会い、急いでカメラを取り出し撮しましたが、デジタルカメラはスイッチを入れて立ち上がるまでに時間がかかり、撮影のタイミングが遅れてしまいました。中洲を歩くこと2㎞、本流にかかる大きな潜水橋川島橋に着きました。車の通行量も

多く、交互通行の上、お遍路が渡っているときは車が通れないので、大渋滞を起こしていました。橋を渡り終えたところで一服していると、近隣の方がみんなに文旦を一個ずつお接待して下さいました。みんなすっかり元気を取り戻したようでした。そこから4.6㎞歩き、やっと今日のゴール11番藤井寺に着きました。道中のマンホールの模様が、川島町がお城、鴨島は菊で、どちらもきれいなものでした。マンホールの写真を撮りたかったのですが、みんなの歩行の妨げることを遠慮し、あきらめて歩き続けました。こんな時、ひとりで歩き遍路をしたいとつくづく思うのです。

多く、交互通行の上、お遍路が渡っているときは車が通れないので、大渋滞を起こしていました。橋を渡り終えたところで一服していると、近隣の方がみんなに文旦を一個ずつお接待して下さいました。みんなすっかり元気を取り戻したようでした。そこから4.6㎞歩き、やっと今日のゴール11番藤井寺に着きました。道中のマンホールの模様が、川島町がお城、鴨島は菊で、どちらもきれいなものでした。マンホールの写真を撮りたかったのですが、みんなの歩行の妨げることを遠慮し、あきらめて歩き続けました。こんな時、ひとりで歩き遍路をしたいとつくづく思うのです。

最後のお参りをした後、次回のスタート地点を教えてもらいました。いきなりの急な山道を登らなければならないことを知り、しかも、トレッキングシューズが望ましいことを知るに至って、6月は覚悟

して参加しなければならないと思いました。

たばこ畑 はたきり観音 切畑寺の大塔

大塔からの風景 にんじんの収穫 潜水橋

本日終了

4月18日(月)

阿波一国第1回「1番霊仙寺から7番十楽寺まで」

7時15分、湊川神社前を出発することになっていたので、5時過ぎに起き、6時に家を出ました。6時50分に集合場所へ行くと、もうかなりの人が集まっており、話をすると、みんな遅れてはいけないということで、早めに家を出られておりました。バスが来たのは7時20分を少しまわっていましたが、既に三宮から半数ほど乗っておられ、総勢35人の団体でした。中にはバスで既にまわっておられる方もおられましたが、一様に、「歩いてまわることに値打ちがある」と話されていました。

7時15分、湊川神社前を出発することになっていたので、5時過ぎに起き、6時に家を出ました。6時50分に集合場所へ行くと、もうかなりの人が集まっており、話をすると、みんな遅れてはいけないということで、早めに家を出られておりました。バスが来たのは7時20分を少しまわっていましたが、既に三宮から半数ほど乗っておられ、総勢35人の団体でした。中にはバスで既にまわっておられる方もおられましたが、一様に、「歩いてまわることに値打ちがある」と話されていました。

サービスエリアで早速白衣を着ると、遍路への気持ちが実感してきました。バスの中で、先達からお遍路の作法を聞いたり、読経の練習をしました。

1番霊仙寺

9時に1番霊場、霊仙寺に到着、輪袈裟をつけ、金剛杖をもってお参りに出発しました。本堂でろうそくと線香に火をつけて供え、お賽銭を入れて拝み、先達について読経を始めました。般若心経以外読み慣れないお経についていけず、おまけに該当するページを探しているうちにお経は終わってしまいました。続いて太子堂で同じことをします。そのとき、本堂で納め札を納めていないことに気づきました。太子堂で納め札を札入箱に納めて読経を始めましたが、今度はお賽銭を入れていないことに気づきました。初めてのことで、あたふたとした1番霊場でした。

9時に1番霊場、霊仙寺に到着、輪袈裟をつけ、金剛杖をもってお参りに出発しました。本堂でろうそくと線香に火をつけて供え、お賽銭を入れて拝み、先達について読経を始めました。般若心経以外読み慣れないお経についていけず、おまけに該当するページを探しているうちにお経は終わってしまいました。続いて太子堂で同じことをします。そのとき、本堂で納め札を納めていないことに気づきました。太子堂で納め札を札入箱に納めて読経を始めましたが、今度はお賽銭を入れていないことに気づきました。初めてのことで、あたふたとした1番霊場でした。

2番霊場からは、線香などをつける種火がないので、折角持っ

ていった線香など供えることが出来ませんでした。その代わり、時

食事をしたところ

間的な余裕があり、納め札や賽銭を忘れることはなくなりました。9時からお参りが始まり、やっと腰を下ろしたのが12時30分頃で、食事のために地面にござを敷いて座ったときでした。そこは3番金泉寺の奥の院で、とてもきれいな八重桜が咲いていました。花といえば、あぜ道にさしかかると西洋たんぽぽの姿が見られなくなり、安堵を感じます。

間的な余裕があり、納め札や賽銭を忘れることはなくなりました。9時からお参りが始まり、やっと腰を下ろしたのが12時30分頃で、食事のために地面にござを敷いて座ったときでした。そこは3番金泉寺の奥の院で、とてもきれいな八重桜が咲いていました。花といえば、あぜ道にさしかかると西洋たんぽぽの姿が見られなくなり、安堵を感じます。

5番地蔵寺から6番安楽寺への道のりは今回最長の5.3㎞。2万歩を越え、そろそろきつくなってきました。そして2万6千歩を越えた頃には、上半身に痛みすら感じてきましたが休憩はなく、上半身の緊張をほぐしながらの歩行、そんな時遍路道に面した家のお婆さんんと一緒にいたおさな子が私達の姿を見つけ、大きな声で「コンニチワ!」といってくれました。そして、おばあさんも「ご苦労様でございます。気をつけてお参り下さい」と声をかけて下さいました。これで一度に疲れが吹っ飛ぶと共に、お接待の心というのはこれなんだと思いました。そういえば、遍路道に面したところでは、小学生や中学生でも

、遍路姿で歩いている人を見ると、必ずあいさつをしてきます。地元の車も安 ハナミズキが満開

全な場所で、通過を待っているという感じで、決して警笛など鳴らしたり、強引に通り抜けることはありません。(車で遍路をしている人は、地元の車のようなお接待の気持ちは持ち合わせていませんでした)

そこで川柳一句を思いつきました。 4月の兼題「張る」 おさな子も張り切ってするお接待

疲れは体だけではありませんでした。先達にあわせてお経を唱えようとするのですが、意味のわからない経文を読もうとしてもうまく読めないのです。一つのお寺で、本堂と太子堂とで同じように読経するので、5番までで10回唱えたことになり、すっかり慣れていました。ところが疲れを感じた6番では集中力も衰え、みんなと

この日最後のお参り十楽寺本堂

同じペースでは読めないのです。おまけに、慣れていたはずの般若心経まで間違える始末です。(間違えて覚えていた部分をこの度発見し、訂正できたと思っていましたが、間違いの訂正が出来ないのです)

およそ17㎞歩いてやっとこの日最後の7番十楽寺に到着したのは午後5時丁度、ここまで歩き、無事お参りが出来たことを感謝しつつ、一緒にお参りした方にお願いして初めて自分の姿をカメラに納めてもらいました。

私の遍路スタイル

4月15日(金)

ツアー主催の四国巡拝センターから、当日の確認の電話が入りました。集合場所、時刻、添乗員の名前と電話番号です。いよいよ近づいたことにちょっと緊張気味です。今日は知人から激励のメールもいただきました。1番霊山寺から7番十楽寺まで17㎞、歩行時間は約5時間、9時間かけての歩き遍路です。全く初めてなので見当もつきませんが、こうなったら後には引けません。がんばって出かけるのみです。

3月31日(木)

ツーリストから歩き遍路参加の確認と費用納入の案内が来ました。最低参加人員20人に達したのでしょう。昼食、先達等の費用を含めて旅行費用10800円、納経と手数料を含めて350×7ヶ寺=2450円、白衣、輪袈裟、金剛杖、杖カバー、納経帳の購入費を併せて合計19850円を振り込みました。いよいよウォーキングで準備にかからなければなりません。

3月22日(火)

今日は朝から雨模様、風も強くなり、家にいるしか仕方がないので、午後から遍路日記の続きを読みました。第3回は高知から宇和島までです。前回同様地図をみながら読むので時間がかかりました。足摺岬では、片道に1日かけ、足摺岬で一泊、翌日また元の宿屋に戻るということで、これは大変だと思いました。今回は文章に写真がリンクしてあるので、その都度写真を見ながら楽しく読ませていただきました。ただ、道連れが固定してしまうと、相手のペースや関心を抑えることになり、歩き遍路は相手への心遣いが必要なことも知りました。

3月19日(土)

昨日読んだホームページの続きを読みました。甲浦から高知の第2回です。私の持っている「四国八十八ヶ所詳細地図」と見比べながら読んでいたのですが、この本は十年ほど前に買ったものですから、阿佐海岸鉄道も土佐くろしお鉄道も載っていません。ちなみに発行年月を調べようと本の隅々までみましたが、どこにも書かれていませんでした。本当に一人歩き遍路をするなら新しい本を買う必要がありそうです。

それにしても、長距離を淡々と歩かねばならないことがよくわかりました。

3月18日(金)

インターネットで、香川県の方が書かれた遍路日記のうち、「阿波一国の遍路歩き」を読ませていただきました。綿密な計画を立てて、ひとりで歩かれているのですが、途中で道連れになった人や、同宿した人の事など、楽しい事がたくさん書かれており、一人歩きもいいかなと思いました。朝7時前後に出発して、3時前後には宿に着くという、早出早着ということが大切だと知りました。

3月17日(木)

午後から、兵庫県民会館で開かれる「がんばる歩き遍路」の説明会に参加しました。4,50名の方が既に来られていました。月1回のペースで3年6か月かけて全38回の行程で、1100㎞を歩くという話にちょっとたじろいだのですが、ビデオを見せていただいたところ、82歳の方がすべて歩き終えて、さらに高野山までも歩いて登られた事、その成就感のさわやかさをお聞きし、この年ならまだ大丈夫ではないか、とにかく最初だけでも参加してみて、それから考えてもいいのではないかと思い、4月18日(月)第1回「1番霊山寺~7番十楽寺」に、最低限の巡礼用品(白衣、輪袈裟、金剛杖、杖カバー、納経帳)と共に申込みをしました。阿波一国だけで8回、1回12,800円(うち1回は一泊するので28,800円)と、年金生活者にはすこし荷が重いところですが、外国旅行する事を考えれば、まあいいかと思っています。

はじめに

3月初めの新聞広告に、「がんばる歩き遍路」という見出しで、歩き遍路の説明会開催が載っていました。

ずいぶん以前に、NHKテレビで日曜日の朝や夜中に八十八ヶ寺の遍路を放送していたのを見て、自分も退職したらぜひ行きたいという夢を抱いていました。本も買って、機会があればぜひにと思っていました。

平成10年3月末に60歳で定年退職をしましたが、一日の休みもなく、第二の職場に再就職し、夢中で勤務していました。そのようなとき、職場に歩き遍路を何度もしておられる方が偶然お越しになり、パソコンの画面を見せながら熱っぽくはなして聴かせて下さいました。そのことで、私の夢がまたふくらみはじめました。

平成16年3月末に第二の職場を定年退職しましたが、川柳や野菜作り、そしていきいき仕事塾の受講とグループ活動など、日々の生きがいづくりや仲間づくりに夢中で、お遍路の事など考える余裕がありませんでした。

私の夢を知っていた妻が、新聞に出ていた広告を見つけて教えてくれたのです。早速電話をして説明会参加の予約をしました。ただ、1日に15.6㎞から23.4㎞歩くという事で、山道をそれだけ歩けるのかどうかすこし心配です。

18日の日曜日にトイレ休憩をした福井ダムで、その4日後に主婦が自分の子ども二人をこのダムに突き落としたという衝撃的な事件が報じられた。徳島地方は大雪だったので凍った道を注意しながら、それでもダムの欄干が名産のタケノコと竹の形をしていると笑いながら渡ったのに、冷たい水にここから突き落とされたことを想像すると、たまらない気持ちになります。

18日の日曜日にトイレ休憩をした福井ダムで、その4日後に主婦が自分の子ども二人をこのダムに突き落としたという衝撃的な事件が報じられた。徳島地方は大雪だったので凍った道を注意しながら、それでもダムの欄干が名産のタケノコと竹の形をしていると笑いながら渡ったのに、冷たい水にここから突き落とされたことを想像すると、たまらない気持ちになります。 今回から一泊二日になるのと、今冬最大の寒気団に覆われるということで荷物が少し多くなりました。出発地湊川神社へ行くと一面真っ白、一瞬出発するのか心配しましたが、先達がおられ一安心。前回同様小型バス(定員25人くらい)に先達と添乗員を加えて20人。バスが高速にあがると、「鳴門北IC~鳴門IC間雪のため通行止め」の表示。明石海峡大橋も大鳴門橋も通行可能ということで一安心。しかし鳴門北ICを降りると一面雪で大渋滞。徳島市は80数年ぶりの大雪とのこと、どの車もそろそろ走るので、目的地にいつ着くか心配。阿瀬比を1時間遅れて出発しましたが、雪の山道を歩くことになりました。

今回から一泊二日になるのと、今冬最大の寒気団に覆われるということで荷物が少し多くなりました。出発地湊川神社へ行くと一面真っ白、一瞬出発するのか心配しましたが、先達がおられ一安心。前回同様小型バス(定員25人くらい)に先達と添乗員を加えて20人。バスが高速にあがると、「鳴門北IC~鳴門IC間雪のため通行止め」の表示。明石海峡大橋も大鳴門橋も通行可能ということで一安心。しかし鳴門北ICを降りると一面雪で大渋滞。徳島市は80数年ぶりの大雪とのこと、どの車もそろそろ走るので、目的地にいつ着くか心配。阿瀬比を1時間遅れて出発しましたが、雪の山道を歩くことになりました。 ていました。気温も出発時は3度だったのが6度まで上がり、たくさん着込んでいたので汗をかきました。

ていました。気温も出発時は3度だったのが6度まで上がり、たくさん着込んでいたので汗をかきました。 が後日歩くと信じて授与されました。夕食は同じ目的を持つ仲間なので、一杯飲みながら大いに盛り上がりました。広々とした部屋に5人、ふとんをはなして寝たのと、疲れていたこともあって他人のいびきに全く悩まされることなく、21:30~4:00の間みんな熟睡していたようです。

が後日歩くと信じて授与されました。夕食は同じ目的を持つ仲間なので、一杯飲みながら大いに盛り上がりました。広々とした部屋に5人、ふとんをはなして寝たのと、疲れていたこともあって他人のいびきに全く悩まされることなく、21:30~4:00の間みんな熟睡していたようです。 勤の車がひっきりなしに走ります。凍結した道路をスリップしてこないかヒヤヒヤしながら歩きました。昨日の反省からセーターを一枚脱いで歩きましたが、それでも汗をかきました。何度か国道からそれて静かな道を歩きました。国道ではトンネル内はすごい騒音で、すぐ側を車が通りすぎるし、山陰は凍り付いた道なので、国道からそれるとほっとします。途中、軽トラックに野菜を満載した車が止まり、商品のミカンの袋を開けて一つずつ下さいました。

勤の車がひっきりなしに走ります。凍結した道路をスリップしてこないかヒヤヒヤしながら歩きました。昨日の反省からセーターを一枚脱いで歩きましたが、それでも汗をかきました。何度か国道からそれて静かな道を歩きました。国道ではトンネル内はすごい騒音で、すぐ側を車が通りすぎるし、山陰は凍り付いた道なので、国道からそれるとほっとします。途中、軽トラックに野菜を満載した車が止まり、商品のミカンの袋を開けて一つずつ下さいました。 岐市に入ると牟岐五剣山の麓でおいしい湧き水を飲みました。また、デイケアセンターでは所長さんが飛び出してきて、干し柿のお接待をして下さいました。そして牟岐警察署では何とコーヒーのお接待がありました。あらためて四国の人々の遍路に対する心を知ることができました。

岐市に入ると牟岐五剣山の麓でおいしい湧き水を飲みました。また、デイケアセンターでは所長さんが飛び出してきて、干し柿のお接待をして下さいました。そして牟岐警察署では何とコーヒーのお接待がありました。あらためて四国の人々の遍路に対する心を知ることができました。 、整形外科で湿布とマイクロ波の治療を受けたのでそれほど影響はありませんでしたが、二日目の午後からだんだんと左足甲が痛み出し、帰りのバスでは靴を脱がなければうずき出す始末、帰ってからも歩くと痛みを感じます。これからますます距離が長くなるのに、足の故障との戦いになりそうです。

、整形外科で湿布とマイクロ波の治療を受けたのでそれほど影響はありませんでしたが、二日目の午後からだんだんと左足甲が痛み出し、帰りのバスでは靴を脱がなければうずき出す始末、帰ってからも歩くと痛みを感じます。これからますます距離が長くなるのに、足の故障との戦いになりそうです。

朝から雲一つない快晴、前回バスに乗車した7番札所「十楽寺」の駐車場で下車、ストレッチ運動をしてから、4.2㎞先の8番熊谷寺へ向かって出発しました。熊谷寺の山門付近の参道の両側は桜の並木、江戸時代に建てられた四国一といわれる山門をくぐって、自動車道路を横切ってから境内へ。聞くところによると、この自動車道路が出来たために、バスや車できた人達はこの立派な山門の存在を知らない人が多いと聞きました。多宝塔も1774年建立というものでした。朝家を出るときは涼しかったので、長そでの上に白衣を着ていたのですが、汗をかくほどになったので長そでを脱ぎ、ここからは半袖のTシャツの上に白衣を着て歩くことにしました。

朝から雲一つない快晴、前回バスに乗車した7番札所「十楽寺」の駐車場で下車、ストレッチ運動をしてから、4.2㎞先の8番熊谷寺へ向かって出発しました。熊谷寺の山門付近の参道の両側は桜の並木、江戸時代に建てられた四国一といわれる山門をくぐって、自動車道路を横切ってから境内へ。聞くところによると、この自動車道路が出来たために、バスや車できた人達はこの立派な山門の存在を知らない人が多いと聞きました。多宝塔も1774年建立というものでした。朝家を出るときは涼しかったので、長そでの上に白衣を着ていたのですが、汗をかくほどになったので長そでを脱ぎ、ここからは半袖のTシャツの上に白衣を着て歩くことにしました。 真ん中に建つ法輪寺山門に着きました。お参りを終えたところで昼食になり、山門の隅に腰掛けてお弁当をいただきました。おかずの魚も新しく、その他の味付けもよく、いままでに無いおいしいお弁当でした。門前の店で売っている草餅が名物と言うことなので、2個200円で買い求め、一つ食べてみました。弁当を食べた後なのに、ヨモギの香りがよくしたとてもおいしいお餅でした。それで、残りの一つはおみやげにしました。家でも好評でした。

真ん中に建つ法輪寺山門に着きました。お参りを終えたところで昼食になり、山門の隅に腰掛けてお弁当をいただきました。おかずの魚も新しく、その他の味付けもよく、いままでに無いおいしいお弁当でした。門前の店で売っている草餅が名物と言うことなので、2個200円で買い求め、一つ食べてみました。弁当を食べた後なのに、ヨモギの香りがよくしたとてもおいしいお餅でした。それで、残りの一つはおみやげにしました。家でも好評でした。 手すりにつかまって体を引っ張り上げました。お参りの後、はたきり観音を見ながら説明を聞き、さらに高台にのぼり、珍しい方形の多宝塔(大塔)を見、そして吉野川の中洲やこれから向かう対岸の11番藤井寺、そして次回に行く12番焼山寺が二つ山向こうにあり、山越えで行くことなどを聞きました。吉野川の中州が広いということがよくわかりました。

手すりにつかまって体を引っ張り上げました。お参りの後、はたきり観音を見ながら説明を聞き、さらに高台にのぼり、珍しい方形の多宝塔(大塔)を見、そして吉野川の中洲やこれから向かう対岸の11番藤井寺、そして次回に行く12番焼山寺が二つ山向こうにあり、山越えで行くことなどを聞きました。吉野川の中州が広いということがよくわかりました。 多く、交互通行の上、お遍路が渡っているときは車が通れないので、大渋滞を起こしていました。橋を渡り終えたところで一服していると、近隣の方がみんなに文旦を一個ずつお接待して下さいました。みんなすっかり元気を取り戻したようでした。そこから4.6㎞歩き、やっと今日のゴール11番藤井寺に着きました。道中のマンホールの模様が、川島町がお城、鴨島は菊で、どちらもきれいなものでした。マンホールの写真を撮りたかったのですが、みんなの歩行の妨げることを遠慮し、あきらめて歩き続けました。こんな時、ひとりで歩き遍路をしたいとつくづく思うのです。

多く、交互通行の上、お遍路が渡っているときは車が通れないので、大渋滞を起こしていました。橋を渡り終えたところで一服していると、近隣の方がみんなに文旦を一個ずつお接待して下さいました。みんなすっかり元気を取り戻したようでした。そこから4.6㎞歩き、やっと今日のゴール11番藤井寺に着きました。道中のマンホールの模様が、川島町がお城、鴨島は菊で、どちらもきれいなものでした。マンホールの写真を撮りたかったのですが、みんなの歩行の妨げることを遠慮し、あきらめて歩き続けました。こんな時、ひとりで歩き遍路をしたいとつくづく思うのです。

7時15分、湊川神社前を出発することになっていたので、5時過ぎに起き、6時に家を出ました。6時50分に集合場所へ行くと、もうかなりの人が集まっており、話をすると、みんな遅れてはいけないということで、早めに家を出られておりました。バスが来たのは7時20分を少しまわっていましたが、既に三宮から半数ほど乗っておられ、総勢35人の団体でした。中にはバスで既にまわっておられる方もおられましたが、一様に、「歩いてまわることに値打ちがある」と話されていました。

7時15分、湊川神社前を出発することになっていたので、5時過ぎに起き、6時に家を出ました。6時50分に集合場所へ行くと、もうかなりの人が集まっており、話をすると、みんな遅れてはいけないということで、早めに家を出られておりました。バスが来たのは7時20分を少しまわっていましたが、既に三宮から半数ほど乗っておられ、総勢35人の団体でした。中にはバスで既にまわっておられる方もおられましたが、一様に、「歩いてまわることに値打ちがある」と話されていました。 9時に1番霊場、霊仙寺に到着、輪袈裟をつけ、金剛杖をもってお参りに出発しました。本堂でろうそくと線香に火をつけて供え、お賽銭を入れて拝み、先達について読経を始めました。般若心経以外読み慣れないお経についていけず、おまけに該当するページを探しているうちにお経は終わってしまいました。続いて太子堂で同じことをします。そのとき、本堂で納め札を納めていないことに気づきました。太子堂で納め札を札入箱に納めて読経を始めましたが、今度はお賽銭を入れていないことに気づきました。初めてのことで、あたふたとした1番霊場でした。

9時に1番霊場、霊仙寺に到着、輪袈裟をつけ、金剛杖をもってお参りに出発しました。本堂でろうそくと線香に火をつけて供え、お賽銭を入れて拝み、先達について読経を始めました。般若心経以外読み慣れないお経についていけず、おまけに該当するページを探しているうちにお経は終わってしまいました。続いて太子堂で同じことをします。そのとき、本堂で納め札を納めていないことに気づきました。太子堂で納め札を札入箱に納めて読経を始めましたが、今度はお賽銭を入れていないことに気づきました。初めてのことで、あたふたとした1番霊場でした。 間的な余裕があり、納め札や賽銭を忘れることはなくなりました。9時からお参りが始まり、やっと腰を下ろしたのが12時30分頃で、食事のために地面にござを敷いて座ったときでした。そこは3番金泉寺の奥の院で、とてもきれいな八重桜が咲いていました。花といえば、あぜ道にさしかかると西洋たんぽぽの姿が見られなくなり、安堵を感じます。

間的な余裕があり、納め札や賽銭を忘れることはなくなりました。9時からお参りが始まり、やっと腰を下ろしたのが12時30分頃で、食事のために地面にござを敷いて座ったときでした。そこは3番金泉寺の奥の院で、とてもきれいな八重桜が咲いていました。花といえば、あぜ道にさしかかると西洋たんぽぽの姿が見られなくなり、安堵を感じます。