2005年以前の日記

12月31日 パソコンでテレビ視聴

テレビのチャンネル権は妻が持っています。だからスポーツ放送などはめったに見ることはできませんでした。折角テレビ視聴が出来る機種を買っているのに見ることができないことを息子に話すと簡単に出来そうだったので、アンテナ線や分配機などを買いに行き、配線工事やパソコンとリモコンの設定などを全てしてもらいました。お陰で簡単に見ることができるようになりました。ついでにDVD-Rも買ってきたので、早速1月4日の「テレビでぼやき川柳」を試しに録画してみようと思います。それにしても、私一人ではパソコンの機能はほとんど使えないということを再確認する大晦日であり、息子に感謝しながらの年の暮れになりました。

12月30日 風邪気味

26日は老人クラブのカラオケグループの忘年会がありました。巻き寿司と刺身、それに焼き鳥の串2本を肴に缶ビールを2本飲みました。最後に参加者8人が2曲ずつ歌ってお開きになりました。それほど大きな声で歌った覚えがないのですが、翌朝からのどの調子がおかしくなり、午後からは熱っぽくなってきました。風邪薬でなんとか抑えていますが、今ものどの調子はもう一つです。

勤めている頃から、休みにはいると途端に体調を崩し、よく寝込みました。今年もカラオケグループの忘年会が最後の行事だったので、気がゆるんだのかもしれません。だから27日以降は家の中で自重する時間が多くなり、年末だというのにあまり役に立たない存在です。お正月は万全の体調で迎えたいものです。

12月25日 新しいデジタルカメラを購入

今まで持っているカメラは三脚にも固定できない状態になってしまいました。しかし写真は十分撮れるので、新しく買うかどうか迷っていました。しかし、家族のすすめもあって高倍率の写真が撮れるものを購入することにしました。初めはパナソニックの一眼レフタイプのものを考えていたのですが、お遍路に持参することを考えると、小さい方がよいと考え、コンパクトなもの(LUMIX DMC-TZ1)にしました。倍率は10倍、500万画素のものです。1GBのSDメモリーカードと一緒に買って4万円弱でした。初めて買った80万画素のデジカメが39800円だったことを考えると、性能のよいものが安く買えるようになったと思います。

12月24日 クリスマスコンサート

サンピア明石の食事付きクリスマスコンサートに行きました。グリーンヒルホテルの料理を頂いたあと、クラリネット・ビオラ・ピアノのアンサンブルでクラシック音楽を聴きました。昨夜、遅くまで年賀状を書き、今朝一番に本局まで出しに行ったので、食後にモーツアルトなどを聴くと、つい目をつぶってきれいな夢を見てしまいます。最も素晴らしかったのがグノーのアヴェマリアでした。心の中で一緒に歌いました。幸せなひとときを過ごさせてもらいました。

12月23日 城崎でカニカニ

今年も従兄弟に招待され、カニ料理を頂きました。いつもは三ノ宮の西村屋でしたが、今年は神姫バスが募集しているかにツアーで、城崎の西村屋ホテル招月庭へ行きました。大型バスに小学校へ行くか行かないかという子ども2人を含めてたったの15人の客が乗っているだけ、ガイドも付いているという贅沢な旅でした。土曜で祭日というだけあって、城崎はすごい人出、他のバスはみんなほぼ満席というのに、申し訳ない思いでした。

料理はカニだけでなくお造り、但馬牛と久しぶりにバンドをゆるめなければならないほど頂きました。食後は大きな温泉にゆっくりつかり、広い部屋で昼寝までして帰ってきました。本当に従兄弟に感謝感謝です。

12月22日 1月4日にNHKテレビ再デビュー

お正月番組の公開録画があり、川柳仲間と一緒に大阪放送会館のスタジオに出かけました。入り口で句箋に兼題を詠んで投句しました。本番が始まる直前、なんとディレクターが私の句を短冊に書いて持っているではありませんか。

というわけで、1月4日Pm5:15~5:45のNHK総合テレビ番組「テレビでぼやき川柳」に私が一瞬アップで登場します。時間があったら見てください。但し、残念ながら放映は近畿管内(BKエリア内)だそうです。

「ぼやき川柳」という番組は、普段はNHKラジオで毎週土曜日Pm3:00~4:00に全国へ向けてBKから放送されています。一昨年は2度ほど入選して放送で読んでもらいました。しかし最近は投句する回数も少なく、読んでもらうこともありません。

ところで昨年1月、妻が正月に詠んだ川柳と共に私たち夫婦の和服姿の写真がNHKTVで放映されました。だから今回は2度目のデビューということになります。

撮影禁止ということを知らずに準備中や休憩中に写真を撮影しましたが、放映前なのでスタジオの写真の掲載は自粛します。ロビーで歳末助け合いの募金箱が目にとまり、うっかり大きな声で「今なら間に合う」といいながら募金をしました。係のお嬢さんから「有難うございます」と言われて我に返り、とても恥ずかしく思いました。

NHK大阪放送会館 ロビーで撮影会 録画のあったスタジオ前

12月19日 クリスマスデコレーション

自宅のすぐ近所に、毎夜きれいに電飾の輝く家があります。毎年充実していくので、夜家を出たときには眺めて、楽しませてもらっています。

12月18日 初めてグラウンドゴルフ1位

今日は20人の仲間とグラウンドゴルフをしました。朝とても冷たい風が吹いていたので、軍手をはいてプレーをしました。昨日の雨でグラウンドは湿り気があり、とても丁寧にグラウンド整備がされていたので、球は素直に転がっていました。

いつも通り8ホールを3ゲームプレイしました。第1ゲームはつまらぬミスもあり21,第2ゲームは第1打でホールインワンをして17、第3ゲームはかなりグラウンドが乾いてきましたが、2打でゴールできることが多くなり、最終ホールでまたホールインワンをしたので14であがり、自己ベストのトータル52打で初めて1位になりました。ちなみに2位は53など、50台の成績の人がいつもより多くおられました。

12月16日 明石第九演奏会

広上淳一氏の指揮、関西フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、ベートーヴェンの第九交響曲を歌いました。広上氏は全身で表情豊かに指揮されるのでとても歌いやすく、すっかり乗せられてしまいました。聴衆の反応も演奏に迫力があり、しっかり歌っていて気持ち良かったと言って下さいました。合唱団員のみんなも満足そうでしたが、私だけは、一ヶ所みんなより1拍早く歌ってしまい、合唱指導されている坂下先生からもその部分の指摘をされ、それでも生演奏の良さだと慰めていただきましたが、やはりみんなのように満足感に浸れませんでした。

ところで、演奏後の打ち上げ会で、指揮者の広上氏が「第九はベートーヴェンが当時の貴族社会に対してみんなで自由で素晴らしい社会を築き上げようと命がけで創った曲だ」ということを強調され、「今の日本社会をもっとしっかり見つめて、いつの間にか戦争へ向けて動きだしていたということにならないようにしなければ」と、第九のもつ意義をしっかり考えるように話されました。防衛庁が防衛省になる法案が成立し、自衛隊の海外派遣が安易にすすめられるというような解説を聞き、また憲法9条の改正が当然のことのように言われ、愛国心についてどのように解釈をすればよいか議論の深まらないところで性急な成立をみた教育基本法、その上、日本の核兵器の保有について議論することは許されるべきという今の時代を、私たち市民がどのように考え、行動に示すか、私たち市民自身が人ごとでなく考えなければならないというとても有意義な演奏会になりました。

12月15日 明石ケーブルテレビで第九演奏会の練習風景放映

14日の練習で、指揮者の坂下先生から「明石ケーブルテレビのイベント情報として、第九の練習風景が流れる」とお聞きしました。夜に放送されることをすっかり忘れていたのですが、今日の番組表を見ると昼に再放送されることがわかりました。心の狭い私は、放送内容より、自分が映るかということに集中して見ていました。5分足らずの放映でしたが、一瞬私が映ったところで画面が切り替わっていました。それでもかなりアップで映ったことに少々満足してスイッチを切りました。

12月12日 いなみ野学園地域活動指導者養成講座で講義

今日は平成10年から6年間お世話になっていたいなみ野学園で「コミュニティづくりとボランティア」というテーマで講義をさせていただきました。在職中、自分がカリキュラムなどを組んでいた関係で、地域活動指導者養成講座ではこれまで講義をしたことはなかったので、今回が初めてです。

今回はパソコンの状態はよかったのですが、マイクの調子が悪く、途中で配線を変えるなどハプニングがありました。大きな講堂に100人あまりの学生さんが聴講されていましたが、初対面にもかかわらず、とても懐かしいというか親しく感じられました。

帰りに高齢者放送大学本科生の感想文を27通お預かりました。もう一度放送を聴いてお返事を書こうと思っています。

12月8日 老人クラブ忘年会の準備

12月10日に私の所属している老人クラブの忘年会が地元自治会館で開かれます。その時にカラオケをみんなで楽しむことになっています。私は女性カラオケグループのお世話をしていて、機械操作をさせてもらっています。そんなことから今度の忘年会でも、幹部の方々は私に当日の機械操作をさせようと思っておられたようです。ところが私はあいにくこの日に歩き遍路に行くことになっていたのです。だからレーザーカラオケを操作する方がいないため、当日は男性グループが使っているCDカラオケの機械を使うことになりました。ソフトが異なるので、女性の方々にとって普段練習している歌が歌えず、ご迷惑をかけてしまうことになりました。

それでも機器の準備だけはしておこうと思い、午前中に2階のホールへ機材を運び、テレビ2台に映像が映るよう配線しました。さらに、10数年も以前のカラオケ用アンプとスピーカーを使って、エコーの効いた歌が歌えるようにもしました。このアンプやスピーカーは扱う人がいなくて近年の忘年会では使われたことがないそうです。当日担当していただく方に説明をしておきましたが、かえってご迷惑をお掛けすることになるのではとちょっと心配しています。

12月5日 うれしの生涯大学で講義

「地域のリーダーとして」というテーマで4年生にお話をさせていただきました。私ごとき人間が人前でお話しするのはおこがましいことなのですが、いなみ野学園地域活動指導者養成講座で6年間もお世話になっていたお返しをしなければならないと思いました。それで、6年間、講師の先生方や学生の皆さんに教えていただいたことをお伝えしました。退職後たっぷり時間があったので、パソコンのパワーポイントを使ってお話しできるようになったのですが、当日は私が前もってパソコンを立ち上げていたせいか、初めのうちうまくスクリーンに映すことが出来ず、大変ご迷惑を掛けてしまいました。

午後からは、サンピア明石で開催された歴史教室で、「秀吉の七本槍」についての講義を受けました。やはり常に講義をしておられる先生の話は人をうまく惹きつけるのだなあと自分が恥ずかしくなりました。

12月2日 神戸大学グリークラブ定期演奏会

昨日は地区の子ども会が廃品回収をする日に当たっていたので、その準備に気を取られ、早朝の高齢者放送大学の勉強をすっかり忘れていました。

廃品回収に出すべきものを整え、所定の場所に持って行ったあと、朝食後もずっと屋外で仕事をしていたら風邪気味の感じになり、しばらく横になりました。昼食後風邪薬を飲んでゆっくりしていたら体調も戻りました。

夕方から神戸大学の定期演奏会を聴きに神戸文化ホールに出かけました。開演時間を見間違っていて、着いたときには第1ステージが終わっていました。例年通り大ホールの2階で聴きましたが、2階席は聴衆はまばらでした。演奏する方も33人(指揮者を入れても34人)と私たちが歌っていたときには想像も出来ない少人数なのに、相も変わらずこのホールで演奏するのは、ちょっと淋しさを感じました。それでも1階席はかなり座席が埋まっていました。

演奏そのものは、ピアノで歌っているときはとても美しく響いていましたが、フォルテになると声がやや荒くなり、和音の美しさが損なわれる感じがしました。少人数で強く歌おうとするからかもしれません。

それにしても、ハガキの開演時間を見間違うなど、小さな文字がすっかり苦手になりました。これからもこのような失敗を繰り返すことでしょう。気をつけなければなりません。

今日は妻の誕生日だとわかっていたのですが、なんの計画も立てないままこの日を迎えてしまい、不平を言われましたが、幸い娘からお祝いの品が届き大いに助かりました。

11月28日 ぶらり京都

久しぶりで京都の町を歩きました。といっても、いつもはあまり行かないところが歩きたくて、建仁寺へ行きました。南座は11月30日から顔見せ公演が始まるとあって準備が整っていました。花見小路の入り口に一力茶屋がありました。何度か前を通っているのに気が付きませんでした。花見小路を建仁寺に向かって歩くと、瓦屋根が丸く葺かれた珍しい風景に出会いました。建仁寺はモミジが最高でした。続いて八坂の塔が見える道を歩きました。丁度公開していたので2階まで上ってみました。紅葉越しに京都の町や西方の山が美しく見えました。二年坂を登り、七味屋で七味を買って、清水寺の近くまで行きましたが、あまりの人出に退散しました。帰りに花見小路の「川富美」で豆皿のおばんざいを食べました。16個の小さなお皿に盛られた料理と栃餅の入った白みそ汁と御飯でしたが、満腹になりました。帰りに阪急の西宮北口で下車し、県立芸術文化ホールで能・狂言の舞台を見ました。瀬戸内寂聴作の「くちなわ」などが上演されましたが、私は何度か夢の世界にいました。歌舞伎座や文楽劇場では、解説のイヤホーンを聴くのでよく理解できるのですが、この会場ではそれがないので、いまいち理解しにくかったのが夢への誘惑に勝てなかった原因なのでしょう。

南座 一力茶屋 丸く葺かれた屋根

建仁寺境内の紅葉 八坂の塔と2階からの景色

清水寺山門 豆皿のおばんざい

11月23日 フラワーセンター

この日まで有効の駐車券付入場券を頂いたので、朝からフラワーセンターへ出かけました。寒い風が吹き、曇り空だったためか、訪れている人はほんの少しでした。菊の展覧会の他に、寒蘭の展示会もしていました。菊の方はこの日で終了するとあって、かなり時期の終わりを感じさせるものもありました。寒蘭は繊細な花が本当に見事でした。

この日まで有効の駐車券付入場券を頂いたので、朝からフラワーセンターへ出かけました。寒い風が吹き、曇り空だったためか、訪れている人はほんの少しでした。菊の展覧会の他に、寒蘭の展示会もしていました。菊の方はこの日で終了するとあって、かなり時期の終わりを感じさせるものもありました。寒蘭は繊細な花が本当に見事でした。思ったより紅葉する木が少なく、寒々とした感じでしたが、温室の中は相変わらず見事な花を咲かせていました。折角なので、レストランでコスモスと菊の花の天ぷらが載った定食を頂きました。人が少なかったのでゆっくりした気分でくつろぎました。帰るとき、モミジバフウの並木の美しさにしばらく見とれていると、観光バス2台が到着し、少し賑わってきました。

11月22日 江井ヶ島小学校区グラウンドゴルフ大会

朝9時30分から、江井ヶ島小学校区健康スポーツ21主催のグラウンドゴルフ大会が開かれました。募集人員50名で、会員300円、非会員500円の会費が必要でした。私たち西江井友愛クラブのグラウンドゴルフ部員はほとんど非会員でしたが、都合のつく者15名で参加しました。1グループ6人で、8グループに分かれて8ホール、2ラウンドのゲームを楽しみました。私たちのグループは全員同じ老人クラブの会員だったので、記録係を引き受けました。優勝したのはトータル34で、なんと5か月ほど前に始めたばかりの人でした。優勝賞品の他に指定ホールのホールインワン賞も一人もらっていました。私はトータル46で、同点15位が7人いて、じゃんけんの結果20位の飛び賞をもらいました。大きなかさの賞品だったので、家に帰って楽しみに開けてみたら、カセットコンロのボンベが3本入っていました。カセットコンロは既に廃棄してしまっているので、どのように有効に使うか、考えなければなりません。

11月19日 Chiaki Kadooka バッハ・ピアノリサイタル

午前中はいなみ野学園祭へ行きました。学生自治会や同窓研修会の役員さん、そしてかつてのクラスの皆さんなど、懐かしい方々に声をかけていただきながら、楽しみにしていた絵画や陶芸の作品展示などを見てまわりました。

午後からは加古川市立松風ギャラリーで開かれたピアノリサイタルに行きました。Chiakiさんは高校時代に受けたいじめが原因で精神障害を来され、3年間苦しんでこられましたが、昨年5月に、小さい頃から身に付けていたピアノによって自信を取り戻そうとお父さんのご指導で努力され、1年半かけてやっと今日のリサイタルにこぎ着けられたそうです。そのような話をされるお父様は途中で何度も胸が込み上げてくるものがあり、涙ぐまれる場面がありました。

演奏はバッハを淡々と、しかしとてもきちんと弾いておられました。あいさつの後、アンコールとして3曲弾かれましたが、その1曲目はそれまでと違って全身で感情をこめて弾いておられる様子がうかがえ、とてもよかったと思いました。

演奏を終わって、「私もこのように立ち直ってきたので、声をかけていただければどこへでも出かけていって演奏させていただきます」とあいさつされた言葉を聞いて、お父様との二人三脚で精神障害を克服されている努力に胸が熱くなりました。

11月18日 六甲男声合唱団定期演奏会

午後から六甲男声合唱団の定期演奏会を聴きに、神戸の松方ホールへ行きました。この合唱団は私も学生時代に在籍していた“神戸大学グリークラブ”のOBで結成されています。私の兄もこの合唱団の一員で、入場券を送ってもらったのです。

古希を越えた団員がずいぶんいますが、その活動はドイツへ演奏旅行をするほどバイタリティがあります。今日のプログラムでも、最後のステージではフォーレのレクイエム全曲を、大阪チェンバーオーケストラにソプラノとバリトンの独唱者を招いて見事に演じました。

テナーが信じられないほどの高音で歌い、フォルテでは迫力ある声で歌い、決して年齢を感じさせない素晴らしい演奏でした。演奏会のあと同学年の仲間に「お前も歌いに来いや」と誘われましたが、決してあのような声は出ないし、曲も覚えられないだろうと思いました。私にとっては一度覚えた第九を毎年目立たないよう、演奏会を台無しにしないよう、そっと歌っているのが精一杯です。

11月15~16日 西江井友愛クラブ親睦旅行

地元老人クラブの仲間18人で北陸方面へバス旅行を楽しみました。バスの中では、自称吉本興業から派遣されたという愉快なベテランガイドの話を聞いたり、居眠りをしたり(妻も高齢者大学の旅行で朝の集合が早く、早朝から起きていたため)しながら名神から北陸自動車道を走りました。先ず、ガイドから「カキクケコで楽しく生きていきましょう」と励まされました。

〈カは言葉の前に「まあ」や「わあ」をつけて感動しましょう〉〈キは何にでも興味を持ちましょう〉〈クは頭を使って工夫しましょう〉〈ケは健康に注意しましょう〉〈コは恋をして若さを保ちましょう〉だったと思います。お米の種類についてもずいぶん詳しい話をおもしろおかしく聞かせてもらいました。越前海岸の美しい景色を車中から見ながら走りましたが、出発時快晴だった空も、北陸にはいると降ったりやんだりの天候で、ときどき傘を必要としました。

最初の訪問地は東尋坊でしたが、強風のため観光はそこそこで引き上げました。早めに山中温泉のホテル『花つばき』にはいり、温泉でゆっくりしました。ここは3つの温泉があり、最初は大浴場で旅の汗(寒かったので汗はかきませんでしたが)を流し、夜は野天風呂の湯畑に、翌朝は露天風呂に入りました。

翌日は初めに白山本宮・加賀一ノ宮『白山比咩神社』を参拝しました。観光バスだったので、参道を登る楽しみはありませんでしたが、広くて静かな境内はとても雰囲気がありました。ここまで来ると紅葉もかなり色づいていました。そのあと手取川に沿ってさかのぼり、石川県立白山ろく民俗資料館へ向かいましたが、とうとう雨が降り出しました。本当は月曜休館日だったのですが、私たちのために特別開館して下さいました。お役所にすればずいぶん融通を利かせて下さったものと感謝しています。資料が展示されている建物だけだと思っていたら、古い民家や民族資料としての建物などがたくさん移築されていて、素晴らしいところでした。ここでも降っていた雨がやみ、最後に少し傘をさしましたが、ゆっくり見学できました。

最後の見学地は越前大仏でした。パンフレットには臨済宗妙心寺派 大師山 清大寺と書かれていましたが、住職の解説では相互タクシーの社長 多田清氏が故郷への恩返しに中国の龍門石窟をモデルに日本一の大仏を作ったもので、いろいろな宗派の観光客に訪れてほしいので、宗派は「皆の衆」だと笑いを取っていました。それにしても規模の大きさに圧倒され、楓やドウダンツツジ、そして銀杏の紅葉の美しさに感動しました。ここでも山門に着いたときに大雨が降り出しましたが、回廊から大仏殿、そして五重塔と雨にぬれないところを回っている内にやんでしまい、無事にバスに戻ることが出来ました。

今回の旅行の添乗員は、いつも美しい笑顔の若い女性でした。家でも明るく振る舞っているそうで、「お前がいたらやかましいと言われる」といっていました。その女性を見ていて、10年ほど前、小学校教員の採用試験で集団面接に立ち会ったときのことを思い出しました。一人の女子学生が「私は小さいときに祖母から常に笑顔を絶やさない人になれと言われた。それをこれまで続けてきたし、教師になってもそのことを続けたい」と笑顔で話し、実際面接が終わるまで笑顔を絶やしませんでした。その女性は今も多くの子どもたちを笑顔で温かく包み込む素晴らしい先生になっているだろうか。そして、そのような先生がたくさんいれば、子どもたちの悩みもずいぶん解消されるのではないだろうかと考えたりしていました。

毎朝、女性はお化粧をするとき、男性は髪に櫛を通すとき、鏡に向かって自分の最高の笑顔をしてみる習慣をつけるのもいいかもしれませんね。

静かな白山比咩神社 民俗資料館の建物

越前大仏

11月13日 放送大学の私の放送

10月28日のラジオ講座で、おすすめの一冊について6分ほどお話ししました。放送直後に姉から「聴いたよ」と電話がかかってきました。そして森本先生のホームページ「ゆうとぴあ通信」にも取り上げていただきました。また、いきいきネットの仲間から、忘年会の出欠の返事に「放送を録音しました」と書かれていました。そして思いもかけず、お遍路で温泉に入っているとき、遍路仲間から「放送聴きましたよ。わかりやすかったですよ。すぐに図書館で借りてきて読みました」と言って下さいました。また夕食の時に、その方の奥様が、「放送で話し終わられたとき、主人と拍手したんですよ。すぐに本も読ませてもらいました。面白かったですね」と言って下さいました。このような反応に接すると嬉しくなってしまいました。しかし、放送大学の学生さんはどのように思われたのか少し気になります。

11月5~6日 さわやか福祉16同期会

兵庫県いなみ野学園地域活動指導者養成講座福祉系16期生の同窓会が、姫路ハイランドビラでありました。宴会のあと、部屋にみんな集まって、一人ひとり、現在の活動や、病気に対する体験談、失敗談など、有意義な話を沢山聞かせていただきました。福祉系の修了者だけあって、民生委員を引き受けられている方も多く、その苦労話などから、地域で支え合うことの大切さなど、これからの地域のあり方について多く学ぶことができました。このような前向きに活動しておられる方々の集まりは、私のこれからの生き方や地域活動に関する貴重な情報を得ることにつながるので、今後とも出来る限り参加したいと思っています。そして、企画してくださる方々に心から感謝しています。

11月4日 村本麻里子ピアノ・リサイタル

午前中は畑でタマネギを植える準備をしました。300本ほど植えられるように畑に苦土石灰を撒いてクワで耕しました。先日一度肥料を入れて耕しているので、土は柔らかくなっていましたが、それでも休み休みクワをふるいました。

午後からは、神戸学院大学のグリーンフェスティヴァルの一つ、村本麻里子ピアノ・リサイタルを聴きに行きました。演奏者のお父様からご招待していただいたのですが、独演会にもかかわらず会場には大勢の聴衆が来ておられました。開演ぎりぎりにいったので端の方しか座席が空いていなかったのですが、偶然座った席から演奏者の手元がよく見え、素晴らしい指さばきにいっそう感動を深めました。

曲目はヴィルヘルム・ケンプの作品など、ほとんどがあまり聞き慣れない曲ばかりでしたが、演奏者の醸し出す雰囲気と曲想を美しく、また力強く表現される演奏に、ピアノ独奏のすばらしさを改めて感じた演奏会でした。

11月3日 やしろの森公園

数年前から一度訪れたいと思っていた「やしろの森公園」へ午後から出かけました。嬉野台生涯教育センターの少し東にあることは標識で知っていましたが、同じ県立の三木森林公園を想像していたので、駐車場に着いた時、快晴の祭日にもかかわらず車が20台ほどしか止まっていないのにちょっとびっくりしました。実際、メインの活動拠点施設を離れて森の中を散策していたときには、誰にも出会いませんでした。

初めに車椅子でも通れるという1.3㎞ほどのコースを歩きました。コンクリートと木道で整備された道は、障害者や高齢者でもゆっくり楽しめる静かなコースでした。続いて車道を挟んで反対側の『あゆみの森』の1.7㎞ほどのコースを散策しました。こちらは急坂や階段がある山道で、池のそばには木道があってとてもよい雰囲気でした。いろいろな木にネームプレートが取り付けられていますが、木の名前を一つも覚えられないことにいささかがっかりしています。これからはデジカメで写真に撮って少しでも覚えていきたいと思います。

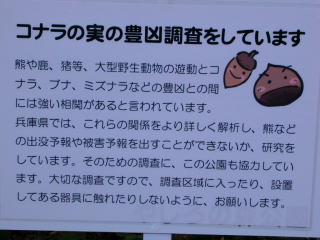

そのコースの途中の森に白い網が傘を逆さに広げたような形でいくつか設置してありました。近づいて説明を読むと、コナラの実の豊凶調査をしているとのことでした。実の出来具合によって熊などの出没被害を予想しようというのだそうです。単に県民の憩いの場としてだけでなく、このような地道な研究をすることも県立の森林公園の役目だということをはじめて知りました。

11月1日 書写山ハイキング

車で書写ロープウェイの乗り場まで行き、歩いて登りました。岩場のでこぼこの結構厳しい山道でした。汗をかきかなり登っていたところで、山上から広峰保育園の3~5歳の園児が元気よく駆け降りてきました。大学生の実習生がいるのか、かなり沢山の大人が引率していましたが、それでも手を繋いでもらっていたのは4人だけで、100人以上の子どもたちが、かなりのスピードで下っていきました。

久しぶりの圓教寺参拝でしたが、志納金〈入山料〉300円がいることを初めて知りました。1000円出すとロープウェー山上駅から摩尼殿までバスに乗れることも知りました。茶店で関東煮を食べましたが、カラシではなく土ショウガをすり下ろしたものがついていて、塩辛いけれどあっさりしていて美味しく頂きました。書写山は「性空上人壱千年御遠忌」ののぼりが沢山立てられ、五万円で桜の植樹が出来ると書かれていました。書写山の上では一部紅葉が始まっていました。

帰りは岩が突き出ていて、かなり段差もある急坂の道なのですが、3歳の幼児が元気よく降りていけるのだからと、帰りに予定していたロープウェイをやめて、私たちも歩いて下りました。帰り道では、大学生の団体が登ってきましたが、こちらは保育園児と違ってかなりばてていました。保育園児も大学生もどちらも元気よくあいさつをしてくれるので、私たちは若々しい元気をもらいました。

圓教寺山門 摩尼殿 大講堂と食堂

大講堂 性空上人ののぼり 紅葉した楓

10月31日 オーケストラ公開リハーサル

この日、19:00から明石市民会館アワーズホールで、ドイツのフライブルク市立フィルハーモニー管弦楽団の演奏会がありました。その演奏会に先立って17:00から公開リハーサルが行われ、はがきで応募した市民100人〈三倍の応募があり抽選で当選した人〉と、市内の吹奏楽などをしている中・高校生、そして明石第九合唱団員が招かれました。第九の演奏会当日以外、このような一流の演奏家達のリハーサルを聴くのは初めてでした。今回も、指定された客席で、正面の一番前で誰にも邪魔されないところで見ることができました。

練習のあと、質疑応答がありました。高校生が質問をしていましたが、うまくなるためには努力以外にないというのが演奏家達の共通の解答でした。

10月25日 日本華楽団 オーケストラ華夏(ホワシャ)10周年記念定期演奏会

いなみ野学園の卒業生で楽団員のKさんから招待券をいただき、兵庫県立芸術文化センター大ホールで開かれた演奏会を聴きに行きました。開演20分前くらいに着いたので、1~2階は満席、4階に上がるとほとんど人がいなかったので、正面の一番前で聴くことができました。4階から見ると、舞台の一番奥の様子も全てわかり、特に打楽器の演奏はその激しい動きがよく見えたので圧巻でした。双眼鏡を持って行ったので、一人ひとりの表情もよく見え、特等席から鑑賞できました。

オーケストラ華夏の指揮者、コン〈漢字がでない〉林先生は、いなみ野学園の特別講座に、オーケストラ華夏の主要メンバー5人と来て下さり、お話と演奏を聴かせてくださいました。先生のお話も素晴らしかったのですが、初めて生で聴く中国の民族楽器の演奏は本当に感動でした。その時にお世話いただいたのがKさんでした。それ以来、いつも演奏会に招待してくださいます。今日も素晴らしい音楽に至福の時を過ごさせてもらいました。

10月24日 太刀魚の刺身

息子夫婦と明石市立文化博物館へ「須田剋太展」を見に行った帰り、『魚の棚』に寄りました。昼網の新鮮な魚たちがはね回っていました。太刀魚がお刺身に出来るというので買って帰りました。初めて食べましたが、脂がのって、歯ごたえのあるトロといった美味(本当のトロは食べた記憶がありません)でした。

一緒に買ったカワハギも、皮をむいてもらって持ち帰りましたが、皮を剥がれているのに袋の中でピクピク動いていました。やはり、魚の棚の昼網の魚は新しいと思いました。

10月21日 久しぶりのドライブ

年賀状の図案の撮影で、朝早くから岡山県へドライブに出かけました。撮影が済んだ後、境内を歩いていると木に白いものが沢山ぶら下がっているように見えました。近づいてみると、蜘蛛の巣でした。そう言えば揖保川を通過する頃からは霧が出て、ライトをつけて走ってきました。なんと蜘蛛の巣に霧が付着して白く光っていたのでした。自宅の庭も蜘蛛が大発生していますが、ここの境内も同じだったのです。

同じ境内で銀杏が黄色い実をつけていました。足下には実を取り出した皮が沢山落ちていました。そこでふと思い出したのが、数年前ぎんなんの実を沢山拾った場所が岡山県だったことです。そこで、以前に走った道を思い出しながら、迷いに迷ったあげく、何とか目的地にたどり着きました。案の定、あたりは独特の匂いが立ちこめ、道ばたの溝に実が沢山落ちています。溝から土手へと登りながら、次々袋に入れていきました。家に帰って、バケツに水を張って実を浸けましたが、2杯分ほどありました。但し車の中のあの匂いは当分消えそうにありません。

10月19日 志方町高畑のコスモス

18日の夕方、NHKTVで志方町のコスモス畑が放映されていました。インターネットで調べると、場所がすぐにわかったので、今日の午後、お天気がいいこともあって車で出かけました。南光町のひまわりに負けないくらい広い畑が一面ピンク色でした。こんなに広い面積に美しく花を咲かせるよう世話されてきた地元の方々の苦労は大変だったろうと思いました。

10月19日 犯人はドウガネブイブイの幼虫

サツマイモを食い荒らした犯人の本名?を確かめたいとインターネットで「根切り虫」と入力したところ、「それはドウガネブイブイの幼虫でしょう」という記事が出ていました。それで写真を見ると、まさにそれでした。サツマイモなどを食い荒らすと書かれていました。今年はどうしてこんなに沢山発生したのでしょうね。

ドウガネブイブイの幼虫に食い荒らされたいも

10月18日 サツマイモの収穫

朝6時半から畑でサツマイモを掘りました。結構大きないもが入っていましたが、どのいもも虫に食われ、一つとしてまともないもはありませんでした。ひどいのは皮だけで中身は空っぽというのもありました。このようなことは今までで初めてです。そしていものまわりから続々と根切り虫(私たちがそう呼んでいるだけで、正しい名前は知りません)が見つかりました。踏んづけると、いもをたらふく食べているからか白い汁が勢いよく飛び出しました。虫の食べ残しを私たち夫婦が食べることになります。トホホホ……

10月14日 のじぎく兵庫大会開会式

今日も晴天に恵まれ、素晴らしい開会式日和になりました。

昨日に引き続き、のじぎく兵庫大会開会式のボランティアに行きました。昨日のメンバーに15人ほど新たに加わり、本部スタッフと総勢30人で各県選手団と同行ボランティア、吹奏楽や合唱、演技者など全部で7000食の弁当配布と弁当殻回収をしました。

10時40分頃から配布の準備にかかりました。弁当が腐ってはいけないということで、初めは20個入りの弁当の箱を5箱ずつ車で運んでいたのですが、11時の弁当配布開始と同時に各県の選手団の弁当を取りに来られたので、弁当の供給が間に合わず、保冷車からテントまでボランティアが並んでリレーで運びました。選手団の弁当配布は11時30分頃には終わり、交替で食事をしました。そうする内に開会式が終了し、選手団が引き上げたあと、出演者たちが一斉に弁当を取りに来ました。一方で選手たちが食べ終えた弁当殻をもって来るので、弁当の配布と弁当殻回収の両方がピークになり、全員てんてこ舞いになりました。私は保冷車から弁当を降ろす仕事をしたあと、弁当殻を箱に詰めてふたをする係をしました。顔から汗がぽたぽた落ちていました。国体から5回目の弁当係ボランティアでしたが、今日が最高に汗を流した作業でした。今日で私のボランティア活動は一応終了になります。

昨日の神戸新聞に、明石市からフライングディスクの選手として出場する今森啓文選手が写真と共に紹介されていました。彼はダウン症で小学校低学年の頃から手品がうまく、みんなを楽しませる一方で、いろいろとエピソードの多い子どもでした。その今森選手が開会式を終えて、兵庫県の選手団の一員として弁当配布のテントの前にやってきました。思わず彼の手をとり、新聞記事を読んだことを伝え、競技にも頑張るように励ましました。彼も既に40歳を超えており、私も白髪のじいさんになっている上に、ボランティアの服装をしていたので、きっとだれかわからなかったに違いありません。きょとんとした顔をしていました。私も新聞の写真を見ていなければ、今森選手だと確信できなかったと思います。

帰りに車椅子に乗ったはばタンのキーホルダーをもらいました。これこそ障害者大会だと思いました。

今日も2時過ぎに終わったので、ふれあい広場でファンキーキッズのはばタンダンスのステージを少し見ました。ダウン症の選手や高校生たちが舞台の下で一緒に踊っていました。帰り道の交差点で偶然皇太子の車に出会いました。信号が全て赤になり、通行中の車も歩行者も全部止められました。今日は学園都市から朝霧駅行きのバスに乗り、朝霧駅から山電大蔵谷駅まで歩いて山陽電車で帰りました。今日の万歩計は13,065歩を示していました。

家に着くと4時半だったので、開会式の録画放送を5時まで見ることができました。「ゆうとぴあ通信」によると、選手宣誓をした兵庫県代表の選手は、姫路養護学校高等部を昨年卒業し、ワールドカップに引き続きドイツで開催された障害者大会に日本代表選手として出場した選手だと知り、ますます応援したくなりました。

開会式を待つ高知県選手団 ボランティアの仕事も一段落

触れあい広場の舞台下ではばたんダンスを踊る選手たち 素敵なはばタンたち

10月13日 のじぎく兵庫大会公式練習日のボランティア

のじぎく兵庫大会(全国障害者スポーツ大会)が明日14日から開催されます。今日は公式練習日で、のじぎく国体と同様、弁当引き替え業務のボランティアをしました。開催前日ということで、弁当に関わるボランティアの人数も全体で20名、10名ずつ2ヶ所に別れての作業なので、じつに和気あいあいと助け合いながら活動できました。時間も10時集合、11時弁当配布開始ということでゆっくりしたペースでした。12時前には大体が終わり、弁当殻の回収も、のじぎく国体と違って分別回収しなくてよいので、少ないボランティアでも十分こなすことが出来ました。

弁当引き替え場所が日の当たるテントということで、たくさんの弁当を一時に保管することが出来ず、在庫が少なくなれば保冷車まで取りに行くというようなじつにのんびりしたペースでした。また、弁当殻も元の段ボールの箱にきちんと詰めて、保冷車へ運べばよいということで、のじぎく国体と違って落ち着いて作業が出来ました。

そんな中で、平成4~5年頃一緒に勤めた先生が声をかけてこられました。出石養護学校の高等部の生徒を引率してこられていました。その他に、現職中、生徒がお世話になった方と一緒にボランティアをするなど、思わぬ出会いがありました。長野県の選手の一人が、私たちに『頑張ってください』と声をかけてこられるなど、障害者の方々から励まされてしまいました。だから、私たちも選手団が前を通過するときには拍手を送りました。このように障害者大会ならではのほのぼのとした雰囲気があり、今回は本当にいい仲間とボランティアが出来ることを嬉しく思った一日でした。

今回の制服(ベストと帽子)は濃いミカン色で、背中に大きく「おもてなしボランティア」と書かれています。さすがの私も今回は帽子はかぶっていましたが、ベストは脱いで袋に入れて電車に乗って帰りました。

ところで、今月は高知の歩き遍路を欠席したので、少しでも歩こうと考え、総合運動公園から学園都市まで歩き、バスで舞子まで行き、JRで大久保駅まで乗って、そこから歩いて帰りました。一日で13,476歩歩きました。ちなみに朝は江井ヶ島駅から板宿経由で総合運動公園まで電車で行きました。

10月11日~12日 職員OB会

一昨年まで勤めていた職場の職員OB会が西宮市の甲山の北側にある六甲保養荘でありました。午後からだったので、ゆっくり小部峠から六甲山上を車で縦走しました。六甲山の東側は深い霧で、久しぶりにライトをつけて霧の中を徐行で進みました。

当日の出席者はみんな前向きに生きてこられた方ばかりで、食事をしながら聞く話はとても勉強になりました。「退職後、高齢になって参加することは、自分が今年も元気で参加できる喜びを感じることと、仲間の無事や活躍ぶりを見聞きする中で、自分の生きる意欲を高めることが大切だ」などと、高齢の方からお話を伺いました。みんなで十数名の集まりでしたが、一人ひとりの様子を親しく伺うことが出来、貴重な集いだと思いました。翌朝は所用があり、朝食もそこそこに先に失礼しました。

10月10日 のじぎく国体閉会式のボランティア

のじぎく国体の弁当配布ボランティアも3回目となり、みんなすっかり要領よくなりました。前回の倍近い5700食を配布し、弁当殻の処理をしましたが、2時半頃には全て終了していました。解散後、閉会式を少しのぞいてみましたが、スタンドには幼稚園児がたくさん残っていました。3時過ぎに閉会式も終わりましたが、帰り道ではマスコットの「はばタン」が一番の人気者で、小さな子どもだけでなく、退場してきた他県の選手たちも「はばタン」と一緒に記念撮影をしていました。

それにしても、昨日の同窓会で紹興酒にして正解でした。二日酔いもなく、最後まで頑張ることが出来ました。

弁当殻の処理

10月9日 雲中小学校ふたご会(昭和25年卒)

三ノ宮で行われた小学校の同窓会に出席しました。昨年は愛知万博にあわせて名古屋で開催され、参加できなかったので、2年ぶりに懐かしい顔に再会しました。それぞれの近況を聞きながら、たくさんのエネルギーをもらった気がします。来年古希を迎えるというだけあって、結構病気の話題もありましたが、それでもまだまだ元気に活躍している人が多く、フリードリンクということもあってみんな大いに飲んでいました。私のそばにいたグループはもっぱら紹興酒で、5~6人で4本ほど開けていました。私も注がれるままに飲んでいたら、帰りには久しぶりに足がふらついていました。翌日のボランティアのこともあったので、2次会には参加せず、酔い覚ましに元町通りを歩き、神戸駅から乗り越してはいけないので普通電車に乗って帰りました。明石に着くまでぐっすり寝ていました。

このように、毎年お世話下さる仲間がいるので、ふたご会は何十年も欠かさず続いています。

10月8日 明石第九合唱団本番指揮者による練習

今年は12月16日に広上淳一氏指揮で第九を歌います。今日の日曜練習に広上さんが来られ、一通り練習をしました。今までの指揮者とは全く違う解釈の部分があり、当日うまく歌えるのか少し不安になりました。まだ本番まで2か月あるので、これからひとつひとつ確かめながらの練習になります。指導を受けたことを全て記録することが出来ず、認知症に向けて進行中の私には、当日まで覚えていることは無理だと思います。普段指導いただいている指揮者を頼りに歌い慣れることに重点を置くしかありません。

本当は今日、明日と2日間、四万十町(旧窪川町)から四万十市(旧中村市)まで歩くことになっていたのですが、指揮者練習がステージに立つひとつの条件になっているので、歩き遍路を休みました。

10月7日 神戸学院大学土曜公開講座(第2回)

「国際社会における災害対応について」と題して浅野壽夫教授の話を聞きました。第1回は国体開会式のボランティアと重なったため参加できませんでした。今回の浅野教授は長年「国際協力機構(JICA)」に勤務されており、その時にボリビア、タイ、メキシコなど、海外でも勤務されています。その後国際緊急援助の仕事に就かれ、インド洋の津波災害やパキスタン西部大震災などへの緊急援助隊派遣を指揮されるなど、海外の事情を十分知った上での災害への対応の実績を積まれた方なので、話は具体的かつ本質的で、とてもいい勉強になりました。

神戸学院大学の土曜公開講座には数年前から参加していますが、このような実績のある先生が教授や助教授になられてお話しされることがあり、心をうたれたり、学ぶことがたくさんあります。年2回、1回5~6講座聴くことができるので、とても楽しみにしています。

10月4日 グラウンドゴルフ明石市大会

老人クラブ連合会主催の秋のグラウンドゴルフ大会がありました。自転車に乗って、いつものようにみんなで西明石の会場へ行きました。日差しが強く、日蔭を求めて縁石に座っていたら、なんと犬の糞の上でした。これで「ウン」がついたかと思っていましたが、1回戦は補欠に回りました。弁当やおやつを食べ、午後からの2回戦がいよいよ始まるということで、準備運動をしてグラウンドに出ようとした途端、ポツリポツリと雨が降り始め、コートに集合する内にどんどん雨脚がひどくなってきました。高齢者の集まりなので、即「試合中止」が宣告されました。犬の糞では「ウン」が悪かったようです。

帰りにサティで打ち上げ会をする予定でしたが、みんなずぶぬれになりながら自転車で帰りを急ぎました。家に帰り着いたときには下着まで濡れ鼠になっていました。

9月30日 のじぎく兵庫国体開会式

今日も9時から弁当配布のボランティアをしました。リハーサル大会時にいろいろ改善点がでていましたが、事務局の人たちはしっかり改善され、見事な連携で、前回より人数が少なかったにもかかわらず、とてもスムーズに仕事が遂行できました。リハーサルの大切さをしみじみ感じた次第です。

それにしても警備が厳重で、私たちはボランティアの服装で会場へ行ったので、スムーズに会場へ入ることが出来ましたが、袋に入れて持参した人たちは、至る所で呼び止められ、まともに入ることが出来なかったようです。

弁当の配布場所ではスタッフに配布するだけなので、開会式といっても、スタッフや演技をする人たちの姿しか見られませんでした。しかし、帰りに各県の選手の人たちに出会いました。それぞれ服に県名が書かれているので、全国から来られているという実感があり、少し感動しました。選手たちは開会式を終え、とても楽しそうな雰囲気でした。

9人のボランティア仲間 演技を終えて引き上げる顔は満足そう 退場した選手を引率するスタッフ

引き上げる選手団 リラックスして記念撮影をする選手たち はばタンも引っ張りだこ

9月27日 今年も白い彼岸花が咲きました

数日前から花芽をのぞかせていた白い彼岸花が昨日から咲いています。夜の気温が20度になったら花が咲くと言われているそうですが、それが彼岸の頃なのでしょうね。秋の庭もいろいろな花が咲いています。9月に入ってまいた大根も大分大きくなってきました。

9月24日 のじぎく兵庫国体リハーサル大会ボランティア

朝8時過ぎに神戸市営地下鉄総合運動公園駅で仲間と待ち合わせをし、ボランティアの集合場所へ行きました。弁当配布業務係のボランティアが400人ほど集まっていました。説明のあと、帽子とベストを受け取り、5ヶ所に別れて業務をしました。私たちはグリーンアリーナ(総合体育館)で、この日業務のない班の人もやってきたので、3400食を90人ほどで行いました。業務内容も、私たちの弁当引き替え業務の他に、弁当殻を回収して分別する業務、引換券紛失などに対応する業務、早期喫食呼びかけ、ゴミ箱から弁当殻を回収業務、弁当殻搬出、行列整理、引き替え完了者確認など、たくさんの業務に別れていました。弁当引き替え業務も、前にいて、弁当引き替券を確認しながら、弁当を渡す仕事と、後ろで弁当を袋に入れたり、請求された弁当の数を前の人に渡したりする仕事があり、私たちのグループは後ろで頑張りました。弁当を取りに来る時間が集中しており、100個以上のグループもあったりして、11時過ぎからてんてこ舞いの忙しさでした。休憩も4班に別れて交替でとったりしました。

2時半頃に終了したので、そのあと開会式のリハーサルを見学しました。スタッフの人たちが代わりに立って、聖火台に点火するなど楽しく見せていただきました。最後に武庫川女子大学健康・スポーツ科学科の学生演技を見ましたが、楽しく、そして見事な演技でした。帰りはボランティアの服装のまま電車に乗ってかえりました。

ボランティア仲間 開会式リハーサル 聖火台に点火

9月21日 9月最初のグラウンドゴルフのプレイ

都合の悪い日は実施され、今日は出来ると張り切っていた日は雨天中止という悪い巡り合わせで、今日7月以来のプレイをしました。最初はなかなかうまく打つことが出来ず、27の大たたき、2ゲーム目は20と持ち直しましたが、3ゲーム目はまたうまく打つことが出来ず24、トータル71でした。今日はグラウンドが乾きすぎていたこともあって、トータル60代後半から70代の結果のメンバーが何人もいました。ホールインワンも9月に入ってからみんなのトータルが2桁には乗っていないとのこと、今日も20人で9本でした。10月4日には明石市の大会があります。それまでに調子を取り戻しておく必要があります。

9月19日 初めての録音

高齢者放送大学で10月に「お薦めの一冊」という書籍紹介の番組があります。わたしもすることになり、今日その録音がありました。自分の声が放送の電波に乗るというだけで緊張してしまいました。6分間の原稿を作るのに1か月以上かかりました。原稿を声に出して読んでみると、自分の文章が本当に読みにくく、回りくどい表現であることにがっかりしました。それでも毎日声に出して読み、訂正し続けて、やっと原稿が完成?したのは前日の夜でした。

もともと朗読については、小学生時代の自分を考えると学習障害児だったのだろうと思うほどコンプレックスを強くもっています。したがって、マイクを前にするだけで緊張し、声もうわずっているのが自分でもよくわかりました。6分間の原稿を途中何度も読み直し、9分近くかかってしまいました。うまく編集すると言って下さいましたが、当日どのような放送になるのかいささか心配です。

9月18日 台風一過

九州や中国地方で大きな災害をもたらした大型台風は、夜中に少し強い風が吹いたものの、日本海へ抜けていきました。我が家では物干し台が30㎝ほど移動しただけで、特別影響はなくホッとしました。朝起きてから家中掃除機をかけると、風が吹き荒れた分、いつもの3~4倍のゴミの量でした。すきま風の吹く古い家だからでしょうね。

ところで、午後からカラオケのお世話で海岸近くの自治会館へ行きました。海はいつもより波風があり、ウィンドサーフィンを楽しむ若者たちの姿が見られました。海の色はいつもと違って黒っぽく、黒い水平線のむこうに小豆島や家島群島がくっきり見えていました。もちろん近くの淡路島は家が1軒1件見えるほどで、明石海峡大橋の欄干が見えていました。

帰る頃には、海の色は川の水が流れ込んだようで、茶色く見えるかなり広い帯状になった部分がありました。夕方海岸へ写真撮影に行きましたが、ほとんどいつもの景色になっていました。

水平線のむこうに見える島影 海草が打ち上げられた江井ヶ島海岸

9月16日 明石市文化講演会

午後から田原総一朗の講演「放送と文化~時代を読む~」を聞きに行きました。東京12チャンネルで培ったタブー(昭和天皇の戦争責任、原発の是非、部落問題などを当事者同士で討論させる)をメディアにのせる挑戦を今も続けておられることがよくわかりました。1987から始めた「朝まで生テレビ」では、多くの政治家、中には首相を引退させるきっかけになった討論番組の裏話を聞くことができました。また、首相選びの裏話は特におもしろく、金権政治が批判される時代の中で、金権にかかわらない政治家が自民党ではただ一人小泉さんだけだったことが総裁選で選ばれた理由だったようです。だから、小泉さんの一匹狼的な手法に、族議員たちははらはらしていたことがよく理解できます。そのようなことを知りながら、「サンデイプロジェクト」なども見ると、きっとおもしろいだろうと思います。

湾岸戦争の時、国連安保理でイラクへの制裁が議決されたのに、日本はお金だけ出して自衛隊(軍隊)を派遣しなかったことから、国際社会から馬鹿にされたことを反省し、軍隊派遣へ向けた憲法改正に世論(メディア)が動こうとしているという解説がありました。しかし、これまでのアフガニスタン、イラク、今のレバノンなどの民衆も巻き込んだ悲惨な状況を見るにつけ、やはり力による制圧を肯定することはどうしても出来ないのが正直な心情です。日野原重明先生の言われる「力で制圧しようとすれば報復があり、いつまでも憎しみ合いが続く」といわれたことばを大切にしたいと思います。

そんな話を聞いた後だったので、帰りに本屋へ立ち寄ったとき、『~胸を張って「愚直」に生きてみないか~きちんと生きている人がやっぱり強い!』内海実著(河出書房新社)を買ってしまいました。ゆっくり時間をかけて読んでみたいと思います。

9月4日 1か月ぶりのグラウンドゴルフ

8月は夏休みだったグラウンドゴルフが今日から再開しました。来週が当番だったのですが、来週はお遍路と放送大学の中央スクーリングで参加できないので、今日当番をしました。1か月ぶりで使うグラウンドは草が生え、地面もでこぼこになっていて、かなり荒れていました。まず大きなほうき状のトンボで大まかにグラウンドをならし、石のローラーで固める作業をしました。そして、コース上に生えている草を取りました。6時半から8時までかかり、大汗をかきました。あいにく10時からのお葬式に参列しなければならず、準備だけしてゲームをせずに帰りました。木曜日の当番は今日より作業が少なくて済みそうです。

午後からは女性のカラオケの機械操作をしました。前半は2週間前に練習した天童よしみの「いのちの限り」、後半は新しく新野美伽の「日本の男」を練習しました。今度は楽譜がついているので、家でも歌えそうです。

9月3日 第九合唱団日曜練習

いつも木曜の夜練習している第九合唱団の日曜練習がありました。いつもの半分ほどでしたが、人数の少ない分緊張するのか、いつもより音色も美しく、音程もしっかりしているようで、いい練習が出来たように思います。但し、絶対数の少ないテナーは出席率も良く、お陰で全体的なバランスがとれていたようです。

練習後、同じ会場でビールパーティをしました。いつもジャンボ宝くじ10枚の争奪じゃんけん大会があるのですが、じゃんけんに弱い私は今年も早々に敗退してしまいました。各自つまみ一品持ち寄りで、それを肴におしゃべりしながらたくさんビールを飲んでしまいました。

9月1日 播磨清水寺と日光園

いなみ野学園地活講座福祉系15期生の皆さんと加古川からバスで出かけました。行くときの車中でビールを飲んだので、清水寺に着いたときにはすっかり酔いが回っていました。四国の歩き遍路と違ってバスで山門まで行くと、西国霊場であっても観光気分になってしまいます。昨秋に麓から歩いて登ったときはもう少し有難い気持ちだったように思います。酔っぱらいがお寺参りするということ自体がやっぱり不謹慎だと思いました。

退職後の目標としてきた方がたくさんおられる学年なので、日光園で食事をしながらいろいろ活動の様子を聞かせていただきました。やはり前向きに活動されているので、皆さんはとても若々しく思いました。

話の中で、9月から歩き遍路をすると話して下さった方がありました。既に自分と奥さんの退職の時、2度も車で結願されているそうですが、今度は改めて歩かれるのだそうです。いつかご一緒するときもあるのではないかと思います。

8月29日 ブドウ狩り

昨年同様頂いた招待券を持って吉川町の長谷ぶどう園へブドウ狩りに出かけました。昨年までは午前中に出かけ、2房を平らげていましたが、今年は昼食を済ませて満腹状態だったためか、1房と後半分食べたところで、ギブアップしてしまいました。ベリーAという品種で、糖度の高い種無しブドウでした。途中で経営者の方から苦労話を聞くことができました。開花したときに種の出来ない薬を一房一房つけたり、また房に袋をかぶせたりする作業は全て手作業なのだそうです。それぞれ5日間朝5時から日が暮れるまで上を向いて作業をしているという話を聞くにつけ、心していただかなくてはと思いました。

8月28日 久しぶりに畑へ

今日は朝早く起きて、クワを持って畑へ行きました。畑と言っても2㍍×15㍍ほどの借りた畑です。3分の2ほどはサツマイモが植えてあるので、葉が覆い尽くしています。残りは青じそが植わっていました。この前行ったとき、青じそを刈り取り、一部に庭の木の葉を入れて耕しておきました。今日も続きに木の葉を入れて少し耕しました。

前回刈り取った青じその株から新しい芽が生長して、青々と葉が茂っていました。そして、きれいに草引きをしておいたはずなのに、畑に生えた草が種を持っています。前回耕したところは、サツマイモのつると、落ち生えのトウガンのつるに覆われていました。暑さに負けていかに長く畑へ行っていなかったか、我ながら情けなくなります。

今日は鎌を持っていくのをわすれ、まわりの草刈りは出来ませんでした。種が飛散しないか心配です。これからはもう少し出かけて行き、秋の大根の種まきに間に合うように準備をしたいと思っています。

8月25日 感想文の閲読

高齢者放送大学事務局に送られてくる感想文の内、聴講生と生涯聴講生が書かれたはがきの閲読を24,25日の2日間朝から夕方まで時間をかけてさせていただきました。皆さんが書かれている感想文のレベルの高さに感服しました。丁度書かれた時期が8月12日~18日だったこともあり、大正~昭和初期生まれの方々にとって終戦記念日は思うところが多く、戦争にまつわる文章がたくさんありました。いろいろな不幸や貧窮に耐え、今このように立派に生き抜いてこられたことに感動しながら読ませていただきました。

8月24日 夏水仙の開花

ヒガンバナ科の夏水仙が庭で咲きました。ヒガンバナと同じで、何もない地面から突然蕾がでてきて、茎を伸ばすと花を咲かせます。葉は花と全く違う時期に茂らせるので、同一の植物とは思えないのです。母がずっと以前に1本だけ咲かせていたのを覚えていますが、3年ほど前に妻が今のところに植え替えたそうです。こんなにたくさん増えているのも知りませんでした。だからこんなにたくさん突然咲いたので驚きました。彼岸頃には庭で白いヒガンバナが咲きますが、夏水仙はそれより少し早く咲きます。私たちは毎日残暑にうんざりしていますが、植物は確実に秋の気配を感じとっているのですね。もっとも、植物にも私のようなぼけがいるらしく、1本だけ梅雨が明けた7月末に咲いていました。

ヒガンバナ科の夏水仙が庭で咲きました。ヒガンバナと同じで、何もない地面から突然蕾がでてきて、茎を伸ばすと花を咲かせます。葉は花と全く違う時期に茂らせるので、同一の植物とは思えないのです。母がずっと以前に1本だけ咲かせていたのを覚えていますが、3年ほど前に妻が今のところに植え替えたそうです。こんなにたくさん増えているのも知りませんでした。だからこんなにたくさん突然咲いたので驚きました。彼岸頃には庭で白いヒガンバナが咲きますが、夏水仙はそれより少し早く咲きます。私たちは毎日残暑にうんざりしていますが、植物は確実に秋の気配を感じとっているのですね。もっとも、植物にも私のようなぼけがいるらしく、1本だけ梅雨が明けた7月末に咲いていました。8月23日 石垣島から転居通知

以前一緒に勤務したことのある方から、「引っ越しました」という挨拶状をいただきました。立派なお家がテラスから竹富島や西表島が眺められるきれいな海の側に建てられています。何ともうらやましい話です。1回目の定年退職をして間もない頃、石垣島を訪れ、八重山諸島巡りをしたことがありますが、関西空港から那覇と同じくらい那覇から石垣島まで飛行機に乗ったという印象があります。また訪れてみたくなりました。

8月21日 2回目のカラオケ同好会

新しいレーザーディスクが届き、みんなで天童よしみの「いのちの限り」を練習しました。今日も11人の女性が集まりました。練習に先立って、歌詞をコピーしましたが、初めて使うコピー機なので、スイッチの場所がわからず、皆さんに迷惑をかけてしまいました。最初は本人の歌にあわせて何度か歌い、次にカラオケにしてまたみんなで歌いました。その後、マイクをまわして一人ワンコーラスずつ歌いました。なかなか正確には歌えませんが、みんなそれなりに歌っていました。私は機械の操作などお世話に行ったつもりだったのですが、最後にマイクが回ってきて、大恥をかきました。何しろ天童よしみの歌は私の音域にはあわず、低い声の部分は全く歌えませんでした。レーザーカラオケのソフトが来年3月で発売中止になるそうで、これからはDVDに切り替えようという案が出ました。男性のカラオケグループがCDーGのソフトを使っており、機械も備えているので、それを活用したらという案も出ました。また男性の同好会とも相談しなければと思っています。

《後日談》折角覚えた歌でしたが、2日後に歌おうと思ったら、メロディーが一節も思い出せませんでした。

8月20日 目の見えない子どもたちが作った粘土像展

加西市三口町のふく蔵で開催されている粘土像展「魚の足は まだ 見ていません」~目の見えない子らからのメッセージ~に行きました。この日は牛尾昌子先生が「160回の粘土像展と共に」というテーマでお話をされました。牛尾さんは新任の時、この近くで中学校の美術の先生をしておられたことから、同僚や教え子(もう結構な年齢)たちも来ていて、同窓会の雰囲気もあり、和やかに始まりました。しかし、牛尾先生と粘土像との関わり、そして作者との交流の話を聞き、改めてキャプションのメッセージと一緒に粘土像をひとつひとつ見ていると、ストレートに感動が伝わってきました。講演の後、本当は一体一体写真に収め、牛尾先生の今後の講演の際の資料に出来ればと思っていたのですが、いただいた神戸親和女子大学のパンフレットに、「許可なく作品の撮影、使用はしないこと」と書かれており、かえって牛尾先生にご迷惑をかけることになってはいけないと思い、撮影をあきらめました。この粘土像展は今月27日まで開かれています。

8月18日 旅の写真のページは削除

「退職すれば今まで行けなかったところへ旅に出るぞ!」と意気込み、張り切ってページを設けましたが、最近はさっぱりでかけることがなくなりました。毎月お遍路に出かけるので、積極的に旅の計画を立てなくなったからです。その上、地域活動や新たな仕事など、予定が立てにくく日程の調整が難しくなってきたこともあります。そんなこんなでいつまでも更新の出来ないページは必要ないので思い切って削除することにしました。もしこの先楽しい旅が出来たときには日記に書くことにします。

8月10日 明石市「子どもの安全安心を守る研修会」

最近は子どもが被害に遭う事件が毎日のように発生し、報道されています。そのような中、明石市民会館大ホールで「平成18年度 子どもの安全安心を守る研修会」が開催され、参加しました。私たちのような子どもを見守るスクールガードだけでなく、PTAや地愛協、補導委員などホールが満席になるほどたくさんの方々がきておられ、とても力強く思いました。

挨拶が多く、少し食傷気味になりましたが、実践発表はプレゼンテーションを使って写真も豊富にわかりやすく説明され、各地で立派な成果を上げておられることに感心しました。時間が長引き、多くの参加者が途中で帰られてしまい残念でしたが、最後の兵庫県警青少年育成課が演じられた創作劇は、普段の補導の状況の再現としてじつに素晴らしい演技でした。

報告にあったように、このような地域の協力者が増えたことで、明石市の犯罪が少なくなっているという成果がみられることは、地域づくりの上でもとても大切なことだと思いました。今後は、それぞれの地域が自立し、地域の問題として、それぞれの地域にあったやり方で実践していけるようになることが大切だと思いました。

8月9日 明石市立図書館

放送大学にかかわって、この機会に是非読んでみたい本がありました。昨日、明石市内の本屋へ行きましたが在庫がなく、注文すると3週間後ということでした。しかたなく注文しましたが、こうなると早く読みたくて仕方がありません。

今朝トイレで、ふといなみ野学園の大学講座で図書館員の講義の中に「インターネットで図書館の本が検索できる」という内容があったことを思い出しました。早速明石市立図書館のホームページで書籍の検索を行ったところ、目的の本がありました。すぐに電話をかけて訪ねてみると「予約OK」とのこと。午後から西部図書館へ行くとちゃんと準備されていました。これからは少し古い本は是非この方法で読み進めていきたいと思っています。

8月6日 江井ヶ島海岸駐車場の当番

地元老人クラブ活動の一環で、江井ヶ島海岸展望台の清掃美化と駐車場管理の当番をしました。まず初めに美化活動です。散らばっているゴミを拾いながら、ゴミ箱のゴミを燃えるゴミと不燃物に分ける作業をしました。前日が土曜日でお天気もよかったから、かなり人出があり、ゴミも溢れるほどでした。多くはポリ袋に入れて捨ててありますが、ひとつひとつ開いて空き缶を出す必要がありました。そばにアルミ缶を回収して小学校に届けるボランティアの方がおられ、アルミ缶は全て引き取ってくださいました。ゴミの中には、紙おむつや犬の糞が入ったポリ袋もありました。清掃していて至る所におちているのがたばこの吸いがらです。喫煙家が後始末をきちんとしてくれればもっと早く清掃活動が終わるのにと思いました。結局大きなゴミ袋に不燃物1袋と可燃ゴミ7袋ありました。

9時からの駐車場オープンぎりぎりまで清掃をしました。日曜日で快晴ということもあって朝から次々車が入場し、10時を過ぎる頃には満車になってしまいました。それでも車はとぎれることなく、お断りするのに苦労しました。中には1000円の駐車料金を1500円払うからどこか隅にでも入れさせてくれといわれたり、子ども3人を先に海に行かせて心配だから早く入れさせてくれと入り口で待っておられる方もおられました。時々パトカーが巡回してくるので、昨年までのように不法に路上駐車する車はありませんでした。そして、帰る車があるとすぐ次に入る車があり、4時ごろまで満車の状態が続きました。4時ごろやってきた方に6時までだと伝えると、半額にまけろなどという人もいました。帰りにありがとうという人がおられたり、本当に人様々です。

今年は大蔵海岸が再開され、江井ヶ島海岸は海水浴場としては整備されなかったので、パラソルを持参されなかった人は日蔭で休む場所が全くなく、早々に帰られたり、別の場所へ変更される方もありました。もちろんシャワーもないので、駐車場入り口の緑地にある灌水用のホースで水を浴びておられました。

6時まで駐車場の当番をしましたが、駐車場所の案内などをしていたら、万歩計は10,000歩を示していました。清掃だけでなくよく走りまわった一日でした。

8月4日 文楽で人間国宝の舞台を鑑賞

兵庫県芸術文化協会主催の伝統芸能講座から、先日の坂田藤十郎襲名披露公演に続いて、文楽鑑賞会が大阪日本橋の国立文楽劇場でありました。所用があって人形の解説には間に合いませんでしたが、義太夫の語りのすぐ前の座席でたっぷりと鑑賞させていただきました。演目は先日歌舞伎で観たのと同じ、「夏祭浪花鑑」と「連獅子」でした。

話の筋は歌舞伎である程度わかっていましたが、それでもイヤホンガイドを借りて聴きながら鑑賞しました。義太夫の語る表情を時々横目で観ながら人形の動きを見ていると、なおさら興味深く、感動します。言葉のわからないところは舞台の上に字幕が出ているので、それで確認できとてもよくわかりました。「夏祭浪花鑑」は歌舞伎より一幕多いので、話のいきさつがよくわかり、主人公が義父を殺めるいきさつがより深く理解できました。とくに人間国宝吉田蓑助が人形を使い、同じく人間国宝竹本住大夫が語る場面は圧巻でした。情感たっぷりの語りにあわせて色気たっぷりに細やかな動きを見せる人形の扱いはさすがだと思いました。

また連獅子は、子獅子を谷へ突き落とす場面で、3人の人形使いが人形の姿を崩さず高い岩から飛び降りる息のあった演技に感心しました。そして人形を使って「毛振り」をやるとは思ってもみなかったので驚きました。

文楽の鑑賞は3度目くらいかなと思いますが、今回は座席も良いところだったのと話がよくわかり、こんなにおもしろいと思ったのは初めてでした。また出かけてみたいと思います。

8月1日 子どもの行方不明事件

早朝、はしごに登って道路のそばの植木の剪定をしていたとき、ひとりの男性に声をかけられました。小学校4年生の男児が行方不明になり探しているとのこと。そのような子どもがいたら声をかけてほしいといわれました。その後も車と自転車の女性が探しておられる姿が目に入りました。8時ごろには派出所に警官がたくさん集まり、捜索されていましたが、まもなく警官の姿は見えなくなりました。午後、警察官に尋ねてみるとすぐに発見でき、無事だったことがわかりました。

子どもの行方不明と聞いて、現職時代の捜索を思い出しました。養護学校では、年に何人かの児童生徒が行方不明になります。大抵は日が暮れると何処かで発見されたり、無事保護されていることがわかります。しかしとんでもなく遠くで発見されることが多いのです。それはひたすら歩いているか、登校時にまちがって反対方向の電車に乗ったり、下車したくても人に押されて降りられず、そのまま終着駅までいってしまうためです。休日に家からいなくなったというケースもあります。だから、行方不明時の捜索マニュアルも作ってありました。担任はすぐに該当児童生徒の捜索資料を作り、各学年から集まった先生方が手分けしてその資料を持ち2人一組になって捜索に出ます。私はといえば、発見されるまで学校で待機しているため、学校で2~3泊することもありました。幸いいずれも無事発見され、情報をくださった方や協力いただいた方々に心から感謝していました。それにしても発見や保護されたという通報が入ったときのあのほっと安堵した気持ちは今も思い出されます。

今日の事件でも、初めに行方がわからないといわれていた男性の心配、無事保護されたときの親御さんの喜びがとてもよくわかります。

話は違いますが、埼玉県で女子児童がプールの排水口に引き込まれ、亡くなるという痛ましい事故が報道されています。多分、監視員に対しては心肺蘇生法など救急救命に関する講習などはされていたと思いますが、命を預かる仕事をしているという自覚と、命にかかわる事故防止や事態が発生したときのマニュアルが事前に作られていて、周知徹底されていたらと残念に思いました。特に子どもの命に関する事件の多さに心が痛みます。

7月31日 8月からカラオケサークル開始(自治会館のいこいの家)

今日は最後のグラウンドゴルフがありました。出だしは快調で、1ホールだけ3打で後は全て2打、1ゲーム目は17で回ったのに、2ゲーム目からは本来の調子で、23,26,トータル66でした。27日も68だったので、月間成績もいつもと変わらなくなりました。8月はお休みで、9月から再会します。10月4日に明石市の大会があるそうで、また補欠でエントリーされることでしょう。

ところで、地元の自治会館の「高齢者いこいの家」の運営委員会で、レーザーカラオケなどを使ったサークル活動を8月から始めることが決定しました。原則第1,3月曜日午後に行われますが、希望者が10人ほどいるそうです。そして口頭で、機器が扱える私に責任者になるように言われました。私の地域活動がまたひとつ増えました。あくまで縁の下の活動に徹するつもりです。

7月25日 グラウンドゴルフの話題3つ

12日ぶりの例会

13日以来久しぶりにグラウンドゴルフがありました。グラウンドが長雨でしめっていたため、初めは球が転がりません。みんな打球がショート気味で成績も上がりませんでした。しかし3ゲーム目ぐらいになると、かなり乾いてきたようで、打球はゴールポストをオーバーするようになりました。結果は24,22,19,トータル65でした。7月は好成績だと思っていましたが、今日はホールインワンに近い打球もありませんでした。

健康スポーツ21にグラウンドゴルフ登場

小学校区単位で行われている健康スポーツ21は各地区で盛んになってきていますが、私たちのところでは、これまで子ども向けの種目ばかりでした。しかしここにきて、グラウンドゴルフが種目に加えられることになったそうです。その通知が今自治会の回覧板で回っているという情報を例会で聞きました。われわれの老人クラブでは現在月500円の会費で週2回例会をもっていますが、健康スポーツ21も年間6000円で毎土曜日に行われます。ただ、他地区や他世代と交流できるのが魅力だと思います。

姫路に本格的グラウンドゴルフ場の建設計画

ここ10年ほどの間に急激にグラウンドゴルフが盛んになったといわれます。今年4月に鳥取県のグラウンドゴルフ発祥の地へ親睦旅行で行きましたが、全面芝生で傾斜もあり、変化に富んだ非常に楽しいグラウンドゴルフ場でした。県外ではなく、もっと近くにあればいいのにと思っていましたが、今日の新聞に姫路で同じようなグラウンドゴルフ場9コースが建設されることが決まったとのニュースが出ていました。明石市も非常に盛んで、毎年の大会にはたくさんの人たちが参加しています。明石の焼却場の埋め立て地にもこのようなところができればもっといいのにと贅沢なことを考えています。

7月16~17日 但馬ですゑひろ会(豊岡市但東町・シルク温泉)

昭和30年代、印部すゑこ先生が特殊教育担当指導主事をされていた頃、そのご指導を受けた先輩の先生方が印部先生を囲んで集まられた障害児の教育と障害児の福祉に関して情報を交換をする会です。私は昭和56年度から参加させてもらい、先輩の先生方から多くのことをご指導いただきました。印部先生や創設当時の先生方の多くは故人になられましたが、今回も昭和30年に兵庫県の特殊教育連盟が発行した教師と親の手記や、35年に発行された同じく兵庫県特殊教育連盟10周年記念誌など、貴重な資料をご持参いただいた先生がおられ、興味深く拝見させていただきました。

一方で、現職の校長先生からは特別支援教育となった現在およびこれからの障害児に対する教育支援など、いろいろお聞かせいただき、10年近く前に退職した私にとってはその変わりように少々戸惑を感じました。

翌日は東井義雄記念館、日本モンゴル民族博物館、赤花そばの食事と工場見学をさせていただきました。遠井義雄先生の足跡やことばの中に学ぶことがたくさんありました。説明下さった方が東井先生に小学校時代担任していただいたということで、話は具体的でとても楽しく聞くことができました。東井義雄先生の教えについてはリンクの米田啓祐先生のホームページを見ていただくと詳しくでています。

日本モンゴル民族博物館は2~3度いったことがありましたが、いっそう充実されているようで、新鮮に見せていただきました。モンゴル民族の服も試着させていただきましたが、とても重く感じました。

日本モンゴル民族博物館からすぐのところにある赤花そばは目を見張る機器と処理によって、地元で採れる蕎麦の実をおいしく食べられるようどのように努力されているのかがよくわかりました。ここでは輸入の安物の蕎麦ではなく、純粋に地元の蕎麦の実だけを使って食べさせてもらえることがよくわかりました。1人前1500円ですが、本当においしいおすすめのお蕎麦でした。食事前に出てくる蕎麦のかりんとうや、食後の蕎麦がゆのような濃厚なそば湯も絶品でした。

2日目は大雨洪水警報が出される天候で、赤茶色の急な川の流れに恐怖を感じましたが、収穫の多い2日間でした。

7月13日 自己最高記録

兵庫県芸術文化協会主催の伝統芸能教室から坂田藤十郎襲名披露公演鑑賞会に行ったり、歩き遍路などで久しぶりのグラウンドゴルフ参加でした。今日は朝寝坊をし、身体がしゃんとしていなかったので、充分にストレッチをしていると、練習は3ホールだけで終わってしまいました。おまけにうっかり遠近両用眼鏡をかけていたので、横目で見るゴールの旗はぼんやりしています。しかし、それが幸いしたのかほとんど2~3打で打つことができました。そして第3ゲームでホールインワンを出したので、18,21,14、3ゲームトータル53と自己記録を4も縮めることができました。7月3日はホールインワン2つでトータル58と、7月に入って好調を持続しています。このまま続けばいいのですが……

7月3日 野菜も順調に収穫

先日、3㎝ほどと書いたゴーヤ、実は翌日開花しました。ところが雄花がひとつもなく、次の日に咲いた雄花の花粉を無理矢理つけてやりました。今日雨上がりのゴーヤを見ると、もう12㎝ほどに成長しています。受粉に成功したのでしょうか?

たった1本しか植えていないなすびも順調で、毎日収穫させてくれます。キュウリは物置の裏に植えているので、うっかり見落とし、2本目も少し大きくなりすぎていました。3本目も10センチ以上になっています。モロヘイヤはナメクジに勝ち、今日初めて収穫しました。青じそのジュースは本日の収穫をもって打ち止めにします。無農薬のため茎の上の方の芽が害虫に食われて、きれいな葉が収穫できなくなってきたからです。

庭の花もいろいろ咲いています。アカパンサスはよそが咲き始めたとき、我が家は1本も蕾がなく、今年は咲かないとあきらめていたのに、突然20本以上の蕾がでてきて、いよいよ咲き始めました。半月遅れです。その他桔梗の涼しげな花、コスモスが白い清楚な花をつけています。

ゴーヤ モロヘイヤ なすび アカパンサス 桔梗

7月1日 鎌田實先生の講演会

午後から明石市立西部市民会館で「あたたかく生きる 生き方のコツ」というテーマでお話を聞きました。鎌田先生の温かい人柄から感動の話が聞ける良い機会でした。

人と人とのつながり「絆」を大切にすることが人を優しくするということ、特に辛いと感じているときに話を聞いてもらえる(受け止めてもらえる)ことほど嬉しいことはないという話は印象に残っています。限られた命を生きている私たちは、命を大切に他の人と共に生きることの大切さを感じました。

「9.11テロ事件以来、世界は憎しみの連鎖が渦巻いているが、あたたかさの連鎖で世界に平和をもたらすことが今最も大切である」ことを強調されていました。先日私の講義で功利的な話をしてしまったことを少々反省しながら聞きました。

6月30日 生演奏の迫力を楽しみました

いとこから、阪神電鉄の株主優待乗車券をもらいました。使う機会があるかなと思っていたところ、尼崎のアルカイックホールで京都大学交響楽団の演奏会があり、曲目もシベリウスの「フィンランディア」やチャイコフスキーの「悲愴」など大好きな曲が並んでいたので出かけることにしました。

最近は、スピーカーを使って会場が割れんばかりの大音響だったり、少人数のアンサンブルだったり、会場と一体になることが嬉しいとばかりに観客にいろいろ要求する演奏会が多かったので、このような大編成で一生懸命演奏している初々しい姿とともに、その迫力に久しぶりに感動しました。客演指揮者が関西フィルハーモニーの正指揮者・広岡氏だったのでさらに高度な演奏になったこともあるのでしょう。

孫が昨年高校に入学したとき、クラブはオーケストラを選び、トロンボーンを吹いていること、しかも最初の演奏曲が「フィンランディア」だと聞いていたので、その姿を思い浮かべ、今日の感動を早速メールで伝えてやろうと思っています。

6月29日 キュウリ第1号収穫

我が家の庭に何本かの野菜が植えられています。先日からなすびを3本収穫しましたが、今日はやっとキュウリを収穫できました。ゴーヤは雌花が咲き始め、3㎝ほどになっています。モロヘイヤは新しい葉が出てくるとナメクジが食べてしまうので、、以前いなみ野学園の学生さんが教えてくださった「牛乳パックの底を切り取り、そこへ『ナメトール』を入れておく」方法をやってみました。朝見るとぎっしりナメクジが入って死んでいました。2,3度繰り返すとナメクジが減ったのか、モロヘイヤも遅ればせながら新芽を大きくしています。そのうちに私の口にはいることでしょう。

ところで、今年はタマネギが花芽(ネギ坊主)をたくさん出し、ひいてしまったので、畑で栽培した50本プラス庭の菜園から採れた2~30個の収穫にとどまってしまいました。一方、ジャガイモは畑で50本ほど植えていたのが大豊作で、今までで一番たくさん収穫しました。ジャガイモの収穫が遅れたため、カボチャを植え損なってしまいました。昨年まで毎年重宝していたのに残念です。

うれしの生涯大学で講義

うれしの生涯大学2年生が昨日から合宿研修をされていて、解散前の時間に講義をさせていただきました。講師依頼が先週だったので、あまり準備の時間がなく、9月に放送大学で行う講義の構想を活用することにしました。聞けば、前日もずいぶん遅くまでがんばっておられたようなので、講義の初めに子守唄にしていただいても良いと伝えたのですが、皆さん熱心に聞いてくださいました。この2年生の中に放送大学の方がおられたら、内容が似通ったものになるので、今度こそ子守唄にしていただければよいと思います。

6月25日 三つの嬉しい出来事

その1 「退職された諸先生を囲む集い」

いなみ野学園を今年3月退職された先生方を囲む集いが学生自治会や同窓研修会の主催で開かれました。同窓生や学生の皆さんにたくさんお会いでき、お話しすることができました。皆さんそれぞれにいろいろ活躍されていること、地活講座で学んだことを生かしておられることなどいろいろ聞かせていただき本当に幸せな一時でした。最後にマリア先生の伴奏で厚かましく舞台に上がって皆さんと歌い、その後の第九練習の発声練習にもなりました。

その2 明石第九合唱団練習とビールパーティ(懇親会)

この日は午後から日曜練習日になっておりました。丁度練習が始まる時間にいなみ野学園を出たので、練習会場に着いたときは、まもなく練習が終わるという時間でした。それでも発声練習が済んでいたので、残り時間思い切り歌いました。但し、今日はお天気が良くない上に、定期練習の木曜日ではないので、いつもの3割程度、30人ほどの出席でした。そんな中で後から来て張り切って歌ったので、練習の雰囲気をこわしてしまったのではないかと後で反省しきりでした。遅れて、ビールを飲みに行ったような私を温かく迎えてくださる第九のメンバーは本当にすばらしいと思っています。

今年初めて参加された方の自己紹介があり、PTAコーラスをしておられる方が何人か加わっておられて、平均年齢も下がり、とても良い雰囲気でした。初めて参加される方々の初々しさを見て、私も基本から緊張してやらなければと改めて思いました。市民会館の方々もパーティに加わってお話くださり、意思疎通ができ、こちらも良かったと思います。

その3 谷本政武 95歳記念作陶展

第九の練習を終え、会場を出ようとすると、1階展示場で上記の看板が立てられていました。何気なく覗いてみると、今まで見た陶芸展とは全く違うものが展示されていて、思わず見とれてしまいました。それは古木や木の根っこの置物だと思ったのが、焼き物で作ってあり、しかも壺になっているのです。作者の略歴を見ると、いなみ野学園の五期卒業生で、陶芸クラブを立ち上げ、後に陶芸学科の礎を築かれた上に、陶芸村の設立にも尽力された方だったのです。95歳のご高齢でこのような独創的な作品を展示されることに感動しました。丁度ご本人が会場におられたので写真撮影の許可を願い出たところ、快く写真に収まっていただき、作品も何点か撮らせていただきました。本当はもっとたくさん撮影したかったのですが、私の持っているカメラがスナップ程度にしか撮れないもので、失礼に当たると思いごく一部にしました。

谷本政武様 95歳 作陶展案内状 瀧の音 屋久の古代杉

里山の清水 竹のある姿 静物

6月20日 放送大学初仕事

13日に番組編成会議がありました。その時に本科生から送られてきた往復ハガキを受け取りました。中身を読んでいて、皆さんのレベルの高さに感心しました。朝早くから夜まで3日間かけて繰り返し読ませていただき、一人ひとりの返事の原案を作りました。それから、もう一度一人ひとりの文章を読み、それに対する自分の返事が的はずれになっていないか確認作業をしました。最後に、自分の文章に誤字脱字がないか確かめていると、ハガキに手書きする余裕がなくなってしまいました。失礼だと思いましたが、少し大きめの12ポイントの文字でそのままプリントアウトして放送大学事務局にお届けしました。私の悪筆では読みづらいのでかえってお読みいただく方にはこの方が良かったかなとも思っています。

今回は本科生の方にとって初めての往復ハガキによる感想文提出だったので、そのあたりも意識して返信を書かせていただきました。

私の能力以上のこの仕事を引き受けたことをちょっぴり後悔しましたが、良い勉強をさせていただけることに感謝しています。

6月8日 人形も衣替え

我が家のトイレはいつもたくさんの人形が迎えてくれます。その人形たちも梅雨入りを迎え、毛糸のセーターから夏服に衣替えしてもらいました。トイレには日新館の孔子の言葉の日めくり、東井義雄先生の言葉が書かれたカレンダーなどもあり、知性と情緒豊かな場所です。このようなところで川柳も生まれます。(水洗トイレになってから、トイレは不潔なところというイメージがなくなりました)

6月2日 庭の花々

まむし草の花もすっかり枯れてしまいました。しかも、先日雌しべが途中で折れてしまったので実はならないだろうとあきらめていたのですが、そっと覗いてみると雌しべの付け根の部分に小さな球がたくさんできていました。これが秋にあの真っ赤な実になって見せてくれたらと少し希望がでてきました。カメラを持ったついでに庭を一周すると、ユキノシタの花など今まであまり気にも留めなかった花や、ゆず、柿などゆっくり観察することなく花の数で今年は生り年などといっていたことに気がつきました。小さな花もよく見るとじつに良い形をしているものですね。

まむし草 まむし草の実? ノボタン

ゆず ブルーデイジー

ユキノシタ ユーフォルビア アザミ テッセン

5月29日 3連続ホールインワン

すごいことやっちゃいました。グラウンドゴルフは8時試合開始で、15分前集合ということになっています。コートがある広場は私の家の前なので、7時40分には行くようにしています。グラウンドでは既に多くの人が試合前の試し打ちをしています。はやる心を抑えて、先ずはひとりでストレッチを5分ほどやります。実は前々回からストレッチをやり出したのですが、前々回は1回、前回は2回もホールインワンがでました。微妙な身体の動きがよくなるのかと思い、今回も入念にやったところ3回連続という、私たちのグループでも珍しいと言われる記録を出してしまいました。ただし、第1ゲームは4打や5打をたたく場面があり24、第2ゲームは前の4人の打球が全て同じように右に少しずれていたので、スタートのマットを少し左に向きを変えて打ったところ見事にホールインワン、そのあとも続けざまに入ってしまいました。お陰で19打でしたがスコアは11、第3ゲームは第1ゲームと同様23たたき、トータル58でした。ちなみに、半数以上の人がトータルスコアは50台、最も成績の悪い人でも67でした。当日はコースにしっかりローラーがかけてあり、ホールインワンのラッシュ、15人の参加で16本もでました。これで5月は全部で7本でたことになります。

5月28日 のじぎく兵庫大会リハーサル大会

第6回全国障害者スポーツ大会「のじぎく兵庫大会」のリハーサル大会がありました。秋の本大会のおもてなしボランティアに登録しているので、今日は見学に行きました。各地で近畿各県のチームの競技が行われているのですが、私は開会式のボランティアに登録しているため、朝早く家を出て、開会式を見学しました。ユニバ記念競技場で8時30分きっちりに開会式が始まりました。但馬を先頭に、県下各地域の入場行進から始まりましたが、入場行進のあと選手一人ひとりに椅子が配られたりしたので、それだけで20分かかりました。神戸市長の開会宣言、国旗掲揚、知事の挨拶、養護学校生のマーチングバンド、そしてアトラクションがあり、9時20分の終了予定に3分遅れただけで、式典は終わりました。ボーイスカウトなど、大勢のボランティアがお世話をしていましたが、ここまでくるのに準備が本当に大変だったろうと思いました。

そのあと同じ会場で陸上競技が大会予選を兼ねて開かれました。私も経験したことですが、知的障害の人たちが出場する競技は、時間がゆったり流れます。たとえば、5000メートルの競走があったのですが、1位は18分台、最後までデッドヒートしていた2位も19分台で走り終えているのに、最終ランナーは36分台で、途中何度も歩いていました。それでもあと1周の時は第1コーナーで鐘を鳴らし、ゴールし終えるまで、レースを打ち切ることはありませんでした。その点、50メートル走は次々走り終えるので、電光掲示板の選手名を紹介する前にスタートしてしまう場面がありました。スタートもクラウチングスタートやスタンディングスタートが入り交じっており、初めのうちは審判団も戸惑っていました。しかし事情がわかってくると、スムーズなスタートになりました。これこそリハーサル大会の意義だろうと思いました。お昼前に、弁当配布のボランティアの様子を観察して会場をあとにしました。

今回はボランティアの登録が多く、本部から見学するように指示がありましたが、本番では少しでもお役に立てればと思っています。

5月25日 ホールインワンが2回

今日は自分でもびっくり、ホールインワンが2回もでました。22日にも1回出ましたが、この日は15人しか参加できなかったこともあって、全体でも5本だけでした。今日は2回出した人は4人もあり、20人で15本でました。私は2本も出しながら、第1ゲームがさっぱりで、大たたきして25,あとはそれぞれ18にまとめたのですが、トータル61で、50台には届きませんでした。それでも今月は4本でたので、これで良しとしておきます。

5月13日 雨で中止

楽しみ?にしていたグラウンドゴルフ大会は雨天中止になりました。昨日は21,22,23,トータル66という成績で、ローテーションの記録も練習したのですが、雨には勝てませんでした。

5月8日 ついに3ゲームトータル57

グラウンドゴルフが、昨日は雨上がりのためグラウンド不良で中止になったので、今日ありました。早めに出かけて、準備運動のストレッチを一人でしました。それがよかったのか、21,20,16,トータル57とはじめて60を切ることができました。ただしホールインワンが3ゲーム目にあったからで、これがなければいつものように60台のところです。久しぶりで100円支払うことができました。

今週の土曜日に、明石市のグラウンドゴルフ大会が開かれます。今度は補欠ではなく、記録をしながらの参加です。この大会から、全て打順のローテーション制度になるということなので、今日はじめてローテーションでやりました。おまけに記録係も当たりました。幸い、指導員が同じ組におられ、記録の要領なども教えてくださいました。そんなわけで、最後まで緊張感があったから、今日の好成績に結びついたのかもしれません。

読書三昧

最近、読書離れしていたので、少し本を読んでみようと思い立ち、先月明石市立西部図書館へ出かけました。カードを作ってもらい、「Eメールの文章作法」という本を借りました。当たり前のことも書いてありますが、手紙とメールの違い、メールで陥りやすい失敗、携帯とパソコンのメールの作法の違いなどよくわかりました。特に、携帯電話でメールを使ったことのない私にとって、ずいぶん無知なことをしていたなと反省することが多くありました。

続いて、「何も願わない手を合わせる」という本を借りました。四国遍路をされたエッセイが書いてあったからです。その中に、「営みの花」という文章がありました。『自分は道ばたに咲く野の花を写真に撮るが、そのような花を愛でる心が失われ、ガーデニングや西洋の管理された花がはやっている。いわゆるブランド志向が行き渡り、ペットも血統書のついたものをつれた人ばかり見かけるようになった。子どもも以前のように「育つ」から「育てる」意識が過剰になっている。管理する方向が強くなり、共生する心や情緒が失われている』という内容です。考えさせられる言葉でした。

神戸新聞の読書欄や、ゆうとぴあ通信の森本先生が、藤原正彦著「国家の品格」について書いておられ、私も読みたいと思っていたので、昨日おくればせながら買いました。そして、今日図書館で精神科医の著書「ゴロ寝上手は老い上手」という本を借りました。5月はこの2冊をじっくり読んでみたいと思っています。

5月7日 パソコンソフト「能力トレーナー」

先日家電量販店からのダイレクトメールにこのソフトの宣伝が載っていました。金額が3000円と手頃だったので、店に行ったとき手に取って見ました。

◎東北大学教授/医学博士 川島隆太監修(今テレビで前頭前野の解説をしている話題の人)

「こんな方に是非おすすめです!●物忘れが多い ●人の名前が思い出せない ●会話中、言葉が出ない……●脳の老化を防ぎたい」

全て私に当てはまり、悩みの種になることばかりです。早速購入し、自宅のパソコンにインストールして試してみました。なかなか毎日というわけにはいきませんが、3日間使ってみただけでも、扱いになれたのか成果は出ていました。このソフトには、日々のトレーニングに要した時間と成績をグラフで表す機能があるので成果を確かめることができるのです。私の衰えた前頭葉をどれだけ活性化できるかわかりませんが、パソコンでトランプのゲーム「スパイダソリティア」や「フリーセル」をしているより良いかなと思っています。

5月6日 ついに花が開きました。

朝、雨戸を開けると、まむし草がおはようと挨拶しているようにこちらを向いて花を開いていました。すごい感動でした。

午後から、花の中をのぞいてみました。中心の棒は雌しべなんでしょうか?

5:53

5:53  14:06

14:06  14:07

14:075月5日 葉がひろがりました。

花はまだ巻いたままですが、葉はすっかり開きました。

7:15

7:15宮川彬良&アンサンブル・ベガのこどもの日スペシャル!コンサート

NHK教育テレビで夕方に放映されている「クインテット」でおなじみの宮川彬良さんがアンサンブルのメンバーと出演されると聞き、電話先行予約開始の日に入場券を買いました。10時開始から電話を何度もかけ、11時15分にやっと電話がつながったという努力により手に入れたチケットです。兵庫県立芸術文化センターの大ホールで開かれたのですが、入場券発売2日間で2000席が完売したのだそうです。こどもの日だから、後に子どもがいては見えにくいだろうと思い、一階の隅の方の席を取りました。案の定、当日は半分以上が子どもたち、それも低学年以下の幼児たちでした。案内状に手作りの楽器を持ってきて一緒に演奏しようと書かかれていたので、ペットボトルに石を入れたり、プラスチックの積み木をもってきたり、子どもたちは始まる前からにぎやかなことです。

開会とともにホールは真っ暗になりました。するとあちこちから赤ちゃんの鳴き声が聞こえます。暗くて不安になったのでしょう。宝塚に本拠を置くアンサンブル・ベガのテーマ曲「すみれの花咲く部屋」が流れ出してもあまり静かにならず、広いホールで8人のアンサンブルではよく聞こえません。この先どうなることかと思いましたが、宮川さんの楽しいトークと持ち寄った楽器を使って、テレビ番組「クインテット」のテーマ曲を一緒に演奏すると、子どもたちはすっかり音楽の中にとけ込んでしまいました。宮川さんの指示で楽器を片づけると後はみんな静かに音楽を聴き、そして宮川さんのトークで笑い、すっかり宮川さんのペースでした。特にベートーベンの交響曲「運命」のテーマの演奏では先生の怒るしぐさをされる宮川さんに、どんな解説よりこの曲をよく理解することができました。最後に「ハンガリー舞曲第5番」の演奏に合わせて、持ち寄った楽器でリズム遊びをしましたが、少し指導されただけで、子どもたちは見事に演奏していました。普段から「クインテット」を視聴して、クラシック音楽になじんでいる子どもたちだからできることだろうと思いました。テレビ番組も子どもたちには選んでみせるべきだとつくづく思いました。

5月3日 まむし草はまだ花が開きません

今日ぐらい咲いているかと思いましたが、まだしっかり巻いた状態です。しかし葉は少しゆるんできました。

8:05

8:055月2日 まむし草が皮から出る

ついにまむし草が蛇模様の皮から出てきました。昨日の割れ目の側はすっかり出ているようですが、背後から見るとまだ頭を出したところという感じです。

14:46 前方から

14:46 前方から  14:46 背後から

14:46 背後から5月1日 まむし草あと一息

朝見ると昨日の夕方より中がよく見える状態になりました。そして、午後3時には、少し中から花や葉がはみ出してきています。花が見られるのも後僅かな時間でしょう。

朝8時30分

朝8時30分  15時13分

15時13分4月30日 まむし草の茎が開きはじめました

夕方になって、竹の皮のような茎が割れ、中の葉や花らしいものが隙間から見えています。明日の朝が楽しみです。高さも44㎝です。

4月29日 まむし草が40センチを超えました

日々大きくなるまむし草は、ついに42㎝になりました。茎にも独特の模様が出てきました。カマ首のような花が見られるのも間近でしょう。牡丹もきれいに咲きました。

4月28日 郷土の食材を生かした食育指導

いなみ野学園地域活動指導者養成講座の卒業生で、地元の食材を使った食育の指導をしておられる方のお招きで、姫路・太市のタケノコ料理をいただきました。写真のように、全て取りたてのタケノコづくしの料理です。珍しいものでは、タケノコのにぎり寿司、タケノコのわさび粕漬け、ワラビもち風のタケノコのデザートなどがありました。前日から下ごしらえをしておかれたそうで、私たちの為に大変な手間をとらせ、申し訳なく思いました。味はすばらしく、たくさんの量があったのに、全てきれいに平らげてしまいました。

いなみ野学園地域活動指導者養成講座の卒業生で、地元の食材を使った食育の指導をしておられる方のお招きで、姫路・太市のタケノコ料理をいただきました。写真のように、全て取りたてのタケノコづくしの料理です。珍しいものでは、タケノコのにぎり寿司、タケノコのわさび粕漬け、ワラビもち風のタケノコのデザートなどがありました。前日から下ごしらえをしておかれたそうで、私たちの為に大変な手間をとらせ、申し訳なく思いました。味はすばらしく、たくさんの量があったのに、全てきれいに平らげてしまいました。その時に出た話で、「不平や不満、愚痴を口から出したとき、自分のしあわせも一緒に離れていってしまう。」という人生訓をお聞きし、肝に銘じておかなければと思いました。立派な人たちの集まるところへ出かけると、このようにすばらしい勉強ができます。

4月26日~27日 西江井友愛クラブ・スポーツ部親睦会

普段グラウンドゴルフをしている仲間18人に加え、輪投げをしている人たち5人と一緒に鳥取・羽合温泉千年亭へ一泊親睦旅行をしました。もちろん、2日間グラウンドゴルフの大会をするのが主たる目的です。輪投げの5人はグラウンドゴルフは初めてです。内男性ひとりはゴルフの経験があります。

普段グラウンドゴルフをしている仲間18人に加え、輪投げをしている人たち5人と一緒に鳥取・羽合温泉千年亭へ一泊親睦旅行をしました。もちろん、2日間グラウンドゴルフの大会をするのが主たる目的です。輪投げの5人はグラウンドゴルフは初めてです。内男性ひとりはゴルフの経験があります。初日は、グラウンドゴルフのふるさと公園、「潮風の丘泊コース」の芝生のグラウンドゴルフ場です。日本海が一望できる景色のすばらしい丘の上のコースで、傾斜やマウンドがあり、初体験の私にとってはなかなか難しいけれど楽しいコースでしたが、初日はなんと4位と大健闘しました。3ゲームの内容は21,26,24で、トータル71でした。普段ビリに近い成績にいる私がこのような成績を出したのでみんな驚いていました。24ホールの内2打が12ホール,3打が6ホールもありました。ところが、2日目の会場は「白兎グラウンドゴルフ場」で、ドッグレックがある

ような変化に富んだコースでした。こちらでは本来の成績で、23人中20位と、はじめてクラブを握った女性にも及ばないような成績で、最後のコースでは1ホールに7打も打つなど、33もたたきました。2打は2ホール、3打は10ホールという状態で、トータル83でした。

ような変化に富んだコースでした。こちらでは本来の成績で、23人中20位と、はじめてクラブを握った女性にも及ばないような成績で、最後のコースでは1ホールに7打も打つなど、33もたたきました。2打は2ホール、3打は10ホールという状態で、トータル83でした。それでも、2日間トータルで154打、10位でした。賞品は、1~5位と飛び賞(10位、15位、20位)、ブービー賞があり、トータル154は二人いましたが、私はホールインワンがなかったので、成績が後になり、うまく10位で賞品をいただく幸運に恵まれました。雨を覚悟した2日間でしたが、夜中に前線が通り過ぎ、天候にも恵まれた大会でした。このような楽しいコースが身近にあればいいのにと思いました。

4月の成績13位

バスの中で、4月の成績一覧が回ってきました。1ゲームの平均が21.60で、13位になりました。これまで常に最下位だったのですが、4月は1日3ゲームのトータルではじめて70を超えなかったのが幸いしたようです。何とか、これからも70を超えないようにしたいと思います。そしていちどは50台を出したいものだとも思っています。

4月22日 まむし草がずいぶん大きく成長しました。

4月22日 まむし草がずいぶん大きく成長しました。3月25日に芽を出していたまむし草がずいぶん大きくなりました。茎の太さは2㎝、高さは17㎝もあります。いつ頃カマ首を持ち上げたような花が咲くか楽しみです。

4月22日 放送大学用ラジカセ

これまで高齢者放送大学はポケットラジオを枕元に置いて聞いていました。だから寝過ごすと聞くことはできませんでした。3月から聞き続ける決心をしたので、念のために家のラジオの録音を前日にセットしておくようにしました。しかし、前日留守にしていたり、ラジオ関西以外の放送を聞いたままラジオを消していると、正しく録音されません。3月最後の放送もそんなわけで聞くことができませんでした。そこで、ビクターから売り出されているウィクリータイマーの付いたラジオカセットを買いました。これだと20分以上の停電にならない限り確実に録音できます。おまけに、MDに4分の1倍速の録音ができるので、1枚のMDで1ヶ月以上の録音ができます。もっとも私がセットしたのではうまく録音することができず、最後は息子に助けてもらいました。お陰で、今朝は改めて録音で聞くことができました。パソコンをはじめとして、携帯電話、そしてシステムラジオなど、複雑な機能の付いた機械類は、私の頭ではマニュアルを読んでも理解できず、結局は息子に助け舟を求めることになってしまいます。

4月20日 六甲スカイヴィラで一泊

4月末で期限切れになる六甲スカイヴィラの5000円分の割引券があることに気づき、一泊してきました。夕食も朝食もごく僅かの人たちが一緒で、大浴場も専用みたいな状況に、「もったいないなあ」と思いながら楽しんできました。平日はこんなに空いているのですね。風が強かったためか、部屋の窓から、夕方から夜にかけて景色がすばらしくはっきり見え、神戸空港の飛行機の発着を見ようと努力しましたが、残念ながら見ている時間帯に発着はありませんでした。関西空港もはっきり見えていましたが、こちらは遠くて機影を確認することはできませんでした。双眼鏡を持っていけばよかったと思いました。2日目は3時間ほど今まであまり歩くことのなかった道で森林浴を楽しみました。夜中に大雨が降って寒冷前線が通過したようで、すっかり晴れていましたが冷たい風が吹き、山上の桜はまだ蕾でした。

ピンクの花をつけたミツマタなど、六甲山の美しい花々

4月17日 身近な桜を楽しむ

今年は気温が安定せず、いつまでも寒い日が続きます。そのためか、桜がいつまでも美しく咲いています。昨日、息子たちが来たので一緒に近くの県立金ヶ崎自然公園に出かけました。桜は散り始めていましたが、見事な桜に囲まれたグラウンドで野球をしている若者たちをうらやましく思いました。山の上まで桜が咲き、青い空と薄いピンクの桜の花のコントラストや、水路にたまった花びらの美しさなど、桜を思い切り楽しみました。紅かなめの生け垣も色鮮やかですばらしい公園だと思いました。道中JRの踏切脇の田んぼで、一面ブロッコリーに花が咲いているのを見ました。収穫のおくれた野菜は花盛りで、農家にとっては有難くないことでしょうけれど、とっても美しい景色でした。

今日は所用で出かけた帰りに、たまたま通りかかった稲美町の親水公園の桜が目に入り、車を止めて、グラウンドを囲む桜を眺めながら2周歩きました。南側の桜のトンネルは本当に見事でした。

一面花のブロッコリー畑 金ヶ崎自然公園で

稲美町の桜のトンネル

4月7日 今日から新学期

私の家の北側は江井島小学校の通学路になっています。朝から子どもたちのにぎやかな声が聞こえてきます。早速オレンジ帽をかぶってゴミを集積場へ持っていったり、道の掃除をしたりしました。

オレンジ帽というのは、江井島小学校のスクールガードに協力しようという趣旨に賛同する人たちに配られた帽子です。3月25日に私たちの住む西江井自治会が「まちづくり防犯グループ」を立ち上げるについて、自治会の回覧板で協力を呼びかけたところ、630世帯の内、100世帯以上の協力申し出があったそうです。そこで子どもたちを見守ろうということで、4月1日、江井島小学校で「スクール・ガード江井島」発会式が行われました。時間があれば登下校時にオレンジ帽をかぶって子どもたちを見守ろうというわけです。今朝も帽子をかぶって外に出てみると道のあちこちにオレンジ帽が見えました。前自治会長と現自治会長のリーダーシップで地域がこれほど一つになって子どもを見守ろうという状況になったことを嬉しく思い、是非長く続くことを祈っています。

4月6日 女性15人と一緒に青春18切符を使って滋賀県醒井養鱒場へ行きました

この企画は、昨年私が行ったときのことを神戸新聞に投稿したのをいきいきネットのメンバーが見ていて、今年の4月例会に取り上げることになったのです。行くまでは喜んでもらえるかどうか不安でしたが、お天気もよく、他のツアーと違って、鱒料理の調理したてが次々出されるので、みんな喜んで食べていただけたのでほっとしました。しかし、伊吹山や霊仙山などまわりの山にはまだ雪が残っており、その山々から吹き下ろす風が冷たく、車中から見た桜は咲いていたのに、醒ヶ井駅から1時間歩いた道中は「つぼみ固し」という状態でした。それでもスミレなど山野草はきれいな花を付け、梅も満開で春はここにも来ていました。

4月4日 明石市高年クラブ連合会のグラウンドゴルフ大会に出場

補欠で付いて行った大会でしたが、メンバーが二人も所用で帰宅したため、にわかに出場することになりました。初めは何も考えていなかったので、2打で続けて2ホール入れるなど私にとっては絶好調でした。そのうちミスもしましたが、9ホールを25くらいで回り、まずまずでした。ところが午後からのゲームは自分のチームメートが控えている目の前のコートになり、4~5打を連発、終わってみれば30を超えており、チームの足を引っ張ることになってしまいました。やはり経験のないへたくそにとって、大会出場はおこがましい限りでした

昨年秋にまむし草の苗を植木鉢に植えていたら、芽が出てきました。そっと土をのぞいてみるとしっかりした球根が入っていました。うまく成長すればその様子を写真に残したいと思います。

昨年秋にまむし草の苗を植木鉢に植えていたら、芽が出てきました。そっと土をのぞいてみるとしっかりした球根が入っていました。うまく成長すればその様子を写真に残したいと思います。

今年のお正月は、娘や息子の家族が里帰りして来たので、総勢9人のにぎやかな3が日でした。久しぶりに大勢で百人一首やトランプ遊びなどを楽しみました。

今年のお正月は、娘や息子の家族が里帰りして来たので、総勢9人のにぎやかな3が日でした。久しぶりに大勢で百人一首やトランプ遊びなどを楽しみました。 12月から日本列島は寒波に襲われるといわれていましたが、第九合唱の演奏会翌日から空っ風の吹く寒い日が続きました。歩き遍路で雪に見舞われた日も、自宅付近は雪は降りませんでした。ところが、22日の初雪は庭がすっかり雪化粧をするほど降りました。12月にこれほど降ったのは初めてではないかと思います。雪の降らない我が家でこれほど降ったのですから、雪国で豪雪による被害が伝えられているのは当然でしょう。

12月から日本列島は寒波に襲われるといわれていましたが、第九合唱の演奏会翌日から空っ風の吹く寒い日が続きました。歩き遍路で雪に見舞われた日も、自宅付近は雪は降りませんでした。ところが、22日の初雪は庭がすっかり雪化粧をするほど降りました。12月にこれほど降ったのは初めてではないかと思います。雪の降らない我が家でこれほど降ったのですから、雪国で豪雪による被害が伝えられているのは当然でしょう。