第12回 2010年3月18~19日

「オリーブ園から三都半島を歩く」

いよいよ結願の日を迎えました。今回は新たな参加者があり、21人が参加しましたバスは京都からの参加者を乗せて姫路駅前にやってきました。大阪と兵庫の参加者は新快速で姫路に集合、神戸3期で一緒に四国を歩き遍路した一人も新たに参加していました。船内で昼食に食べたあなご弁当は今回は少し貧相でした。船の前方のガラス窓に雨が当たり始め、本降りになってきました。そこで、雨に降られてもよいように防水のヤッケの上下を着て、雨対策に万全を期しました。ところが福田港に到着すると雨はほとんど上がっていました。

人数が多いため、前回と同様少し大きめのバスが迎えに来ていました。バスで前回のゴール・安養寺まで行き、準備体操を済ませて午後2時前にスタートしました。いきなり山道でしたが、ミカン畑などを眺めながら450m程歩くと25番誓願寺庵に到着しました。お参りをしていると雨が降り出しました。それほどひどい雨ではないので屋根のある次の札所まで急ぎました。歩き始めると26番阿弥陀寺奥の院「御水の大師」がありました。井戸があり水をくみ上げて飲んでいる参加者もいました。見晴らしのよいところに出ると、瀬戸内海をバックに黄色の菜の花とスモモのピンクの花とが見事なコントラストを見せていました。さらに27番桜庵に近づくと、スモモの古木に見事な花がたくさんついていました。700m程歩くと桜庵に到着しました。再び雨が降り出したので少し雨宿りをしましたが、雨は直ぐに上がりました。さらに1km程歩くと26番阿弥陀寺に到着、ここが私の結願の場所です。お参りを済ませましたが、四国の結願の時のような感動はありませんでした。なぜならこの日の日程はまだまだ続くからです。お参りを済ませて少し歩くとオリーブ公園前に来ました。昨年4月にここをスタートしたので、1年かけてここで小豆島を1週したことになります。ここからは三都半島を巡ります。だらだらした坂道を3㎞あまり登ると、しし垣入口に到着しました。前回来たときは4月だったので坂道からこのあたりにかけてツツジが満開でしたが、今回は満開のミモザ以外全く花は見られませんでした。

ここからは28番薬師堂まで下り坂が続きます。最後は家屋の間の細い急坂を下り、小学校廃港跡を見ながら見覚えのある桜の木のそばの薬師堂に到着しました。歩き始めて1万3千歩ほど、既に17時近くなっていました。お参りをし、クールダウンを済ませバスで宿舎に向かいました。

夕食時に妻が結願の証書をもらいました。みんなに祝福してもらい嬉しそうでした。

翌朝8時前にホテルを出発、ストレッチを済ませて8時30分昨日のゴール薬師寺を出発しました。前回とは全く別のコース、目に前の山越えの道を進みました。朝いきなりの急坂の登り道に息切れをしましたが、どんどんと登っていきます。峠の上で一休みし、薬師堂を出発して50分ほど歩き、半島の西側の視界が開けたところに29番風穴庵がありました。そこから坂を下ると直ぐに自動車道に出ました。前回はこの自動車道を通って風穴庵に着たのだと思います。その自動車道を進むこと40分、30番正法寺に到着しました。お参りを済ませ1.5km程歩くと31番誓願寺に到着しました。庭のきれいなお寺で、本堂はその庭を見下ろせる高台にあります。お参りを済ませ、トイレを借りて出発、また1.5km程歩くと崖の上にある34番保寿寺庵に到着しました。お参りを済ませた後バスでオリーブ公園のレストランに向かいました。途中、オリーブ園上の満開のミモザを車窓から見せてもらいました。オリーブ油とチーズをたっぷり使ったイタリア料理風の鶏の料理と讃岐うどん、ご飯という風変わりな昼食でした。

12時30分に保寿寺庵に戻り、今日のお参りの日程が終わるとイチゴ狩りに出掛けることになっているので先を急ぐことになりました。300m先の32番愛染寺にお参りをしました。ここで愛染明王の御影をいただきました。愛染明王は人間の欲望をなんでもかなえるという心の広い仏様なのだそうです。そこから先へ20分ほど歩くと池田の桟敷がありました。私以外は初めてなので先達が説明をしていました。その直ぐ先に33番長勝寺がありました。このお寺ではお参りの後、住職の奥様が本堂の再建についていきさつを話してくださいました。本堂建築のための土地だけは購入していたけれども、建築のめどは全く立っていなかったそうです。そんなとき一人の建築業の方がお参りに来られ、見積もりを出すように再三いわれたそうです。おそるおそる4億円の見積書を持っていくと、その場で寄付を快諾されたそうです。その後も庫裏が必要だろうなどと親切に言っていただき、最終的に8億もの寄付をいただいたてバブルがはじける直前に立派なお寺が完成したのだそうです。そこで多くの参加者がもっとも有り難いといわれる「ボロンの御守り」を購入しました。帰りに甘酒のお接待をいただき、「念ずれば花ひらく」と書かれた手ぬぐいをいただきました。

長勝寺を後にして、池田町の蛙のマスコットがある交差点を過ぎ、14時30分頃、この日のゴール保寿寺に到着しました。このお寺の欄間に横綱大鵬の納め札が貼り付けられていました。今回で小豆島のお参りが最後なので、妻と一緒に本堂の前で記念写真を撮りました。

そこからバスで山の上にあるいちご園に向かいました。甘くて大きなイチゴをたっぷりいただき、ミカンや菜花をお土産にいただいて帰路につきました。5年間も続いた歩き遍路の旅もこれが最後だと思うと、ちょっと寂しく思いました。

海と花のある景色 スモモの古木に花 満開のミモザ

ボロンの御守りを買うお遍路 右から3枚目が大鵬の納め札 こんな大きなイチゴをたらふく食べる

第11回 2010年2月18~19日

「醤油のかおり漂う町から寒霞渓に抱かれた山岳霊場を歩く」

今回は案内状や確認書が全く届かないので、心配になって先達に電話をして実施を確認しました。どうも会社の方が親会社に統合され、人事配置が遅れたため発送も遅れ、前日になって速達でやっと届くという状況でした。したがって四国を一緒に歩いた神戸の仲間と再び会えると楽しみに思っていましたが案内が行かなかったようです。

送られてきた予定表を見て今回結願だと喜び勇んで出掛けました。しかし船の中で先達から予定表の通り歩くと帰りの船に乗れなくなるので、変更すると説明がありました。したがって結願は来月に持ち越しになりました。今回、京都方面から九人の新たな参加者があり、船内で車座になって自己紹介などがありました。

13時30分に前回のゴール、つくだ煮屋の一徳庵に到着、初参加の人のために買い物をし、トイレを済ませ、準備体操をしてスタートをしました。マルキンなど醤油造りの町並みを歩き、2.4㎞ほど先の15番大師堂まで行きました。はじめは気温も低く思いましたが直ぐに身体が温まってきました。大師堂でお参りしていると雨が降り出しました。雨脚が強くなったので10分ほど雨宿りをしていると雨が上がり、600mほど先の16番極楽寺へ向かいました。まだ少し降っていましたが青空ものぞき、安心して歩きました。極楽寺でお参りする頃には日が差していました。そして門前の池に青い空をバックにした極楽寺が映る景色は素晴らしく、思わずシャッターを切りました。荷物を置いているバスがそばにいましたが雨具をあえて持ちませんでした。ところが17番一ノ谷庵へ向かう山道を歩いていると、再び空模様が怪しくなってきました。一ノ谷庵のお参りを済ませ、18番清見寺へ向かうとき、みぞれが降り出しました。みぞれは雨に変わりましたが、少し降っただけで直ぐにやみました。その時、今日は何歩歩いたか万歩計を見ようとして腰に付けていたポシェットがないのに気がつきました。はずした場所が最初にいったつくだ煮屋のトイレだと思い出し、添乗員にそのことを言いました。添乗員は携帯で店に尋ねて下さり、取得されていることを確認して下さいました。全財産や携帯電話を入れていたのでホッとしました。清見寺でお参りを済ませてバスのところまで行くと運転手がバスを走らせて取ってきて下さっていました。16時30分を過ぎており、この日はお参りをここで打ち切りバスでいつもの宿舎へ向かいました。初めての人がたくさんいたので、運転手が宿舎へ行く途中いろいろとガイドをしていました。

いつものように温泉で温まり、食事会場へ行くと、会社から届けられていた完歩証を早々と渡されました。こうなれば来月の結願には必ず参加しなければなりません。生ビールで乾杯し、9時半には床につきました。ぐっすり眠って目を覚ますとまだ12時44分でした。普段床につく時間です。それから3時間ほど眠れなかったので、川柳の兼題について考えたりしていました。いつの間にか眠り、突然聞いたこと無い激しい音を聞き、火災報知器ではないかとびっくりして目覚めました。この日から参加した人の携帯電話の音でした。自分の電話を見ると6時で、目覚ましをかけておられたのです。直ぐに風呂へ行き、顔を洗って身体を温めて朝の準備をしました。

7時朝食、8時出発で、ずいぶん冷えこんでいましたが、この日は山登りということだったので前日と同じ服装にしておきました。昨日の清見寺からだと同じ道を往復することになるので、11月にお参りした13番栄光寺までバスで行き、体操を済ませて8時50分頃に出発しました。川に沿って歩き始めると、前方のはるか高い岩山にこれから目指す14番清滝山が見えていました。15分ほど歩くとダムが見えてきました。粟地ダムで昭和55年に完成した小ぶりのダムです。まわりはきれいに整備されていて桜が咲けばきれいだろうと思いました。

ダムを過ぎると山道になり、清滝山まで2230mと表示がありました。途中杉並木のきれいな遍路道があるなど変化に富んだ道です。ここからはずっと登りの山道で、平坦なところがないのでとても疲れ、汗が噴き出してきました。ベストを脱ぎ、列の後ろの方をみんなから遅れてマイペースで登りました。それでも足を手術したという方が後方をゆっくり登ってこられるので安心でした。

スタートから1時間20分、やっと清滝山近くの寒霞渓ドライブウェーに到着しました。道を横切って階段を登ると10時15分にやっと到着しました。ここは小豆島の札所で最も高い位置にあるそうです。先ず中国風の鐘楼に上がり前の人を鐘の中に立たせて鐘を突きました。参拝を済ませて20番仏ヶ滝まではアスファルトの自動車道を3㎞下ります。この様な道ではみんなに遅れることなく一緒に歩けます。11時20分に到着、お参りを済ませて道から札所の右上の岩肌を見ると、大きな手形のもようがありました。看板に「大願成就、霊徳を授かる念力のお手形」と書かれていました。

さらにドライブウェーを下ると寒霞渓のロープウェー乗り場へ向かう道との交差点手前に18番石門洞への登り口にさしかかりました。いきなり山道の急な階段を登るのでどうなることかと思いましたが、直ぐにコンクリート舗装された道に出ました。ところがこの道もどんどん登ります。途中でときどき法螺貝岩や幟岩など奇岩の説明板が立っています。急坂のためたちまちみんなにおいていかれてしまいました。途中に駐車場があり、そこからは一般車は入れません。さらに登るとますます急な坂になり、あえぎながら登ること20分、やっと石門洞につきました。階段を登り岩穴の洞内にはいると、高齢の女性が衣を付けて座っておられました。私たちの読経にあわせて木魚や鐘を打って下さいました。その時窓の外は雪が舞っていました。お参りを済ませて外に出ると雪はやんでいました。階段の横に石門の表示がある山道があり、先達について登りました。気がつかなかったのですが、その道が石門をくぐる道だったのです。そんなことは知らず高台まで登り、後ろを振り返ると大きな岩のアーチがあり、その石門をくぐって登ってきていたのです。そこでやっと石門洞の名前の由来が理解できました。12時25分に元来た坂を下りましたが、こんなに急坂だったのかと思うほどで、反り返った姿勢で下るためか腰が痛くなりました。やっよ登り口についたとき、バスが待っていて、お弁当が配られました。幸い日が照り、少し暖かくなっていたので池のそばでお弁当を食べました。

13時丁度に19番木ノ下庵へ向かって出発しました。遍路道は先程の石門洞への道の続きになっていて、急な下り坂です。こちらは舗装してありません。入口に「工事中通行止め」とかかれていましたが先達はかまわず下って行かれたのでみんな続きました。10分も下らない内に工事現場にさしかかり、舗装工事のために木枠が組まれていて通れません。どうなることかと思いましたが、工事をしていた人たちが、木枠の残り板で橋を渡し、危険がないように釘で打ち付けて渡れるようにして下さいました。一行20名は無事渡ることが出来ました。その先はコンクリート舗装が出来ていましたが、石門洞の道と同様急な下り坂が続くので足腰にこたえました。15分ほど下ったところで工事中の自動車道に出ました。さらにコンクリートの階段や急坂を下るとやっとアスファルト舗装の自動車道に出ました。後ろを振り返ると寒霞渓などの岩山がパノラマのように見えていました。しばらく川沿いの道を歩くとあぜ道に曲がり、やっと足腰に優しさを感じました。しばらく村の中を歩くと突然石段を登りお墓に出ました。お墓は丘の上にあり、その丘の南の先端の19番木ノ下庵に13時40分到着しました。そこには昭和10年に奉納された大きな賽銭箱が置かれていました。

眺めのよい階段を下り、10分あまり歩くと「魚でん」という魚屋に着きました。ここでは魚を載せた丸い網がモーターでまわっています。干魚を作っているのです。皆さんたくさん買っていました。京都の人たちは新しい魚を見るのが珍しいのか、生魚を発泡スチロールの箱に入れて持ち帰っていました。そこから少し坂を登ると、22番峯之山庵に到着しました。ここも瀬戸内海が見える見晴らしの良い丘の上にありました。そこから5分ほどのところに23番本堂がありました。お参りを済ませ、1.5㎞先の24番安養寺へ向かいました。途中に石材店があり、動物などいろいろ珍しい石細工が飾られていました。そしてその近くの大きな家の門を入った正面に虎の大きな石細工が置かれていたり、健康学園道場の入口に恐ろしいオオカミの銅像が置かれていたりしました。

安養寺でお参りを済ませ、400m先の誓願寺庵のお参りを済ませると、16時近くなっていました。そこからオリーブ園へバスで行きました。何度か訪れた道の駅オリーブ公園のすぐ側にあり、こちらが小豆島にオリーブが植えられた最初の場所です。昨年12月に絞られたオリーブバージンオイルとオリーブの形のチョコレートを買って帰路につきました。

今回は小豆島でもっとも厳しいコースだったそうで、このコースを歩くことが出来れば他の札所はクリアできるそうです。ちなみに山道を歩いたわりには4万歩ほどあり、今までで平地を歩いた歩数に匹敵するほど多い歩数でした。

醤油蔵 池に映ったお極楽寺 はるか向こうの岩山の清滝山を目指す

杉並木の参道 巨大不動尊 人が中に入って鐘をつく 幟岩 石門洞

石門 俄に架けられた橋を渡る 昭和10年の銘が入った賽銭箱

魚伝の回転式干し魚網 ライオンの置き石がある民家 オリーブ園のギリシャ風車

第10回 2009年12月17日~18日

「山岳霊場から岬の学校へ、そして大石先生の自転車の道を戻る」

この冬一番の冷え込みになりました。13時30分、紅葉の美しかった前回のゴール・常光寺に到着しました。境内には前回もお接待くださった方が自宅のミカンを箱に一杯置いてくださっていました。甘いミカンをいただき、元気を付けて13時45分準備運動を済ませて出発しました。100mも歩くと7番向庵に到着しました。お参りを済ませて直ぐ横の石段を下ると、向庵は石垣の上に立っているのが分かりました。しばらく歩くといよいよ急坂の山道にさしかかりました。1.1㎞の山道を登り続け、やっとの思いで2番碁石山に到着しました。寒い日で少し着込んでいたので、途中でジャンパーを脱ぎました。それでもうっすら汗をかきました。体が冷えてはいけないので登り切ったところで直ぐにまたはおりました。碁石山のお地蔵さんはなぜかみんな青いよだれかけが掛けられていました。その数はたくさんで数え切れませんでした。この碁石山からは絶景が見渡せました。

碁石山も洞窟の中にあり、住職がみんなの書いた護摩を焚いてお祈りしてくださいました。さらに住職の薦めがあり、修験者が行をしたところまで登りました。4人ほどが立てるほどの狭い場所まで登るといっそう見事な景色を見ることができました。

そこからは尾根づたいに400mほど歩くと6月に夏至観音を見た1番洞雲山に着きました。初めて来た人もいたので、みんなが口々にひとしきり夏至観音の説明をしていました。そしてお参りしようと階段を上ったところで、夏至観音のポスターと見比べ、撮影ポイントを発見しました。当日私たちはそのポイントの下で見ていたことになります。だからいまいちよく見えなかったのでしょう。

お参りを済ませ堂内を一周して次の3番観音寺の奥の院・隼山へ向かいました。途中讃岐十景の一つといわれる展望台でしばらく美しい夕暮れの景色を眺めました。明るい内に山を下ることをやめ、ここでしばらく絶景を楽しみました。

16時10分、境内に長い影を落としながら奥の院隼山に到着しました。境内の入口に「天然記念物・隼山のイスノキ」があり、昆虫が異常な形にしたといわれる実がたくさんなっていました。この種では珍しく大きな木で、樹齢数百年以上といわれています。その実はからからになっていました。ここでは先達の叩く太鼓に合わせて般若心経を唱えました。いつもの携帯木魚と違ってリズミカルに唱えることが出来ました。

いよいよ夕日が西に傾き、風がとても冷たくなってきました。みんな大急ぎで送迎バスに乗り込みました。急で細い山道をマイクロバスは慎重に下っていきました。宿舎に着いたときにはすっかり暗くなっていました。冷え切った体を温泉でゆっくり温めました。広い湯舟に私たち5人だけで、もったいない気がしました。

夕食は何時もと違って広間でした。仲間からのお接待のビールがあり、コップに2杯いただきました。会場の暖房があまり効いていなかったので、体が冷えてしまいました。何時も食事のあと温泉に入らない同室の人も再び温泉で温まり、9時半頃床につきました。体が温まったからか直ぐに熟睡し、いつものようにトイレにも行かず、目が覚めたら5時前でした。6時前に温泉に浸かって顔を洗い、7時から朝食、8時前にホテル前に集合しました。昨日の奥の院は山の上で風も強く、よく冷え込んでいたのでホテルの玄関前で準備体操をしバスに乗り込みました。

空は快晴、景色も凍り付いたように鮮やかでした。奥の院は風も吹き付け寒さも厳しかったのですが、8時40分に坂道を下り始めると風が山の陰で遮られ寒さが和らぎました。途中の山でカラスウリを見つけました。こんなに鈴なりになっているのは初めて見ました。25分ほど山道を下ると壺井栄や生田春月の文学碑がありました。しばらく休憩をしたあと、お墓の中の急坂を下りました。話題はこの急坂を登ってお墓参りするのは大変だろうということでした。途中瀬戸内海の絶景を見下ろすように大師の座像が置かれていました。下りきったところに坂手小学校跡の碑が建っていました。9時20分そのそばに建つ3番観音寺に到着しお参りしました。瀬戸内海をバックに大師像が建てられていました。お墓の座像とは正反対でおもしろく思いました。

観音寺を9時40分に出発、平坦な自動車道を第1回で訪れた4番古江庵に向かって1㎞ほど歩きました。古江庵は内海湾の一番奥にあり、海のすぐそばに建てられているので、台風の時など潮風や波に見舞われるのではないかと思いました。お参りを済ませ1.3㎞ほど歩くと1回目のスタート地点堀越口に到着しました。ここからは1回目と同じコースを歩き5番堀越庵でお参りをしたあと、かなり急な峠道を越えて6番田ノ浦庵まで山道を歩きました。前回は登りの峠道はきれいに落ち葉が掃除してありましたが、今回は登りも下りも落ち葉とドングリがたくさん積もっていて、うっかりすると滑るので大変でした。とくに下りは手すりにつかまり、滑らないように気をつけました。田ノ浦庵から岬の分教場の側を通り、お土産屋さんでトイレ休憩をしました。帰路は海沿いの自動車道で、西風をまともに受けると思ったので、ジャンパーの下に厚手のベストを着込みました。帰路は大石先生が通ったといわれる道を5㎞歩きました。途中醤油樽で作られたバス停がありました。前回は全く気が付きませんでした。古江庵の手前には壺井と名の付く商店もありました。再び古江庵に到着し、さらに1㎞ほど歩いて14時にゴールの10番西照寺に到着しました。お参りしたあと向かいの佃煮発祥の店といわれるつくだ煮屋さんの駐車場で体操をしたあとトイレ休憩と買い物をしました。前回ここのお店のお接待でもらった醤油飴がとても美味しかったので買い求めました。

そこから送迎バスで草壁港のそばにある大阪屋という食堂へ行きました。1000円以内で好きなものを注文してよいということだったので、海のそばでもあり、新鮮な魚を期待して刺身どんぶりを食べました。その時みんなにつられて生ビールを注文してしまいました。刺身は分厚く脂のよくのった美味しい魚でした。食堂で亀の足という珍しい貝を買った人が何人かいました。その内の一人が話の種にといって5個ほどくださいました。

帰路、醤油工場を見学しました。入口で服の塵をはたいて入りました。百年以上使っているという大きな樽には麹菌が一杯着いていました。これが伝統の味を作っているのだと分かりました。大きな醤油工場はタンクで3ヶ月ほどて造るそうですが、この様に樽で造っているところは2年かけてじっくり醸造されます。さらにもう2年かけた4年ものもあります。やはり高くてもこの様な工場で造られた醤油は値打ちがあるなと思いました。4人ずつ梯子を登って樽の中身も見せてもらいました。樽にはまれば即死に結びつくのだそうです。ここで「たまり」について尋ねてみました。原材料の小麦が多ければ薄口に、反対に大豆が多ければ濃い口になるそうで、大豆の割合が最も多いのがたまりになるということを知りました。こんな学習も小豆島でじっくり時間をかけて歩くから出来るのだと思いました。寒い時期でしたが、心温かな2日間でした。

これから向かう山岳霊場のある山 石垣の上に建つ向庵 青いよだれかけのお地蔵さん

行場から見た絶景 讃岐十景の展望台から イスノキとその実

奥の院を下る夕暮れのお遍路たち 奥の院からの絶景 海を見下ろし、海を背にする大師像

海のそばの古江庵 バスの停留所と麹菌いっぱいの醤油樽 亀の足という名の貝

第9回 2009年11月19日~20日

「紅葉の美しい小豆島を歩く」

今回も二人のメンバーが加わり、15名のお遍路に先達と添乗員の17名でフェリーに乗船しました。丁度寒霞渓の紅葉が見頃とあって、観光バスの乗客などで船内はこれまでになくにぎやかでした。

福田港から前回のゴール当浜庵までバスに少しゆられていきました。13時20分準備運動を済ませて晴天に恵まれてスタートしました。2.9㎞、多少アップダウンのある車道を歩くと87番海底庵に到着しました。お参りを済ませて再び車道を歩きました。途中南風台から淡路島方面の美しい景色を眺めました。かすかに明石海峡大橋が見えていました。そして、2.1㎞歩き15時頃88番楠霊庵に到着しました。次の霊場へはここから山の中にはいるので、この日はここでお遍路は打ち切られました。だからお参りを済ませた後、バスで宿舎へ向かう途中、これまで寄ったことのないつくだ煮屋「瀬戸よ志」に寄りました。ここの店には「お遍路110番」と書かれた札が掲げられていて、「遍路道をお尋ねください」と書いてありました。買い物をしている人を横目で見ながら、店先に植えられたなた豆の写真を撮ったり、梅昆布茶をご馳走になったりました。それでも時間がまだ早かったのと、新しく遍路に加わった人もいるので、道の駅オリーブ公園に寄りました。オリーブの木には緑、紫、黒を熟れ具合の違う実がなっていました、多くはよく熟れて黒くなっています。

いつもの宿舎に着いたのはまだ5時前でした。参加した男性4人で部屋に入り、一息入れたところで温泉に入りました。時間が早かったっからか、温泉はよく空いていました。しかし、風呂を上がる頃には団体客がどっと入ってきました。さすがに紅葉の季節なんだなと思いました。部屋に戻ってテレビで相撲を見ながら歓談し、6時過ぎから夕食をいただきました。男性4人みんな生ビールを楽しみました。食堂は団体以外の客で満席でした。この季節は個人でも沢山来ているのだなと思いました。

夕食後もう一度温泉に浸かり、8時半頃みんな床につきました。部屋が暗くなった途端に眠ってしまいました。

翌朝8時に宿舎を出発、紅葉のきれいな寒霞渓へ行くことにしました。普段はその日のお遍路を終えてから観光するのですが、午後は本土からフェリーで渡ってくる観光客でロープウェーの待ち時間が1時間を超えることがあるということなので、朝一番に行くことになったのです。それでも島の宿泊客が朝一番に行くので、登りはバスで、下りにロープウェーを使うことにしました。歩いて登りたいという人がおり、希望者を募ると15人中12人が歩いて登ることになりました。さすがに歩き遍路を続けている健脚揃いだなと感心しました。ロープウエー乗り場紅雲亭から1.8㎞、約40分で寒霞渓の四望頂展望台に登ることができるという話でした。私も後ろから写真を撮りながら登りました。四国の遍路道を神戸三期のメンバーと歩いた時を思い出すほど速いペースでどんどん登っていきます。寒さが厳しい朝でしたが、うっすら汗をかきました。途中で何度か立ち止まって写真を撮ったのでみんなから少し遅れましたが、思いの外早く山上に着きました。しばらく山上で眺望を楽しんだ跡、ロープウェーで寒霞渓の美しい紅葉と岩のコントラストを楽しみました。紅雲亭駅から再びバスで昨日のゴール楠霊庵まで行きました。身軽な服装になって準備運動をしたあと、直ぐに上り坂にさしかかりました。次の集落までは車道でも小豆島で険しい峠道の一つに数えられています。私たちは山道を越えていくので、さらに高いところを歩きました。その時うっかり脱いだジャンバーのポケットにおカメラを入れたままバスにおいてきたことを思い出しましたが、後の祭りです。山中の峠道を黙々と歩きました。この道も大小様々なドングリがたくさん落ちていました。だからうっかりするとドングリに足を取られそうになりました。

11時35分、峠道を越えて12番岡の坊に到着しました。近くにバスが止まっていたのでとりあえずカメラを持ち出しました。お参りを済ませ、すぐ近くの13番栄光寺へ行きました。このお寺は見たことがあると思っていたら、小豆島の歩き遍路に初めて参加したとき、最後にお参りしたお寺でした。参道の両側に松が植えられた印象深いお寺です。

12時を過ぎていましたが、寒霞渓でもっと時間がかかると考え、しかも峠越えがあるので、昼食の時間を午後1時に予約していました。昼食までまだ時間があるということで、次の札所へ向かいました。やがて日本一といわれる銀杏の大木が見えてきました。この樹は11番観音堂の境内に立っています。12時30分観音堂に到着、観音堂を守っておられる老人の木魚を聞きながら読経をしました。そして長寿を願う銀杏17粒100円といのを老人に勧められて買いました。銀杏に木の根元に立って見上げると本当にその大きさを実感しました。隣には鈴なりのミカン畑、他に境内にピンクと白の花が咲いたサザンカも植えられていました。

さらに観音堂から800mのところにある9番庚申堂へ向かいました。途中醤油蔵や文化財に登録されている塩田家長屋門や塀など美しい景色を見ながら歩きました。素麺工場では晩秋の日に干された素麺も見ることができました。庚申堂の近くまで来たところで13時になったので、バスで食事会場へ向かいました。直ぐのところでしたが、そこは前日寄ったつくだ煮屋「瀬戸よ志」でした。2階で食事が出来るのです。好みの佃煮入りの大きなおにぎりと焼き鯖の押し寿司一切れ、そして小豆島のうどんでした。讃岐うどんと同じようにコシのある美味しいうどんでした。

食後、再びバスに乗り、庚申堂の近くで降りてお参りをしました。14時15分、再び8番定光寺へ向けて歩きました。道のずっと先には12月にお参りする岩山が聳えていました。25分ほど歩くと桜の葉の紅葉が美しい常光寺に到着しました。そこで四国遍路で先達にお世話になったという方がお接待のミカンを持って待っていてくださいました。山門付近の楓も見事に紅葉していました。本当に美しいお寺だと思いました。お参りを済ませ、歓談をしながらお接待の甘いミカンを沢山いただきました。15時過ぎまで休憩をした後、バスで新たな素麺工場へ行きました。そこには乾麺の節麺や素麺のバチが干してありました。早速みんな素麺や半生うどんを購入していました。帰りに素麺のバチを大きな紙袋二袋お接待だといって社長がバスまで持ってきてくださいました。

そこから福田港までバスで向かいました。福田港でフェリーを待つ間、先程の素麺のバチをみんなで分けました。それぞれ沢山持ち帰ることになりました。福田港で着替えも済ませ、居眠りをしながらのんびり帰りました。

楠風台からの眺望を楽しむ 88番楠霊庵からの瀬戸内を眺める 瀬戸よ志の店先のなた豆

色とりどりのオリーブの実 紅雲亭駅そばの紅葉 寒霞渓の眺望

寒霞渓記念碑前で ロープウェーから頂上を眺める 栄光寺参道

大銀杏 文化財の塩田家 素麺工場の天日干し 紅葉のきれいな常光寺山門

第8回 2009年10月22日~23日

「山岳霊場と美しい瀬戸内海の海岸線を歩く」

前回神戸1期の方々5名が結願され、淋しくなるかと思ったのですが、大阪2期の方々が四国歩き遍路を結願され高野山のお礼参りを終えられ、今回から5名の方が参加されました。それで、往路のフェリーの中で自己紹介がありました。

いつものように福田港からバスに乗車、前回のゴール観音寺そばのフェリー乗り場・大部港で下車しました。

この日は山岳霊場81番恵門の滝に登るので、港で念入りに準備運動をしました。体操をしていて、空を見上げると見事な鰯雲が青空に広がり、その美しさについ声を上げてしまいました。

13:40分スタートし、海岸線のバス道を東へ歩き、小部まで行きました。30分ほど歩いたところで国民宿舎の前から恵門の滝へ向かって急な坂道を登りました。自動車道がS字型に急坂を登っているのですが、その真ん中を突っ切るように遍路道があるので、さらに急な坂道です。おまけに雨の日は水が流れるらしく、大小の石がごろごろとしていて、足場を確認しながら慎重に登りました。足に自信がない3人がバスで上ったのでいつもよりスピードが速く、ついていくのがやっとで、大汗をかきました。それでも山道は林の中の道なので直射日光に当たらないだけ助かりました。50分ほど登ると山門に到着しました。ところがその先も階段が続いています。自動車道と交わるところまで行くと、バスで登った3人がリンゴをむいてお接待をしてくれました。

そこから第二の山門をくぐり、さらに階段を上ると待ち受けていたのは鎖につかまって登る急傾斜の崖でした。腕に力をこめて鎖につかまりなんとかよじ登ることができました。その上には朱塗りのお寺が絶壁の岩にへばり付いていました。入口から靴を脱いで入るとお寺そのものは洞窟の中でした。護摩木に名前を書き、受付で300円を払ってさらに奥へはいると大きな不動明王が安置されていました。近くご開帳があるということで、床の赤い絨毯が新調されていて、最初の来訪者としてその上に座ってお参りをしました。住職が私たちの護摩木を焚きながらお経を唱えられるので、私たちもそれについて唱えました。般若心経は太鼓に合わせて5回唱えました。とても早口で唱えられるのですが、太鼓のリズムに乗って唱えると気持ちのよいものでした。

帰りは足場の悪い遍路道を避けて自動車道を下りましたが、途中からバスを避けて遍路道を下りました。途中の階段や坂道にはいろいろな形をしたドングリがたくさん落ちていました。中でも小さなドングリが階段一面に落ちているところがあり、そばに野生の鹿がやってきていました。

16時30分を過ぎた頃にやっと下の村までおりることが出来ました。バスで宿舎に向かう途中、湯舟山の名水で造った製麺工場へ寄りました。ホテルに到着すると、既に大きな団体が2つ到着していていつになく大にぎわいでした。大汗をかいたお陰で温泉も気持ちよく、生ビールも最高でした。

翌朝も快晴で、8時にホテルを出発、昨日のゴール地点小部バス停で準備運動をし、8時40分に歩き始めました。5分ほどバス道を歩くと、82番吉田庵へ行く峠越えの道に入りました。峠まで2,145m、吉田庵まで4,505mと書かれていました。峠道は急坂が続き、手すりにつかまって体を支えながら登りました。しかし、ずっと木陰で、昨日より足場がよかったこともあり気持ちよく登ることが出来ました。それでも上り坂がほとんど最後まで続くので、大汗をかきました。1時間ほどかけて峠道を登り切ると、ほんの少し休憩を取り、水分補給をして今度は下り坂を吉田ダムまで820m下りました。途中道に水が流れていたりするところがあり、苔で滑るので手すりにつかまって注意深く下りました。

吉田ダムでミカンのお接待をいただき、一息入れました。ダムには大きな女性像のモニュメントがありました。横から見ると美人のように見えましたが、正面から見ると今ひとつでした。たっぷり休憩をとったあと、ダムの端に取りつけられた階段を下りました。ダムの上から下まで一気に下るのですが、途中水のたまったところもあり滑るので、ここでも手すりにつかまって下りました。ダムの下は石できれいに整備されていたり、大きな岩がごろごろしているところがあったり、独特の風景でした。川沿いにさらにすすむと、7月に汗を流した吉田温泉が川の対岸にありました。このあたりにはオートヴィレッジがあるなど、レクレーション施設が整備されていました。

そのすぐ近くに82番吉田庵があり、お参りをしました。11時半にお参りを済ませ、、近くの「ひなた亭」で昼食を摂りました。メニューは讃岐うどんと他人丼ぶりだったのですが、どちらも量が多く、もったいなかったけれども残してしまいました。ほとんどの女性も残していました。お店の人にしたら、峠を越えてお腹を空かしているだろうと気を使って下さったのだと思います。ご主人が自分でさばいて干しておられた太刀魚の一夜干しなどをお接待でいただき、12:30に出発しました。

ここからはひたすらバス道を福田港の近くまで歩きます。途中頭上でヒバリの声が聞こえるので見上げると、すぐそばの枯れ木の上で鳴いていました。福田港の手前で脇道に入り、しばらく歩くと83番吉田庵に到着しました。福田庵には、以前四国遍路で先達にお世話になったという方がおられ、自家製の干し柿やミカンをもって待って下さっていました。お参りより先にお接待の干し柿をいただきました。甘くて柔らかくとても美味しい柿でした。お参りを済ませたあとミカンもいただき、遍路道を少し歩くと直ぐに84番雲海寺に到着しました。その隣に85番本地堂があり、両方のお参りを済ませて、バス道を4.7㎞ほど先の86番当浜庵へ向かいました。道の両側にはいろいろな石のモニュメントが置かれていました。自動車道は日がよくあたるのでとても暑く感じました。

そろそろ歩き疲れたと感じた15時10分頃、当浜庵に到着しました。お参りを済ませたあと、フェリーに時間まで余裕があるからと運転手さんが史跡「大阪城石垣石切丁場」へ案内して下さいました。ここには石を切っているときに一度に8人の石工が犠牲になったと伝えられている「八人石」がありました。遊歩道を歩くと大きな石があちこちに残っていて、刻印も残されていました。この場所で石垣の大きさに切られ、船で大阪へ運ばれていたようです。思わぬ見学が出来ました。

今回も小さな小豆島に恵門の滝の山岳霊場や石切丁場など素晴らしい発見がありました。

瀬戸内海をゆくフェリー(大部港近く) 鎖につかまって登る崖 岩穴に建てられた山岳霊場「恵門の滝」

急坂を峠まで登る遍路たち ダムに建てられたモニュメント 8人の石工がこに石の下敷きに

第7回 2009年9月17~18日

「大阪城残石公園など島の北側を歩く」

今回は17名の参加と、初回ほどではありませんでしたが、ほぼフルメンバーの参加で、マイクロバスの補助席を使わなければ座席が足りないという状況でした。お天気は悪くありませんでしたが、太陽がギラギラ照りつけるということもなく、風が涼しく汗もあまりかきませんでした。

前回のゴール地点救世堂で13時45分準備体操を念入りにしたあと、小豆島大観音の前を通り、対岸の岡山県の沿岸を眺めながら坂を下り、1.5㎞先の75番大聖寺まで歩きました。そこから76番金剛寺奥の院の三暁庵まで700mほど歩きました。そこには笠松大師奉賛会寄付者の一人として中田ボタンの名前が石に刻まれていました。小豆島出身なので、ひょっとしてこのあたりで生まれたのかなと思いました。

さらに1㎞ほど歩くと歓喜寺に着きました。途中、オリーブの木にはかなり大きくなったグリーンの実をつけていました。また昔の赤いポストと同じようなデザインの石造りのポストが門先に置かれている家がありました。この家の郵便受けのようですが、我が家の門先にこの様なポストを置くと、郵便ポストと間違えて郵便物を入れるだろうと思います。なぜなら、我が家の向かいの消防署前にはもっと小さな箱形の郵便ポストがあるからです。歓喜寺をお参りしたあとさらに1㎞足らず歩くとこの日のゴール76番金剛寺に16時到着しました。お参りを済ませて山門を出ようとして、山門の向こう側に船が引き揚げられていて素晴らしい絵になっていることに気づきました。

ホテルに着いたあと温泉に浸かり、少しかいた汗を流し、夕食の席に着きました。今回で結願の人が5人もいて、結願書の贈呈がありました。その内の一人がビールのお接待をしてくださいました。お遍路のあと、すぐに会議や旅行がひかえているので、コップ1杯だけで我慢しました。

翌日は8時前にホテルを出発し、再び金剛寺までバスで送ってもらって準備体操のあと、運動会の準備をしている地元小学校の前を通って、番外藤原寺まで1.1㎞歩きました。そこから、珍しい植物の宝庫「王子神社社叢」や山の上の方の「大阪城石垣石切場」や「小海の高札場」など史跡を眺めながら2㎞ほど歩き、「78番雲故庵」に着きました。

そこから少し歩くと道の駅「大阪城残石記念公園」があり、休憩がてら資料館などを見学しました。記念碑の前で全員で記念写真をとりました。そこから4㎞あまり自動車道を歩き、79番薬師庵へ向かいました。途中、道路下の田んぼの隅に植えられた桐の木が実をつけていて、道路からよく見ることができました。薬師庵の薬師立像は海上安全のために秀吉が400年前に造らせたといわれています。

さらに1㎞あまり歩くと今回のゴール80番子安観音寺に11時30分到着しました。お参りの後、お寺の庫裏で食事を取らせて頂きました。その時にうどんを接待して頂きました。山門にはうどんの接待の由来が書かれていました。このお寺は大正末に火災に遭い、焼失したのですが、檀家により再建されました。しかし昭和28年不審火で再び焼失し、このときも檀家により再建されました。ところが3年もせず三度目焼失し、再建のめどが立たなくなりました。そんな折お遍路達が再建に協力し、地元の人たちと再建することができました。このご恩を何時までも忘れないために、うどんを接待しているのだそうです。とても美味しいうどんでした。

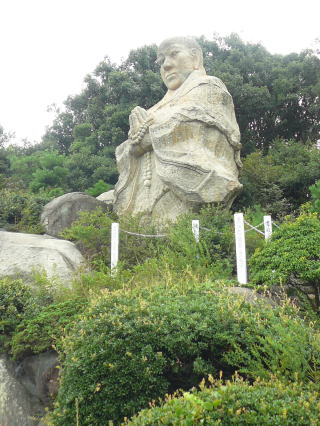

今日のゴールが時間的に早かったので、食後小豆島大観音に連れて行ってもらいました。大観音の胸の高さから見る景色は素晴らしい眺めでした。下りは階段を下ったのですが、1万1千体の観音像が上から下までびっしりと並んでいて壮観でした。そのあと名水で造られた製麺所で買い物をしました。素麺を乾燥している様子も見学しました。また、田植え時に見た棚田の畦には彼岸花が沢山咲いていました。さらに時間があるということで福田港近くの大師像のあるいずみ公園に連れて行ってもらいました。この公園は泉さんという個人が作り上げた公園というだけでなく、この公園の自然石で大きな大師像を一人で刻んだというのですから驚きです。見事なものでした。バスの運転手さんが時間を見て私たちをいろいろと珍しいところへ連れて行ってくださるので、本当にいい旅ができます。

帰りのフェリーから見た瀬戸内海に沈む夕日の眺めもまた絶景でした。

中田ボタンの名が刻まれた石 石造りのポスト 金剛寺の山門 飛び出し注意の標識

合掌して朝食前の感謝の言葉 大阪城の石垣採取場 記念碑前で記念撮影 小豆島大観音

素麺工場 棚田の彼岸花 福田港近くの公園

瀬戸内海に沈む夕日

第6回 2009年7月16~17日

「小豆島一の難所を歩く」

天候は最悪との予報を聞きながら前日準備をしました。ところが当日になると降水確率20%。2日目も30~50%ということなので帰りの傘だけを準備し最低限の雨対策で出掛けました。1日目は思惑どおり雨に遭うことはありませんでした。男性6人と女性7人。それに最近資格を取ったという30歳の先達、この人は小豆島出身でこの小豆島歩き遍路を企画している担当者でもあります。そして添乗員として、この人も30歳、普段は会社で事務をしている人です。そんな訳で、この二人に案内されながら歩くのは初めてでした。先達としては初々しく、初めのうちは先達と参加者の間でお経を上げるときになかなかうまく合いませんでした。しかし二つ目のお寺で住職が鐘を叩いてくれたので以降はうまく合わせることができました。前回のゴールの広場から小高いところへ登っていくと63番蓮華庵、そして62番大乗殿が並んでいました。お参りしたあと坂を下り、小豆島総本院の前を歩いていると、お酒屋さんの女性に呼び止められました。そして全員に「オロナミンC」をお接待してくださいました。スーパーでトイレ休憩をした後、再び世界一狭い海峡を渡って小豆島本当に戻り、北西に向かいました。陣屋跡や古い町並みを歩いていると、海峡に架かる今渡ってきた橋のすぐそばに出ました。小豆島出身の先達なので安心していましたが、とんでもなく遠回りしていました。本人も謝っていましたが、陣屋跡などを見ることができたのだから文句はありません。

スタートから2.1㎞歩いたところに57番浄源坊がありました。境内には香川県の天然記念物「浄源坊ウバメガシ」がそびえています。幹まわり4.4m、15m登ったところでも2.5mあります。この様なウバメガシの大木を見るのは初めてです。

お参りを済ませ、700mほど歩くと53番本覚寺が階段の上にありました。山門をくぐると、本堂脇の真っ白な遍路装束に身を包んだ女性の人形が目に入りました。後でわかったのですが、ここには谷亮子選手の後援会支部があり、谷選手をイメージしておかれていたようです。本堂脇の階段を上っていくと、インドのガンジー首相をはじめ、日本全国10万人の頭髪で刺繍された観音像をお祀りした一髪観音堂がありました。さらに階段を登っていくと65番光明庵がありました。本覚寺の境内に戻ると谷選手らが植樹したオリーブの木などもありました。

そこからは3㎞あまり、小豆島の西海岸を瀬戸内の島々を眺めながら北上し、この日のゴール66番等空庵に到着しました。幸い太陽に照りつけられることなく、また雨に降られることもなく、快適に歩くことができました。そしてバスに乗り、いつものホテルへ直行しました。

曇っていたのでそれほど汗をかかなかったと思っていたのですが、部屋に入って着替えると、身につけていたもの全てがすっかり汗で濡れていました。温泉で汗を流すとさっぱりしました。今回は珍しく何組かの客があり、同じ食堂での食事になりました。そのため宿泊する部屋事にテーブルが指定されていました。私たちのテーブルは添乗員と一緒でした。いつもは生ビールを注文するのですが、添乗員にもお接待しようと大瓶のビールを注文しましたが、添乗員が下戸だとわかり、女性たちにビールを注ごうと思ったら既に注文しているからと受けてもらえず、たくさん飲む羽目になってしまいました。

早く床についたので、翌朝は6時前に起きました。外を見ると傘をさして歩く姿が見られます。朝食を済ませ、出発をする頃には本降りになっていました。ポンチョを上からはおり、菅笠にもビニールカバーをつけると傘をささなくても濡れることはありません。ただ一度着ると、そのあとの着脱が面倒で、その日は一日着たままで過ごしました。

等空庵を出発してしばらく歩き68番松林寺に到着しました。みんなはカッパや菅笠が濡れているので、脱いで本堂へ入りますが、私はそのままの姿で許してもらいました。高野山では雨の中で写真を撮したため、カメラケースが濡れて撮すことができなくなりました。だから今回はひかえておきました。そのために何時どこを通過したのか、何時に目的地へ到着したのか記録を残すことができませんでした。少林寺から400mほど歩くと67番瑞雲堂がありました。さらに1㎞あまり進むと69番瑠璃堂がありました。そこから1.3㎞歩くと70番長勝寺に着きました。ここは大石内蔵助ゆかりの寺と言うことでした。お参りを済ませ、車道を山の方へ登っていきました。途中八坂神社の前でバスが止まっていて、車内で昼食弁当をとることになりました。バスの座席に座るためにはポンチョを脱がなければならず面倒なので、雨が小降りになったのを幸いに鐘楼の軒下で立って食べました。何故神社に鐘楼があるのかよくわかりませんでした。朝食をたっぷり食べていたことと、時刻が11時をまわったばかりで空腹感がなく、弁当を半分以上残してしまいました。お遍路でこれほど残したのは初めてです。昨夜のビールの飲み過ぎもこたえていたのかもしれません。

昼食後少し歩くと71番滝宮堂に着きました。いよいよここからが小豆島最大の難所です。山道にはいるので杖はバスに残し、軍手をはいて 出発しました。竹藪の間を登り、岩がごつごつとした少し難所がありましたが、簡単に笠ヶ滝不動堂に着きました。なんだこれしきのところと思ったのが間違いでした。そこから下るのが大変でした。何しろ岩が濡れているので少しでも油断すると滑ります。ヘタをすると谷底まで落ちるという岩場でした。岩に両手をつき、慎重に足場を見極め、注意深く進むとやっと道らしきところにでました。これで安心と思ったらそうではありませんでした。そのそばに鎖が垂れ下がっていて、その鎖につかまって登ったところに目的地・番外笠が滝があります。急な岩壁も雨に濡れてよく滑り、前の人の足場をよく見ていて登らなければなりません。何とか上にたどり着くと入口は洞穴です。その洞穴をくぐって進むと、崖の途中に築かれた堂内に出ました。残念ながら堂内は撮影禁止なので記録に残すことはできませんでした。切り立った岩壁をくりぬいて建てられているので風がよく通り、汗まみれの身体には気持ちの良いところでした。今登ってきた岩壁を再び鎖につかまって下るのも大変でした。全員無事降りることができたのでみんなでバンザイをしました。ところが何mも進まないうちにさらに長い岩壁を手すりにつかまって下るところにでました。やっと下ったと思ったら今度はまた鎖につかまって下ります。そして今度は長い階段を下ります。ここも岩の階段が苔むしていて、雨で滑ります。手すりにつかまって慎重に一段ずつ下りました。この様に杖をバスに置いてきた理由を痛感させられました。

出発しました。竹藪の間を登り、岩がごつごつとした少し難所がありましたが、簡単に笠ヶ滝不動堂に着きました。なんだこれしきのところと思ったのが間違いでした。そこから下るのが大変でした。何しろ岩が濡れているので少しでも油断すると滑ります。ヘタをすると谷底まで落ちるという岩場でした。岩に両手をつき、慎重に足場を見極め、注意深く進むとやっと道らしきところにでました。これで安心と思ったらそうではありませんでした。そのそばに鎖が垂れ下がっていて、その鎖につかまって登ったところに目的地・番外笠が滝があります。急な岩壁も雨に濡れてよく滑り、前の人の足場をよく見ていて登らなければなりません。何とか上にたどり着くと入口は洞穴です。その洞穴をくぐって進むと、崖の途中に築かれた堂内に出ました。残念ながら堂内は撮影禁止なので記録に残すことはできませんでした。切り立った岩壁をくりぬいて建てられているので風がよく通り、汗まみれの身体には気持ちの良いところでした。今登ってきた岩壁を再び鎖につかまって下るのも大変でした。全員無事降りることができたのでみんなでバンザイをしました。ところが何mも進まないうちにさらに長い岩壁を手すりにつかまって下るところにでました。やっと下ったと思ったら今度はまた鎖につかまって下ります。そして今度は長い階段を下ります。ここも岩の階段が苔むしていて、雨で滑ります。手すりにつかまって慎重に一段ずつ下りました。この様に杖をバスに置いてきた理由を痛感させられました。

滑る岩場の難所を無事通過できてホッとしました。雨に濡れることは避けられましたが、ビニールのポンチョを着ているので体中汗まみれです。そうこうしているとまた雨が降り出しました。しかし岩場でほとんど雨がやんでいたのはやはり守られていたのかもしれません。山から下ってきたところに立派なお寺・72番滝湖寺がありました。お参りしたあとさらに今日のゴール救世堂(くせどう)まで400mほど歩きました。道から振り返ると笠が滝の建物が岩場にへばりついて見えました。73番救世道のお参りを済ませたあと、みんなは温泉で汗を流し、着替えをしたいと言いました。福田港の近くにある温泉が3時からなので、それまで土庄港のそばの観光センターで買い物をしました。そこから50分ほどバスに乗り、3時半頃吉田ダムの下にある温泉に到着しました。頭から足の先まできれいに洗い、着替えを済ませるとすっきりしました。風呂上がりに冷たい牛乳を飲み、さわやかな気持ちで福田港からフェリーに乗り、座席で長々と横になり帰路につきました。

接待を受けた高橋酒店 陣屋跡に建つ小学校 天然記念物・大きなウバメガシ 田村亮子?の遍路人形

笠が滝への遍路道 笠が滝不動堂 笠が滝の岩壁と堂内に通じる洞穴

岩壁にへばりつく笠が滝 下りの岩壁と階段 72番滝湖寺の本堂内

第5回 2009年6月18~19日

「世界一狭い海峡を渡り迷路の街を歩く」

今回のフェリーには大阪の私立中学1年生が5クラス乗っていたので、初めてにぎわっているという感じでした。船が福田港に着くといつもの柳屋観光の小型バスが迎えに来ていました。先ず前回訪れた名王寺へ住職と一緒に撮った写真を大きく引き延ばし額に入れたものを納めに行きました。私たちにも同じ写真を2L版に焼き増しして配って下さいました。さらに湯船山の名水で打たれた素麺の製造所を訪れ、それぞれ素麺やひやむぎを買いました。そして前回のゴール・円満寺を出発しました。真夏を思わせる炎天下を歩き始めると、すぐに汗が噴き出てきました。大きな観音像を眺めながら坂道を1.3㎞歩くと49番東林庵に到着しました。今回は妻と二人で参加したのでみんなに遅れて到着しても、私が線香とローソクを、妻が納め札とお賽銭をと手分けしたので他の人に遅れることはありませんでした。

そこからは400m、500mと少し歩けば50番遊苦庵、52番旧八幡宮に到着しました。隣接して54番宝生院と51番宝幢坊があり、宝生院へ行く途中に樹齢1500年といわれる圧倒されるほど大きなシンパクがそびえていました。そこから急な山道に入りましたが、300mで55番観音堂、さらに500mのところに56番行者堂がありました。お参りを済ませて山を下り、県道をひたすら今日のゴール小豆島霊場総本院を目指して歩きました。途中世界一狭い海峡としてギネスブックに登録されている土渕海峡を渡り、前島に入りました。ここは昔の戦に備えた迷路が発達し、途中で小さな地元の松竹梅という醤油の醸造元により、刺身醤油などを購入しました。このツアーは結構小豆島の経済に貢献しています。

17時頃目的地に到着し、迎えのバスに乗ったと思ったらすぐにこの日の宿舎、旅館柳屋に到着しました。バスはこの旅館の経営だったのです。24の瞳がモデルの平和の群像のすぐ隣という港のそばにある旅館で、これまでのホテルと違ってささやかな旅館という印象でした。宿舎に入ってしばらく休憩したあと、風呂へ行きました。ホテルと違ってこぢんまりした風呂ですが他に客がいないのでのんびり入ることができました。夕食の広間の床の間には遍路の掛け軸などがきちんと飾られていました。遍路に詳しい仲間が遍路宿では必ずこの様に飾られていて、食事の前に読経をするのだと教えてくれました。ということは四国を結願しましたが、やはり観光客でしかなかったのかなといささか悲しくなりました。

この旅館のご主人も女将さんもとても人がよく、いろいろはなして聞かせてくれました。奥さんは今四国の足摺岬を歩き遍路しておられたり、長野へ断食に行かれたりとなかなか行動的な方です。

翌日は8時30分に宿舎を出発、その前に平和の群像や旅館の入り口に作られたツバメの巣を写真に撮ったりしました。最初に昨日のゴール、小豆島霊場総本山へお参りをし、準備体操をして歩き始めました。300mほど先の高台に64番松風庵がありました。さらに迷路を400mほど歩くと3重の塔のある立派な58番西光寺に着きました。読経のあと戒壇めぐりをしました。最後に長い階段を上ったと思ったら高台にある3重の塔のそばに出ました。しばらく景色を眺めて本堂の前に下ってくると、今から3重の塔へお参りをするといわれ、再び高台に登りました。そこから離れた山の上に大きなホテルが建っているのが見えました。なんとそれが前回まで泊まっていたホテルだったのです。

迷路を抜け、5・7・5などの形式にこだわらない俳人、緒方放哉記念館に寄りました。そこから墓場を通って山を登り切ると、先程のホテルの前に出ました。そこからは自然の景色を眺めながらひたすら歩きました。前島の周回道路に出たところに鹿島海水浴場の海岸がありました。しばらく木道のテラスを歩きながら瀬戸内海の景色を楽しみました。再び周回道路に出て進み右にそれて小高い丘に登ると59番甘露庵がありました。鐘楼から眺める瀬戸内海も絶景でした。再び周回道路に戻って歩くと峠道になりました。この日は30℃という予報でしたが、炎天下ではそれ以上に厳しく感じました。そんなとき峠の頂上手前で旅館のご主人と女将さんが待っていて、冷たいぜんざいとお茶をお接待して下さいました。あまりの美味しさにぜんざいはお代わりをしました。そこからまた峠の坂道を登りトンネルを抜け2.3㎞歩いたところに海岸の洞窟に作られた江洞窟の赤い鳥居が見えてきました。お参りを済ませたあと太子堂でソファーに腰掛けて昼食のお弁当をいただきました。ここではコーヒーもお接待していただきました。

そこから再びトンネルを抜けてしばらく歩くと四国巡拝センターの担当者がいて、自分の学んだ小学校だと教えてくれました。さらに行くと堀神社という白ヘビをお祭りしたお宮がありました。その前には大阪城石切の場の記念碑が建っていました。61番浄土庵のお参りを済ませると先程の担当者が棒アイスを配ってくれましたが、この暑さですっかり溶け、アイスジュースの様になっていました。ほとんど周回道路を歩くので、多少の坂道はあっても大丈夫なのですが、暑さが時間と共にどんどん厳しく感じられ、アイスジュースを美味しくいただきました。そこからまた少し歩くと担当者の実家があり、オロナミンCをお接待してくれました。そこへ1台の軽自動車がやってきて運転席から担当者に何か合図をしています。なんと担当者のお父様でみんなにアイスクリームをお接待して下さいました。今日は炎天下でしたが、この様に次々とお接待があり、疲れも吹っ飛んだ感じでした。

3時からの夏至観音を拝むためにあまり時間を取ってはいられないので、先を急ぐことになりました。1時間ほどペースを上げて歩きました。久しぶりに四国の2㎞25分のペースを思い出しました。途中長い峠道もありましたが、ずっと舗装道路だったのでペースを落とさずに歩きました。妻以外は四国歩き遍路の経験があり、先達について歩きました。そして経験のない人はバスに乗って移動していたので最後の上り坂では妻だけが取り残されてしまいました。そのために、整理体操もせずにバスに乗り込み、夏至観音が現れる1番洞雲寺に向かいました。それでも途中、つくだ煮屋に寄って買い物をしました。夏至観音のそばまで細い山道をマイクロバスは勢いよく登っていくのには感心しました。3時15分ほど前に到着しホッとしました。

大勢が見守る中岩肌に日が当たり始め、副住職の始まりましたという声で、みんな一斉にカメラのシャッターを切りました。住職が祭壇に上がり、岩肌に現れた観音像に手を合わせています。私には観音像がよく見えませんでしたが、住職の拝んでいる姿と一緒にカメラにおさめました。早くその場に着いた人たちはフィルターのようなものを借りていたのでよく見えたようですが、肉眼ではなかなか見えにくい様です。

本堂で読経をしたあと、帰りかけると休憩所に夏至観音のポスターが貼られていました。やはりフィルター越しに撮影されているようで、そのポスターの夏至観音をカメラにおさめておきました。そんなことをしている間に汗はすっかり引いてしまい、準備していた着替えは必要なくなりました。

帰りは船で川柳の兼題などを考えながらゆっくり過ごしました。

49番東林寺 50番遊苦庵 土庄のマンホール 52番旧八幡宮

宝生院のシンパク(樹齢1500年) 54番宝生院 51番宝幢坊 55番観音堂

56番行者堂 世界一狭い土渕海峡と説明の地図 文政12年創業松竹梅醤油醸造場

平和の群像 ツバメの巣 小豆島霊場総本部 松風庵

西光寺本堂と境内の大銀杏・三重の塔 尾崎放哉記念館 鹿島海水浴場

甘露寺鐘楼からの眺め 江洞窟と洞内本堂 オリーブの実

担当者の通った小学校 浄土庵 瀬戸内海を眺めながら 観音像の現れる岩壁

第4回 2009年5月21~22日

「日本の百選が選ばれた風景に触れながら歩く」

集合時間より早く集まり、姫路港へ向かったので、姫路港ではたっぷり余裕がありました。参加者は男性6人、女性7人で、先達と添乗員を会わせて一行は15人。いつもの時間のフェリーに乗船、弁当を食べお遍路の服装に着替えてのんびりしていると福田港に着きました。旭屋観光の小型バスが出迎えており、女性を前方の座席に着かせるため、男性はひとりを除いて5人が後ろに着席、私も後ろから2番目の独り座席に座りました。トランクがないので、荷物は足下に置いたため少々窮屈ですが、短い乗車時間だし、少人数なので仕方ありません。いつものように、港の前のお土産屋さんから酒饅頭のお接待が届きます。酒粕の薫りいっぱいのとても美味しい酒饅頭なので、帰りの船の時間に余裕があれば是非買って帰りたいと思いました。

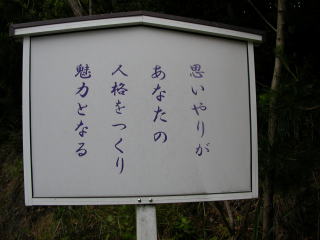

バスが最初に止まったのは道の駅オリーブビーチの駐車場でした。先月の太い素麺が好評で、再び買いたいという希望者がたくさんいたそうです。私は揖保の糸などが家にあるので今回は買いませんでした。さらにバスを進め、前回のゴール40番保安寺に到着し、駐車場で準備運動を念入りにしたあと、急斜面を登りました。手すりにつかまって登らねばならないほどの急坂です。しかしその道中にはお墓があります。このお墓にお参りする人は花や水を持ち登らねばならないのですから大変だろうと思いました。15分ほど登ると車道に出ました。車道をしばらく進むと左折し、仏谷山に向かいます。途中いろいろな教えの立て札があります。その中に「忙しいとは心が亡びること」と書かれた教えが印象に残りました。

41番仏谷山三學院は山の上の岩穴の中にありました。先客の団体がやはり10数名いたので、狭い洞内はいっぱいになりました。住職が希望者から募った護摩を焚きながら読経を始めました。我々も一緒に唱えました。読経のあと参拝者を笑わせながらの説法が15分ほど続きました。真っ暗な洞内で護摩とろうそくの明かりだけに照らされながらのお参りはそれなりの雰囲気がありましたが、終わりの方では煙が充満してきていました。

そこから山伝いに歩き少し登ったところに42番西の瀧がありました。このお寺も岩山に建っていますが、仏谷山と違って立派な堂塔がいくつも建てられています。その中で奥の院は切り立った山に添って建てられています。裏側の岩山はとうてい登れそうにありませんが、それでも住職をはじめ熱心な行者が何人も登ったということです。ここからの長めは素晴らしく、四国85番の八栗寺がある五剣山は涅槃の形に見えます。ここからは急な参道を下り、さらに車が上り下りできるのが不思議に感じるほどの急坂を下りました。途中オリーブ畑のそばを通りましたが、蕾がたくさんついていました。またミカンの木にも白い花がたくさん咲いていて辺り一面香っていました1.3㎞下ったところのお墓の真ん中に35番林庵がありました。さらに700m下ったところに39番松風庵、さらに300m先に今日のゴール38番光明寺がありました。仏谷山や西の瀧で住職の話が長くなったこともあって、光明寺に着いたときには午後5時を回っていました。ろうそくやお線香を遠慮してお参りだけしようといっていたら、鐘楼の鐘を聞きつけて住職が出てこられ本堂を明けて下さいました。お参りを済ませたあと一路ホテルへ向かいました。

歩いた歩数は1万歩あまりでしたが、急な坂道の上り下りが多く、すっかり疲れたのか、温泉に浸かり、生ビールで夕食をいただいた後、さっと汗を流し、夜9時前には床につきぐっすり眠ってしまいました。夜中も時々目覚めたくらいで朝5時半頃までよく眠りました。朝風呂で顔を洗い、7時前には朝食、8時前にホテルを出発しました。天気予報は昨夜から今日午前中雨といっていましたが、朝には青空が覗いていました。風も出発する頃には収まりました。夜中はひどい吹き降りだったようです。前日に比べるとずいぶん気温も高めです。

昨日のゴール光明寺までバスで送ってもらい、準備運動を済ませて歩き始めました。昨日、バスの運転手さんが「この辺りの温室ではデンショウ菊が栽培されている」と聞いていました。丁度遍路道のそばに温室があったので覗いてみると、天井にたくさんの電球があり、「電照菊」だとわかりました。

700mほど歩くと36番国宝釈迦堂がありました。鐘の音を聞きつけ、ここでも隣の明王寺の住職が出てこられ、国宝の堂内に入れて下さって、読経をして下さいました。近く国費で大改修が進められるそうで、その事業を進めるため2ヶ月前に自分がこのお寺の住職に指名され赴任してきたと話されました。読経のあと国宝の堂内を見学させていただきました。続いて隣の明王寺で読経をしました。このとき住職は鐘や太鼓を打って下さいました。お接待で奥様が氷を浮かべた麦茶を入れて下さいました。暑くて汗をかいていたのでとても美味しく元気が出ました。

そこから2.8㎞だらだら坂を登り下ると、43番浄土寺がありました。ここでは住職の奥様が鉦や木魚を叩いて下さいました。隣の45番地蔵寺堂にお参りをして44番湯舟山へ向かう坂を登りました。ここもとても険しい上り坂でした。お寺の駐車場まで来ると女性がおかきを焼いたお接待を持って待って下さっていました。何でも先達夫婦が四国遍路でお世話をしたそうで、この近くに住んでいるということでそのお礼かたがた来て下さったのだそうです。湯舟山でお参りを済ませたあとおかきをよばれました。お寺の脇には日本名水百選の湯舟名水が湧き出しており、残り少なくなったペットボトルのお茶にこの名水をたして飲みました。さらにおかきと一緒に空のペットボトルをたくさん持ってきて下さっていたので、1本もらってそれにも名水を詰めて持ち帰りました。またこのお山から日本棚田百選に選ばれた見事な棚田が眺められます。残念ながら一部休耕田があるのですが、丁度田植えが終わったところなのでとてもきれいでした。ここの田畑は湯舟の名水でまかなわれています。きっと美味しいお米が穫れることでしょう。

急な山道を下る途中に47番栂尾山がありました。ここも岩穴に作られていました。ここは入口を開けることができるので、中に入ってお参りしました。入口を開けておくと猿が入るので必ず閉めるように書かれていました。そういえば道のあちこちに猿の糞があります。ついうっかり薬師如来の真言に真似て口から「糞コロコロ」といってしまい失笑を買ってしまいました。さらに急坂を下ると、毘沙門堂がありました。こちらは無人で施錠されていたため、外でお参りしました。堂内には大きな毘沙門天の本尊が見えました。

そのすぐ下300mのところに多門寺がありました。本堂でお参りしたあと、12時をまわっていたので座敷でお弁当を使わせていただきました。机の上にはお弁当と一緒にお饅頭が置かれていました。お寺からのお接待だそうで、お世話になるのにお接待を受けるなどというのは、私たちの生活ではあまりないことです。さらに山門のところにはミカンが置いてあり、お参りに来た人がお接待を受けられるようにしてありました。心遣いの行き届いたお寺だと思いました。

休憩をとったあと、今日のゴール74番円満寺へ向かいました。このお寺の境内には「シンパク」という天然記念物の大木がありました。ここでも鐘楼の鐘の音を聞いて住職が出てこられました。この様に住職がおられるお寺では必ず読経をしたり、我々の読経に合わせて太鼓などを打って下さいます。このあたりは四国遍路とは違うところです。

お参りしたあと、掛け軸の納経のために次回お参りするお寺に寄りました。お軸を書くべき住職がこのお寺に来ておられるということでバスで行きました。三重の塔のある立派なお寺でした。フェリー乗船までに時間があるので、エンジェルロードへ行きました。丁度潮がよく引いていたのでYMCAの施設がある島まで歩きました。この道を恋人同士で歩けば一生添い遂げられるという話があり、最初の島にはハート形の絵馬がたくさんぶら下がっていました。40分ほど楽しんでバスで福田港へ向かい、途中つくだ煮屋さんに寄り佃煮ソフトを食べました。ここでも新型インフルエンザの影響で客足がないのだそうです。福田港に出航30分前に着いたので、酒饅頭を買いました。10個630円を570円に負けてもらいました。得した気分で船の中で30分ほど眠り、残りの時間は川柳の兼題を考えながら過ごしました。

いきなり急坂 教えの立て札 仏谷山入口 西の瀧奥の院と岩山

オリーブの鈴なりの蕾 電照菊の温室 見事な棚田 栂尾山入口

圓満寺のシンパクの大木 エンジェルロード ハ-ト形の絵馬 潮が引いたときだけ渡れる

第3回 2009年4月16~17日

「長崎のしし垣で有名な三都半島を歩く」

3月の第2回は体調不良で欠席し、2ヶ月ぶりの歩き遍路でした。2月は姫路港でずいぶん待たされたので、今回は集合時間が50分遅い10時20分でした。バスは京都から参加しているメンバーの希望で、車窓から姫路城を眺め、改めて姫路港へ向かいました。

前回同様船中で昼食を済ませ、フェリーは12時55分予定通り福田港に着岸しました。今回も港の前のお店が酒饅頭をお接待してくださいました。前回と違って座席に余裕がある地元観光バスが迎えに来ていました。3月のゴール地点オリーブ公園口に到着すると、目の前に素麺の製造工場と直売所がありました。ここの素麺は太めで、価格も安いと言うことで、1㎏18束入りの箱を買いバスに積み込みました。

準備体操をし、14時過ぎに海岸沿いの道をスタートしました。遠くの対岸には2月に訪れた24の瞳の映画村が見えていました。程なく山道にさしかかりました。山はすでに桐やツツジがきれいな花をつけていました。40分ほど歩くと飯神山登山口にさしかかりました。さらに20分ほど山の上の道を歩くと長崎しし垣入口に到着しました。そこから急な山道を登るとしし垣が足下から眼下の山の峰まで続いているのが見えました。しし垣というのは昔農作物を荒らす猪や鹿などを防ぐために作られた万里の長城の小型のようなもので、石や土で築かれています。ここでは200メートルほどしか見られませんが、昔は島内全長120㎞も築かれていたそうです。

そこからは下り坂ですが、途中の枇杷の木はすでに小さな青い実をつけていました。山に自生している藤もきれいに咲いています。30分ほど下ると28番薬師寺のそばのきれいな桜が見えてきました。八重桜で今が満開でした。薬師寺からは自動車道を歩きました。この近くには高齢者に注意を呼びかける標識がよく見られます。1時間足らず歩くと29番風穴庵に着きました。

風穴庵を出発し峠道にさしかかると、三都半島の西側に広がる美しい海が見えました。45分ほど歩くと1日目のゴール正法寺に到着しました。すでに17時45分になっていたので、お参りは2日目にしてそこからはバスで宿舎のホテルへ向かいました。

ホテルのビールは大瓶で飲みきれないので生ビールの中ジョッキを注文しました。風呂上がりのビールは格別です。京都から参加の二人と同室で、疲れていたこともあって早く床につきました。だから2時半頃には目が覚め、あとは布団の中でうとうとしていました。

翌朝は8時過ぎにホテルを出発、9時に30番正法寺に着きました。お参りをしたあと準備体操をして、9時20分頃スタートしました。途中道路のがけ下に桐の木があり、きれいな花を目の前で咲かせていました。何時も見上げている桐の花をこんなに近くで見ることができ、感動しました。

程なく31番誓願寺に到着しました。このお寺は山門が鐘楼になっていて、一人ひとり鐘をついて山門をくぐります。正面の樹齢千年といわれる天然記念物の大きなソテツが歓迎してくれました。本堂は少し高台にありますが、その前の庭も見事に造られ管理されていました。

そこから2㎞ほど歩くと二宮金次郎の銅像がある公民館に着きました。隣に幼稚園があるところを見ると、昔の小学校跡なのでしょう。そのそばの階段を上ると34番保壽寺庵があります。私たちが到着すると、近隣の女性が庵を開け放ちお参りを済ませるとお茶のお接待をしてくださいました。新しく立て替えられたらしく、庵内の仏具もよく磨かれていました。そこから300メートルほどのところに32番愛染寺がありました。坂の上には芝桜が植えられ、さらに階段を上ると山門があります。境内には樹齢900年といわれる大きな真柏があります。境内を整備するときに根元から9尺盛り土をされたそうですが、それでも大きく立派な樹木です。

お参りを済ませたあと、すぐそばの道の駅・小豆島ふるさと村でしばらく休憩しました。素麺工場の直営店があり、湯がきたての素麺を一口ずつ試食のお接待をしてくださいました。直営店だから安くしておくと言われたのですが、みんなすでにそれよりも安価で素麺を買っていたので、他のものを買っていました。20分あまり休憩したあと、歩き始めると足下に蛙のタイルが埋め込まれていました。このあたりは池田町で田んぼの池には必ず蛙がいることから、蛙が町のシンボルキャラクターなのだそうです。トンネルを抜けてさらに歩くと、重要有形民俗文化財「池田の桟敷」が目の前に広がりました。祠こそ小さなものですが、広場の一方に階段状の桟敷が作られています。この様な大規模の桟敷があるのですから、昔はたくさんの島民がお祭りを楽しんだことでしょう。

そして桟敷のすぐ近くに33番長勝寺がありました。何億という大金を寄進する人がいたとかで、お城のような立派な石垣の上に建物と庭が造られていました。石庭やしだれ桜などで簡素に造られた庭は、将来大きなしだれ桜に育ったとき、見事な景色になることでしょう。

12時を過ぎていたので、お参りを済ませたあとバスで昼食場所の弥助という料理屋へ行きました。刺身や素麺の赤だしなどとても美味しい料理でした。再び長勝寺へ14時前に戻り、歩き遍路を始めました。途中、信号のある交差点の一角に蛙のモニュメントがずらりと並んでいました。実にユーモラスな風景でした。高松行きのフェリーがでている池田港のそばに布団太鼓の御輿の形を模したスーパーがありました。池田港の小豆ふれあい産直市場に少しだけ寄りました。香川県産の小さな文旦を2個買いました。その内の一つは腐っていて食べられませんでした。少し歩くと孔雀園がありました。昔小豆島へ来たときに孔雀の飛行を見たことがありますが、今は閉園されていました。さらに進み、途中から路地に入って行くと、今日のゴールとなる40番保安寺がここも立派な石垣の上に立っていました。お参りをした後軽くクールダウンし、バスで山の上の弘法の滝へ行きました。ここは別格本山護国寺で、山門をくぐって階段を上っていくと龍の口から水が流れ落ちる滝がありました。その水を汲むためのポリタンクなども置いてあり、岩からしみ出す霊水とのことでした。山門の外には広々とした回遊式の立派な庭が築かれていました。

さらにバスで細い山道を登っていくと山之観音に到着しました。ここでは真っ暗な堂内を歩き、大般若教で肩を2度叩く行を受けました。16時30分になり慌ただしくバスに乗って福田港に向かいました。17時に福田港に着くとすでにフェリーは入港しており、船員にせかされて乗り込みました。船の中で京都のメンバーからもらった大きな甘夏を1個食べ、テレビでイチローの新記録の報道など見ていると姫路港まで退屈することなく帰ってきました。

オリーブ公園入口の素麺直売書 海の向こうに24の瞳映画村 満開の山ツツジ

長崎のしし垣 小さな枇杷の実 薬師堂近くの満開の桜

薬師堂 高齢者の標識 風穴庵 正法寺山門

誓願時山門の鐘つきと大きなソテツ 保安寺庵の磨かれた仏具

道の駅に置かれた国体キャラクター 愛染寺山門と真柏 池田の桟敷 長勝寺

弥助の昼食 交差点の蛙のモニュメント 布団太鼓を思わせる店

保安寺 弘法の滝と護国寺山門 山之観音

第1回 2009年2月19~20日

「二十四の瞳のロケ地と醤油の郷を歩く」

9時30分姫路集合ということで、今までの四国歩き遍路と違ってゆっくりした出発です。朝8時過ぎに家を出ました。9時10分頃姫路に到着トイレを済ませて、まだ早いかなと思いながら集合場所に行くとバスはすでに来ていて、沢山の人が乗っていました。聞けば第1回は私たち神戸3期と大阪・京都1期のことで、神戸・姫路1/2期の人たちにとっては第4回ということでした。姫路集合の方々も順次集まり、定刻より早く出発しました。姫路港に到着したのが9時40分で、私たちが乗船する船の一つ前、9時45分発がまだ港にいました。しばらく自由解散しましたが行くところもなく、寒さもあるのでバスに戻り温かいコーヒーをサービスしてもらいました。そして、バスの中で自己紹介や新しいメンバーに向けてオリエンテーションと納経帳の購入や納経代の集金などがありました。バスが小さかったこともあり、22名の参加者と先達と添乗員合わせて24名になり満席状態でした。さらにバスはフェリーに乗らないとのことでした。

11時15分発のフェリーに乗船、配られた弁当を食べたあと1時前までゆっくり休憩をとりました。小豆島福田港まで1時間40分、上陸すると今夜泊まるホテルのマイクロバスが迎えに来ていました。荷物は四国巡拝センターの職員が車で運んでくれることになりました。新たに参加する数人が遍路用品を店で購入し、補助席まで使って、目的地へ向かいました。急カーブの続く山道に気分が悪くなる者もいて、途中で休憩したりしました。そのあとは車に弱い2~3人がセンターの車に乗ることになり、マイクロバスの座席に多少余裕ができました。

堀越庵入り口にバスは到着、細い道を通って5番堀越庵へ行き、お参りをしました。今まで四国のお遍路で本堂と太子堂をお参りしていたので、この様な庵でお参りするのは気分がもう一つ乗りませんでした。そのためか何時もあげている般若心経さえも間違える始末です。あたふたしている間に建物の表戸も閉められ、写真を撮る余裕もありませんでした。そこから3㎞峠越えの山道でした。結構急な坂道で、30分ほどうっすらと汗をかきながら登りました。しかし道はきれいに掃除されており、自然の中を気持ちよく登りました。ところが峠を越えた途端に道は落ち葉におおわれ、落ち葉の陰にある石や木の枝に乗り上げると滑ります。私のあとには足下の弱い高齢の女性がおられたので、できるだけ落ち葉を除きながら坂を下りました。だから先頭グループからすっかり遅れてしまいました。峠を下りきったところに6番田ノ浦庵がありました。お参りを済ませると、すぐそばに二十四の瞳の舞台になった岬の分教場がありました。そこでは見学はなく、バスで映画村へ行きました。二十四の瞳が撮影された現場で、岬の分教場や昔の民家、そして町並みが再現されていました。壺井栄の文学館もあったので時間をかけて見学しました。

見学後、再びバスで岬の分教場まで戻り、そこからは海沿いの自動車道を歩きました。海の向こうに醤油工場が見えていました。堀越庵入り口まであと1㎞あまりという頃、心配していた雨が降り出しました。曇りのち雨という天気予報だったのですが、よくここまでお天気がもってくれたと有り難く思いました。リュックが濡れてはいけないので、ポンチョを上から羽織って残りの道を歩きました。今日の歩き遍路は約7㎞で終了、バスで宿舎「小豆島天空ホテルかいろ」へ向かいました。小豆島温泉の高台にあり、眺めのよい小豆島一、二のホテルだと聞きました。お遍路だというのにこんな豪勢なところに泊まることに少々違和感を感じます。部屋は神戸1期と2期の方と一緒の3人部屋で、みんな物静かないい人でした。早速お風呂へ行くと大きな浴槽で、入浴も私たちの団体だけらしく、広々と入浴できました。露天風呂もありましたが、雨がひどくなり寒さも厳しいので、室内の大きな湯船でゆっくりあたたまりました。

部屋に戻って3人でお互いのことを話しながらゆっくり時間を過ごしました。1期の人は高知県で相部屋になった方ではないかと思いました。食事ではビールを1本頼みました。運ばれてきたのはこれまでと違って大瓶でした。これほど飲める訳はありません。先達や添乗員に注いで助けてもらいました。

翌日の精算で900円と聞き、これまでで最も高額なビール代でした。とはいえ、足摺岬では中瓶1本850円だったことを思うと安いものです。ご馳走の夕食をすっかり平らげ、食後もう一度温泉に浸かって9時過ぎには床に入りました。10過ぎ消し忘れたテレビの音で目が覚めましたが、直ぐに熟睡しました。夜中に目が覚めると2時42分でした。前日買った携帯電話を枕元に置いて寝たので、夜中に暗くても直ぐに時刻を見ることができ、とても便利に感じました。それからは楽しいことなどいろいろ考えながらうとうとと床の中で過ごしました。

朝6時に起床し、温泉で顔を洗い着替えをしました。昨夜からひどく降っていた雨も上がっているではありませんか。予報では昼頃まで雨ということだったのでラッキーに思いました。それでも空はまだどんより曇っているので油断はできず、荷物をまとめるときには雨対策を怠りませんでした。7時から朝食、朝も豪華な朝食という感じ、熱い煮物が出されるなど、とても行き届いたサービスでした。ただ何時も近くの農家から分けてもらっている美味しいお米を食べているせいか、副食に比べてご飯の味はいまいちでした。

8時にホテルを出発、昨日の堀越庵入口までホテルのマイクロバスで送ってもらいました。左に海を見ながら1.5㎞4番古江庵へ向かって歩きました。海の向こうに醤油工場が見えていました。古江庵は前回お参りしたそうで、個人でお参りするだけでした。その少し先に「つくだ煮屋」がありました。この店は京都新聞に掲載されていたと、京都1期の方が新聞を持ってきておられたので寄ることにしました。昆布のつくだ煮を入れた昆布茶をお接待してもらいました。冷えた身体に熱い飲み物はとても美味しく思いました。しかし、醤油ソフトクリームが珍しく、買って食べました。バター味がしたこくのあるソフトでした。900m先の10番西照庵でお参りを済ませ、向かいにある「一徳庵」というつくだ煮屋によりました。この店は終戦直後さつまいものつるを佃煮にして売り出したのが当たり、佃煮工場の発祥の地として栄えました。今は佃煮を作る工場が小豆島に35もあるといわれています。この店でも昆布茶のお接待をいただき、帰りには醤油飴もいただきました。以前竜野のヒガシマル醤油でも買ったことがありますが、こちらの方が抜群に美味しいと思いました。今後立寄ることがあれば是非買って帰りたいなと思いました。

さらに少しいったところに丸金醤油で創業時代に使われていた2mもある大きな樽のモニュメントが並んでいました。その先に大きな工場があり、またしても売店に寄りました。そこから2.7㎞歩くと13番栄光寺がありました。今まで小さな庵ばかりでお参りしていたので、お寺は大きく立派に見えました。山門横にきれいなしだれ梅が咲いていました。小豆島のお寺の山門は鐘楼を兼ねていて、山門をくぐるときに鐘を突くようになっています。22人が順に突くので、近所の人の迷惑を考え、私はそっとつきました。四国と違って本堂でお参りするだけでした。お寺で近くの庵の朱印を納経帳に押してくれます。四国で朱印をもらうと300円ですが、小豆島のお寺は150円、庵は50円です。安いのは四国で書いてもらうお寺の名前や本尊はすでに納経帳に印刷されていて、朱印を押してもらうだけだからとわかりました。

500m先に15番大師堂がありました。ここには弘法大師が祭られているので、四国のお寺の太子堂をお参りする要領で読経しました。さらに歩くと道の正面に立派な白壁の塀に囲まれた16番極楽寺が見えてきました。お参りを済ませたところに、小型の観光バスが迎えに来ていました。マイクロバスと違って乗り心地がよく、オリーブ園内のレストランへ向かいました。そこで大きなおにぎり2個と讃岐うどん、フランス料理風のオリーブ油を使った唐揚げなどをいただきました。おにぎりは1個でよかったかなと思いました。食後園内を見学し、売店で炒め物用のオリーブ油を買いました。

再び極楽寺の戻り、そこから山道を歩いて17番一ノ谷庵をお参りしました。夏みかんのお接待をいただきました。そこから2.7㎞歩いて21番清見寺(せいけんじ)をお参りしました。このお寺にはポニーや鶏が飼われていました。

今回の歩き遍路はこれで終了し、そこからバスでいちご園へ向かいました。大きな温室が幾棟もあり、水耕栽培された赤いイチゴが棚の上で鈴なりになっていました。ヘタまで赤く色づいているのを選んでたくさん食べました。持ち出しはいけないけれども食べ放題だったのですが、大きな実を12個ほど食べると十分でした。ここでも夏みかんと菜ばなをお接待にいただきました。

そこから島の北側を通って福田港までバスで送ってもらい、17時15分発のフェリーで姫路港に帰りました。船は初め波が大きくずいぶん揺れましたが、しばらく船室で寝ころんでいると眠り込んでしまい、目が覚めると波はすっかり穏やかになっていました。姫路港からは大型バスでゆったり姫路駅まで帰ることができました。観光も楽しめた歩き遍路でした。

峠道・登りはきれいだが下りは落ち葉だらけ 田ノ浦庵でお参り 二十四の瞳映画村

海のそばの分教場 分教場内 海越しに見える醤油工場

古江庵 つくだに屋 佃煮発祥の地の碑

樽のモニュメント 醤油工場 鐘を突く山門

極楽寺 清見寺 いちご園