西国33番霊場遍路日記

もどる

小豆島歩き遍路を終えたあと、西国33番に挑戦することにしました。これまでの歩き遍路の経験から、出来るだけ公共交通機関を使って出かけようと思いました。但し、交遊機関の不便なところは自家用車でそばまで行き、歩いてお参りすることにしました。

このお参りのきっかけは、和歌山県の桃の産地荒川の桃源郷を見に行った帰り、粉河寺が近くにあることがわかり、お参りした時に、掛け軸にご詠歌を書いてもらおうと妻が言い出したことに始まったのです。良い台紙に書いてもらおうと絹の掛け軸を選びました。後に絹は書き手泣かせだと言われましたが、シワひとつないきれいな掛け軸ができあがりました。

多くのお寺ではきれいにご詠歌を書いてくださいましたが、中には古い筆でなぞりながら書いてくださるところもありました。そして終わり頃になって、かの有名な三井寺で、唯一筆ペンで書かれたのにはがっかりしました。できあがった掛け軸を見ると、三井寺だけがとても貧相に見えます。三井寺の印象がとても悪くなってしまいました。逆に24番中山寺では、住職自らが新の小筆できれいに書いてくださったのがとても印象に残っています。

西国三十三所観音霊場参拝日記

2012年12月5日(水) 「満願から半年、やっと表装」

4月27日に西国33番を満願しましたが、そのときご詠歌を書いてもらった掛け軸の表装が半年ぶりにできあがりました。どこへお願いすればよいか迷っていたのですが、お盆にお参りに来た妻の従姉妹から紹介してもらって、ごくらく屋を通じて京都の専門家にお願いできました。できるだけ地味にしてほしいという願いが通じて、豪華ではありますが、派手さのない良い掛け軸が11月にできあがりました。これからは仏事の時に、母の書いた般若心経の掛け軸と並べてかけたいと思います。

2012年4月26日(木)~27日金) 「いよいよ満願寺・谷汲山華厳寺へ」

26日に車で出掛けました。しかし現地は雨が降り、満願のお参りにはふさわしくないので、翌27日に延期して、うすずみ温泉の宿舎へ直行しました。翌日は良いお天気に恵まれ、近くの昆虫館の駐車場に車を止めてそこから参道へ出てゆっくり歩きました。途中でめざとい店の人がパンフレットを手渡しながら、表装は2~3万円くらいからできますよと声をかけてきました。途中名鉄電車そっくりのシャトルバスが近づいてきたのでカメラを取り出していると、撮影が終わるまで止まって待ってくれるほどのサービスぶりでした。参道には季節のタケノコがたくさん並んでいました。以前来たときは桜が満開で人混みに紛れてあまり印象に残っていなかったのですが、宿舎で朝1万歩以上歩いていたためか、参道の距離は思ったより長く、山門をくぐったあと本堂へは階段をたくさん登らなければならないことが分かりました。そして本堂の裏手の山には満願寺や奥の院があることも知りました。

本堂で掛け軸に御詠歌を書いてもらい、朱印をもらって満願寺や奥の院にもお参りしました。本堂には写経を収めるところがなく、次回四国の番外へお参りしたときに収めることにして仕方なく持ち帰りました。掛け軸も表装は改めて検討することにして持ち帰りました。(道中の記録の詳細は日記のページ参照)

2012年3月28日(水) 「番外元慶寺と14番圓城寺(三井寺)参詣」

息子の嫁と神戸駅で待ち合わせて、8時48分発の湖西線経由の新快速に乗車することにしていました。予定では三井寺から元慶寺へ行き、そのあとウォークを楽しみたいと思っていたのですが、午後から一時的に悪天候になるという予報に加え、予定より1台早い長浜行きの新快速に乗れたこともあって、先に山科駅で降りて元慶寺にお参りすることにしました。京都に近づくにつれて早くも空模様が怪しくなり、山科に着く頃には雨が降り出しました。レインコートを着て歩いていると、やがて小雨は上がりホッとしました。折角準備した地図を忘れてきたのですが、記憶をもとに歩いていると目印の京都薬科大学が目に入り、間違いないことを確認しました。けれども途中曲がる道が分からず、結局渋谷通りを西に歩いて無事元慶寺にお参りすることができました。途中の道が狭いのに車が多く、歩きにくく思ったので、帰りは地図で確認した道を通り、薬科大学の三条別れの通りは車が多いので、そこを避けて歩くと、お天気もすっかり回復し、昔の風情が残る由緒ありそうな家々を眺めながら無事山科駅に戻ってくることができました。

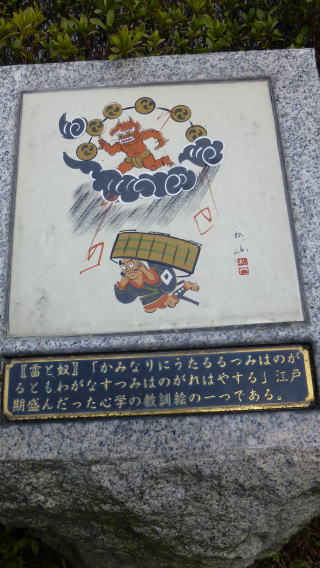

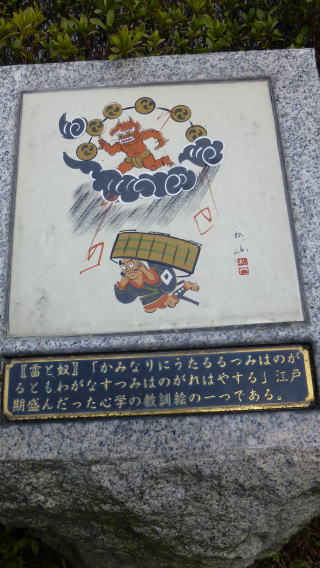

そこから大津京まで一駅JRに乗って、京阪電車の皇子山駅の横を通り、広い道の歩道をのんびり南下しました。市役所や大きな大津商業高校前の歩道にはいろいろなモニュメントがあり、楽しく眺めながら歩きました。やがて三井寺の山門前に到着し、お参りをする前に山門前にある食堂に入り、昼食を摂ることにしました。メニューを見ると弁慶鐘の形をした定食があったのでそれを注文しました。運んできた店員が「本で見られたのですか」と尋ねていましたが、この定食を注文する人はめったにいないのかなと思いました。釣り鐘は3段に分かれ、それぞれいろいろな料理が入っていました。とても美味しく、その場でしか食べられない料理をいただくことはとても幸せな気持ちになります。

昼食を摂っていると予報通りの強い雨風になりました。それでも一時的といっていたので、売店で買い物などしながら待機しているとやがて風雨はほとんどおさまり、レインコートを着てお参りに出掛けました。これまでにも納経に来たことがあるのですが、入山料を支払ったところで聞いた通り地図の案内にしたがって歩くと、いろいろな建物や、弁慶の引きずり鐘などを見ることができました。最後に西国札所の観音堂を訪れて分かったのですが、以前は札所だけお参りして帰ったようで、他の建物は見ていなかったのだと思います。

お参りを済ませたとき、まだ時間が早いようなので、湖西線でさらに北上しました。それが間違いのもとでした。4時を過ぎたのでそろそろ帰路につかなければと駅に着くたびに反対車線のホームの掲示を見ていると、姫路行きの新快速電車がまもなくやってくることが分かり、安曇川駅で降りて京都方面行きのホームへ行きました。ところが、先程の強風で、連結する敦賀から来る電車が遅れたため、20分の延着になり、さらに行き先も大阪行きに変更になってしまいました。湖西線の新快速電車は1時間に1本しかないので、仕方なくそのまま大阪まで乗り、大阪では次の新快速には大勢の乗客で乗れそうにないので、神戸駅まで快速電車で立って帰りました。たまたま神戸駅で息子と合流できたので、一緒に食事をし、たまたま各地の物産展をしていたので、地方でしか買えない土産物の買い物をして無事帰ることが出来ました。

元慶寺山門 弁慶鐘の定食とその料理

14番札所三井寺観音堂 弁慶鐘 歩道の大津絵モニュメント

2012年1月9日(月) 「西国番外法起院へ一般道路を行く」

10時半を過ぎて、西国番外の二つ目のお寺「法起院」へ行くことにしました。休日なので大阪の街中も空いていることと思い、高速道路を使わずに行くことにし、カーナビを設定しました。明姫幹線から国道2号線を東進しました。久しぶりで国道2号を神戸へ向かいましたが、舞子から垂水あたりは相変わらず込んでいました。また、43号線では。神戸駅前から三宮を高架で通過する道に上がり損ね、神戸駅のまわりを一回りして改めて乗りました。このルートもすっかり忘れていて、カーナビの指示がとっさに理解できなかったからです。

43号線を走っていましたが、大阪にはいるとどのあたりを走っているのか見当がつかなくなりました。それでも交通科学館前に来ると、環状線の西回り線に沿った道だということがわかり、やがて新今宮から天王寺に出ました。そして昔よく電車で出掛けた平野を過ぎ、東平野から右折し、来たことがない街の名を見ながらカーナビの指示通り進みました。それでも途中直進と左斜めの道の判断がつかず、間違ってしまいましたが、何とか軌道修正することができました。街中は2~3車線あると、どのレーンを走ればいいか、一般道路では指示がないので、判断に困りました。2時間を超えるとトイレに行きたくなるし、昼食時間が過ぎるしで、どこかスーパーにでもと思ったのですが、適当な場所がなかなか見つかりません。その内に奈良県境にさしかかり、淋しくなってしまいました。いよいよ困ったなと思っていたら、道の駅の標識があり、2㎞先に当麻寺近くの道の駅があることが解り、ホッとしました。

運良く駐車場が1台分あいており、スムーズに駐車できました。トイレを済ませて店にはいると、食堂はいっぱい、テーブルの人の様子を見ると料理を待っている人が目につきます。仕方なく売店で菓子パンを買い、自動販売機で温かいココアを買い、車に戻って昼食を済ませました。

そこから大和バイパスなどを通ってやっと長谷寺の参道に入ったときには15時30分になっていました参道途中に法起院まで2分と書かれた駐車場があったので500円を払って車を止めました。そこから歩いてお寺まで行くと、法起院にも駐車場があり少々残念な思いがしました。

お参りを済ませると16時を過ぎていたので、暗くなると道路標識が見えにくくなるので、高速道路を通って帰ることにしました。途中スーパーのイオンに寄ってトイレを借りました。ところが入口と出口が違った道で、しばらくはどこを走っているのか解りませんでした。それでもカーナビを信じて走っていると、往路に通った道で見覚えのあるところを反対方向に走っているので帰路についていることが確認できました。やがて大和バイパスから南阪奈道に入り、そこから大阪方面へ向かって走りました。大阪環状線にはいると、分岐点で急に車線変更できないので、どの車線を走ればよいかとても気を使いました。特に環状線を外れるときにはカーナビの指示が遅く、たまたま左車線に寄っていたので、無事神戸線に乗ることができました。ここまで来るともう安心で、心に余裕を持って運転でき、18時30分に無事帰宅できました。カーナビが有料道路の料金2400円といっていましたが、途中大阪へはいるまでに600円の割引が表示されました。しかし、阪神高速が距離制になり、金額が表示されず、金額もいわなかったので、最終的にいくらかかったのか解りませんでした。

それにしても、大阪の街中を車で走ることなど考えもしなかったのですが、休日であり、カーナビのお陰で何とか街中を抜けることができました。カーナビの投資、3万円の値打ちかなと思いました。また途中西宮では蛭子神社前で混雑し、今日が宵宮であることに気づきました。また、あちこちで成人達の着飾った姿にも出会いました。中には今頃サンタクロースというような服装の若者が羽織袴の仲間と歩いている姿もありました。

2012年1月3日(火) 「西国番外花山院と26番法華山一乗寺へ初詣」

朝から箱根駅伝をテレビで見ていましたが、山下りで東洋大がさらに区間賞を獲得したことを見届けて、初詣に出掛けました。先ず、番外の花山院へ向かうためにカーナビをセットしました。帰省客で混雑する高速道路をを使わないコースを選ぼうとすると、2号線を東進し、有馬街道を北上するコースと175号線を北上し、西脇から相野へ向かうコースが候補として示されました。それならば372号線を走るか、吉川経由で行く方が近いのではと思ったのですが、カーナビのいう通り西脇経由で行きました。結果的にはとても遠回りしたことになりましが、初めて通る道で途中西脇の中畑という集落では、とても古い神社「住吉大明神」を見ることができ、それはそれでよかったと思いました。

カーナビの予定では13時34分到着ということでしたが、一般道はよく空いていて、12時40分に到着しました。お参りを済ませ、掛け軸に御詠歌を書いてもらおうとすると、住職が「1番から33番と、この花山院の御詠歌は誰が読んだか知っているか」と尋ねられました。知らないというと全て花山院の詠まれた歌だと教えてくださいました。その他に、掛け軸の絹地は最高級だが、書く方は最も書きにくく、納経所泣かせだともいわれました。そして御詠歌は一度まわった人が2度目にまわるときに作るとのこと、納経帳も一緒に持って回り、重ね印をすることなどたくさんのことを教えて下さいました。私たちが御詠歌を掛け軸に書いてもらう動機は、他人のを見て良いなと思ったからで、そのような知識は全くありませんでした。昭和30年代~40年代にまわった前回は御詠歌の経本に印を押してもらいながらまわったので、2度目ではありますが、正式な納経帳は持っていないので、重ね印はできません。

駐車場で昼食のおにぎりなどを食べたあと、カーナビに法華山一乗寺を入力し、やはり高速道を通らないコースを選択しました。結果的には朝光寺の近くを通り、社から372号線を通って加西へ行きました。このコースは最も近いコースではないかと思いました。それでも相野駅そばでは、176号線へ出るのに一度横切り、改めて反対側から合流するという訳のわからない走り方をしました。16時10分到着予定が、よく空いた田園地帯の道を走ったので15時40分頃に到着しました。こちらは参拝客が多く、常に広い駐車場が満車近くの状態でした。

とても冷えた一日でしたが、快適にドライブできました。後は番外2寺と三井寺、谷汲み山の2ヶ所を残すだけになりました。谷汲み山以外は3デイ切符が売り出される頃に行きたいと思います。

11月29日(火) 「紅葉が美しい31番長命寺と32番観音正寺」

久しぶりに私たち二人とも予定がなく、天候、気温とも安定しているということで、車で滋賀県へ向かいました。今年はどこへ行っても紅葉はだめだとあきらめていたのですが、両寺とも素晴らしい紅葉を見せてくれました。

いつものように、カーナビを頼りに9時頃ガソリンスタンドで給油をした後、出掛けました。いつも玉津インターまではこちらの勝手なコースを走っていましたが、今日はカーナビのいう通りに走りました。渋滞が少しあり、時間はかかったかなと思いましたが、距離は明らかに短いと思います。

阪神高速は京橋付近で少し渋滞しましたが、後は快調に走り、竜王ICからもカーナビのお陰で迷うことなく本堂近くの駐車場まで無事行くことができました。駐車場からも階段100段ほどでしたが、麓の参道から登ると800段の石段があるそうです。登り切ったところにある国宝の本堂と三重の塔の間の紅葉は見事に色づいていました。この紅葉は本堂の廊下の突き当たりに見ることができ、一幅の絵を見ている感じでした。境内には本堂の他美しい檜皮葺の建物や鐘楼があり、さらに奥へ進むと太郎坊大権現の社殿もありました。

お参りを済ませた後、山上の駐車場でサービスエリアで買った昼食の鱒寿司を食べました。そこから水郷に沿った県道を北上し、観音正寺へ向かいました。カーナビに導かれて、途中から国道8号を北上、新幹線の下をくぐり、表参道から観音正寺への林道を登りました。この林道の通行料は駐車料として軽自動車は400円でした。駐車場から300mの石段を登るのですが、自然石の階段は段差も大きく他の参拝者も大変そうでした。40年近く前にお参りしたときは田んぼの真ん中の駐車場に車を止めて、下から階段を上ったように思うのですが、若かったから登れたのだと思います。

こちらの境内にはドウダンツツジが見事に紅葉していて、楓と共に境内全体を彩っていました。さらに眼下に雲海の美しさを眺めることができました。しかし、本堂は新しく建てられており、尋ねると火災にあって、平成16年に再建されたということでした。

掛け軸に御詠歌を書いてもらっているときに、下に谷汲山の他に空欄が3つあることがわかり、どちらにお参りするのか尋ねてみました。三田の花山院など番外の3ヶ寺を教えて下さいました。奈良は長谷寺の前にあり、京都は山科にあるそうで、山科は三井寺へお参りするときに併せていくことにしても、奈良は長谷寺のすぐそばにあるということなので、もう一度出掛けなければなりません。紅葉を満喫して帰路につきました。

長命寺の100段の石段 本堂と三重の塔 境内の檜皮葺の建物 本堂の廊下の突き当たりの紅葉

ドウダンツツジが美しい観音正寺の本堂 観音正寺の境内の紅葉 境内から見下ろした雲海の景色

10月27日(金) 「秋晴れの一日、12番岩間寺から13番石山寺へ」

日本全国秋晴れと朝からテレビがいっていたので、それならば石山寺へと出掛けることにしました。カーナビを操作して石山寺へルートを設定している内に、岩間寺が近くにあることに気づき、岩間寺に立ち寄る設定をしました。

10時に家を出発し、名神の瀬田西まで行く者と思ってスタートしたのですが、カーナビにしたがって進むと、京滋バイパスの石山ICへ行くことがわかりました。これなら石山寺へ先に行くべきだったと思いました。

40年ほど前、360ccの軽自動車に初めて乗ったとき、運転未熟と馬力のなさ、おまけに家族全員母と私夫婦、小学生の娘と乳飲み子の息子の計5人が乗っていたので、急坂を登ることができず、途中で車を乗り捨てて歩いて登ったという苦い経験を思い出しました。今回は同じ軽自動車でも道は舗装されており、夫婦二人だけで、600ccと馬力もあるので多少あえいでも悠々と登ることができました。山上の駐車場で持参した昼食のおにぎりを食べました。山で食べる新米のおにぎりは最高でした。前回はお寺から眺める山また山の景色に感動したものですが、今回は近くの山はゴルフ場としてすっかり開発され、遠くの山には鉄塔が建っており、期待した景色は見られませんでした。ボケ防止のろうそくを灯して、次の石山寺へ向かいました。

石山寺へ到着すると、たくさんの参拝者や観客が訪れていて、岩間寺とは雰囲気が違っていました。駐車料は700円、入山料が600円とこれまた岩間寺の入山料300円とは違いがありました。同じように観音様をお参りするのに、なぜこれほどにも金額が違うのかちょっと理解に苦しみます。そういえば、四国88ヶ寺も小豆島94ヶ寺も入山料を支払った覚えはありません。本来は無料でお参りをしてもらうのが宗教としての使命ではないのかなと思ってしまいました。入山料を取らなくても、お賽銭と納経のお金、そして篤志家の寄付金でまかなうのが宗教だろうと思うのですが……

石山寺をお参りした後、立木観音へお参りに行きました。数年前、若者について700余段の階段を上ったところ、オーバーペースが祟って途中で息苦しくなり、休憩また休憩で階段を登り切るのにずいぶん時間がかかってしまいました。そこで、今の体調を知るためにも、立木観音へ行くことにしたのです。初めからゆっくりしたペースで上ると、ほとんど休憩せずに上まで登り切ることができました。正月の初詣と違って、お参りしている人も少なく、奥の院までゆっくりお参りすることができました。

帰りは再び石山ICまで戻るのかと思いましたが、カーナビは宇治方面を指示、カーナビを頼りに走ると、山の中の笠取ICまで導いてくれ、再び京滋バイパスで帰路につきました。途中眠くなってきましたが、このコースを走ると、吹田SAまで休憩するところがありませんでした。吹田SAで一眠りし、チョコレートとガムを買い、チョコレートで元気を取り戻し、ガムを噛みながら運転し、無事18時30分に帰宅することができました。

岩間寺本堂 おおつ光ルくん 本堂で迎えてくれる紫式部 立木観音

5月28日(土)~29日(日) 「台風を心配しながら第1番青岸渡寺へ」

最後の高速1000円を活用するために、いろいろ考えましたが、土曜日の午前中所用があったので、近場ということで、白浜で一泊して那智山へ向かうことにしました。幸いインターネットで白浜の国家公務員連合会保養所「白浜美浜荘」が予約出来、お昼12時30分に家を車で出発しました。何とか4時間ほどで行けるようにとカーナビが示す通りに進みました。第二神明玉津ICから高速に上がると、早速「須磨~柳原間5㎞渋滞」の表示、困ったなと思っているとカーナビが阪神高速北神戸線に進むよう指示してきました。てっきり中国道から近畿道へはいるものと思いましたが、箕谷ICから新神戸トンネルを抜けて南下、国道2号を摩耶まで走って湾岸道路へ入りました。神戸へ行くのにこの様なルートを走るのは初めてだったので、最初からちょっと緊張しました。

湾岸道路にはいると後は道なりで、関空の近くから阪和道で田辺ICまで走りました。その間紀ノ川SAで20分ほど休憩をとり、田辺ICから宿舎までもカーナビが案内してくれるので迷うことなく、4時過ぎには到着しました。多少硫黄の匂いのするとても気持ちのよい温泉で温まり、夜は甘口の冷酒「黒牛」を飲みながらクエづくしの懐石料理をいただきました。この様なご馳走が出るとは思っていなかったので嬉しく、あっさりとしたお魚だったので出された料理は全て平らげました。満腹だったのとアルコールが回ったこともあって食後ぐっすりと眠ってしまいました。10時を過ぎた頃に目が覚め、急いで温泉に浸かって再び床につきました。

翌朝も温泉に浸かり、朝食をたっぷりいただいて、8時30分に宿を出発しました。フロントでは田辺から山の中を走るコースが少し近いといわれましたが、カーナビは海岸沿いに串本経由で行く方が距離も時間も短いというので、海岸沿いに進むことにしました。途中時々強い雨が降ったり、風が吹き付けることもありましたが、それほど台風の影響は感じませんでした。ただ海岸線を走っていると、時々岩にあたって砕ける波が見られました。串本で橋杭岩に砕ける波の様子をカメラにおさめようとしましたが、丁度干潮でそのような景色は見られませんでした。帰りのことを考え、どこかでガソリンをと思って走っていると、たまたま出光のセルフのスタンドがあったので2000円分12.82L(156円/L)給油しました。出掛ける前日に142円/Lで給油したので、明石よりずいぶん高いなと思いました。雨風が強くなってきたので、そのスタンドでトイレを済ませ、屋根の下で雨に濡れないよう靴を脱いで防水のズボンをはいておきました。

青岸渡寺へ向かうころにはかなり強い雨が降り出しました。しかし、お寺のすぐそばの有料駐車場に止めたときには、雨も風もほとんど止んでいました。それでもレインコートも着て万全の雨風対策をしました。お寺でお参りを済ませ、写真を撮ろうと思いましたが、霧がかかり、あたりはすっかりかすんでしまいました。那智山神社もお参りして大木の洞内巡りもし、車に乗り込もうトレインコートを脱いでいると、待っていたかのように大粒の雨が降ってきました。無事お参りが出来てホッとしました。

帰り道をカーナビで調べると、今度は新宮から山の中を経由して田辺に出るコースでした。朝食をたっぷり取っているので、お昼はコンビニでサンドウィッチを買って食べることにしました。新宮の街に入ってやっと見つけたサークルKでサンドイッチとカフェオーレを買い、駐車場で食べました。そこからはコンビニも見ることなく新宮から山道に入りました。最後の昼食の機会だったようです。熊野川沿いに進む道からは、山々から滝のように流れ落ちる水があちこちで見られ、雨量の多さを感じました。土砂降りの中を山奥へと進んでいくのは多少不安でしたが、車が結構通っているのと、想像していた山道と違い、整備された国道で風が吹かなかったので後ろから来る車をやり過ごしながら走りました。

田辺の街に入ってからもカーナビの案内にしたがって国道42号にはいると直ぐICの進入口でした。阪和道に上がると風雨が強く、車が煽られるようになってきました。ラジオでは泉南地方に警報が出たといっていました。帰りは阪和道から近畿道を経由し、大阪市内を横切って阪神高速で帰りました。以前環状道路を走っていて神戸方向に上手く乗ることが出来ず困った経験がありましたが、今回はカーナビのお陰で上手く帰ることが出来ました。

家に帰り着いたのが7時半頃で、風はまだ残っていましたが、雨は上がっていました。庭の野菜も台風の影響はあまり受けていなくてホッとしました。印南PAで買ったさんまの寿司を夕食で味わいました。1000円ドライブはあまり効果はありませんでしたが、阪神高速も少し割引があったようです。これで残りは三井寺より東の滋賀県のお寺と谷汲山だけになりました。

干潮時の橋杭岩 霧の青岸渡寺

5月18日(水) 「有料道路を使わずに21番穴太寺、20番善峰寺そして23番勝尾寺を車でまわる」

一日中晴れるという天気予報に急遽西国巡拝に出掛けることにしました。朝8時30分出発なのでそれほど遠くへは行けません。そこで社から国道372号を通って穴太寺へ向かいました。社までは何時も通る稲美町を経由して出掛け、そこでカーナビのスイッチを入れ有料道路回避のコースを選ぶと、後はカーナビの指示通りに進みました。

11時半頃亀岡市の穴太寺の駐車場に到着、500円の駐車料を払いました。小型バスが1台と乗用車が数台止まっていましたが、バスは直ぐに出発していきました。山門を入ると直ぐ正面に本堂があるという西国では規模の小さなお寺です。それでも山門の仁王さんはなかなかの貫禄です。人が少ないのでゆっくり般若心経を唱えることが出来ました。

お昼近かったのですが、カーナビに善峰寺を入力し出発しました。ここでも京都縦貫道を使わず、国道372号線を進みました。亀岡市内でお昼になったので、どこかで食事にしようと思っていると、回転寿司の看板が見えたので入りました。お昼時だったので駐車場はいっぱいでした。二人で10皿、1050円ですみました。家と違って寿司飯が大きいので、直ぐ満腹になります。時々交差点を間違えて曲がったりしましたが、カーナビを頼りに無事善峰寺の近くまで来ました。最後は急な坂道です。登り切ったところで駐車料500円を支払い、屋根の下に車を止めました。以前下から山へ歩いて登った記憶がありましたが、車で来ると簡単にお寺のそばまで来られるのに感心しました。しかも立派な駐車場がつくられていて、歩き遍路では考えられない雰囲気です。

山門で入山料500円を改めて支払い、先ずお参りをしました。掛け軸を乾かしている間に50年を感謝して瓦を一枚寄贈することにして二人の名前を書きました。その後、日本一の遊龍松を見学しました。さらに開山堂などをまわり、最後に桂昌院廟へ行くと、小さなムカデと中型の蟻の集団が格闘していました。どうなるかしばらく見ていましたが、なかなか決着がつきそうになく、帰ることにしました。

駐車場に戻るとまだ午後3時前で、勝尾寺へ行けるかもしれないとカーナビに入力してみました。30㎞あまりで16時頃に到着出来るというので、出発しました。ところがカーナビの指示通り進むと、車がやっと一台通れるような細い道を山の中へと向かっています。不安になり、もう一度入力し直し亀岡経由で行くことにしました。その場合は40㎞以上あり、16時15分頃到着という予想でした。しかし、亀岡を過ぎて池田へ向かう県道にはいると、道がよく空いていて、しかも下り坂だったので順調に走り、16時少し前に勝尾寺に到着しました。駐車料金500円を払うとき、「閉門まで1時間しかありませんよ」といわれました。1時間もあれば充分だと思っていましたが、改めて入山料400円を支払うときにも「5時閉門ですから遅れないように」と言われ、不安に思い、尋ねると「さっさと回れば25分ほどです」と言われ安心しました。

しかし、山門を見たときにその言葉がわかりました。大きな山門の向こうに池があり、さらにその向こうに大きな階段が続いています。その先は本堂ではなく多宝塔で、本堂までどれほどあるか見当がつきません。以前来たことがあるはずなのに全く記憶にない雰囲気です。階段の脇には紫色の珍しいシャクナゲが美しく咲いていました。階段を登り切ったところに大小のだるまが売っていました。「勝つお寺」ということで受験生が受験に打ち勝つ祈願をするのかなと思いました。時間が遅かったので人も少なく、本堂でゆっくりお参りし、隣の納経所で掛け軸に御詠歌を書いてもらいました。乾かしている間に外を見ると、塀の瓦の上に小さなだるまがずらりと並べられているのが見えました。これほどたくさん並んでいると愉快に思いました。

ゆっくりあたりを眺めながら帰り道を辿りました。休憩所で冷たい飲み物を飲んでしばらく休憩し、5時前になったので帰ろうとすると3人連れが飛び込んできました。15分ほどしかないのにとにかく納経だけはすまそうとしていたようです。連絡して何とか納経してもらえることになったのでしょう。

帰り池田のような街中を走ることは避けたいと思い、三田まで行くことにしました。川西市や能勢町を経由する道だったようで、途中から大きな開発団地を通りました。日生中央という標識があり、よくこんな山の中が開けたもんだと感心していると、能勢電鉄の駅がありました。やはり電車が通れば開けるのだなと思いました。カーナビのお陰で初めての土地を知ることが出来ました。有馬冨士公園の前を通り、三田に到着しました。ここからは先日の葬儀の帰りにカーナビに迷わされた経験があり、道もわかるので、カーナビのスイッチを切って帰路につきました。7時半頃無事家に帰り着くことが出来ました。

穴太寺山門 穴太寺本堂 善峰寺山門

善峰寺遊龍松 勝尾寺山門 瓦に並べられただるま

5月10日(火) 「舞鶴自動車道を走って第29番松尾寺から第28番成相寺へ」

高速道路の無料実験も5月末で終了すると聞いたので、とりあえず舞鶴と天橋立方面へ車で出かけました。お天気がよければ少し歩きたかったのですが、あいにく土砂降りの雨になり、やむを得ずお寺のそばの駐車場まで乗り付けてお参りをしました。

小学生の登校時間が終わるのを待って家を出発しました。カーナビにいきなり松尾寺と行き先を入力すると第2神明道路のICから高速道路を走るコースを提示します。仕方なく行き先を登録しておき、先ず中国自動車道の吉川ICを行き先として入力し、一般道を進むコースを選びました。先日三田へ出掛けたのとほぼ同じコースでした。岩岡からは渋滞もなくスムーズに走りました。家を出るときはほとんど傘が要らないくらいだった雨も福知山を過ぎる頃から本格的な雨になり、舞鶴東ICを降りる頃には一旦小降りだった雨が、松尾寺で車を降り、本堂のそばまで行ったとき、再び降りだし、お参りをしている間にどんどん雨が激しくなってきました。

本堂でお参りをし、納経所へ行って掛け軸に御詠歌を書いてもらい、駐車料と一緒に支払いをしました。駐車料は自己申告のため、めったに支払う人がいないのか、駐車料を支払うと言った途端とても愛想がよくなり、書いたお軸を乾かすところへ運んでくださったり、たくさん資料も下さいました。

納経を終えて成相寺へ向かうことにしました。カーナビは舞鶴自動車道の綾部から京都縦貫道路を走るコースを示しましたが、国道27号で行くコースを選びました。ここでもカーナビはとても役に立ち、迷わずに行くことが出来ました。成相寺も山の上まで車で行くことが出来たのですが、最後の数百㍍は急勾配でアクセルを精一杯踏み込む必要がありました。駐車場手前に料金所があり、入山料と合わせて1000円支払いました。到着した途端こちらでも激しい雨になり、水たまりを除けながら急いで本堂に飛び込みました。団体の参拝者が来ており、とてもにぎやかでした。傘立てに傘を置き、お参りをし、掛け軸を乾かしている間に団体客は帰っていき、本堂には二組の参拝者だけで静かになりました。帰ろうとして傘立てに行くと私の傘がありません。もうひと組の方も帰られると、残った傘で濡れているのはビニールの100均の傘だけです。仕方なくその傘をさして帰りました。同行2人の白衣を着ていた団体客だったので、お遍路にまわり慣れている人々だと思うのですが、この様なやり方はちょっと感心しません。

帰りにもう一度西舞鶴まで戻り、道の駅とれとれセンターへ寄ってトイレを済ませ、西舞鶴ICへ向かいました。前を神戸ナンバーの車が走っていたので、てっきり同じように舞鶴自動車道に乗るものと思ってついていくと、インターへ行く分かれ道を通り過ごし、カーナビに引き返すよう指示され、後戻りする羽目になりました。分かれ道で「直進です」という指示だけを聞き、前の車について直進したつもりだったのですが、画面を見ていなかったので、右斜め前方に進路を取っていたようです。

自宅へ向かうコースは例によって第2神明道路の玉津ICまでのコースを示していましたが、吉川ICで高速を降りました。来た道を帰ることにしましが、途中で道を間違え、結局普段通っている道を帰りました。それでも帰宅予定時間とそれほど違わずに帰宅することが出来ました。

松尾寺本堂 松尾寺納経所前の見事なボタン 成相寺本堂

5月4日(水) 「3Day切符を使って第9番興福寺南円堂から第8番長谷寺へ」

3Day切符の有効期限が5月8日までです。その中で最もお天気が良さそうなのが5月4日でした。いよいよ3回目のこの切符を使って有効に使えるところといえば奈良から長谷寺へ行くコースです。時間に余裕があれば全山ツツジで真っ赤に染まる葛城山に寄ろうということで、いつもの6時58分発の電車で出掛けました。

今回は阪神三宮から奈良行き快速急行に乗りました。時間はかかりましたが始発だったのでゆっくり座っていくことが出来ました。しかし、発車時刻が近づくにつれ乗客は増え、満席に、次の停車駅からは立っている乗客の数は増す一方、難波に着く頃には満員の状況でした。ゴールデンウィークだけあって、リュック姿のハイキングと思われる服装の人がほとんどでした。

近鉄奈良駅から5分と書かれていましたが、商店街を抜けて猿沢池のそばのトイレに寄ったので、20分ほどかかってしまいました。南円堂のそばでは大工事がすすめられていました。あまり観るところもなく、北円堂の横から商店街へ抜けると、確かに5分で駅に着きました。駅前の和菓子屋で買い物をしながら黒豆茶とお饅頭のお接待をいただきました。奈良滞在1時間、予定通り西大寺へ行きそこから橿原神宮行き急行に乗り換え、さらに大和八木から宇治山田方面往きの電車で長谷寺まで行きました。

長谷寺駅を降りるとお昼前になっていました。長谷寺はボタンとシャクナゲの花祭りをしているということで、駅から大勢の人が向かっています。これでは食事もできないのではということで、ホームの待合室で持参したおにぎりの弁当を食べました。食べ終わる頃には20分後に到着した乗客と一緒になってしまいました。駅から急で長い階段を下り、国道の信号と橋を渡ると参道に入りました。乗用車で来た人、観光バスで来た人など、狭い参道は人でごった返していました。観光客はぶらりぶらりと歩くのでなかなか前へ進めません。隙間があるとその間をすり抜けてやっと境内に到着しました。

前回は3Day切符の割引制度をよく読んでいなかったので、拝観料を全額支払いましたが、今回は割引クーポンを提出すれば団体客の料金で入山することが出来ました。回廊ではボタンを愛でる人で再びごった返していました。私も何枚かカメラにおさめましたが、お昼過ぎということもあって花に生気がありませんでした。

本堂も満員の状況でゆっくりお参りすることも出来ませんでした。参拝後もゆっくりしていたので、弁当を食べた時間もあわせると、駅に到着したときには予定の電車が出た後でした。30分近く後の電車で、葛城山へ向かいました。

大和八木で再び橿原神宮行きに乗換、さらに上本町行きに乗って尺土駅まで行きました。そこで御所行きに乗換え、葛城山ロープウェー登山口行きのバスを待ちました。1時間に1本なので30分あまり待つことになってしまいました。その間、ロープウェー乗り場から帰ってくる満員の臨時便のバスが到着し、そして、歩いて下山してきた人が次々と姿を見せます。切符売り場の人に尋ねると山上では小1時間ほど滞在出来るということでした。

やっと来たバスは、座席数11人分という小さな車で、狭い道を町のあちこちに寄るので、結構時間がかかりました。ロープウェーの切符売り場でも3Day切符の割引クーポンを出すと半額で乗車することが出来ました。

17時が最終なので帰りは必ずその便に乗車するよう念押しがありました。15時56分発の便に乗車、黄砂の影響でロープウェーからの遠望は出来ませんでしたが、景色のよいところを登っていました。山上駅から急いで頂上へ向かいました。急な上り坂を15分ほど登ると頂上に到着しました。ロープウェーに乗車するとき、駅員が話していたように、期待していたツツジの花は全く見られません。それでも大勢の人が訪れていたようです。山上を少し歩き回りましたが、やはりポスターに載っているようなツツジの花は一輪も咲いていませんでした。16時30分を過ぎたので、山上駅に向かい、最終のロープウェーの一つ前の便で下山しました。帰りのバスが待っていたので一番前に座り、景色を見ながら近鉄御所駅に戻りました。

帰りは疲れていたので心配しましたが、どの電車も無事ずっと座って帰ることが出来ました。特に梅田からの直通特急では、明石駅に着くまでたっぷり時間があり、すっかり眠り込んでいました。

これで春の巡拝はひとまず置いて、秋にまた出掛けたいと思います。

南円堂 再建中の中金堂 大勢の参拝者でごった返す長谷寺山門

長谷寺回廊横の牡丹園 黄砂でかすむロープウェーからの景色 ツツジがまだ咲いていない葛城山頂

4月24日(日) 「3Day切符で五番葛井寺から七番岡寺、六番壺阪寺を巡拝」

前日夜の天気予報を聞き、急に巡拝に出掛けることを決めました。インターネットで12時過ぎまでかかって電車やバスの時刻をしらべました。3Day切符を使って朝6時57分発の電車に乗りました。途中S特急に乗り換えたのですが、高速神戸駅で後続の直通特急に乗ることになりました。少し薄着をしたのですが、直通特急に使われていた阪神電車の車両は節電を実施していたのか、車内温度が12度で、おまけに窓からすきま風が入り込み、とても寒い思いをしました。

地下鉄、近鉄電車と乗り継いで、先ずはじめに第5番葛井寺へ行きました。藤井寺駅を降りても道順を示す表示がなく、駅員に尋ねるとわかりやすく教えてくれました。商店街に山門がありましたが閉じられており、南側に回り込むと藤の花祭りをしていました。お掃除をしている人が、例年だと1m以上花の房が伸びているが、今年は遅れているとのことでした。お参りを済ませ、計画通りの電車に乗ろうと駅へ急ぎました。すると1台早い電車に乗れました。結果的には古市で各駅停車に乗り、尺土駅で急行電車に乗り換えると、予定の電車になりました。

橿原神宮駅でトイレをすませていると、危うく予定のバスに乗り遅れそうになりました。岡寺方面へ行くバスは案内書では16分と書かれていたのですが、これは直通バスのことで、飛鳥地方の有名な場所を巡るために細い道を通り、同じ道を行ったり引き返したりするので、とても時間がかかりました。第7番岡寺の山門が近づいたとき、珍しい椿に出会いました。花の萼はひとつなのに花を見ると中に花の中心になる雄しべや雌しべが沢山あるのです。花も手のひらをひろげたほど大きく、この様な椿は初めてみました。

入山料300円を払い、シャクナゲの美しい花を愛でながら坂を登って、本堂でお参りをしました。こちらでは観光バス2台と一緒になり、ごった返していました。静かに読経するという雰囲気ではなく、早々に引き揚げました。帰りは飛鳥駅へ向かいました。そのバスもやはり高松塚古墳など、名所に寄るので、時間がかかりましたが、往路ほどではありませんでした。

飛鳥駅では予定より30分ほど遅れて電車に乗ったのですが、12時40分に壷坂駅に着くと、この時間帯だけ45分発のバスがありません。仕方なく近くの食堂へ入り、「お里にゅうめん」を食べました。バスは私たちの他に一人乗客がいただけで、その方も早々に降りられ、私たちだけを壺阪寺まで送ってもらったような形になりました。

第六番壺阪寺では再び観光バスの団体と一緒になってしまいました。とりあえず納経所へ急いで先に御詠歌を書いてもらいました。本堂へお参りしようと思ったのですが、入口で団体が話を聞いていいるので中へ入ることが出来ず、仕方なく裏へまわってスロープから本堂へ入りました。読経しようとすると団体が入ってきたので、隅の椅子に座って一緒に拝もうかと思ったのですが、椅子が足りなくなったようなのでやむを得ず席を立って奥へ進み、ご開帳されているご本尊の近くで一人読経をしました。本堂を出て境内をうろうろと見て回りました。五重塔の裏側の山は山吹の花や色とりどりの木々の新芽が美しく、カメラにおさめようとしたのですが、うまく撮れませんでした。

ここには大きな仏様の他、お釈迦様の一生をコンクリートの壁に彫刻されていたりと、見るところが沢山ありました。帰りのバスも私たち二人だけでした。なんだか申し訳なく思いました。帰路は壷阪山駅から阿部野橋まで直通の急行電車だったので、すっかり眠ってしまいました。

バスをたくさん使ったのであまりあるいていないと思ったのですが、それでも家に帰ったときには12,000歩を越えていました

葛井寺の閉じられた山門 藤祭の藤(他にも種類多数) 岡寺の椿 岡寺山門

停留所から見た壺阪寺の景色 壺阪寺境内の鬼たち 大仏座像

2011年4月3日(日) 再び青春18切符で京都市街の清水寺・六波羅蜜寺・六角堂・革堂の歩き遍路と醍醐寺へ

朝たこバスの始発に乗ろうと停留所へ行きましましたが、休日は運行していないので、急いで山陽電車に乗って明石駅まで行きました。結果的には予定していた新快速電車に乗車することが出来、日曜日とあってよく空いていたので、ゆっくり座って京都まで行くことができました。京都から奈良線に乗り換え、東福寺で下車、トイレをすませて今回の歩き遍路を始めました。

東大路通りの広い道を歩いて東山5条を目指し、そこから五条坂を登りました。かなり急な上り坂ですが、まだ歩き始めたばかりで疲れもなく、9時半頃には第16番清水寺をお参り出来ました。曇り空で肌寒さを感じましたが、桜も3分咲きくらいで日曜日とあって参道から境内はたくさんの人出でした。帰る頃には観光バスが何台も来ていました。お参りを済ませたあと、清水坂の七味屋で山椒の粉末を買いました。三年坂の桜は満開でした。清水坂を下り、六道珍皇寺によってから第17番六波羅蜜寺へ行きました。こちらは清水寺とは違って人はまばらで、ゆっくり般若心経を唱えてお参りすることが出来ました。

まだまだ時間も早かったので、少し鴨川に沿って北上し、橋を渡って河原町通りを四条まで北上しました。そこから少し西へ行ってまた北上すると新京極が見えました。その近くの道を北上すると御茶屋が立ち並んだ通りでした。途中に春の踊りの会場もありました。抱え舞子の表札が並べられている風流な御茶屋もありました。その先に三条通が見えてきたので左折すると京都文化博物館の煉瓦建が見えてきました。手前を南下し、右折すると第18番頂法寺(六角堂)へたどり着きました。先ず目に飛び込んできたのが、きれいに咲いたしだれ桜とその下の16羅漢でした。笑顔の大切さが説かれた説明板がありました。六角堂でお参りを済ませると12時半をまわったところでした。どこかで昼食をと考えたのですが、少し伝統のありそうな店、変わった食事が出来そうな店は全て予約で満席だったり、のれんが掛かっていても終了したと断られました。仕方なく革堂行願寺を目指すとお寺の直ぐ向かいにパン屋に併設されたレストランがありました。そこでハンバーグ定食を取ったのですが、パンを選ぶときにうっかり白衣の袖にべったりケチャップをつけてしまいました。何とも哀れな姿になってしまいました。

食事を済ませたあと、第19番革堂にお参りしました。ここで般若心経を唱えようと思ったのですが、先に法華経を唱え始めた人の声が大きく、途中で何度も間違えてしまいました。今日はここでおしまいにする予定だったのですが、まだ2時を回ったところだったので、地下鉄に乗って醍醐寺へ向かいました。醍醐寺へは最近何度か訪れていたので、見覚えのある新興住宅団地を眺めながら歩きました。こちらも桜が咲いていたので大勢の人波で、流れに乗って歩いたので時間がかかりました。三宝院などには寄らず、真っ直ぐ納経所を目指しました。納経所のある上醍醐・准胝堂は火災で焼失したので納経所がどこかわかりません。そこで門のところで入山料を受け付けている方に尋ねるとすぐ近くの伽藍でしているとのこと、入山料600円を支払って奥へ進み、第11番醍醐寺の納経をすませました。すぐ近くの五重塔は満開のしだれ桜をと共にきれいな姿を見せていました。しばらく境内を散策したあと、帰りの地下鉄へ向かいましたが、駅の建物へ来たとき、地下鉄へのエレベーターと書かれた矢印の方向へ進むと駐車場へ入ってしまい、すっかり迷ってしまいました。居合わせた方に教えてもらってやっと駅へ行ったのですが、大勢の乗客が電車を待っていました。これではJRで山科から座って帰ることは出来ないだろうと、一駅東の大津まで行き、折り返し来た播州赤穂行きの新快速電車に乗りました。立っている人もいましたが、丁度座席が二つ空いていたので座ることが出来ました。山科駅から乗車した人はほとんど座ることが出来ないくらい混み合いました。そして京都からは超満員になりました。ゆっくり座れたお陰で2万7千歩歩いた疲れから、帰りの電車内でぐっすり眠りました。

2分咲きの清水寺 六波羅蜜寺 御茶屋の舞子変身 六角堂の16羅漢

革堂行願寺本堂 醍醐寺納経所 醍醐寺五重塔

2011年3月30日(水) 3DAYカードで第15番今熊野観音寺と第10番三室戸寺へ

関西私鉄共通の3DAYカードを使って15番と10番のお寺をお参りしました。

朝7時前の山陽電車に乗車、直通特急で阪神梅田へ、地下鉄御堂筋線で淀屋橋へ、京阪電車の樟葉行き特急に乗り、そこから快速急行に乗り換え7条まで行きました。先ず入場券をプレゼントされていたこともあって「特別展『法然-生涯と美術』」を京都国立博物館で鑑賞しました。七条駅へ戻る途中の喫茶店でサンドイッチの昼食を済ませ、再び京阪で東福寺まで行き、今熊野観音寺まで歩きました。このお寺も以前に車で来ているのですが、全く印象に残っていません。やはり歩いてお寺詣りをすることが大切なのだと思いました。掛け軸に御詠歌を書いてもらい、乾かす間に般若心経を唱えました。

再び東福寺駅に戻り、今度は中書島で乗り換え、宇治線に乗って三室戸まで行きました。そこからまた歩いて、3時前に三室戸寺の山門をくぐりました。花が咲いていれば見事だろうと思えるほど、サツキ、あじさいなどがきれいに剪定されていました。同様に御詠歌を書いてもらい、乾かす間に般若心経を唱えました。参道の入口が半分閉められ、参拝受付は12月~3月は午後4時までと書かれていました。そして駐車場の入口では折角来たのに5時ではなく4時までで閉じられがっかりしている夫婦がいました。私たちは4時過ぎに到着する計画を立てていましたが、博物館が空いていて予定より早く鑑賞を終えて出たので、予定より1時間以上早く到着出来たことをラッキーに思いました。

予定より早くお参りを終えることが出来たので、帰りの予定を変更して八幡市駅で下車し、行ってみたかった石清水八幡へ登るために男山ケーブルに乗りました。4時30分を過ぎていましたが、それでも何人かの人がお参りに来ていました。歴史と独特の雰囲気が感じられる八幡神社でした。時間がないので再びケーブルで下山し、往路と同じ経路で帰りました。家に帰り着くと予定より30分あまり遅くなりましたが、1回1700円でたくさん電車に乗りました。

京都国立博物館 今熊野観音寺 三室戸寺参道

石清水八幡と巫女たち

2011年3月23日(水) 青春18切符で第2番紀三井寺と第4番施福寺へ

青春18切符の準備が出来たので、滋賀県方面を考えたのですが、お江の大河ドラマで電車が混んでいることが予想されるので、和歌山方面へ行くことにしました。はじめに施福寺へ行く計画を立てたのですが、平日1日4本というシャトルバスが思う時間にありません。そこで先に紀三井寺へ行くと上手く計画を立てることが出来ました。

当日は朝から冷たい風が強く吹いていたので、冬装束で出掛けました。朝一番のたこバスに近くの停留所から7時1分に乗車して、大久保駅へ行きました。7時25分の普通電車で西明石へ、、そこから新快速電車に乗って大阪まで行きました。環状線で紀州路快速を待っていましたが、強風でビニールが特急はるかにからみついた影響で7分延着しました。乗車してからも徐行が続き、阪和線に乗り入れた頃には15分の遅れで運行していました。それでも、途中、後続の特急が遅れていることもあって、通過待ちせずに走っていたので、和歌山駅に到着したときには10分の遅れでした。御坊行きの普通列車が待っていたので大急ぎで乗り換えました。

10時30分過ぎに無事紀三井寺駅に到着しました。駅から紀三井寺に向かったのですが、道案内の表示が充分でなく、前を歩いている若者も迷っていたようで、駐車場の人に尋ねていました。その様子を見ながら後に続きました。やっとの思いで山門をくぐると、目の前には真っ直ぐに登231段の階段が待ちうけていました。それでもまだ午前中で疲れもなかったので、さっさと登り、とりあえず掛け軸に御詠歌を書いてもらいました。ひろげて乾かしている間に線香やろうそくをつけ、お参りをしました。家で書いておいた写経も収め、それでも乾かないので、ドライヤーで乾かしました。その後本堂とは反対側にある巨大観音が公開されていたので拝みました。3階からお顔を間近に拝めると言うことだったので階段を登ってみると、目の前に大きな顔がありました。3階からの眺めも素晴らしい景色でした。

駅へ戻る途中で昼食を摂る予定だったのですが、電車がまた延着するようなことがあれば施福寺がお参り出来なくなると思い、出来るだけ早く駅へ行き、出来れば予定より早い列車に乗ろう思いました。そこで食料品店でパンと缶コーヒーそして伊予柑を買って駅へ急ぎました。駅に沢山の人が待っており、予定より25分ほど早い列車に乗れることがわかりました。駅のベンチでパンと缶コーヒーを食べました。和歌山に着くと、これも予定より早い紀州路快速が待っており、乗り換えると直ぐに発車しました。

三国ヶ丘駅で泉北高速鉄道に乗り換え、終点の和泉中央駅まで行きました。途中の景色はいかにも新しく開いた街という景色が続き、西神中央あたりの街の感じでした。中央駅に降りたったのですが、バスは1時間に1本で予定のバスしかないことがわかりました。殺風景な駅の構内を歩きましたが、連絡橋を渡っていると、スーパーイズミヤに入りました。外は冷たい風が吹き寒かったので、店内は極楽でした。バスの時間が近づくまでぶらぶらと店内を歩きました。それでも時間が余ったのでコンビニでおにぎりを買って食べました。

槙尾山口行きの南海バスで槙尾中学校前まで乗りました。途中まではずっと新しく開いた街ばかりでした。中学校のそばにシャトルバスの乗り場がありました。14人乗りというだけあって小さなバスです。乗客は私たち夫婦だけ、ということは帰路の2時間後に発車する最終バスも私たちだけになりそうだし、乗り遅れると夕方の日暮れの山道を4㎞も歩かなければなりません。そこでバスを降りるときに最終バスに必ず乗るから少々遅れても待っていてもらえるようにお願いしました。

バスを降りるといきなり胸突き八丁のコンクリート舗装の急坂が待っていました。歩幅を小さくしてゆっくり登りました。遅れがちの妻を待ちまち山門に到着すると、掃除をしておられる方がここで3分の1だと言われました。山門をくぐると今までと違って道が荒れており、足下に気をつけていると、まわりの景色を見る余裕はありませんでした。上にお寺らしい屋根が見えてきたので、もう迷うこともないだろうと思い、45分ほどかかりましたが、先に登って先ず掛け軸に御詠歌を書いてもらいました。ここでも他にお参りをしている人はちらほらいましたが、掛け軸を乾かしておいてお参りをしました。帰りのバスに乗り遅れたら大変だと思いましたが、なかなか墨が乾かないので、ここでも少しドライヤーを使いました。帰りはずっと下り坂だったので、シャトルバスの乗り場に発車30分前に到着しました。そこで若い女性からロールケーキのお接待をいただきました。床几に腰掛けてケーキを美味しくいただきました。

帰りのバスは運転手さんとすっかりうち解けておしゃべりをしながら中学校前まで帰ってきました。そこからは槙尾山口発最終のバスで予定通り和泉中央駅まで戻ってきました。そこからは泉北高速鉄道、関空快速と乗り継いで大阪駅に戻り、新快速で西明石まで、さらに普通電車に乗り換えて大久保まで戻り、最終のたこバスで予定通り20時45分家に帰り着きました。

この様な予定はインターネットで調べて作り上げましたが、計画を立てるのにずいぶん時間がかかりました。

紀三井寺山門 巨大観音のお顔 施福寺の山門 シャトルバスバス停

2011年2月27日(日) 第27番書写山圓教寺

今日はお天気もよく、暖かかったので、弁当を持って車で書写ロープウェー乗り場まで行き、そこから東参道を登りました。3年ほど前に登った時はもっと岩だらけの道だという印象だったのですが、今日は2度目だったからかとても道が整備されていて、疲れもあまりない内にロープウェー山上駅に到着しました。それでも汗はしっかりかきました。前回は平日だったので、保育園の子どもたち一行に出会っただけでしたが、今日は沢山の人が歩いて上り下りしていました。ロープウェー山上駅に到着をしたのが12時30分だったので近くのベンチで昼食を摂りました。山上でも団体客を初めとして大勢の人々がお参りをしていました。圓教寺では掛け軸に御詠歌を書いてもらいましたが、いかにも書き古した筆という感じで、今まで書いてもらった文字とはだいぶ違っていました。山を下ると万歩計は13,000歩を示していました。

今日もカーナビを付けていきました。カーナビの指示とは違って、姫路西バイパスから29号線を横切ってそこからはカーナビを頼りに行きました。カーナビがなければ道に迷っただろうと思いました。帰りもカーナビを頼りに、指示通りに走ってみました。姫路の街中を避け、播但道の花田の入口まで来ました。しかし国道2号へ進む道を選ぶと、御国野まで誘導してくれ、無事に家に帰ることが出来ました。今日はカーナビ様々でした。

2011年1月11日(火) 西国のお参り再開-第24番中山寺と第22番総持寺

昨年3月末に粉河寺から始めた西国33番巡拝は妻の入院でしばらくとぎれていました。今日、山陽電車と阪急電車を乗り継いで、中山寺と総持寺のお参りをしてきました。今回は掛け軸に御詠歌を書いてもらっていますが、どちらのお寺でも快く書いて下さいました。書き慣れておられるだけあって見事な筆遣いです。乾かしていると、珍しいらしく、お参りに来た人みんなが眺めていました。

中山寺は次々とお参りの姿があり、納経する人も絶えませんでしたが、総持寺は時間が午後3時をまわっていたこともあって、ほんの2~3人見ただけで、納経所では誰にも出会いませんでした。中山寺で西国33ヶ寺ドライブマップを買いました。山陽電車が3dey切符を売り出したら、京都や奈良方面へ出掛けたいと思います。

2010年5月30日 第25番播磨清水寺

おにぎり持参で車に乗って清水寺の麓まで行きました。荷物になるので、トイレの横の駐車場に車を止め、おにぎりを食べました。以前紅葉の季節に同じように歩いて登ったので、今回も山道を歩いて登りました。以前来たときより道が整備されているように思いました。そして以前の記憶があるからか、思ったより近く感じました。前回に境内をくまなく歩いていたので、今回は参拝した後掛け軸に御詠歌を書いて頂いただけで下山しました。年配の人が時々歩いて登り下りしておられました。

車に戻って飲み物やお菓子を食べながら休憩をとりました。帰りにそばにある養蜂場の売店で蜂蜜を買いました。少々値段が高めですが、以前買った蜂蜜がとても美味しかったので、今回も同じ品物を買って帰りました。

2010年3月30日 桃源郷へドライブから第3番粉河寺へ

和歌山県紀ノ川市桃山町は「荒川の桃」で有名です。一度花の季節に行ってみたいと思っていました。昨夜、明日はお天気がよいと聞き、インターネットで調べてみました。すると、29日現在満開だということがわかりました。

朝7時に家を出発、玉津ICから第2神明に上がると、柳原から7㎞の渋滞と表示されていました。遠回りだとは思いましたが、北神戸線から中国道、近畿道経由で行くことにしました。こちらは順調で、北摂津で少し渋滞した以外とてもスムーズに進みました。岸和田SAで休憩し、阪和道経由で和歌山北ICまで行きました。このICは3月14日に開通したばかりです。そこから国道24号を東進し、下井阪交差点を南下して紀ノ川を渡ったところで車を止めて桃源郷を歩き回りました。このあたりは桜も満開で、桃と桜を楽しみました。私たちは下井阪橋から西の方角の桃の花をカメラにおさめていたのですが、途中で出会った地元の人が下井阪橋から紀ノ川の土手を東へ行くときれいだと教えて下さいました。そして、根来寺の桜がきれいだから、是非帰りに寄るようにとすすめられました。いわれたように土手を歩くと桃の花が高いところから見渡すことが出来、ほんとうにきれいでした。

車に戻り、根来寺へ行くために泉南方面に車を走らせました。途中の交差点で、右7㎞粉河寺と案内標識がでていたので、粉河寺へ行くことにしました。粉河寺の駐車場に車を止めて、車の中で昼食のおにぎりを食べました。その後お参りをしていたら、四国88ヶ寺に続いて小豆島の歩き遍路も3月19日に結願したので、今度は西国33ヶ寺を巡ろうと妻が言い出しました。それも掛け軸に御詠歌を書いたのを見せてもらったことがあり、それがとても素晴らしかったというので、急遽お軸を買って、これから何年かかけて二人で巡ることにしました。平日でそれほど込んでいなかったこともあって、納経所の人が詳しく説明をしながら粉河寺の御詠歌を書いて下さいました。タイヤを新調しこれからときどきドライブをしようと思っていましたが、これでここしばらくのドライブの目的が決まりました。

帰りに根来寺へ寄って桜を愛でました。結構人出がありましたが、奥の院へ行くとほんとうに静かで、杉と楓の林の中を気持ちよく歩くことが出来ました。帰路は先日訪れたりんくうタウンへ出て、湾岸線経由で帰りました。途中摩耶で阪神高速の乗り継ぎ券を受け取っていなかったので、芦屋南で受け取った領収書を見せると、「次回から乗り継ぎ券を必ず受け取って下さい」と注意されました。しかし、どこで受け取ればいいのかわからないまま、夕方5時半頃327㎞のドライブを終えて家に帰ってきました。

朝、北神戸線ではまわりは雪景色で「凍結注意」の表示が何度もでていましたが、和歌山県では満開の桜を見ることができ、一日の内で季節の違いを感じました。良いお天気でしたが、風の冷たい一日でした。本日の歩数は11,000歩でした。

紀ノ川土手から見た桃源郷 ももとPEACHのマンホール 粉河寺の桜も満開 根来寺奥の院の虎口