もどる

2012年の日記・トピックス

12月27日(木) 「久しぶりに穏やかなお天気」

朝はいつもより分厚い氷が張っていて、厳しい寒さでした。それでも快晴に恵まれ、風もなかったので気温も上がり、久しぶりに外回りの仕事ができました。玄関まわりの掃除や家のまわりの道や溝の清掃、納屋にたまった新聞紙や雑紙、段ボールなど資源ゴミの整理をしました。そして久しぶりに6Pチーズの薫製も庭で作りました。一度に3箱、18個のチーズの薫製ができたので、お正月の間は大丈夫です。暖かくした部屋でチーズを肴にビールを飲むのも悪くないなと思っています。

支払いや荷物の発送なども終わり、明日から雨が降っても大丈夫です。

12月26日(水) 「年賀状完成」

昨日が年賀状投函の最終日でした。義弟の葬儀等で遅れていたので、昨日朝から集中して印刷しましたが、妻の宛名の印刷が間に合わず、夜になってしまいました。それでも眠るまでに完成し、今朝郵便局が開くとすぐに持って行き投函しました。400枚以上だったので印刷するとひとまとめにしていた年賀状がポストの入らなかったからです。元旦につけばいいのですが……

今日は大掃除をしたあと、夕方からカーナビの更新をインターネットを通じてしたのですが、12月は内容をすっかり更新するため、ダウンロードをするだけで2時間近くかかってしまいました。通信速度の契約は10メガバイトですが、3.8~6.2も間で速度が常に変化しており、そのたびに残り所要時間が変わっていました。やっとダウンロードができたと思ったらインストールにまた時間がかかりました。さらに、カーナビのSDカードにインストールし、これで終わりかと思ったら、SDカードをカーナビに差し込んだとたんにカーナビの更新が始まり、終わったのは12時半でした。最後は布団の中で更新の終わるのを見届けて電源を切りました。これならもっと早くから始めれば良かったと思いました。

12月21日(金) 「突然の訃報に大あわて」

妻を絵手紙講座の会場まで車で送り届け、家でグループいきいきネットの新年会の案内状を編集印刷していました。やっと印刷できたところに電話がかかってきました。妻の妹婿の訃報でした。急いで往復はがきを二つに折りたたみ、家の前のポストに投函しました。時計を見ると3時をまわったところでした。家で待っていると5時半頃しか帰ってきません。車を飛ばせば講座の終わる時間に間に合うかもしれません。そこで急いで会場へ迎えに行きました。会場前までは送っていっても、どの部屋で講座が開かれているのかも知らないので、とりあえず2階に上がってみると、見覚えのある靴が脱いでありました。この部屋かなと思っていると、偶然妻が絵手紙で使っていた水を捨てに部屋の外へ出てきました。訃報を伝えるとすぐに荷物をまとめて階段を駆け下りてきました。車を駐車させていた会場入り口は狭い商店街の路地だったので心配しましたが、迷惑をかけずに済みました。

そのままの服装で直接故人のいる施設に駆けつけました。この施設の施設長にはいなみ野学園に勤務していた頃に講師としてお世話になったことがあり、訪れたことがあったので迷わず行くことができました。姪が一人心細く待っていました。やがて兄弟たちが集まり、相談して近くの葬儀会館でお世話になることにし、遺体と共に移動しました。到着してびっくり、控え室はまるで一流ホテルのスイートルームの部屋のようで、バストイレから広い部屋、置きごたつ、ソファー等々何でもそろっています。甥や姪はそこで泊まることになりますが、打ち合わせの途中で受付を引き受けることにして8時過ぎに帰りました。久しぶりに雨の夜明姫幹線をいつものように追い越し車線を制限速度10㎞オーバーで走っていると緊張しました。

12月20日(木) 「プレイ・清掃・忘年会・失敗」

今日は今年最後のグラウンドゴルフがありました。何とか好調さを保ち、ホールインワン1回で3ゲームトータル54打でホールアウト。早速12月の成績発表がありました。ホールインワンは9回、1ゲーム平均17.90と今までにない成績で20人中2位でした。今までは19点代後半で、11月までの1年間の成績発表でもやっと20点を切ったという成績で、13位でした。来月以降も12月のこの成績が維持できればいいのですが、たぶんだめだろうと思います。

プレイの後みんなでグラウンドの清掃をしました。植え込みなど植木がたくさん植えられているところには木の葉がたくさんたまっていました。私は小さながんじきを持って行き、狭いところの清掃を中心にしました。枯れ葉がたくさんあったはずでしたが、先日市の職員が来て植木の選定をしており、そのときに枝と一緒に枯れ葉も持ち帰っており、いつもより早く清掃を終えることができました。

その後、老人憩いの家に移動して、寿司とビール、おかき、差し入れのミカンで楽しく忘年会をしました。グラウンドゴルフ部の87歳の会長が、こんなに仲良くできるグラウンドゴルフ部を長く続けてほしいと話されましたが、私も全く同感で、このような素晴らしい仲間に温かく加えてもらえることを嬉しく思いました。清掃の初めに自治会長に集合写真を撮ってもらいましたが、忘年会が始まる頃にはみんなに記念写真として届けてくださいました。12月のグラウンドゴルフの成績集計一覧も、集合写真もこんなに早く処理されることには驚きです。感謝感激の忘年会でした。

家に帰ると、車の後部ドアが開いていて、バッテリーが上がってしまっていました。昨日相生へ牡蛎を買いに行き、帰りに道の駅へ寄ったとき、くんたんが安く売っていたのを見つけ買ってトランクに入れていたのです。それを昨夜降ろしたときに閉め忘れたようです。またまたバッテリー上がりでJAFのお世話になってしまいました。何でも行動したときに後ろを振り向かないからだと家族に叱られました。まさにその通りです。

12月18日(火) 「西江井友愛クラブ忘年会」

総選挙のために遅れていた忘年会がありました。11時30分開会の予定でしたが、会場の使用の関係で、11時まで他の団体が使っておられました。その団体も本来は10時から12時までの予定だったのを無理を言って9時から11時に変更してもらったおかげで、11時から会場準備を始めることができました。

忘年会用の飲み物や寿司、お菓子については会長が業者に注文しておいてくださったので、机やいす、カラオケの準備だけをすれば良かったのです。ところがやっと机やいすを並べ、お菓子のほか、今年9月例会以降のお菓子やゼリーの残りがあり、この機会にすべて皆さんに食べて頂くことにして配り終えたときには開会10分前で、会員が次々とやってきました。

カラオケの準備ができないまま、15分遅れて開会しました。初めに最近亡くなった会員のご冥福を祈って黙祷しました。その後会長挨拶や三社参りの説明等、連絡事項を終え、寿司や飲み物を配って乾杯をしました。私もしばらくおかきや寿司をつまみにしてビールを飲みながら、おしゃべりを楽しみました。途中で会場を抜けてカラオケの機器やソフトを運び、配線など準備をしました。1時間ほど飲食した後カラオケ大会を始めました。初めに男性、女性とも上手な会員に歌って頂いたので、後も次々指名すると気持ちよく歌ってくださいました。43人出席したうち、22人と半数の方がそれぞれ上手に十八番を披露しました。中には全く歌う予定をしていなかった会員も、他の人のリクエストで指名されると歌ってくださいました。これまでだと、人が歌っていてもおしゃべりが多く、拍手もぱらぱらでしたが、今日はみんながしっかり聞いていて、しっかり拍手をしたので、歌っている人も熱が入っていたように思います。私も「陽だまりの花」を歌い、最後の歌詞「おまえがいればいい」を妻を指さしながら歌うと、みんな笑っていました。

司会と歌う曲を聞いて回ること、DVDやCD、レーザーディスクなどソフトを探し、機械操作を一人でしたので、ばたばたして申し訳なく思っています。最後に一番上手な会員に締めて頂き、無事終えることができほっとしました。家に帰るとぐったりしました。やはり年だなあと思います。

12月17日(月) 「絶好調を持続」

前回と同様、グラウンドは湿っていて私にとっては絶好のグラウンドコンディション。今日もホールインワン3回、3ゲームトータル50打で成績トップでした。普段でも一ヶ月に10回以上ホールインワンを重ねる人が何人もいますが、私の場合は1ヶ月8回のホールインワンは初めての経験です。何しろ1年間(夏休みがあるので11ヶ月)で42回ですから、推して知るべしです。そんなことなのでお昼頃から雨が降り出しました。小学校低学年が下校する頃はまだ雨が降っており、雨に濡れながら下校する姿に少々責任を感じました。

12月13日(木) 「ホールインワン4回で自己記録大幅更新」

朝から快晴で無風状態、グラウンドは昨日の雨でしめっていて、きれいに整備をされた絶好の条件でした。練習でもホールインワンをしていたので、今日はいけるかなと期待してゲームに臨みました。そしてプレイ第一打がなんとホールインワン。さい先の良いスタートでした。結果的には第1ゲームはホールインワン2回で12打の成績、2ゲーム目、3ゲーム目ともホールインワンが1回ずつあり、3ゲームトータル42打でした。同じくホールインワン4回の仲間がトータル41打だったので、私は2位でした。今日はグラウンドの状況が良かったので、14人で28回のホールインワンを記録していました。

グラウンドゴルフのメンバーでホールインワンの年間トータルは私の場合42回で最低です。多い人は100回を超えており、平均でも70回くらいですから、いかに下手くそかがわかります。だから生まれて初めて一日に4回という記録にみんなもびっくりしていました。

12月10日(月) 「期日前投票とエプロン」

昼前から期日前投票へ行きました。明石市は圧倒的に自民党が強く、前回の衆議院選挙でも、兵庫県下のほとんどが民主党などが小選挙区で当選していましたが、ただ一人明石淡路地区の9区で自民党が当選しました。だから今回も間違いなく自民党が当選すると思います。しかし、私にとってもっとも気になるのが阿部総裁の「憲法を改正して自衛隊を国防軍にする」という言葉です。終戦時の多くの国民が二度と戦争の悲惨さを子孫に経験させてはならないと誓ったものでした。そして、鹿児島県の知覧にある特攻隊記念館を訪れ、生きて帰れない隊員の家族に宛てた手紙を読むと、その気持ちをますます強くしました。9区の自民党候補者は、阿部総裁の意見に二重丸を付けて大いに賛成の意思を示していました。憲法が改正され軍隊になれば、国民に義務意識を求められ、徴兵制になる心配が出てきます。私にはどうしても受け入れることができず、他候補に投票してしまいました。比例代表も軍国主義への進行に賛成しない党を選びました。戦中戦後の惨めな時代を生きた私のささやかな抵抗であり、選択でもあります。

話が現実に戻りますが、先日グループいきいきネットの12月例会で料理教室がありました。今年で3年目ですが、いつも妻のエプロンを借りていきます。しかし、毎食後皿洗いをしている私にもエプロンの1枚ぐらいあっても良いのではないかと常々思っていました。そして、今日投票の帰りに寄ったコープこうべのエプロン売り場で私のイメージしていたエプロンを見つけたので買って帰り、夕食後に身につけてみるとぴったりでした。これからは食事の時から身につけて、こぼすことの多くなった食事から服を守ることにも役立てたいと思います。

12月8日(土) 「明石第九合唱団第30回記念演奏会」

6月第1木曜日からほぼ毎木曜日夜に練習を重ねてきた第九合唱団の演奏会がありました。12時に集合し、まずゲネプロに参加しました。指揮者は今年文化功労賞を受賞された飯守泰次郎氏で、一昨日指導を受けたときにはピアノ伴奏で、しかも全く反響のない部屋だったので、飯守氏もあまり期待できないように思っておられました。ところがゲネプロではオーケストラの伴奏でしかも反響盤のある舞台だったので、合唱団員の気持ちも高まり、みんな気持ちよく歌いました。飯守氏は「おとといと今日の違いは何だったんですか」と驚かれていました。曰く「おとといは20年のでき、今日の演奏は30年の実力だ」といわれました。

昼食をして着替え、4時30分頃には舞台へ上がりました。第3楽章の始まる前に入場したのですが、今までと違って前から2列目だったため、ほとんど動くことができず、直立不動の姿勢で第3楽章の終わるのを待ちかねました。しかし、第4楽章が始まると足がしびれかけていたことも忘れ、夢中で歌いました。練習の時に飛び出さないように何度も注意を受けましたが、2度ほど一瞬早く歌い始めたところがあり、しまったと思いましたが、最後まで気持ちをセーブしながら歌いました。そして歌いきったときにはほっとした気持ちになりました。

今年で12回目の出演ですが、昨年までは歌い終わった後満足感に浸っていて、また来年も参加しようという気持ちでした。しかし、今年はなぜかやっと終わったという感じで、みんなの足を引っ張らないうちにそろそろ潮時かなと思ってしまいました。パーティーでは第1回から連続30年歌い続けた5人の団員が表彰されました。私自身はそんな気持ちで打ち上げパーティーに参加したのですが、パーティーの終わり頃には話が弾み、最後に「また来年も一緒に歌いましょう」と若い人から握手を求められると、やっぱり来年もがんばってみようかという気持ちが少し出てきました。いずれにしてもこれから半年は第九から開放された生活になります。そして家族に半年間迷惑をかけた上、演奏会当日には毎年演奏会につきあわせていること、また、いきいきの仲間が毎年花束をもって聴きに来てくれていることにも申し訳ないなと思っています。

12月2日(日) 「カラオケ仲間が増えました」

男性カラオケグループのメンバーはこれまで8人でした。12月から新たに3人増え、にぎやかになりました。ソフトはCD-G、DVD、そして時代物のレーザーカラオケです。CDとDVDは一つのプレーヤーで演奏できますが、レーザーカラオケは別のプレーヤーになります。それぞれの機器からAVケーブルでテレビにつなぎ、さらにテレビから昔のアンプ付きスピーカーにつなぎます。マイクロホンはこのアンプにつないでいるので、切り替えの必要はありませんが、CDやDVDのソフトの演奏と、レーザーカラオケの演奏では、テレビの入力を切り替えなければなりません。このあたりは私の仕事になります。おまけにレーザーカラオケのソフトはたくさんの数の中から探し出さねばならず、前の人が歌っている間に次のソフトを探すので大変でした。

退職したとき、すべてが自分の時間だったので、このレーザーカラオケの曲名や歌手名すべてをエクセルに打ち込み、検索できるようにしていたのが幸いして、いわれた曲はかなりスムーズに探すことができました。しかし、DVDやCDーGはすでに放送大学の仕事を始めてから買ったものが多く、検索できないので、ソフトの盤を一枚一枚見ながら探さねばなりません。しかし、CD-GやDVDで歌う仲間はこれまでの経験があり、自分で機器の操作をするので、トラブルがない限り私が操作しなくても大丈夫です。ただ、DVDはソフトによってカラオケにする方法が異なるので、そのときは私の出番になります。

午前中にカラオケの食料を買い出しに行き、午後からは高家寺で写経をし、かえってカラオケの練習など準備をして、早めに会場へ行って機器のセッティングをしたので、あわただしい一日になってしまいました。幸い息子夫婦が昼前にやってきて妻の相手をしてくれたので、家を空けてばかりの不満を聞くこともなく、助かりました。

11月30日(金) 「ふたご会(小学校同窓会)に19人集う」

神戸国際会館10階にある「西村屋」で同窓会がありました。42人に案内状が出され、生誕75年のお祝い会に19人も集まったのですから今年の出席率は素晴らしいなと思いました。昨日退院したばかりという仲間、脳梗塞で倒れて15年、それでも友の支えで出席し続ける仲間、病気で久しく参加できなかったけれども、仲間に会いたい気持ちでやっと参加できた仲間、卒業以来ではないかと思うほど久しぶりに出会った仲間、遠く東京や名古屋から駆けつけてくれた仲間、そして例年になく女性の出席者が増えたことなど、とてもいい同窓会でした。それも毎回幹事としてお世話をしてくれる2人の仲間がいるからこそ毎年開催できるのだと感謝しています。

それでも昨年から今年にかけて3人もの物故者があったことは残念で、開会に際して黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りしました。また、欠席者の中には大病を患い、療養中や、有料老人ホームで過ごしている人も10名あまりいて、今後出席できないのではないかと思うとちょっと寂しく思いました。

一方で、会社経営や語学学校の先生、ピアノの先生など、まだまだ現役の人も数名いて、また、ゴルフを楽しんでいるなど、健康そのものの人も多く、まだまだこれからも引き続きふたご会が継続できると頼もしさも感じました。元気で来年も参加できるよう日々生き甲斐をもち続け有意義に過ごしたいと思います。

11月28日(水) 「友愛クラブ(老人クラブ)日帰り親睦旅行」

このところ毎年1泊旅行をしていましたが、今年はもっと大勢の会員に参加して頂こうと日帰りで城崎へ行くことにしました。28人乗りのバスをチャーターし、城崎川口屋リバーサイドホテルでお昼の料理をいただき、温泉に入る計画を立てました。会費は5000円でしたが、例年より2~3割増えた25人が参加しました。

期待通り松葉ガニも含めた海鮮料理のほか、但馬牛の鉄板焼きや温泉卵もありました。アルコール類もたくさんあり、皆さんに十分楽しんで頂けたと思います。今年写真を担当してくださった進入海の会員が立派な写真を焼いて皆さんに配ってくださいましや。来年も是非企画してほしいと今から期待されています。12月は忘年会です。今度はカラオケで盛り上がることと思います。

11月27日(火) 「文楽鑑賞」

朝早く起きてグラウンドゴルフの当番をしました。昨日の雨で一面落ち葉で、掃き集めるのにおよそ1時間かかりました。多くの人に手伝ってもらって、予定通り8時半にはゲームが開始できました。この日は夜に文楽鑑賞があるので、途中で眠ることがあってはいけないと思い、昼寝を少ししておきました。

会場は兵庫県芸術文化センター中ホールで、初めに講談師の旭堂南陵氏と、国際日本文化研究センターの笠谷和比古教授の対談があり、演目の時代背景や大河ドラマの不人気の原因などが話し合われました。なかなかおもしろく、眠気を催すことはありませんでした。

文楽は「御所桜堀川夜討 弁慶上使の段」で、弁慶が我が子を殺す場面でした。国立文楽劇場で見るのと少し雰囲気が違いましたが、話の内容もよくわかり、受講している伝統芸能講座の芸術鑑賞にふさわしい芝居でした。橋下市長はどこが気に入らないのかなと不思議に思いました。このような伝統芸能は公がある意味でバックアップしなければ廃れていってしまうことでしょう。そうなってから復元しようとしても正確に復元することは困難だと思いました。明治維新の神仏分離・廃仏毀釈や中国の文化革命、古くは織田信長等戦国武将による焼き討ちなど、伝統文化の破壊は国の宝を失うことになり、とても残念に思います。その二の舞にならないようにしたいものです。

11月25日(日) 「牡蛎を買いに」

福崎、山崎へ寄り道した後、相生の坪根へ牡蛎を買いに行きました。福崎では偶然「播磨風土記」に関する展覧会が催されており、柳田国男記念館へ寄って見せて頂きました。柳田国男の生前のビデオなども見ることができ、また、風土記時代の福崎の様子がわかるなどとても有意義でした。

その後山崎へ行きましたが、なぜか大渋滞で、農協へ寄って買い物をした後、相生へ向かいました。相生産業高校前の信号から発電所の方へ行き、トンネルや橋を二つずつ越えた先を左折すると坪根漁港があります。そこに進生水産という生牡蛎直売所があります。数年前からここへ牡蛎を買いに行きます。今日も買いに行くと500グラム800円で分けてもらうことができました。牡蛎むき作業をしており、むきたてを塩水で洗って袋詰めしてくれます。中粒の牡蛎がぎっしり入っています。牡蛎フライにするというとレモンを1個おまけに入れてくれました。帰りにAコープで買い物をしていると、牡蛎が140グラム398円で売っていました。たぶん前日に殻をむいたものだと思います。1600円出してやっと500グラムを超えるのですから、やはり生産地では安く買えるのがわかりました。もっとも赤穂まで行って同じ値段かどうかはわかりません。

土手鍋、みそ汁、牡蛎グラタン、牡蛎フライ等々、1500グラム買ったので、これからしばらくおいしい料理が味わえます。

11月21日(水)~22日(木) 「太陽が富士山頂上に沈むピンポイントで観察会」

私が歩き遍路でお世話になった先達さんの会社「一歩進」の月一ツアーで、山中湖近辺へ出かけました。旅のメインは富士山の頂上に沈む太陽の観察ですが、そのほかに忍野八海散策や、山中湖畔にそびえる1200m級の山のハイキングでした。

早朝4時半に起床し、5時29分発の電車で湊川神社の集合場所へ行きました。6時半の出発時間の8分前に到着しましたが、すでに皆さん乗車しておられました。そこから京都駅乗車の方々のところまで阪神高速、名神高速を走りました。早朝なので順調に走り、7時半には京都駅八条口に到着しました。ところが八条口は各会社の観光バスでごった返していました。8時に全乗客16人がそろい出発しました。

中型観光バスに運転手やスタッフを含めて19人と座席に余裕があり、ゆっくりバスの旅を楽しみました。今春の稲荷講の旅に引き続き、新名神を走り、たっぷり景色を楽しみました。2度トイレ休憩をした後、初めての新東名に入りました。しばらく走ると正面に大きな富士山が目に飛び込んできました。みんなから一斉に歓声が上がりました。その美しさだけでなく、今日のメインイベントが富士山に沈む太陽観察だったので、上天気で頂上まで見えることがわかったからです。やがて昼食場所の駿河湾沼津SAに到着、きれいな建物の2階建てオムライスをゆっくりいただきました。

御殿場ICで高速道を降り、一路山中湖方面へ走りました。やがて、富士山の頂上に太陽が沈むところが観察できるというピンポイント、温室が立ち並ぶ場所に到着しました。このようなピンポイントをパソコンを持ち込んで見つけられる先達のすばらしさにただただ感心するばかりでした。まだ太陽は富士山のだいぶ左上にあり、後1時間近くあるとのことでした。カメラを三脚に取り付け、位置だけ決めておいて、しばらく付近を散策しました。後シャッターを切るだけと思っていたら、妻が太い蔓が巻き付いた木を見つけ、その写真を撮ってほしいと言いだし、場所や方向をセットしていたカメラを担いで移動せざるを得なくなりました。沈む時間が迫っていたので大あわてで蔓を撮影し、急いで元の場所付近に三脚をセットして、そのときを待ちかまえました。近隣の人に借りた日食用めがねで太陽を見ていると下から欠け始めました。それで望遠を使って画面下の温室が映らないようにしてタイマーをセットし、シャッターボタンを押しました。望遠にしているため、手でシャッターボタンを押すとぶれてしまうからです。このようなことを繰り返しながら、ダイヤモンドポイントになるまで何度かシャッターを切りました。撮影後付近の景色も入れてもう一度富士山を撮しておきました。

宿舎は忍野八海のすぐそばにあるペンション;センターハウスでした。まず風呂に入りました。足が伸ばせる風呂は滅多にはいることがないので、少々熱めでしたがいつもより長めに浸かっていました。風呂から上がるとよってしまったのか多少気分が悪くなってしまいました。男性は3人だったので風呂から上がって話をしていたのですが、軽い吐き気がなかなか収まりません。そのうちに夕食の時間になってしまいました。ここで私の胃腸の守り神「陀羅尼助丸」に運を任さざるを得なくなりました。食前に水をもらって飲み、アルコールは自重しておくことにしました。おかげですっかり気分が良くなり、食事もおいしく最後までいただきました。

夜はテレビを見ながら布団を敷いて床に入りました。朝が早かったからか8時頃電気を消すとすぐに眠りに入ってしまいました。それでもうとうとして目が覚めるとまだテレビがついていました。9時をすぎて、テレビの声で目を覚ましました。周りを見ると二人とも眠っているようなので、テレビを消しぐっすり眠ってしまいました。トイレに行きたくて目が覚めると、まだ2時前でした。それから1時間半ほど目が覚めていたので、川柳の兼題を思い出して考えたりしていました。次に目が覚めたときには、みんな目覚めていて、5時半頃でしたが起きることにしました。外は真っ暗だったので、洗面をすませた後荷物を整理し、のんびりテレビを見ていました。

6時半頃外を見るとすっかり明るくなっていたので、カメラを持ち、一人で忍野八海へ散策に出かけました。宿舎の前にそびえる富士山は雲が次々に流れてくるので、全景はなかなか見ることができません。それでも朝日に輝いて美しい雪山の姿をちらちら見せていました。忍野八海の駐車場はまわりにたくさんあるのですが、こちらという表示がないため方向がわからなくて、ずいぶん遠回りして到着しました。すでにみんな忍野八海で散策していました。以前来たときはもっと自然いっぱいの美しい場所だったように記憶しているのですが、大きな建物が建ち、昔の記憶にある趣がなく、それでも眼前にそびえる美しい富士山に感動しながら眺めることができました。戻るときに宿舎がこんなに近くにあったのかと思うような近道がありました。

朝食後、山登りの準備をしてバスに乗り込み、山中湖湖畔の平尾山登山口へいきました。準備運動をしていよいよ山登りを開始、しばらく登ったところですっかり体が温まりました。そこでベストはナップザックにしまい、ジャンバーは腰に巻いて登りました。標高差300mほどでしたがすっかり汗をかきました。それでも吸水速乾性の下着を着ていたため、頂上ですぐにジャンバーを着ておくと寒くなりませんでした。集合写真を撮り、休憩をした後大平山へ尾根伝いに行きました。といってもかなり下ま丸太の階段を下り、再び階段を上るので大変でした。丸太の階段を下るとき、初めはかに歩きのように体を横にし、一段一段下っていました。そのとき先達から、丸太を土踏まずの前方で踏んで下ると楽だと教えてもらいました。試してみるととても楽に簡単に下れることがわかり、それ以降、このような長い階段がたくさんあり、いつもと違ってとても楽に下ることができました。ただし上り坂の苦手な私は上りの階段を「スーハッハッ」と呼吸を足の動きにあわせてリズムをとりながら、必死でみんなの後をついて登りました。飯盛山を経由し、お昼に無事花の都公園近くにたどり着き、迎えのバスで宿舎に戻りました。

昼食後、もう一度忍野八海へ行きましたが、清々しかった朝と違って多くの来場者でにぎわっていました。おまけに聞こえてくるのは外国語ばかりで、その人たちがどんどん買い物をしている様子に、すっかり買い物意欲をそがれてしまい、おみやげも買わずにその場を後にしました。このような来場者目当てに店の建物が多くなり、売り場の人たちの質の変化が昔の自然を大切にした雰囲気を変えてしまったのかなと感じました。

帰路に浅間神社を訪れました。ここは行者がこの浅間神社にお参りして富士山に登る登山口になっているため、これこそ信仰の山として富士山を大切にした厳かで、とてもいい雰囲気でした。

そこから一路帰路につきました。途中昼間はあまり全容を見せなかった富士山の頂上付近に太陽が輝いているのを見て、昨日のことがよみがえってきました。しかし、その後はすっかり雲の中に隠れてしまい、私も疲れて居眠りをしてしまいました。バスが高速道路を走り始めたとき、富士山が姿を現しきれいに見えるよと起こされました。なるほど雪をかぶった山の西方に日が当たり素晴らしい眺めでした。夢中でその姿をカメラに納めました。バスが走り、富士山はどんどん後方へと遠のき、トンネルに入ったときみんなで最後の見送りをしてくれたと車内で話していたのですが、次に現れたのは右前方でみんなびっくり、裾野までの全容がいっそう近くに見えたので、再びカメラのシャッターを押し続けました。いつまでも真横に見えていて、しかも夕暮れに近づくにつれ雪山が赤みを帯びてくるので、車内はもう感動の渦です。やがて後方に移動していったと思ったら、今度はバスの後ろの窓いっぱいに赤味を帯びた富士山が見えました。まるで窓に富士山の写真が飾られているか、銭湯の壁に描かれた富士山という感じでした。それを最後にもう富士山は見えなくなってしまいました。

一時渋滞がありましたが、バスは快適に走り、8時過ぎには京都に、10時過ぎには三宮に到着しました。こんなに富士山の姿を堪能できた旅は最近なかったので、印象深い旅になりました。

11月20日(火) 「最早しもやけ?」

足の指先が何となく違和感があり、どうかするとちょっと痛みすら感じます。風呂上がりによく見ると、赤くツヤツヤしています。いつものしもやけの症状です。こんなに早くしもやけになるのは意外で驚いています。足の血の循環が悪いのでしょうか?新しく買った運動靴はとても軽くて気に入っているのですが、温かみがないので、グラウンドゴルフなどしているときに足先が冷えているのかもしれません。風呂上がりに尿素入りメンタムクリームを塗って寝るようにしているのですが、今イチ効果が現れません。真冬になるとどうなるのか恐ろしく感じます。

11月18日(日) 「高家寺寄席と朝寝坊とタマネギ植え」

昨日は朝6時半から高齢者放送大学の放送を聞いて感想文を更新し、午前中は本科生の感想文に対する返信の推敲を、午後から音楽会で鑑賞し、夜は高家寺寄席に行き、落語4題を聞きました。家に帰ったら10時近くなっていました。夕食をすませてパソコンを一部更新し、風呂に入って寝たのが12時半をだいぶ過ぎていました。よく居眠りしなかったなと自分でも感心しました。

そんなわけで朝目が覚めると8時近くになっていました。こんなに寝坊をしたのは久しぶりです。おまけに庭木の剪定やその後始末で朝食は10時半頃でした。食後急いでタマネギの苗を買いに行きました。ホームセンター2カ所を回りましたが思うような晩生の苗がありません。岩岡まで足を伸ばして種苗店へいくと、さすがに専門店だけあって買いたい種類の苗が売っていました。畑は前もって耕しておいたので、早速買って帰り、私が放送大学の仕事をしている間に妻が植えてくれました。勤労感謝の日が来るまでというのが期限でしたが、何とか間に合わせることができました。

11月17日(土) 「84歳のテノール独唱会」

明石第九合唱団で一緒に歌っている安藤勉さんのテノール独唱会が明石西部市民会館ホールで開かれ、聴きに行きました。退職された66歳から先生について声楽を学ばれたそうですが、島根大学名誉教授の森山氏から森山式発声法を学んで以来、高音が楽に出るようになり、声域が広がったそうです。

今日は日本の唱歌、歌曲、イタリアの歌曲、カンツォーネ、最後はアリアを歌われました。全部で9曲、1時間半のリサイタルでしたが、アンコールに応えて、「初恋」「オオソレミオ」も歌われました。マイクなしでこれほど長い時間数多くの曲を歌われたのですから、もう驚き意外に言葉はありません。中でもカンツォーネで「カタリ・カタリ」のあの高い声を出されたときには万雷の拍手でした。私のそばに座っていた女性たちもただ「すごい、すごい!」の連発でした。舞台には今年自分で描かれた80号の水彩画が飾られていて、プログラムにもご自身の描かれた絵が印刷されていました。

喜寿で初めてリサイタルを開かれ、続いて傘寿に開かれ、今回が4回目で、まだ先生からは発展途上だといわれているので、さらに発展できれば今度は米寿にリサイタルを開きたいと話されました。昭和3年3月生まれということで、多くの高齢者が元気をもらって帰りました。

11月16日(金) 「薫製」

今日は久しぶりに一日家にいたので、高齢者放送大学の仕事やスクールガードのボランティアをしながら薫製作りをしました。いつもは6P チーズ3箱を薫製にするのですが、今日はベーコンのブロックを買っておいて、それも一緒に薫製にしました。肉の匂いがするので猫がこないか心配しましたが、庭に侵入してきた猫はいても被害に遭うことはありませんでした。

できあがったベーコンは少し油が浮いてベタベタした感じでしたが、食べてみるとしっかり煙の匂いがしみこんでいました。だからといってチーズのようにおいしい味になったとはあまり思いませんでした。夕食時の食前酒ワインの肴にしました。

11月14日(水) 「二人の叙勲受章者を祝う同窓会」

毎年近隣に在住する大学の同窓生が11月11日に加古川で同窓会を開きます。今年は同窓会が二つ重なるので困ったなと思っていたら、この会が幹事の都合で14日に変更され、嬉しいことに両方出席することができました。物故者などがあり、現在は24名ですが、今日は14名が出席し和やかな同窓会でした。

そんな中で今年のトピックは、春の叙勲で一人、先日の秋の叙勲で一人が受章しました。こんなに嬉しいことはありません。今日集まった14名でなんと受章者が今回で4人になりました。皆さんまじめで、立派な方の集まりなのでしょう。そのような仲間に入れて頂いていることはありがたい限りです。

11月13日(火) 「雨雲と競争-危機一髪」

午後から買い物があるという妻を乗せて、放送大学事務局へ車で行きました。帰りにホームセンターへ寄り、さらに薬の量販店へ寄りました。買い物を済ませて外に出ると空は真っ黒の雲、雷も聞こえています。家では朝洗濯したものが外に干したままです。そこから我が家まで約3㎞東です。県道を東に走るのですが、同じ早さで雨が降り始めます。妻は濡れれば洗い直したらいいから急がなくていいと言ったのですが、信号の運が良く、スムーズに家にたどり着きました。車のエンジンを切っただけで大急ぎで洗濯物を取り込んだとたんに、大粒の雨が降り出し、雷も激しくなりました。まさに危機一髪でした。妻は旅行に行っても晴れ女で、雨が降っていても車から降りている間はやんでいるということがよくあります。今日もその威力を発揮したようです。

11月11日(日) 「淡路で牛虎の会開催」

現職時代の同窓会「牛虎の会」が洲本市五色町の高田屋嘉兵衛顕彰館があるウェルネスパーク内でありました。せっかく行くのだから高田屋嘉兵衛についてもう一度学びたいと思い、予定より1時間早い高速バスに高速舞子から乗りました。案内状にあったとおり、バスの終点がウェルネスパ-クでした。バスから降りたときはそれほど雨が降っていなかったので、紅葉の美しい顕彰館を写真に撮りながら、次のバスが来るまでゆっくり顕彰館を見学しました。

そろそろ時間だと思い外に出ると大変な吹き降り、急いで会場の「浜千鳥」に飛び込みました。次のバスも到着し、14名の参加で和やかに同窓会が進行しました。皆さんいろいろ活躍しておられる話を聞きながら、食事をしていると時間はあっという間に過ぎました。中でも印象的だったのが、自分の姪の結婚相手募集を熱心に語られたこと、前立腺に関する病の予防について話が聞けたことなど、有意義な同窓会でした。とにかく何でも話せるというとても雰囲気の素晴らしい同窓会です。しかし、遠方の淡路島までどれほどの人数が来るか、幹事の方は心配されたことと思います。このような素晴らしいところで開催してくださったことを感謝しています。

往路に乗った神姫バスの運転手はとても丁寧で、一つ一つ駅に止まるたびに丁寧にマイクで話していましたが、帰りの淡路交通の運転手は車内に取り付けられたアナウンスに任せきりという感じで、高速舞子に到着したときに声を聞かせてくれただけで愛想がないなと思いました。しかし考えてみると、帰りは淡路島内では乗車する客がいても、降りる客がいないのでそれでいいのだと降車してから納得しました。

11月10日(土) 「いなみ野学園祭」

昨日、放送大学の事務局職員からいなみ野学園祭のプログラムをいただきました。先日いなみ野学園の同窓会に参加していた人も絵画を出品しているということだったので出かけました。従兄弟も初めての油絵を出展していると電話をかけてきたので、それも楽しみにまずはじめに絵画の展示場へ行きました。同じモデルを描いた絵が何組かありましたが、ありのまま描いている絵や美人に、あるいはスマートに描いている絵などがあり、興味深く見せていただきました。従兄弟は世界一の豪華客船を書いていました。本人が言うようにビルディングが浮かんでいる様子がうまく描かれていました。

昼休みには芝生で近くの幼稚園生が広い芝生で見事な演奏を披露してくれました。このように小さな子ども達やその保護者、地域の人々との交流があり、大いににぎわっていました。

11月8日(木)~9日(金) 「一口30回以上噛むことは大変」

2日間高齢者放送大学の事務局で、10月27日に放送された「高齢者のお口の健康」について聴講生・生涯聴講生が書かれた感想文を読ませていただきました。講座の内容が歯の健康だけでなく、咀嚼がメタボや認知症の予防につながること、さらに歯周病菌などがもたらす誤嚥性肺炎をはじめとする身体の病気など、非常に高齢者の関心を集めたこと、さらに講師の山川達也氏が噛んで含めたように優しくゆっくりと話されたこともあって、今までの私の閲読では新記録の1400枚弱もありました。したがって昼食もそこそこに1日8時間あまり必死で読みました。

眠気に襲われてはいけないので、ガムを噛み噛み読みました。しかも感想文の大半が一口30回以上噛むことを実行すると書いてあったので、昼食時に一口ごとに箸を置き、30回以上噛んでいると、2日目にはあごがすっかりだるくなり、読み終えて帰宅したあと、家で食事をしようとして口の関節が痛くなっているのにびっくりしました。普段いかに噛まずに食べているか思い知らされました。おまけに夕食で箸を置いて一生懸命噛んでいると、食べ物が30回噛むまでに喉へ行きそうなので舌を使って引き戻そうとしていて舌の先をいやというほど噛んでしまいました。慣れないことをすると失敗をすることもわかりました。

11月7日(水) 「我が家の庭は菊の花盛り」

庭のあちこちに小菊が植えられています。これらが一斉に咲きそろい見事です。世話をしているのは妻ですが、夏の水やりは私も協力しました。去年は同じ種類の小菊が多かったのですが、今年は色とりどりで、春に芽をさすときにずいぶん意識したのだろうと思います。私にはとうていできません。

大輪の菊は忙しくて世話ができなかったようですが、それでも何本かはきれいな花を咲かせています。輪台も付けられないまま一生懸命咲いているという感じです。嵯峨菊が咲けばすべてが花を付けることになります。

11月6日(火) 「新しいパソコンはWindows7の欠陥?」

パソコンの作動が快適になり喜んでいるのですが、文字入力がうまくいかないことが度々あります。今日も朝からメールを送ろうと文章を入力したのですが、ローマ字入力がうまくできません。例えば、「あさ」と入力すると「あSあ」と表示されます。ひらがな入力に切り替えると正確に表示されるのですが、ローマ字入力になれてしまっているので今更ひらがな入力をしようと思ってもなかなか時間がかかって仕事になりません。今日は午前中再起動を2度試みましたがうまくいきません。あきらめて午後からパソコンを立ち上げるとやっと正確に表示できました。Windows7はこのようなエラーが時々あるようですが、私の場合は度々あるので、立ち上げるときに「今日はうまくいきますように」と祈る気持ちになります。

そういえばノートパソコンはWindows Vistaですが、一太郎で文章を打ち込んでいるとき、gやhを打ち込んだ瞬間に、それまで打ち込んだ未確定の文章は変換されずに確定し、次の文字からはマウスのカーソルの位置に入力されてしまいます。私のようにキーボードを見ながら入力しているととんでもないところに文字が打ち込まれています。だからマウスのカーソルの位置は常に欄外に持って行くようにします。うっかりカーソルが貼り付けのボタンの上にあると、以前に貼り付けた文章が突然飛び込んできます。WindowsXPでは考えられないエラーです。

そのようなことがあるので、1200円でWindows8にヴァージョンアップできるのですが、ますます使いにくくなるのではないかとヴァージョンアップを躊躇しています。

11月5日(月) 「大先生と飲む至福の一時」

大西泰世先生といえば、NHKラジオぼやき川柳の選者であり、最近ではフランスの大学からも招かれて講義をされるほど国内外で高名な先生です。その大西先生に川柳の指導を受けている私は幸せ者です。今日はその先生の隣の席で親しくビールをついでもらいながら食事をご一緒できたのですから、もう感激の一時でした。

この日はいなみ野学園地活福祉15期生の同窓会に出席を予定していたのですが、突然先生からのお招きがあり、同窓生の皆様には本当に申し訳なく思っています。来年こそはお詫びの気持ちで出席したいと思っています。

11月3日(土) 「江井ヶ島スポーツフェスティバル」

朝、集合時間より早めに自治会のテントなどが保管されている倉庫へ行きました。先日あった村祭りの道具が入り口を塞いでいて、それを退ける作業から始めました。そのうちに人数が増え、テントや折りたたみいすなどを軽トラックに積み込み、私たちは自転車で会場である中学校へ急ぎました。

テントを張ったり、いすを並べたりするのは自治会の若い役員さんも多くいたので、手早く準備ができました。自治会から参加費500円の金券を、友愛クラブからは現金を300円、それぞれ昼食の費用をいただきました。さらに玉入れに出場すると参加賞として金券100円をもらいました。

金券は午後1時までにテントで売られている物を買わなければ無効になります。玉入れが終わったとき11時前だったので、その足で昼食の確保にテントへ行きました。山菜おこわ250円、サッカー鍋(ゆで卵入りの豚汁)100円、そしてお茶100円は例年の昼食です。山菜おこわを買ったときに50円現金でおつりをもらいました。昼食をすませたあと、甘い物が飲みたくて残りの金券100円を持って買い物に行きましたが、ほとんど売り切れだったり長い行列ができていました。そこで並んでいないテントに行くと飲み物が半額の50円で売られていて、サイダーを買い、ここでも現金でおつりをもらいました。

最後に抽選会がありましたが、これも例年通り何も当たりませんでした。テントやいすを片づけ家に帰りました。ポケットには現金が400円残っていました。時々太陽が雲に隠れ、風が吹けば少々寒く感じましたが、良いお天気に恵まれ楽しく運動会を終えることができました。

11月1日(木) 「文化功労賞受賞の飯守泰次郎氏の指導を受ける」

今年度明石第九合唱団は12月8日(土)に明石市民会館で第30回記念演奏会を開きます。当日の指揮者は飯守泰次郎氏です。そして今日の練習に本人が来られ、私たちを指導してくださいました。一昨年にも指揮をしてくださいましたが、これまでに経験したことのない充実した演奏会でした。さすがに日本を代表する指揮者だと思いましたが、今年は文化功労賞を受賞された記念の演奏会なので、私たちもいつもにまして教えを守ってがんばって歌わねばと思います。

今日の指導の中心は、丁寧に歌うこと、発声に気をつけて、決して地声で歌ったり怒鳴らないように歌うことでした。高い声になるとついつい地声で歌ったり、フォルテでは怒鳴っているのではないかと反省しきりです。24時間以内に復習しておくようにという坂下先生の言葉通り、楽譜を見直しておかねばと思っています。

それにしても本年度の立つ位置が、前から2列目とこれまでにない場所で、今までの4~5列目と違って緊張するだろうと思います。演奏会当日の知人の座席を2階の後ろの方の指定席を選んでおいて正解だったようです。

10月28日(日)~29日(月) 「新たんば荘で地活福祉16期生同窓会」

20名が参加して、いなみ野学園地活福祉系16期生同窓会が開催されました。往路途中に丹波竜化石工房「ちーたんの館」に寄りました。以前から一度見学したいと思っていたので、とても嬉しい一時でした。本物、レプリカとも参考になる展示でした。

夜はたっぷりの料理を食べながら、活動の現状や生活の変化などいろいろ聞かせていただきました。皆さんがんばっておられる話に感動したり笑ったり、相づちを打ったり、楽しい懇親会でした。最近覚えたカラオケをといわれたのですが、歌えるのは10月に覚えた曲でまだカラオケに入っていませんでした。それ以前に覚えた曲は満足に歌える歌がありません。もっと復習をしなければならないと思いました。

翌日は篠山の街を自由に散策しました。河原町の商家群を5人で訪れました。最初に見つけた店でいろいろ試食をさせてもらい、ムカゴを買いました。いろいろな施設は月曜日だということで休館でしたが、外観の古い町並みは趣がありました。そろそろ時間だと戻りかけたとき、一つの施設が開けられ、布が掛けられているのが目に入りました。何気なく寄ってみると、室町時代から100年ほどで姿を消した幻の染め物・「辻が花染め」を復元して展示されていたのです。この日最初の見学者ということで、いろいろと詳しく説明していただきました。最後にテレビで紹介されたビデオまで見せていただき感動しました。

時計を見ると、集合時間まで余り時間がありません。大急ぎで集合場所に戻ると、丁度バスが迎えに来るところでした。もう一度新たんば荘に戻り、昼食をいただきました。食前に黒豆で作ったワインが配られました。すっきりしたワインでした。満腹になると自然現象とばかりに帰りのバスでは途中から眠り込んでしまいました。最後まで本当に楽しい同窓会でした。

10月24日(水)~25日(木) 「遍路仲間と石鎚山登山」

先月の三徳山参拝に続いて、一歩進の月一ツアーに参加し、先達ご夫妻の案内とお世話で楽しく感動の2日間を過ごさせていただきました。

湊川神社前を9時前に出発、途中吉野川ハイウェーオアシスの2階で洋食の昼食をいただき、松山ICから久万高原に向かいました。まず、四国でリンゴが収穫できる場所があると聞き、りんご園へ寄りました。真っ赤に色づいたリンゴが実っている風景を見て一斉に歓声が上がりました。売店で試食をしたあと、甘いリンゴを5個買いました。そこから少し進んだところに見覚えのある四国45番霊場岩屋寺への登り口にある橋が見えてきました。本堂と太子堂で読経したあと、再びバスで今日の宿舎、土小屋にある国民宿舎「石鎚荘」へ向かいました。バスはどんどん坂道を登り、途中石鎚山が見えるところでバスを降りて仰ぎ見ていると、明日の登山への期待が高まりました。やがて標高1492mと書かれた宿舎の駐車場に到着しました。

宿舎の部屋の暖房は置きごたつ一つ、しばらくジャンバーを着たままこたつで暖をとりました。このままでは先に風呂に入れば風邪を引くと入浴を控えていたのですが、先に入浴を済ませた方がよく温まるといわれたので、急いで風呂に入りました。じっくり暖まり風呂から上がると、すでに皆さんは食堂で待っておられました。とりあえずタオルを部屋に置き、湯冷めしない服装で食堂へ急ぎました。明日の登山を考え、アルコールは自重し、たくさんのごちそうを食べることに専念しました。食後布団を敷くことになりましたが、同室の男性は5人だったのでこたつに足を入れて眠ることを断念しました。寒さを考慮し、半袖シャツの上に長袖のシャツ、その上にセーターを着、その上に浴衣を着て寝床に入りました。最近夜中にトイレに立つことがほとんどなくなっていたので、部屋の一番奥の布団で寝ました。床について1時間もたたない9時半過ぎに足が冷たくてつりそうになって目が覚めました。トイレにも行きたくて急いでトイレに行き、首に手ぬぐいを巻き、毛糸の帽子をかぶり、足下にジャンパーなどを乗せて寒さをしのぎ眠りました。それでも12時半頃、再びトイレに起きました。床に入りましたが、どうも寒さを感じます。布団を確かめると、寝返りを打つごとに掛け毛布は左へ、その上の掛け布団は右へずれていることがわかり、かけ直し、ズボンやベストなど衣類をすべて布団の上にのせて眠るとやっと暖かくなり熟睡することができました。

翌朝6時に起床し、身支度の遅い私はとりあえず出発できるように荷物をまとめました。6時半過ぎに玄関から外へ出てみるとすぐそばの山が紅葉と朝日を浴びて真っ赤に染まっていました。朝食もたっぷり食べお弁当を受け取って、山へ持って行くお茶と弁当、雨具、布の帽子などをナップザックに詰めました。そして新しいストックを持ち、手ぬぐいを首に巻き、毛糸の帽子をかぶり、厚手のベストやジャンバーを着込んで、寒さ対策を万全にしておきました。準備運動をし、7時50分に出発しました。宿舎のすぐ横が登山口、いきなり上り坂にさしかかりました。少し歩くともうからだが温かくなり、早速ジャンバーを脱いで腰に巻きました。道はすぐに厳しい上り坂から解放されゆったりとした気持ちで山道を歩くことができました。途中石鎚山が眺望できるところで休憩になり、そこから上り坂になるということで、着衣の調節時間をもらいました。私はベストも脱ぎ、半袖シャツ、長袖シャツ、そしてセーターの3枚になり、帽子も毛糸から布に変えました。特に寒さも感じず、山腹の崖に木で作られた道を進みました。このような木道をつくってくださったおかげで私でも登山ができると思うと感謝の気持ちが強くなりました。

ロープウェーからの道と合流した地点から上り坂が階段の多い急勾配になりました。第二鎖場にさしかかりましたが、私は最初から回り道をすることにしていました。しかし、女性の大半が鎖場を登るといわれ、少々驚きました。回り道は金属を使った階段や傾斜なので簡単に鎖場の上に到着しましたが、鎖場を登った人は足場が十分になく苦戦していたようです。頂上近くではつららが見られ、このあたりまで来ると寒さが厳しいことがわかりました。そこからは全員一緒に標高1982mの頂上社まで登り、頂上の石鎚神社で般若心経を唱えました。さらに細い尾根を伝って最高峰の天狗岳を目指す人を募ったところ、ここでも女性の多くが参加するというので2度びっくりしました。私は最近特に平衡感覚と筋力が鈍っているので切り立った尾根など全く自信がなく、頂上社にとどまり、先に昼食のおにぎりをいただきました。頂上社で神主が現れ法螺貝を吹き鳴らし、行者の山という雰囲気がありました。天狗岳を目指した仲間も最高峰に近づいていました。そのうちに空が曇り、冷たい風が吹き出したと思ったら雹が降ってきました。気温は一気に下がったようで、トイレに行ったついでに温かい山小屋で温かいコーヒーを飲みながら暖をとりました。天候が回復すると再び寒さが和らぎ、頂上社の上から180度の景色を撮影したりしました。

全員で記念写真を撮ったあと、ロープウェー方面へ下山しました。こちらは一気に800mほど下るので大変でした。急坂を下っても下ってもまだ下りという道で、ロープウェーから登ってくる人はさぞ大変だろうと思いました。やっとの思いで成就社の鳥居までたどり着き、後ろを振り返ると遙か高いところに石鎚山が見えていました。成就社でお礼参りをし、遙拝殿へ行くと背面のガラス越しに石鎚山がはっきり見えていて、思わず手を合わせ、その後カメラのシャッターを切りました。そこからロープウェー乗り場まで1㎞ほどあり、あまり時間がないので少し急ぎました。乗り場付近はよく整備されていて、きれいな紅葉を見ることができました。

ロープウェーは定員いっぱいで、ゆっくり景色を見る余裕はありませんでしたが、下の駅には売店や、文部省公認の菊の御紋と一緒に役行者などたくさんの像が並んだ礼拝場がありました。そこからバスに乗車し、西条まで山を下りました。コンビニでリポビタンDと温かいカフェオーレ、ナッツのスイーツを買ってバスの中で食べました。お腹がふくれると眠くなり、サービスエリアで2度トイレ休憩した以外はよく眠っていました。

今回の登山は私にとって無理だと思い、年間予定をもらったときには参加しないつもりでした。ところが先月のツアーで昨年参加された方から、頂上社までは道もなだらかだし、防寒対策さえしておけば大丈夫だといわれ、参加を決意しました。先達ご夫妻のお世話と励ましで無事登頂できたこと、そしてこのような達成感を味わえたことを心から感謝しています。

10月19日(金)~21日(日) 「欅平名剣温泉、氷見の新鮮魚介料理、白山スーパー林道の紅葉と小登山を楽しむ」

息子夫婦に豪華な楽しい旅に連れて行ってもらいました。妻と二人で出かける旅ではとうてい味わえないすばらしい旅でした。

1日目は朝8時過ぎに出発、阪神高速北神戸線、中国自動車道、名神高速、北陸自動車道を黒部ICまで走り、宇奈月温泉へ、そこから黒部渓谷トロッコ電車で欅平まで行きました。前日の雨で寒冷前線が通過するため気温が下がるとの予報に毛糸のセーターを着込んで、コートを着て乗ったのですが、それでも電車は風を切って走るので厚着をしていて大正解でした。ぼつぼつ紅葉も始まり、景色は抜群でした。欅平に到着し、名剣温泉へ向かう途中、ヘルメットが準備されていて、落石に対する注意書きが書かれていました。私と妻はヘルメットを借りて着用すると山深く来た気分が盛り上がってきました。

夕方5時前に名剣温泉宿に到着すると、秘湯の一軒宿ということでまず感動しました。早速部屋で着替え、息子と露天風呂へ行きました。川に面した開放的な露天風呂にまたまた感激、渓谷を流れる滝の音を聞きながら、とりあえずトロッコ電車で冷えた体をゆっくり温めました。すっかり暖まったところで夕食をいただきました。息子の勧める清酒「立山」は口当たりも味も抜群で、山でしか味わえない山菜のみならず刺身もあり、最高の夕食でした。テレビも何もない秘湯の夜は川の流れ以外に音はなく、外に出ると、谷間の空でしたが、都会では見られない暗い星もたくさん見ることができ、またまた感激、夕食後もう一度露天風呂に入り、今度は頭もきれいに洗い、十分暖まったあと秘湯の宿を紹介した本を見ながら早く床に入りました。

翌朝までぐっすり眠り、朝から内風呂に入り、顔を洗って気分良く朝食をいただきました。朝食もまたまたごちそうでお腹いっぱいいただきました。食後、さらに奥地へ散策に出かけました。途中同じ温泉に泊まっていた人に出会うと源泉まで行って来たとの話に是非源泉まで行きたいと思い、一人先を急ぎました。祖母谷温泉まで行くと源泉の湯気が見えてきました。早速そこまで行くと谷川の石の間からお湯が流れ込んでいます。そっと指先を浸けてみてびっくり、その熱さに思わず手を引っ込めました。そういえば宿の温泉の説明書きに、80度前後の温泉を祖母谷温泉から引き、天然水と混ぜて温度を下げていると書かれていました。宿で天然温泉かけ流しだと説明されましたが、この豊富なお湯を一軒宿で使っているのですから可能になるのだと納得しました。

源泉でしばらく楽しんでいると妻がやってきて、途中で引き返そうかといっていたのに、私が先先行くからこんな時間になったといわれました。時計を見ると18分、確か10時43分のトロッコ電車に乗るといっていたので大変なことをしたと、大急ぎで宿まで引き返しました。しかし、息子以外はいっこうに戻ってきません。時間がまだまだあるというので時計を見ると1時間見間違えていることに気がつきました。以前にも四国歩き遍路で時計を1時間見間違え、せっかく出かけたところで見物もせず大急ぎで戻り、暑い中、港で長時間妻の愚痴を聞きながら待った経験を思い出しました。どうも不注意で早とちりな性格は直らないようです。

帰路の機関車は息子が製作に関わった新車でした。往路は山側に座ったので景色があまり見えませんでした。その経験を生かして谷川に陣取り、素晴らしい景色を堪能しました。宇奈月温泉駅に到着後、そば屋で天ぷらそばを食べ、名物のまんじゅうを買ったあと、お酒屋さんで、昨夜のおいしいお酒「立山」を男性カラオケグループ用と、自宅の来年正月の乾杯用に買いました。

二日目は氷見海岸の宿で、海鮮料理を楽しむという趣向でした。インターネットで予約してくれていたのは、氷見市小境海岸のすぐそばにある「うら屋」という民宿でした。静かでひろびろとした建物でした。到着時間が早かったので、海岸へ散歩に出かけました。夏は海水浴場になるらしく、ひろびろとした海岸が整備されていました。しかし今の季節は日本海のゴミが漂着し、中には中国やハングル文字のラベルが付いたものも数多くありました。瀬戸内海の江井ヶ島海岸では見られないものです。そばに浄土宗大栄寺という立派な由緒あるお寺があり、境内には赤風遭難者慰霊碑が建っていて、歴史を感じました。

ゆっくり風呂に浸かり、夕食の膳につくと、刺身をはじめたくさんの海鮮料理が並んでいます。さらに温かい天ぷらなども次々運ばれてきます。とうてい食べられないだろうと思われるほどでしたが、前日に続いて清酒「立山」を飲みながら新鮮な魚介類の料理をすっかり食べ尽くしました。夕食後天空いっぱいの星空を見るために海岸へ出てみましたが、海岸には明るい外灯が立ち並び、明るい星しか見えませんでした。

翌朝もたくさんの魚料理が並んでいました。朝から魚料理は抵抗がありましたが、食べてみるとさすがに新鮮で生臭さはなく、きれいに食べ尽くしました。朝食後、近くのコンビニで昼食を確保し、高速道を走り、白川郷を経由して白山スーパー林道を登りました。はじめに展望台駐車場に車を止め、紅葉の始まったきれいなブナ林を散策しました。さらに山上へと車を走らせ、三方岩岳登山口そばの駐車場に車を止めようとしましたが日曜とあってすでに満車、仕方なく近くの展望駐車場に止めて、三方岩岳の小登山をしました。登りは足下がぬかるんでいたり、木の根っこだらけの道などがあり、下りが大変だろうと思いました。二度ほど休憩しながら1723mの頂上にたどり着きました。登り道で汗をかきましたが、山上は冷たい風が吹いていて、大勢の登山者でにぎわっていました。幸い先客が食事をする場所を空けてくださったので、息子たちを待たずに先に妻とお弁当をひろげました。しばらく写真を撮ったり景色を眺めていると、石川県側からの登山道が大渋滞しているのが見えました。山上をあとにし、見頃の紅葉を眺めながら下山しました。難所と思っていたところもそれほど苦にならず、スムーズに下ることができました。他の登山客を見習って、登山道のぬかるみで汚れた靴をたわしを使ってきれいに洗い流し、石川県側への道を下りました。3時近くなっているのに乗用車だけでなく観光バスも並んでいます。いつになればスーパー林道を越えられるのかかわいそうに思いました。

今回の北陸路は紅葉も美しかったけれども、セイタカアワダチソウも満開で、道路端は行けども行けども黄色の花と尾花がとぎれることなく、二日目の夜から鼻の調子がおかしくなり、三日目はくしゃみと水ばなに悩まされ、ポケットティッシュも使い果たして、登山をする頃からタオルハンカチで水ばなを拭いていたら、家に帰り着く頃には濡れるほどになってしまいました。帰路の名神高速が少し渋滞しているようだったので、多賀SAで肉料理を食べ、たくさんの感動を胸に帰りました。

10月18日(木) 「グラウンドゴルフ自己記録をやっと更新」

昨夜の雨も上がり、絶好のグラウンドコンディションてした。朝7時にグラウンドへ行きローラーをかけたり準備をしました。練習ではさっぱりでしたが、試合が始まると快調で、8ホール3ラウンドを14打、13打、20打、ホールインワン2回で、トータル47打は私の自己記録を更新する成績でした。雨上がりでローラーをかけると小石が沈むため球がまっすぐ転がるのが好成績につながったのだと思います。記録更新までずいぶん時間がかかったように思います。

10月14日(日) 「柿狩りと写経」

今日は朝からグル-プいきいきネットの柿狩りがあり、加古川市水足の高齢者園芸センタ-へ車で行きました。6400円の柿の木のオ-ナ-になっていたので実を320個は収穫できると思っていたのですが、予想を上回り400個以上収穫できました。たまたま柿がほしいと自転車で来られた方があり、20個余り400円でおわけしました。だから6000円を参加者で分けて支払いました。例年は弁当持参でおしゃべりしながら柿を分けるのですが、今回は直前に例会を開催したこともあって、午前中で収穫を終えて帰路につきました。

思ったより早く帰宅できたので、午後から高家寺での写経にも参加することができました。高家寺は明石城初代城主・小笠原氏が本堂を創建したこともあり、写経の後、それらのお話を聞かせていただきました。11月3日にはご開帳をされるそうで、是非行きたいと思うのですが、当日住民運動会があり、老人クラブの役員をしているため運動会に参加しなければなりません。雨が降って延期になれば高家寺のご開帳に参拝できるのですが……

10月12日(金) 「三木山森林公園でトレーニング」

10月24~25日に一歩進主催の月一ツアー「石鎚山登山」に参加するため、先日の日曜日に続いて三木山森林公園の山道を歩きました。特に厳しい坂道や階段を繰り返し歩き、10000歩あまりの山道をやや速いペースで歩きました。日曜日はたっぷり汗をかきましたが、今日は気温が低く、うっすらとかいた程度でした。

日曜日に通れた山道の入り口がに、「大スズメバチの巣があり当分通行止め」の表示があり、綱が張られていました。全面的に通れないのかと思いましたが、途中からは制限もなく、無事山道を歩くことができました。先日は午後から歩いたのですが、今日は朝食後すぐに車で家を出発し、10時頃から歩きました。意外とたくさんの人が歩いていました。中でも高齢の男性が一人で歩いていることが多く、中には山道を走っている人もいました。明石市には山がないので、片道18キロほどの三木山まで車で行くしかありません。近くであればもっとたびたび行けるのになと思っています。

10月10日(水) 「明石市後年クラブ連合会のグラウンドゴルフ大会」

私が所属する西江井友愛クラブから2チームが出場しました。午前の部ではホールインワンこそでませんでしたが、9ホール22打と私としては好成績で、仲間3人の合計は65打とすばらしい成績でした。ところが午後からは29打と全くふるわず、チームの足を引っ張る結果になってしまいました。午後から気温が上がったのと、待ち時間が2時間ほどもあり、すっかり緊張感がとぎれてしまいました。しかし、これが私の実力かもしれません。

この日は毎月受講している歴史教室の現場研修だったのですが、残念ながら参加できませんでした。参加した妻の話を聞いていると、いつもいっている明石公園でも知らないことがたくさんあったとのこと、私もいきたかったなと思いました。

10月8日(月) 「新しいパソコンでホームページ更新」

息子の頼んで、新しいパソコンを使えるようにしてもらいました。インターネットもアクセスすると即座につながります。光にしなくても、ケーブルテレビのインターネット接続で十分です。

早速ホームページを更新してみました。作業がどんどん進みます。新しいパソコンはメモリーが8M、ハードディスクは2TBという機種ですから文句はありません。これでこれまでのパソコン設置の定位置で作業できます。

先日もっと写真を取り入れた方がよいのではと助言いただきました。もっとこまめに写真を撮って掲載できるようにしたいと思います。ただし、今は放送大学の仕事が忙しいので、来年の3月以降に取り組むことになりそうです。

10月6日(土) 「神戸学院大学土曜講座受講」

午後から神戸学院大学で土曜講座を受講しました。私が受講し始めたのは10年ほど前からですが、総合大学だけあっていろいろな分野の話を聞くことができます。今回は経営学部教授による地震に関するお話でした。経歴が土木建築関係の会社から三木にある防災センターの研究員を経て今年の4月から大学教授に就任されただけあって、内容は具体的でとても面白い講義でした。

先日、東京大学名誉教授の養老猛氏の講演をお聞きしましたが、1400人の聴衆がいる広いホールの上、早口で言葉が聞き取りにくく、余り感動することはありませんでしたが、今日は言葉も明確で、プロジェクターを使って視覚からも理解しやすく工夫されていて、やはり誰が聞いても具体的で理解しやすい講義でなければならないと思いました。

9月30日(日)~10月1日(月) 「軽自動車を運転して信州へ」

私の愛車はスバルの軽「ステラ」です。無段変速の元祖で、他社の軽に乗った経験からいうと、比べものにならない走りをしてくれます。VIVIO、スバルR2に続いて3台目です。今回のステラはスバルが軽自動車の生産を打ち切ると聞いて慌てて買った車です。今回の高速道路でもターボではないのに、快適に走り、追い越しなどでうっかりアクセルを踏んでいると、軽く120㎞以上出ていて驚く場面もありました。そしてリッター20㎞以上で走ってくれました。

31日に台風が迫っていましたが、東海地方は午後から影響が出ると聞いていたので、未明に自宅を出発しました。だから正午頃には大学生の孫がいる目的地の長野近く、姨捨PAまで来ていました。一緒に昼食を摂る約束をして、孫に知らせてもらっていた住所をカーナビに入力していたので、安心して長野市内を目的地に行きました。ところが目的地付近というところで停車して電話をしましたが、孫も私のいるところがわからないと言います。そこで、国道18号からの道順を尋ねると、国道を挟んで反対側におり、しかもかなり離れたところだと分かりました。目印の店の前まで出て待ってもらうことにして、その店に向かって走りました。そこで長野へ着いて1時間近く経ってやっと孫の下宿に辿り着きました。

昼食で孫の車に乗せてもらい案内された店はなんと長野ICのすぐそばで、これだったらここで待ち合わせをすれば良かったと思いました。新そばを食べましたが、さすがに信州そばの新そばは絶品でした。その印象が良かったので、翌日の昼食もこちらの店でそばを食べました。

昼食後下宿で大学の話や、下宿におかれたパソコンやキーボードなどで作曲している様子を教えてもらいました。部屋も清潔にしていてこの様な電子機器を大切にしている様子がよく分かりました。

夕食までちょっとと思って寝転んだらすっかり眠ってしまいました。6時半にアルバイト先のお寿司屋さんに予約してあるというので、それほど遠くない駅近くのお寿司屋さんへ行きました。その時、帰りにその店の近くにあるお風呂屋さんにも寄ることにして準備をしておきました。下宿先を出ようとしたとき、台風の雨が降っていることが分かり、急いで傘の準備をしました。孫の車でお寿司屋さんに着くと店の主人が待っていて下さいました。お寿司屋というより割烹料理店で孫が勧める料理を注文して食べました。いろいろな料理を注文したので、肝心のにぎり寿司は中トロとカンパチの2貫を食べただけでお腹いっぱいになりました。孫が勤めているというだけで、デザートなどいろいろサービスして下さいました。

お腹いっぱいになったところで雨の中をお風呂屋さんへ向かい、到着したとき下車しようとしましたが、準備していた風呂の道具が車の中にありません。雨が降り出し、傘に気を取られていた私は、風呂の道具のことを忘れていたようです。仕方なく風呂は下宿の風呂を使うことにして下宿に戻ると、玄関に置き忘れた道具がありました。最近の物忘れの激しさがこんなところにも表れ、みんなに迷惑をかけてしまいました。

風呂に入り、もってきた毛布にくるまって休みました。この日も直ぐに眠ってしまいました。よく眠り、翌朝5時頃には目が覚めました。大学の授業が始まるので、8時30分を目途に出発をすることにして朝食を摂りました。孫がトーストとミルクコーヒーを準備してくれました。朝ドラを見ている間に食器洗いなども全て済ましてくれました。そういえば、金沢へ出張のときに大学生の息子の下宿に泊まったことがありましたが、その時も息子が同じような朝食を準備してくれました。

孫が自転車で出発するのを見送り、私たちは川中島合戦跡へ向かいました。歴史を学んでから合戦跡へ行こうと思いましたが、市立博物館は休館日、そばの八幡神社へ行くと、そこが合戦跡で、いろいろ伝説が表示されていて、楽しく見学できました。

そのあと、長野インターを通り越して松代の城下町へ行きました。案内所を訪れると、主要な見学場所を地図上で詳しく説明して下さいました。案内所の隣にある真田宝物館にはいると、いろいろな歴史が分かり、夢中になって見学していると、11時になってしまいました。そこからは立派な真田邸や、文武学校を駆け足で見学し、駐車場へ戻る途中で松代城を外から見ました。車で象山地下壕へ車で急ぎましたが駐車できそうになく、引き返して象山神社に車を止めさせてもらって、徒歩で改めて地下壕へ向かったので、すっかり汗をかいてしまいました。

象山地下壕は昭和19年11月から終戦までの9ヶ月間、本土決戦になったときに大本営や政府機関を移すために密かに掘られていた地下壕の遺構で、象山の地下を網の目に掘られていて、その中心部500㍍が公開されていました。私たちは受付で県名を告げ、ヘルメットをかぶって中に入りました。中はひんやりと涼しく、気持ちよいところでしたが、固い岩盤が広く掘られていました。本土決戦までに原爆が終結に導いたのはある意味幸いでしたが、それにしても大本営の作戦がこんなところにあったとは思いもしませんでした。新しいことを学んだとても充実した旅になりました。

帰りに姨捨PAから景色を愉しみ、途中のSAで睡眠を取っていると、すっかり暗くなってしまいました。そこで90㎞前後で安定して走る大型トラックを見つけ、その後ろについて走りました。こうするととても走りよく、疲れが全然違います。途中高槻付近の事故渋滞に巻き込まれました。が、多賀SAで右端1車線の通行をしていると聞いたので、桂川付近からの渋滞に右端の長い列の後ろに並びました。他の車線はどんどん進みます。特に左ルートは渋滞に関係なくどんどん車が進入していきます。大山崎トンネルに進入する頃には隣の車線も渋滞になりました。その頃から私の並んでいる右端の車線だけが順調に進みます。その筈で左ルートは京滋バイパスからの車の合流でなかなか進まず、その車が合流する隣の車線もなかなか進めなかったのです。

渋滞を抜けるのに2時間かかりましたが、11時半頃無事に帰り着きました。カーナビがあると、夜の雨に遭わない限り、首都圏や大阪の街中を避ければまだドライブが可能なことを知り、、ちょっと自信がつきました。

9月29日(土) 「西江井友愛クラブ例会」

出席者は30名あまりと少々淋しかったのですが、暑い夏を乗り越えられた方々の集まりで嬉しく思いました。それでも会員がひとり亡くなられたので、黙祷から会が始まりました。

会長のあいさつや連絡事項の後、不審者の出没や交通事故など最近の村内の出来事について報告があり、お互いに気をつけたいと思いました。そのあと秋の親睦旅行について相談し、グルメの日帰り旅行をすることになりました。来月の例会で企画した案を検討してもらうことになっています。

そのあと亡くなった会員のご家族から頂いたお菓子や、例会用のゼリーなどを頂ながらや、3ヶ月ぶりの出会いをたまった話題のおしゃべりで過ごしました。台風の影響で雨が降り出し、小雨の間に帰宅できる様にと15分ほど早くきりあげてお開きにしました。

9月27日(木)~28日(金) 「三徳山参拝」

お遍路でお世話になる一歩進主催の三徳山参拝のツアーに参加しました。小型バス満杯という盛況で京都、大阪、そして神戸の遍路仲間と和気藹々の旅でした。鳥取砂丘で昼食ということだったので、いつも老人クラブで行く砂丘センターのつまらない昼食を想像していました。しかし着いたところは結婚式が出来るというしゃれた建物で、素晴らしい洋食を頂きました。前日からお腹を壊していて、食前の薬を飲みながらの食事だったので、軽めの食事は有り難く思いました。

その後砂の美術館を見学しました。老人クラブで寄ったときはまだ整備の途中だったのですが、今回は立派な建物が出来ていて、全て屋内での展示でした。その後白兎神社にお参りをし、ハワイ温泉で入浴をして三徳山の宿坊へ入りました。

宿坊の夕食は精進料理でしたが品数は沢山あり、手の込んだ料理が並んでいました。ドクダミ茶で食前の薬を飲み天ぷらを除いてすっかり頂きました。幸い精進料理お腹に良いようなものばかりで助かりました。ゆっくり食事をした後、男性の宿舎になっている本堂の前の三仏寺に移動しました。ふとんを敷き、それぞれ自分の寝床を確保し、歯磨きも済ませて寝る準備が整ったのですが、時刻はまだ6時30分をまわったところでした。電話会社によっては携帯が圏外だったり、テレビも何もない山奥なので早い人はふとんに潜り込んで眠っていました。私は同じ神戸の遍路仲間とふとんの上でおしゃべりをしていましたが、朝が早かったこともあって、8時半頃には床に入りました。途端に眠ってしまい、トイレに起きたときまだ12時を過ぎで、いつもならまだ寝床に入る時刻でした。もう一度3時頃にトイレに起きましたが、いつもならしばらく目覚めているのに、その時も直ぐに眠ってしまいました。次に目覚めたのが早朝5時過ぎで、8時間半も眠るとさすがにもう眠れませんでした。5時半頃みんな起き出し始めたので、いつも着替えや荷物の整理に手間取ることを考えて、さっさと身支度をしました。

6時30分から本堂で朝のお参りと説法がありました。朝食が8時からということで住職のお話は延々と続きました。それでも面白おかしいお話しは全く退屈することなく話に引き込まれて聞いていました。話を聞きながら明治維新の神仏分離と廃仏毀釈によって国宝級の文化財をたくさん失っていたことを残念に思いました。幸いここの本堂が解体されたとき、天井裏に隠されていた品々が多く見つかり、修理をして神仏合わせて祀られていることは本当に良かったなと思いました。中国も文化大革命で多くの財宝を失ったと聞きます。また橋下大阪市長も文楽をぼろくそに言っていましたが、一旦失われた文化や文化財はなかなか復興復旧できません。改めて伝統的な文化の大切さを感じました。

朝食も立派な精進料理が並び、希釈うっかり食前の薬を飲み忘れたのですが、腹具合も悪くなく、美味しく平らげました。トイレを済ませ、いよいよ投げ入れ堂への行者道の出発です。手袋をリュックに入れたまま忘れてきたので、受付で買ってでかけました。岩場や根っこにつかまって登るところが多く、手袋を買っておいて正解でした。以前に一度来たことがあるのですが、その時はそれほど難儀だと思わなかったのですが、後期高齢になった今、一つ難所をクリアするたびに息が切れ、予想以上の難関でした。登ることに精一杯で以前のように道中の景色を撮す余裕がありませんでした。

投入れ堂に到着し、全体写真を撮しましたが、他の参拝者が多く、個人的な写真をゆっくり撮す時間がありませんでした。下りは住職に教わった「梯子を登るように登ったところは後ろ向きになって梯子を下りるようにすると良い」という言葉を実行すると、楽に下ることが出来ました。

下山後道路から投入れ堂を見ました。岩の崖にへばりついている様子がよく見えました。そこからバスで三朝温泉へ行き、いつも老人クラブで宿泊する宿とは天と地ほど違う立派なホテルに入りました。大きなハンバーグステーキがメインの高級な昼食を頂きました。みんなは生ビールを注文していました。私も汗をいっぱいかいていたので、飲みたい気持ちが強かったのですが、翌日が老人クラブの例会で司会をすることになっており、その翌日には孫に会いに信州へ行くことになっていたので、泣く泣く我慢しておきました。帰りに梨狩りのオプションがあったのですが、疲れもあってみんな売店で梨を買い求めて帰りました。一歩進のツアーは次々土地の人たちの薦めで新たな楽しみが増えるので参加していて本当に楽しく、今回も充実の旅でした。

9月26日(水) 「登校児童の事故」

庭で梯子に上って植木の剪定をしていると、「ヒャー!」という女性の声と共に、ドドドドッ!という音が聞こえました。その直後、高学年の男の子の声で「大丈夫、大丈夫」という声が聞こえました。現場には二人のスクールガードの男性がおられ、やがてそのうちのひとりが消防署へ救急車の出動を要請する姿が見えました。これは大変と様子を見に行きました。高学年の男の子が道の縁石に座り、友達が家族に知らせに走っていきました。ほんの2~3分交通整理のお手伝いをしました。

その後、目撃者情報を要請する看板が事故現場に立てられました。スクールガードの人たちは、負傷した子どもの面倒を見たり、他の子ども達の登校の指導にあたっておられたため、加害者については見ておられませんでした。その間に加害者は立ち去ってしまい、加害者に関する情報がないということです。加害者は青信号でスピードを落とさないまま交差点を突っ切ったところに被害者がいて接触し、スクーターもろとも転んだようです。そして「大丈夫」という声で立ち去ってしまったようです。

信号が青で、出勤を急いでいたと思うのですが、小学生の行動は予想できないので、徐行をすれば事故にならなかっただろうと思いました。私も下校時にその交差点でスクールガードとして子どもの安全を見守りますが、小学生は自動車が近づいてもなかなか避けようとせず、中には車が近づいているのになお友達とじゃれ合ったりふざけ合ったりしています。車はというと、子ども相手に事故を起こさないよう安全な場所まで子どもの後ろを最徐行しています。昼間は運転手の方も余裕があるので最徐行していますが、出勤時は赤になった瞬間に突っ切っていく車をよく見かけます。自分の運転を反省させられます。

9月25日(火) 「もう大根の芽が出ました」

一昨日種まきをした大根ですが、夕方水をやろうとするともう芽が出ていました。全てではありませんが、上に被せる土が少ないところで芽が出ているようです。なにぶん猫の糞よけに防風ネットをかけているので、十分観察することが出来ませんでした。もう少し工夫してネットをかけておくと、新しい芽にチョウチョが卵を産めないので、虫除けになるかもしれません。明日工夫してみたいと思います。今日もいろいろな蝶が庭を飛び回っています。

ちなみに、今朝は早くから庭で植木の剪定をしていたためか、猫が糞をしに現れませんでした。

9月23日(日) 「映画『黒部の太陽』鑑賞」

朝早く起き、遅れていた大根の種まきをしました。耕したところに猫が糞をしに来るので、防風ネットを被せておきました。それでも上から糞をするだろうと思いますが、種を掘り起こすことは避けられると思います。

明石ケーブルテレビが主催する映画鑑賞会の招待券をもらったので、お昼前に明石市民会館へ行きました。大勢の人々が1000円~1200円支払って鑑賞していました。特にかなり高齢の人が目立ちました。一方で若い人々もたくさん見に来ていました。私はテレビで観た記憶がありますが、その時の印象はモノラルだったように思っていました。ところが実際にはカラーだったのでそれだけでも驚きました。

映画が始まると、石原裕次郎をはじめ出演者の多くは既に亡くなった人で、なつかしく観ました。テレビと違ってやはり映画館ではすごい迫力でした。最高に盛り上がったところで休憩になりました。12時半から4時までの映画だったので、休憩が必要だったようです。久しぶりに重い映画を観た感じがしました。

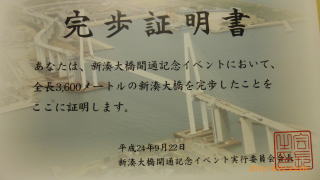

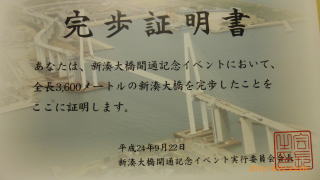

9月21(金)~22日(土) 「新湊大橋ウォーク」

富山県の新湊大橋完成を記念したイベントがあり、ツアーに参加しました。初日は雨晴海岸でボランティアから義経にまつわるいろいろなお話しを聞きました。その後、反魂丹の製造元の薬屋に寄りました。薬を製造して見せてくれました。たまたま正露丸を売っていたので、よく見ると我々がよく知っているラッパのマークではありませんでした。それでも、糖衣錠が終いになっておたので買っておきました。ホテルはビジネスで夕食が自由食だったので、隣の小さな中華料理屋で済ませました。味はなかなかでした。

二日目は朝から立山の称名瀧を見物しました。駐車場から坂道を20分ほど登り、そろそろ疲れたと思ったとき、見事な称名瀧が目の前に現れました。下からでは全体を観ることはできませんが、上まで見渡せる展望台が作られていて、350mの落差に感動しました。

その後弁当をバスの中で食べ、12時過ぎから新湊大橋のウォークに参加しました。全長3.6㎞程ですが、中央の高さ60mの斜張橋はそれほどの距離ではありません。出発のときは明石海峡大橋の開通ウォークを思い出しましたが、片側1車線で、その片側だけで両方向の人々がすれ違えるほどの人数でした。そしてピークは一時だけで後は余裕を持って歩くことが出来ました。1時間あまりかけてゆっくり渡り、イベント広場で射水市の人々の演じるからくり山車を見学しました。その後も楽しい演技が続いていましたが、集合時間になり、残念ながら帰路につきました。

雨腫海岸と義経岩 反魂丹製造の薬屋 称名瀧

翌日開通の新湊大橋 橋上の人々 山車で演技中のからくり猿

大きくて立派な山車 小さな子供も交じった獅子踊り

9月17日(水) 「ホームページビルダーのソフト」

孫が手持ちの古いソフトでは新しいパソコンで動かないようだと教えてくれたので、大西ジムへ寄ってみました。パソコンを買ったところでも参考のために値段を聞いていたのですが、そこよりも3000円ほど安いといわれたので、注文だけして帰ってきました。

このソフトがなければ、折角買った新しいパソコンでホームページの更新が出来ません。今日明日にでも取りにいって、早く新しいパソコンに切り替えたいと思います。来月早々にもバージョンアップしたソフトが出るそうですが、私にとってはその違いなど関係ないだろうと思っています。

9月17日(月) 「たこフィル演奏会」

午後から明石フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会があり、鑑賞しました。ほとんど聴いたことがない曲目でしたが、2階席の高いところから観ていたのでそれぞれの演奏者の動作がよく見え、楽しく鑑賞できました。「惑星」が全曲演奏されましたが、その中で唯一「木星」は聞き慣れた曲でした。やはりCDで聴くより、生演奏が良いなと思いました。プロではありませんが、プロの演奏と変わりない高レベルの演奏を堪能しました。

9月15日(土) 「能舞台鑑賞」

9月1日に能楽師から聴いていた能の鑑賞が県立芸術文化センター中ホールでありました。前から5番目の中央の席で、しっかり観ることができました。お話しを聞いたときは内容もわかり楽しみにしていたのですが、あれから2週間も経つと記憶も曖昧になり、その上、前日までの疲れが残っていたのに、朝早くから庭仕事をし、6時半からの放送大学の講座の勉強などしていたため、居眠りが辛抱できず、隣席の妻に何度もつつかれました。狂言と違ってセリフのない舞台だったのでよけいに睡魔に襲われました。エアコンを使用しなかった暑い夏に昼寝の癖が付いていたのも災いしたようです。

9月13日(木) 「放送大学中央スクーリング」

今回は午後からの最後の講義を50分間、私が担当しなければなりませんでした。6月に依頼を受けていたので、あれこれ内容を考えたのですが、私にとって今研究していることはなく、皆さんに役立つような話は出来そうもありませんでした。

前回は四国八十八ヶ寺歩き遍路の結願間近の時期だったので、四国の歩き遍路や道中で印象に残ったことなど、感謝の旅ということで1時間半ほど話させてもらいました。その後、小豆島を歩きへんろしていたので、今回は苦し紛れに「歩き遍路が見た小豆島の魅力」と題してお話しさせて頂きました。中身は自分の撮った写真を次々とパワーポイントで見せながらしゃべったので、1時間ほどかかってしまいました。

終了後、学生さんが何人か面会に来られました。その多くが、本来感想文に対して返信をしない聴講生や生涯聴講生に対して私が個人的に返信を出した方々でした。中には病気をおしてわざわざ西宮からお越し頂いた方もあり、恐縮してしまいました。最後の方は広島県府中市出身の学生さんで、私が戦争末期に近くに疎開していたことから、懐かしさのあまり返信を書いた方でした。

そんなわけで、小豆島へ行きたくなったといわれる方もあって、つたない話を最後までお聞き頂いた学生さんに心から感謝しています。

9月10日(月) 「老人クラブの活動再開」

先週からグラウンドゴルフが始まりましたが、昨夜は男性のカラオケクラブの例会があり、続いて今日は午前中はグラウンドゴルフ、午後からは機械操作のお手伝いをしている女性のカラオケグループの例会がありました。

昨夜の男性カラオケで、女性カラオケの課題曲「酒のやど」や「タンポポの花」などを練習しておきました。だから、女性のカラオケグループの例会でマイクを渡されても何とか歌うことが出来ました。そして次回からの課題曲「松山しぐれ」と「ひとり大阪」の録音をしました。次回は24日(月)に例会があり、それまでに練習をしておかねばなりませんが、明日から高齢者放送大学本科生の往復課題番組の感想文に対する返信を書く仕事と、13日のスクーリングの講義の準備、返信を提出した後も連日行事が詰まっていて、練習どころではなさそうです。夏休みが終わっていよいよ公私とも多忙な時期を迎えました。さてはてどうなることか。

9月5日(水) 「大山へドライブ」

月末に信州にいる孫のところへ出掛けるので、高速走行に少しでも慣れておこうと、比較的車両の少ない中国自動車道で大山まで行くことにしました。朝食はSAですることにして6時半頃家を出発、家の近くでガソリンを満タンにし、明姫幹線で高砂西まで行き、姫路バイパスから西バイパスを経由して中国道山崎ICから高速を走りました。

中国道は思った通り車はめったに追い越していきません。制限速度は80kmなので時速90㎞前後でのんびり走りました。途中勝央SAでおにぎりやパンで朝食を済ませ、一路米子道の蒜山ICまで走りました。窓を全開にして走るのですが、中国道は山の中を走るので空気がきれいで、快適です。

蒜山ICをおりると直ぐに「風の家」という道の駅があります。とても安価な野菜がたくさん並んでいて、いろいろな野菜を買いました。そしてここでもスイカが売っていて、ついつい買ってしまいました。私が選んだのではたして味の方はどうなのか心配ですが……

蒜山高源から鏡が成、そして桝水原を経由して大山寺まで行きました。無料駐車場に車を置いて橋を渡ると、Mont・bellの店があり、以前息子達からもらったアンダーウエアがとっても着心地がよいので覗いてみました。同じものがあったので色違いのを買いました。そこから大山寺の奥の宮まで歩きお参りをしました。帰路につく頃雷が鳴り出し、雨がひどくなってきたので、木陰で雨宿りをしました。先日も大木の木陰で雨宿りしている人が落雷で亡くなったニュースを聞いていたので、ちょっと心配でしたが、参道は高木がずらりと並んでいるので、登山に向かう二人と一緒に雨宿りをしました。

少し小降りになったので坂を下り、無事車に戻ることが出来ました。タオル地のポロシャツがすっかり濡れてしまったので、先程買ったアンダーウエアと着替えました。お陰で実に快適なドライブを続けることが出来ました。

途中、イワナ料理を食べさせる店を見つけていたので、そこまで行くと「本日休業」の札が掛けられていてがっかり、蒜山高原まで戻ってジンギスカン料理を食べることにしました。バスツアーで行く店をやめて、別のこぎれいな店に入りました。こちらはマトンだけでなく牛の肩ロースも付いていて、午後2時近くで腹が減っていたこともあり、とても美味しく食べました。ご飯を残すほど肉をたくさん食べたので、満腹になると帰りの運転中眠くなってきました。久世ICを過ぎた当たりにPAがあったので駐車して椅子を倒し、30分ほど熟睡しました。

再び中国道を走り、途中再び雨が強くなり、制限速度50kmの表示が出ましたが、誰ひとり順守している車はありませんでした。幸い前を80km前後で走るトラック2台を見つけたので、その後ろについて走りました。高速道路を走るとき、一番楽に走る方法です。帰りは加西ICまで中国道を走りました。ここから稲美町を経由して帰ると、渋滞するのは神戸市西区と明石市のライオン歯磨の工場近くだけなので、7時過ぎに帰宅できました。帰路家の近くで再び給油をしましたが、430km程走ってガソリンは20.53Lで、リッター当たり20㎞を超える燃費で、12時間あまりのドライブを愉しみました。

9月4日(火) 「チーズの薫製」

先日息子達に雪印6Pチーズの薫製を作ってもらいました。その時に使った段ボールの箱や燃料など一式をそのまま置いてもらっていたので、午後4時頃から真似をして挑戦してみました。煙が庭の外まで流れ出たりして、文句を言われないかちょっと心配しました。夜8時頃には燃料がすっかり燃え尽きて、まわりも冷えていたので、家に持ち込んでチーズを取り出しました。こんがりきつね色のきれいな12個のスモークチーズが出来ていました。まだ暖かかったけれど一つ食べると中がふんわり柔らかい上等のスモークチーズでした。

先日のときはタッパに入れて冷蔵庫で保管しているとどんどん硬くなってしまいました。今回は試しに一つずつラップに包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫で保管しています。味がどの様に変わっていくか、明日から一つずつ食べたいと思っています。また、他のものの薫製にも今後挑戦してみたいと思いました。

9月3日(月) 「久しぶりのグラウンドゴルフ」

子どもたちが夏休みになると同時に私たちのグラウンドゴルフも夏休みでした。老人が熱中症で社会に迷惑をかけてはいけないという配慮からです。そして今日、学校の2学期が始まると同時に私たちも再開しました。

私はグラウンド整備の当番が当たっていたので、仲間と二人で7時からグラウンドの清掃をし、ローラーをかけて準備をしました。前日までに草刈りなどして下さっていたので、開始時間までに準備を完了することが出来ました。

16人が4グループに分かれてプレイしましたが、トータル19本のホールインワンが出て、みんなの成績も上々でした。こんなときはグラウンド整備が上手くでき、迷惑をかけなかったとホッとした気持ちになります。私もホールインワン1つでトータル57とまずまずの再出発でした。

9月2日(日) 「パソコンのスキャン」

新しいウイルスセキュリティソフトを導入して以来、パソコンが動きにくくなり、特にインターネットをつなぐとなかなか終了できず、無理矢理電源を切ってしまうこともありました。今日は写経に午後から出掛けるので、パソコンのフルスキャンを設定して出掛けました。3時間あまりして帰ると92%完了と表示されていました。しばらく用事をしていると完了しました。結果的にはウイルスなどの問題点はありませんでした。

その後はパソコンが快調に動くようになりました。どうもパソコンが自動でスキャンしているときにパソコンを動かしていたために動きが悪かったようです。そしてパソコンが終了できなかったようです。スキャンが自動的に働くのも善し悪しで、これからは動きが悪くなれば、グラウンドゴルフなど一時的に家を空ける時間帯にスキャンをしたいと思います。

家に帰ると、信州にいる大学生の孫からメールが届いていました。ホームページに新しいパソコンで悪戦苦闘をしていることを書いていたので、それを読んで「困っていることがあれば手助けしますよ」と書かれていました。思わぬ優しい言葉に感動しながら読みました。先日息子からも同様の内容のメールが届いていて、みんなの優しさに囲まれて生きている幸せを感謝しています。

9月1日(土) 「能」

伝統芸能教室で能楽師・上田拓司さんのお話しを聞きました。上田さんの「翁」の舞台を9月15日に兵庫県芸術文化センター中ホールで鑑賞することになっているからです。これまで能の舞台を鑑賞してもよく分からず、同時に上演される狂言が面白いと思っていました。しかし、今回は出演者自身の人となりや演目の意味が理解できたので当日を楽しみにしています。

8月31日(金) 「試行錯誤」

新しいパソコンについて、いろいろ試しています。先ず、ホームページビルダー8のソフトをだめもとでインストールしてみました。ソフトのCDを挿入すると、無事にインストールできました。そこで今使っているホームページのフォルダを外付けハードディスクに取り込み、新しいパソコンで取り込もうとしてみましたが、ホームページのフォルダの中のデータがバラバラで取り込めません。

また、新しいパソコンで新しくサイトを作り、そこへドッキングしてはどうかと考えてみましたが、新しいサイトの名前すら思い通りに書き込めません。これではどうにもならないので、今日は諦めて、気分転換をするため散髪に出掛けました。パソコンの基礎が理解できていない悲しさです。ホームページが使えるようになれば、新しいパソコンを主体に使いたいと思っているのですが……

8月30日(木) 「新しいパソコンの使い初め」

昨日、初めて新しいパソコンのキーボードやマウスに電池を挿入し、スイッチを入れてみました。ところがいくら待ってもパソコンがつきません。キーボードやマウスを調べてみるとそれぞれの裏側にスイッチがありました。それぞれONにしてスイッチを入れるときれいな画面が現れ、ホッとしました。

大きな画面ですが、文字が小さいのでアンバランスな感じです。私にしたら大きな画面なので文字も自ずと拡大されるものとばかり思っていました。Office10などはインターネットにつないでライセンス登録をしなければ使えないようなのですが、インターネットにはつないでいないので、DVDなどを使って試してみるくらいでした。

そして、今日は今使っているパソコンのまわりを片付け、インターネットケーブルを接続してスイッチを入れてみました。前回、WinndowsXPのデスクトップはケーブルテレビから受け取ったCDを挿入すると簡単に設定でき、プロバイダーに接続できるようになりましたが、VistaのノートパソコンはCDを挿入しても設定は出来ず、息子の手を煩わせることになったのです。新しいパソコンはWindows7なので、また設定できないかなと思ったのですが、CDを挿入すると簡単に設定することが出来ました。続けてケーブルテレビが提供しているマカフィをインストールし、ウィルス対策もしておきました。

インターネットに接続できたところで、Outlookに接続すると、メールが4通届いていました。それぞれカーソルを当てるとメールが開いてしまうので、ダブルクリックで開くようにしたいと思ったのですが、方法が見つかりませんでした。続いてインターネットに接続し、大リーグの結果を閲覧してみました。こちらは今までと違って早く接続でき問題なく見ることができました。

今度はパナソニックのカメラから写真を取り込むために、添付のCDをインストールし、写真を取り込みました。これもばっちりできました。続いて、放送大学の中央スクーリングで使うパワーポイントの映像を立ち上げてみようとOffice10のコンテンツからパワーポイントを選び立ち上げてみました。このときにライセンス登録らしき画面がありました。その後、ワードを開いてみたのですが、パワーポイントの登録でOffice10のコンテンツ全てが登録されたらしく、あっさり使える状況になっていました。今まで一太郎を使っていましたが、これからはワードが使えるように学習しなければなりません。幸いワードに関する初心者の学習コンテンツが設定されているので、これを使って少しずつ練習したいと思います。

最後に小さな文字を大きく表示したいと思ったのですが、その方法が分からず、パソコンを終了し、新しい作業で大汗(冷や汗)をかいたので、服を着替えて第九の練習に出掛けました。

8月26日(日) 「再びスイカを買いに」

久しぶりに二人揃って時間が空いたので、ドライブに出掛けることにしました。今年は買ったスイカの味が今ひとつで心残りでした。もうスイカの時期が終わっているのは分かっていたのですが、それでも一宮町のながさわでいつも美味しい鳥取産のスイカを買っていたのを思い出し、行ってみることにしました。

店へ行くといつも山積みされているスイカが、16個ほどしかありません。売店の担当の男性に聞くともう中が空洞になっていたり、中身が柔らかくなっているかもしれないということでした。大きなスイカでしたが値段は全て700円。その中で最も良さそうなのを選んでもらって買って帰りました。

帰路、明延鉱山跡により、坑道の入り口に立つと、中から冷たい風が吹き出してきます。しばらく立っていると寒く感じるほどです。私の車はエアコンを使用せず、窓を開けて外気で涼みながら走行するので、蒸し風呂のような暑さです。そこで後部ドアを開き、バックで坑道の入口に駐車しました。車内は一気に冷えていきました。買った野菜も冷気をたっぷり入れた断熱効果のある袋に入れて蓋をしておきました。さらに、帰路の途中、養父市と朝来市の境にある900m弱のトンネルに広い歩道があったので、きっとトンネル内は涼しいだろうと出口に車を止めて、運動不足解消のために往復歩きました。朝来市側から下り坂を歩きましたが、いっこうに涼しくありません。車やバイクの騒音が響き渡るばかりです。出口でUターンすると向かい風で涼しさ満点です。それまで追い風の中を歩いていたので涼しくなかったのです。初めは向かい風が涼しく感じましたが、上り坂なのでだんだんと汗ばんできます。それもその筈、出口の気温表示は30度でした。それでも少しは運動になって良かったと思いました。

帰ってスイカを切ってみると瑞々しくてきれいなスイカでした。種も真っ黒に熟していて、味も上々でした。今年のスイカは最高の味で締めくくることが出来ました。

8月25日(土) 「ついにパソコンを新調」

先日来、デスクトップパソコンの調子が悪く、エラーが連発します。特にインターネットを始めるとメモリーが小さいこともあって、なかなか動かず、その内に動かなくなってしまいます。そこで先日から温めていたお金の範囲で買えるパソコンを探していました。ミドリ電化では今期決算最終処分のダイレクトメールが届いていて、折り込みも新聞に入っていました。そこで先月目をつけていた機種を買いに行きましたが、そのパソコンは売り切れていて、同機種は2万円ほど高くなっていました。尋ねると、以前おかれていたパソコンは11年冬モデルで、同じ時期の1ランク上のパソコンが決算でより安く売っていました。色も前回は赤だったので気が進まなかったのですが、今回は黒だったのと、12年夏モデルとほとんど機能は変わらないので、思い切ってそれを買うことにしました。インターネットで買うと新機種がもっと安く買えることは分かっていたのですが、キャッシュカードを登録するのは好まないので、現金で買えることと、5年間保障されることからミドリ電化で買うことにしました。最も現品は後日届くので、手元に入ればデーターの移動などまた息子のお世話にならねばなりません。

メモリーが10倍以上の8GBもあり、ハードディスクも2TBとこれまでの20倍近くあります。どの様なソフトが組み込まれているのか分かりませんが、ホームページや宛名管理ソフトなど、今使っているデータが使えないときは、改めてソフトを買うか、組み込まれたソフトを活用する練習をしなければなりません。今最も困るのがワープロソフトです。ワードが使えるように練習して、長年使い慣れてきた一太郎で作成したデータをワードに変換して移し替える必要に迫られることです。はたして使いこなせるかどうか不安ですがこれも挑戦です。

8月24日(金) 「運動不足の夏」

連日の暑さにはいささか参ってしまいます。先週の14日(火曜日)から高齢者放送大学の仕事に取り組んでいたので、第九合唱団の日曜練習、月曜日は午後から老人クラブの女性カラオケのお手伝い、火曜日の川柳教室、そして昨夜の第九合唱団練習以外はほとんど家の中にいます。以前のようにウォーキングなどしないし、電車に乗っても最寄り駅の一つ手前で降車して歩くなど、とても出来ません。朝は6時頃に目覚め、朝食前と午前中は机上の仕事で頭を使うだけ、扇風機だけの生活なので、午後からは暑さに逆らうことなく、昼寝の時間です。夕方には30分あまり庭の菜園や花々に水やりをします。それだけで汗でずぶぬれになります。風呂を沸かして汗を流すと気持ちよく、ついついビールに手が出てしまいます。そんなわけで夜はテレビを見るかパソコンで遊んでいます。酔いが回って眠くなると床につきます。早く眠ると5時頃から目が覚め、仕事に取り組みます。

今回の放送大学の仕事は本科生の感想文の返事を書くだけでなく、9月の中旬にある中央スクーリングの講義の準備もあるので、時間がいくらあっても足りません。睡魔とたたかいながら、何とか午前中は頑張ることが出来ます。しかし午後は暑さにプラスして昼寝の習慣がついてしまって仕事になりません。早く涼しくなって従来の生活リズムに戻したいと思うのですが、今月いっぱいは暑さ厳しい日が続くとのこと、安売りで買ったリポビタンDやチオビタドリンクを冷やして飲み、何とか暑さを乗り越えようと頑張っています。しかし、運動不足を補うことはなく、夏痩せどころか体重だけは普段の上限を超えようとしています。

8月21日(火) 「川柳の兼題に取り組む」

川柳の兼題「行く」についてあれこれ句を詠んでみましたが、なかなか満足に思う句が詠めません。そんな折、高齢者放送大学の講座「老いの歌」で、高齢者が詠んだ短歌がいくつか紹介されました。最近はユーモアのある短歌もあり、川柳と発想が似ていると感じました。そんな中に「待合いでいつもの顔が見えなくて 体をこわし休んでいるのよ」と病院の待合室の様子を歌った短歌がありました。川柳の発想ならば31文字も使わなくて、17文字で単刀直入に言えないかなと思って詠んだのが「体調を崩し病院行き休む」の句でした。今日の川柳教室で投句をしたところ、互選で認めてくれたのは一人だけでした。単にユーモアだけで自分の気持ちがこもっていなければ認められないということがよく分かりました。

8月15日(水) 「新しいセキュリティソフト」

私のパソコンはケーブルテレビに接続しているので、セキュリティソフトはケーブルテレビが提供してくれます。以前はウイルスバスターを長年使っていましたが、ケーブルテレビは無料(使用料に含まれている様で、一般の料金より高いようです)なので、ウイルスバスターの期限が切れた段階で、そちらに乗り換えました。そのソフトが8月7日から別のソフトに変更になり、自分で工夫してダウンロードしようかと考えていたのですが、高齢者放送大学の仕事に引き続き、お盆の行事で忙しく、なかなかゆっくり時間をとることが出来ませんでした。

そんなとき、息子がお盆でやって来てくれたので、2台のパソコンのダウンロードとインストールをしてもらいました。息子がメンテナンスをしてくれると、ハードディスクの適正化もしてくれるので、すっかり調子が良くなりました。この様に自分でやらないので、だんだんパソコン上の自立が出来なくなってきます。困ったことです。

8月10日(金) 「高齢者放送大学で感想文の閲読」

昨日と2日間、放送大学の事務局(いなみ野学園内)で、聴講生並びに生涯聴講生の感想文を約1000枚読ませて頂きました。私も講座を聴いた後、このホームページに感想を掲載していますが、放送大学の学生さんの感想文の素晴らしさに感動します。ユーモアがあったり、講座の内容を的確に掴んで、自分の思いをしっかり表現されているのを読ませて頂くと、自分の感想が如何に低レベルであるか恥ずかしくなります。

一方で、興味が湧かなかった、退屈した、中にはなぜこの様なテーマを取り上げたのかと厳しく指摘される言葉も見られます。興味に関しては人それぞれで、万人に適切に思ってもらえる番組は不可能だろうと思います。又、この様なアカデミックな講義を聴くのは大学以来で、自分の知識欲が喚起されたという感想もあるのですから、まさに人それぞれです。それでも仏教漢語というテーマに拒否反応を示された方、反対に仏教が身近になった高齢者は、経文に関する内容から朝夕のお勤め、遍路に関するもの、自分や家族のお経に関する想い出まで、書かれている内容はバラエティに富み、楽しく読ませて頂きました。

中には、お盆にお参りに来られた和尚さんに、「盂蘭盆(うらぼん)に対して表盆があるのかと尋ねた」という笑い話まで書かれていて、思わず笑ってしまいました。又「劫」について「億劫」の語源について解説されていたり、「寿限無寿限無五劫の擦り切れ海砂利水魚の水行末雲来末風来末食う寝るところに住むところやぶら小路のぶら小路パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助」をハガキいっぱいに書かれたものもあり感心して読ませてもらいました。

世間は暑さに茹だっていましたが、私は涼しいところで楽しい2日間を過ごさせて頂きました。お礼に3人の学生さんにハガキを書かせて頂きました。

7月31日(火) 「またまたひどい下痢」

朝めざめとともにトイレに駆け込みました。水溶便のひどい下痢です。この様な下痢は久しぶりです。昨日あまりの暑さに汗だくだったので、夕食前に風呂に入りました。するとおきまりのビールが飲みたくなり、冷たいビールをあまり肴もないまま飲んでしまいました。これがいけなかったのでしょう。それでもお腹がスッキリしたところで、陀羅尼助丸を飲んでおきました。7時に江井ヶ島海岸駐車場へ行き、今年老人クラブに加入した方々に清掃の要領を説明しました。

自宅に戻って朝食を摂り、念のために正露丸を飲んでおきました。午前中は川柳教室があり、「好き」という兼題について、前日までに考えていた句をやめて、「好物を目の前にして腹薬」と詠んで投句しました。昼は仲間と食堂へ入りました。私はきつねそばを注文しましたが、みんなのような定食を摂らなかったことを直ぐに理解してくれました。食前に陀羅尼助丸を飲んでおきました。

今日も夕食前に風呂に入り、腹具合はすっかり良くなったので、ビールを勧められましたが、自重しておきました。そして、夕食は普通通りに食べました。

7月28日(土) 「江井ヶ島海岸公園施設の清掃」

老人クラブの海岸公園施設の清掃当番を朝6時から仲間と二人でしました。ここでは公園樹木の灌水、トイレの清掃、そしてゴミ箱のゴミの分別回収です。樹木の灌水は思いゴムホースを移動させながら散水するので力がいります。そこで、これを仲間にお願いして、私はトイレの清掃から始めました。下記7月からは7つの老人クラブが交替で毎日しているので、週2回するときのようにひどい汚れはありません。トイレットペーパーの補充も一つずつすれば大丈夫です。清掃も念入りにしておきました。

一方、ゴミの分別回収もゴミ箱が山盛りということはなく、空き缶など不燃ゴミは90L入りのゴミ袋半分ほど、ペットボトルや弁当がらなど可燃ゴミもゴミ袋一杯分ですみました。タバコの吸い殻もほとんど吸い殻入れに捨てられていたので助かりました。いつもだと手袋が食べ物のカスでどろどろになるのですが、今日はそれほど汚れませんでした。しかし、今日・明日の土・日曜日は来客が多く、清掃は大変だろうと思います。みんながマナーを守れば清掃も少しは楽になるだろうと思います。

テラスの落ち葉の清掃は散水ですっかり濡れて、床の煉瓦に張り付いてしまい、掃いてもとれないので申し訳なかったのですがそのままにしてしまいました。公園を訪れる人に少しでも気持ちよく使って頂ければと思っています。

そんなわけで、朝6時30分からの放送大学の講義は録音できるようにしておき、いつもは朝食前にするのですが、朝食後に聞き、感想文をホームページにアップしました。

7月22日(日) 「二つのビールパーティ」

今日は午後から明石第九合唱団の練習日でした。平日の練習より出席者が少ないので、パートごとの練習になると一人ひとりの不十分なところがまともに出てしまいます。それだけに厳しい練習になりますが、私にとっては反省点がよく分かり、良い勉強になります。

練習後、恒例のビールパーティが開催されました。会費500円で、おつまみは各自で持ち寄ります。例年だといろいろなお菓子やおかずをつまみながら、みんなにつられてビールをたくさん飲むので、夕食が要らないくらいです。しかし、今日は午後6時から別の会がひかえていたので、ビールはコップ1杯だけにして、ジュースを1杯のみ、つまみも出来るだけ食べないようにしました。最初からみんなに後があるからと宣言しておいたので、無理に勧められることはありませんでした。

6時から同じ明石駅近くのホテルですえひろ会が開かれました。この会は県の教育委員長も務められた故印部すゑ子先生を慕って、障害児の教育や福祉に携わる人や保護者によって昭和40年頃に設立された会です。もちろん私はずっと後になって参加したのですが、主要なメンバーであった兵庫県のこの方面をリードしてこられた立派な方々もほとんど故人となられました。それでも創立当時からおられる91歳の方を中心に、年1回集います。この会に参加するメンバーは心の美しい方々ばかりなので、気持ちがとても穏やかになります。最近は若手が一人でこの会をお世話下さるので、頭が下がりますが、みんなはすっかり頼り切っています。来年もみんな元気に集えたらいいなと思っています。

7月20日(金) 「スクールガードも夏休み」

今日は小学校の終業式でした。子どもたちの下校を見守るスクールガードも当分お休みになります。12時過ぎに下校を始めた子どもたちを家のそばの信号のある交差点で見守りました。親子連れの1年生に「明日から夏休みだけれど嬉しい?」と尋ねると、「今日から嬉しい」と答えました。そういえば、私も子どもの頃、終業式が終わり、通知簿をもらう頃にはわくわくした気持ちになったものです。「お母さんは大変ですね」というと笑いながら「そうですね」と言っておられました。

高学年の男子児童に「夏休みに何をするの」と尋ねると、「虫取りとプール」と答えていました。テレビゲームなど、家に閉じこもる生活ではないので安心しました。中学年の女の子に尋ねると、「家族で長島へ旅行するの」と嬉しそうに答えました。家族で夏の計画を立てているようです。しかし、「宿題が多いからなあ」という子どもも結構いました。やはり夏休み=宿題という構図は昔も今も変わらないようです。

高学年の女の子が弟の荷物を持って一緒に帰る姿もありました。「可愛い弟がいて良かったね」と声をかけると「うるさいからなあ」といっていましたが、まんざらでもない表情でした。同学年の女子児童の二人ずれで、大柄の子どもが小柄の子どもの荷物を持っていました。こんな友情もあるのだなと思いました。昨日は学期末でそれぞれたくさんの荷物を持って帰っていましたが、いよいよ重さに絶えられなくなったのか、数人の男女のグループの中で、一人の男の子が「誰か荷物を持って!」と悲鳴を上げましたが、他の友達は先に行ってしまおうとしました。男の子はとうとう道の真ん中に荷物を投げ出し、声を上げて泣きだしてしまいました。すると大柄の女の子が後戻りをしてきてその荷物を持ってやりました。同学年でも女の子は母性愛に目覚めているのかなと思いました。

一人の6年生の男の子が信号が赤になりそうなときに道を渡ろうとしたので旗を振って静止しました。「信号が赤でも車が来ていなかったら渡っても良いやん」といいました。小さい子どもが真似をしてはいけないからだめだと答えるとと、「おじちゃんは人も車も通っていなくても、旗を信号通りに振っているの?」と尋ねてきました。これには一瞬答えに詰まってしまいました。考えれば旗を振っていることが多い私です。「これはおじちゃんの仕事?」とさらに質問してきます。「ボランティアだよ」と答えたところで青信号になり「ふーん」と言いながら帰っていきました。こんなやりとりの生活も明日からしばらくお休みです。

7月14日(土) 「7月大歌舞伎」

兵庫県芸術文化センターの「伝統芸能講座」を受講していますが、その鑑賞講座が大阪難波の松竹座でありました。7月大歌舞伎昼の部で、「双蝶々曲輪日記」「棒しばり」「荒川の佐吉」の3演目で、どれもとても楽しい話でした。私のような素人にとっては、舞台を見ているだけでは意味の分からないことが沢山ありますが、ヘッドホンガイドを借りて解説を聞きながら鑑賞すると話の筋や人間関係がよく分かり、十分楽しめます。普段は踊りの演目はその美しさや技能があまり理解できないのですが、昨日の「棒しばり」は解説で話しの流れがよく分かり、コミカルな演技につい声を出して笑ってしまいました。

又、最後の演目「荒川の佐吉」では、親やその妹から見放された盲目の赤ん坊を育てた佐吉が、引き取りに来た母親の前で苦労して育てた話しをする場面で、歌舞伎を見ていて初めて涙を流してしまいました。それもなかなか止まらず、多少恥ずかしい思いをしましたが、3演目全てが人情もので、歴史的な背景を理解する必要もないので、話しに引き込まれたのだと思います。

それにしても江戸時代の庶民を含めて多くの人々が解説無しでこの様な歌舞伎を理解し、愉しむことができたということに驚きます。また、一昨日の宝塚歌劇もそうでしたが、映画と違って生の舞台は役者一人ひとりの情熱が伝わり、心から感動します。9月の伝統芸能鑑賞講座は西宮芸術文化センターでの能・狂言です。どの様な舞台が見られるか楽しみにしています。

ところで、以前私のホームページの行間がつまっていて読みにくいという指摘がありました。行間を広くしたいと思っていましたが、どの様にすれば広くできるのか分からず、ツールのオプションで「改行キーで段落を作成する」と書かれていたので、その項目にチェックを入れて実行すると段落ごとに隙間が出来ました。これでも多少は読みやすくなったかなと思い、しばらくそのままにしておくことにしました。いかがでしょうか。

7月12日(木) 「宝塚歌劇・ロミオとジュリエット公演鑑賞」

宝塚大劇場の月組公演に招待され、久しぶりに夫婦で観劇しました。私はこの物語については名前を聞いていても実際の物語についてはよく知りませんでした。だから初めは赤い服装と青い服装とが入り乱れて踊りまわり、やがて争う場面に移り変わっていく様子を、就職して間なしに同僚と見た映画「ウエストサイド物語」の場面をイメージして見ていました。やがて青い服のロミオと赤い服の側のジュリエットが恋に落ちてからは、物語が良く理解できました。そしてウエストサイド物語は結末こそ違うけれども、ロミオとジュリエットにヒントを得て作られているように思いました。

宝塚歌劇だけあって、舞台の美しさ、華やかさに圧倒されながら物語に引き込まれてしまいました。そして物語の最後に二人がベッドで亡くなった後、そのベッドが立てられたときの絵画を想わせる姿は圧巻でした。又恒例の卒業生の白を基調とした華やかな服装で踊るダンスやラインダンスはとても清楚で、ベテランのバックダンサーとして再登場したときに思わず双眼鏡を手に取ってしまいました。この様な楽しい舞台に招待いただいたことを心から感謝しています。

明後14日は、今度は伝統芸能講座から松竹座での歌舞伎公演を鑑賞することになっています。こちらも楽しみです。

7月10日(火) 「江井ヶ島海岸公園の除草」

江井ヶ島海岸一帯を江井ヶ島校区の7つの高年クラブが分担して除草作業をします。今日は私が所属している西江井友愛クラブの役員8人で駐車場下の見晴台からさらに下のテラス一帯の除草をしました。朝から良い天気で、初めのうちは涼風も多少吹いていましたが、時間と共に日照りが強くなり、気温も上昇し、汗が噴き出してきました。8時30分から1時間半ほど経ったとき、水分補給で休憩をしばらくしました。それから再び除草に取りかかり、11時半頃には終了しました。その後女性3人には休憩をとってもらって、男性5人で県が除草作業をした後積み上げている草をゴミ袋に詰めて可燃物置き場まで運ぶ作業をしました。その量は半端ではなく、先日来の雨で水分をたっぷり含み、高温で腐敗していたので、初め手で袋に入れていましたが、大きなムカデがいることが分かり、スコップですくって入れました。それでもセイダカアワダチソウの茎は硬く袋が破れるので、いちいち折って袋に入れていると、その作業は大変でした。結局90L入りの袋15個分あり、手で運びましたが、久しぶりに顔から汗がポタポタ落ち、汗が目にしみても手袋が汚れているのでどうしようもありませんでした。12時を大分回ってやっと終了しました。500mlのペットボトルのお茶をほぼ飲み尽くしました。

家に帰って残り湯の風呂に浸かって汗を流し、すっかり着替えました。朝5時半に起きて庭木の消毒をしていて、疲れていたので昼食後休もうと寝転んだのですが疲れがひどすぎたからか眠れませんでした。明日は午後から姫路で歴史講座に出席しますが、居眠りに注意しなければなりません。

6月26日(木)~27日(金) 「四国・剣山登山ツアー」

一歩進の「月一ツアー」は四国別格参拝が終わり、6月は剣山へ出掛けました。申込者多数で、今回は初めて大型バスで開催されました。集合場所では、最後まで共に四国歩き遍路で結願した仲間がいて、3年ぶりの再会に感激しました。参加する前日まで体調がいまいちで、登山はリフトを使った楽々組にしようかと思っていました。しかし、みんなの顔を見ているとなんだか元気が出てきました。

淡路から松山、徳島道を走り、吉野川ハイウェーオアシスで和食の昼食を摂りました。その後、剣山へのドライブウェーは大型車では進入できないので、つるぎ町役場で町役場の職員が運転するマイクロバスとワゴン車に乗り換え、剣山に向かうことになりました。観光が主産業ならではの町の配慮を感じました。

つるぎ町は巨木王国として売り出していることもあって、途中、国指定天然記念物「日本一の大エノキ」の見学に立ち寄りました。カメラに収まりきらないほど太く、左右に枝を広げた姿に感動しました。そこでは町の職員が詳しく解説してくださいました。幹まわりは8.70m、高さ16m、枝張りは18mもあるのだそうです。根元には赤羽根大師が祀られており、「赤羽根大師のエノキ」と呼ばれていますが、最近まで地元の人たちはムクノキだと思っていたそうです。赤羽根大師堂の中には「ありがたや

のぼれば大師 かげの上 えの木の根に おわしまします」という御詠歌が掲げられていました。「むく」と書かれていたところを「え」と書き換えられており、そのために下の句が6・7になってしまっています。遍路達の参加者だけあって、先達と一緒に般若心経を唱えました。そばではキヌガサタケが見られました。

いよいよ標高が1000mを越えると、雨が降ってきました。剣山登山口見の越の手前にある夫婦池そばの宿舎「ラ・フォーレつるぎ山」に到着したときには本降りで、その日の近場の登山は中止し、早めの風呂に浸かり部屋でゆっくりしましした。

夕食は豚しゃぶで、再び体調をこわさないか少し心配でしたが、ビールを雰囲気につられて飲みました。でも量は控えめにしておきました。夜は9時頃には床につき、目が覚めると夜中の1時前でした。トイレに行き、しばらく目が覚めていて、川柳の兼題を考えたりしていました。実はこの時刻空がすっかり晴れ渡り、満天の星が見えたという話を翌朝になって聞き、一度昔見ていたような満天の星を見たいと思っていただけに、とても悔しく思いました。

朝、目を覚ますと日が照っていて暑くなりそうな予感でしたが、とにかく登山が出来る天候を有り難く思いました。6時45分から朝食だったので大急ぎで顔を洗い、荷物などをまとめていると、テレビが5時45分を表示していました。朝時刻を1時間見間違え、5時に起き出していたのです。

マイクロバスと宿の軽自動車で7時30分に宿舎を出発し、リフト乗り場まで送ってもらい、私たち健脚組は登山口から頂上まで4000mの登山道を7時50分に登り始めました。リフトが9時まで運転されないということだったので、ゆっくりしたペースで登りました。30分近く登ったと思っても、まだ登山口からは420mという表示に先が思いやられました。リフトの西島駅まで930mという表示があり、今までの倍ほど登っても頂上までの半分以下の距離だということがわかり、疲れを感じました。

8時30分頃に海抜1600m、西島駅まで400mという表示があり、リフトが早めに運転開始され、リフト組は西島駅に到着しているという知らせが入りました。そこからの400mはちょっとペースが上がったように思いました。8時50分ようやく西島駅に到着、ここからは今から登る剣山の頂上や山小屋、そこからさらに挑戦するジロウギュウの美しい山並みが見えていました。

トイレなどを済ませ、掲示板の地図で登山コースを確認した後、9時10分全員揃って剣山頂上へ向けて出発しました。楽々組(リフトで登った人たち)を列の前の方にして先達がゆっくりとしたペースで先導してくださるので、私は後方で適当に写真をとりながら登りました。それでも20分ほどで600m登り、大剱神社に到着しました。ここで15分ほど休憩し、頂上まで960mだということを確認して出発しました。急坂でしたが、途中の奇岩や展望を楽しみながら15分ほど登ると頂上近くに見えていた青い山小屋が見えてきました。

1時間かけて、やっと頂上下にある剣山本宮宝蔵石神社に到着しました。そこでしばらく休憩し、10時30分やっと標高1995m剣山頂上に到着しました。そうこうしていると霧がかかり始め、これから登るジロウギュウが見えなくなってしまいました。しかしそれは一時で直ぐに風で流され、10時40分、楽々組の二人を残してジロウギュウへ出発しました。遠くから見ているとまるでゴルフ場のようななだらかな道に思えたのですが、下り始めると岩角や崩れた石の道でみんな苦労していてなかなか前へ進みません。渋滞するたびにジロウギュウの美しい眺めをカメラにおさめ、逆に剣山の険しい下り坂をカメラにおさめました。やっとジロウギュウの登り口に辿り着いたところで残りの楽々組にもその場で待ってもらって、11時30分頃から健脚組はジロウギュウにアタックしました。こちらも見た目より険しく、しかも健脚組とあって登るペースが速く、ついて登るのが大変でした。11時50分、やっとジロウギュウの頂上にたどり着きました。一緒に四国歩き遍路をした他の仲間達に手紙を送るため、3年ぶりに出会った仲間と先達と3人一緒に頂上で記念写真をとりました。

12時に山頂を出発、登りとは違う比較的なだらかなコースを30分かけて下り、楽々組の待つ登り口まで降りてきました。途中クマザサやぬかるみに杖をとられ、杖の先についていたセイフティキャップを紛失してしまいました。すると、杖が深く突き刺さり、それを抜こうとして斜面に片足踏み滑らすハプニングもありました。両足とも滑らせていたらクマザサの斜面を滑って転落するところでした。

ジロウギュウの登山口から再び剣山の中腹まで10分ほど登り、リフトまで1430mという標識を見ながら西島駅方面へ下りました。1時を回った頃、大剱神社の下を歩いている頃にはすっかり疲れが出て、心の中で下りは楽々組と一緒にリフトで降りようと思っていました。その時私の心を読み取ったように、先達から全員リフトで降りようと提案がありました。一番に賛意を示し、みんなも賛同したので、私の弱い心をさらけ出さずにすみました。1時25分頃リュックを胸に抱いてリフトに乗りました。なかなか見の越駅には到着せず、急斜面を長々と下るリフトに1000円の値打ちがあると思いました。15分もかけて見の越駅に到着、再びマイクロバスとワゴン車で宿舎に戻り、空き腹にビールコップ1杯とととても美味しい昼食のカレーを頂きました。食事のときにつるぎ町職員の方から「つるぎクラブ」入会の案内があり、食後申込みをしておきました。風呂で汗を流し、すっかり着替えると気持ちよくなりました。

3時10分宿舎を出発、奥祖谷二重かずら橋に向かいました。3時35分に到着、早速坂を下って女橋を渡りました。渡った先に野猿があり、先の人から野猿に乗って対岸に渡っていました。待っていると時間がかかりそうだったので、今度は雄橋を渡って戻りました。駐車場の前に天然水がわき出ていて、コップが置いてあったので飲んでみました。思ったほど冷たさを感じませんでした。

そこからいよいよ帰路につきました。車に乗った途端雨が降り出しました。なんとお天気に恵まれていたのだろうと有り難く思いました。ワゴン車の一番後ろに乗っていたのですが、だんだんお尻が痛くなり、つるぎ町役場までとても長く感じました。それでも途中よく眠りました。5時40分頃やっとつるぎ町役場に到着、トイレを借りて大型バスに乗り込みました。その座席のクッションの良さに、観光バスの質の違いを感じました。皆さんはいろいろ食べ物を買って来て車内はいろいろな食べ物のニオイが充満していましたが、妻がマイクロバスですっかり酔ってしまったというので、私たちはお茶だけで何も口に入れずに帰ってきました。

後期高齢になって、ちょっと体力的に自信を失いかけていましたが、今回の剣山登山で多少自信を取り戻し、こんな楽しい旅にまた参加したいなと思いました。

日本一の大エノキ 赤羽根大師堂内 キヌガサダケ

剣山登山口 西島駅の登山口 西島駅から見た剣山山頂

剣山山頂のケルン 剣山から見たジロウギュウ ジロウギュウ山頂で記念写真

奥祖谷の野猿 二重かずら橋の雄橋 女橋

6月23日(土) 「我が家の菜園の野菜達」

先日玉ねぎとジャガイモを収穫しましたが、玉ねぎは良く乾いたようなので昨日ホームセンタで網の袋を買ってきて軒に吊しまいした。ガレージがあった頃は屋根の下に吊していたことがありましたが、トタン屋根が熱くなり、夏場に腐って落ちたりしました。ガレージを撤去してからは篭に入れて保存していましたが、秋頃から腐ることがありました。今回初めて網袋で試すことにしました。

ジャガイモは昨日栃木県にいる娘に10㎏送りました。それでもたくさん残っているので量ると、およそ40㎏収穫していました。次回息子が来たときにもおすそ分けするつもりです。昨日必要な食材を買ったので、今夜は肉じゃがが食べられそうです。

キュウリは2本植えていますが、もう4本ほど収穫しました。植木鉢栽培ですが、3日に1本くらい食べています。茄子は最初の1個は虫食いだらけでしたが、2個目以降がいよいよ収穫間近です。

ツルムラサキは一度収穫して食べてみましたが、味は上々で、買ってきた苗だけでなく、昨年の落ち生えも何本か成長を始めたので、今年の夏の葉野菜も大いに助かりそうです。トマトは実が赤くなり始めました。ミニトマトが間もなく口に入りそうです。小芋が10本ほど芽が出ていましたが、すっかり葉っぱが整いました。二十日大根も先に播いたのが本葉が大きくなり始め、後から播いたのもこのところの雨で双葉が出そろったようです。その他に青じそや赤じそが落ちばえであちこちに芽を出していたので、ジャガイモを収穫した後に植え替えてやりました。先日梅を漬けたので、赤じそは大いに期待しています。青じそも1~2回しそジュースを作りたいと思います。冬瓜は何も思わず苗を買ったのですが、トゲのちくちく痛い種類で少々困りものですが、雌花が上手く受粉して2~3個小さな実をつけています。そしてまだまだ雌花が咲こうとしています。

いつも10本以上育てる食用菊(もってのほか)は苗が根付かないなど今年は上手く育たず、6本だけです。大切に育てなければと思っています。

6月19日(火) 「無事台風をやり過ごすことが出来ました」

いよいよ葬儀の当日を迎えましたが、朝から暴風雨警報がでており、学校も休校になっていました。川柳教室も早々に連絡網で中止が伝えられました。朝から雨が降っていましたが風はほとんどなく、午前中に無事葬儀を終えることが出来ました。骨あげも済ませた2時半頃少し吹き降りになってきました。それでも傘をさして歩ける程度で、庭の菜園で順調に育っている野菜達も無事に台風をやり過ごすことが出来ました。

今年の茄子は1個収穫しただけでもう実がならないから処分しようと言っていましたが、今日見ると、小さな実がたくさん付いています。この分だと命拾いが出来そうです。そしてミニトマトも一つ赤くなってきました。もうすぐトマトの収穫も出来そうです。ゴーヤは雌花が咲くものの、いっこうに大きくなった実が見えません。いつもは薩摩長子という種類を植えるのですが、本格的な夏が来るまで雌花は咲きません。その代わり咲き出すとみんな大きくなって収穫できます。ところが今年は種類が違うので、苗の内から雌花が咲き始め、今も雌花が咲いています。いつになったら収穫できるのか待ち遠しく思います。

6月17日(日) 「ジャガイモの収穫と罰当たり」

今年はジャガイモの芽が出るのも遅く、花も遅れて咲きました。だからまだまだイモは出来ていないと思っていたら、すっかり大きくなっていました。朝早く起き、放送大学の仕事の本日分をすませた後、ジャガイモ掘りをしました。昨日雨が降ったので、条件はそれほどよくなかったのですが、真砂土が主なので案外水はけがよく、泥が付くことはなく2時間ほどで掘り起こせました。ただ、土にナメクジやダンゴムシ、それにカメムシなどがたくさんいて、それを退治しながらだったので大変でした。おまけに今日の日差しはきつく、蒸し暑さで汗がポトポト顔から落ち、着衣も全て汗が絞れるほど濡れました。2㎏植えたのですが大豊作で20㎏以上の収穫でした。ジャガイモがこれだけ収穫できたのは久しぶりです。

ところで19日(火)は川柳教室の日でしたが、京都のお遍路仲間に誘われて西国街道を歩くことにしていました。ゴールが山崎のサントリービールの工場で、プレミアモルツを試飲できるのが魅力だったからです。ところが親戚に不幸があり、18日が友引なので19日に葬儀があります。おまけに当日は台風が接近または上陸するとのこと、卑しい欲を出して罰が当たったのだと思います。

6月10日(日) 「半年ぶりの下痢」

今朝起きて直ぐに下痢をしました。この日の下痢は昔に経験したように水溶便が2度もどっと出ました。昨日夜遅くまで近所のカラオケ仲間と飲んでいたからだと思います。そして、今日は義兄の49日の法要で朝から出掛けなければならず、これは困ったと思いました。朝食はパンを軽く食べるに留めておき、食前に陀羅尼助丸を、食後に正露丸を飲んでおきました。出掛ける直前まで便意を感じていましたが、何とかそのままおさまっていました。昼食は新神戸駅近くの中納言でエビ料理のコースのご馳走でした。ウエイトレスにお願いして水をもらい、食前に陀羅尼助丸を飲んでから、料理を少しずつよく噛んでいただきました。油物以外は全ていただきました。お陰で何とか下痢は治まりました。ここしばらく食前の陀羅尼助丸を続けて服用したいと思います。

6月5日(木) 「明石第九合唱団結団式」

今年も第九合唱団の練習が始まりました。6年前から明石市民会館の運営を入札で指定管理者を決めています。これまでは地元の神戸新聞社や神戸国際会館が運営をしていたので、明石市が運営しているときとあまり違和感はありませんでした。ところが今年は県外の会社が落札したので、これまでとは雰囲気が違っていました。

新しい市民会館長は過去に第九を歌った経験があるということで、自分も舞台に立ちたいという希望を持っておられ、運営も今までとは違って演奏側に近い立場で進められるのではないかと期待しています。ただし、本人は広島から通勤しておられるとのことで、練習にどれほど参加されるのか、舞台に立つことが実現するのか、本人も未知数のようでした。今年は練習を休む場合は事前に届けるようにいわれ、早速6月28日は欠席することになるので届け出なければなりません。その点では今までのようにいい加減な気持ちで参加できない雰囲気です。

これから12月8日の本番に向けて、厳しく、しかし、楽しい練習が半年間続きます。私は2001年から参加しているので、今回は12回目ですが、第30回という記念演奏会を少しでも良いものにするために、自分なりに努力したいと思います。

6月2日(土) 「しだれ梅の梅酒」

庭に母が植えたしだれ梅の木があります。高さは2メートルあまりですが、毎年美しい花が春一番に咲き、楽しませてくれます。昨年は樹にたくさんの害虫が付き、枝を大胆に切り落としました。そのためか、残った枝には今年は例年よりきれいな花が咲き、きれいな実が多くなりました。

5年前にもきれいな実が136個(1.9㎏)もなりました。そのまま捨てるのはもったいない気がして、だめもとで35度の焼酎に漬けました。今年蓋を開けて試飲してみるとなかなかの味です。これならいけると今年の夏はこの梅酒を飲むことにしました。

なお、今年の梅の実は漬けるほど数はありません。そして、まだ平成15年以降に漬けた梅酒もあり、昨年3㎏も漬けているのでここしばらく梅酒を作る予定もありません。きれいな赤い実が売り出されたら梅干しを漬けたいと思っています。

5月29日(火) 「男はつらいよ~知床慕情編」

地元の老人クラブ・西江井友愛クラブの5月例会を開催しました。私は相変わらず司会と映画技師です。手持ちの液晶プロジェクターと80インチのスクリーンを自転車に積んで朝から準備をしました。同じく役員がパソコン用のスピーカーを持参してくださるので、50人ほどが鑑賞する部屋ではこれで十分です。

会長がDVDを借りてこられたので、リハーサルで映写してみて初めて内容が分かります。今回は「男はつらいよ」を映写するということだけ案内状に書いておきました。「男はつらいよ」の映画は全編NHKBS放送で放映されたので、「知床慕情編」もきっと見た映画だろうと思っていましたが、実際上映してみると初めて見る映画でした。数ある中から見ていない映画でよかったなと思いました。

それにしても、現職時代はフイルムを映写機にセットして大変苦労しましたが、今は電源やスピーカーの接続さえ間違いなくしておけば後はDVDを差し込むだけで映写できます。だから、映画会をするといわれても決して苦になりません。

この日は午前中準備が出来た後、お昼に激しい雷雨になり、これでは皆さん来られないだろうと思いましたが、開会30分前にはすっかり晴れ渡り、安心しました。ところが皆さんが帰られる頃に雷が鳴り出し、帰られる途中で激しい雨が降り出したそうです。私たち役員は後片づけをし、反省会や次回の計画を話し合っている間にすっかり青空になっていました。

5月26日(土) 「桂一門の寄席」

桂ざこばや吉弥など桂一門5人が出演する寄席が明石西部市民会館ホールでありました。席は前から2番目の中央に近いところだったので、顔の表情もはっきり見ることができ、まさに特等席でした。しかし、大きなホールでするということもあって、演目の前に話す小咄など、放送のときのようにあたらず触らずの内容でもうひとつ盛り上がらないなという感じでした。その点高家寺で聞く落語は聴衆が精々100人程度で会場は満員、もちろんマイクを使わないし、特に照明もないのでお客さんの反応に応じて話が変わっていき、一体となって盛り上がります。ということで、小さな会場ほど盛り上がるということがよく分かりました。

5月24日(木)~25日(金) 四国88番別格3番慈眼寺および20番大瀧寺参拝と高越山登山でオンツツジ園へ」

いつもの旅行社「一歩進」の先達さんのお誘いを受けて、四国別格二十霊場ツアーに妻を説得して二人で参加しました。京都から参拝仲間を乗せてやって来たバスに乗り込み、満席で8時半定刻に湊川神社前を出発しました。慈眼寺の穴禅定をお参りするにはお昼に大きな団体が来るのでその後になると時間が遅くなるということで、途中トイレ休憩を済ませただけで、ひたすらバスは走りました。お陰で12時頃には到着し、直ぐにお寺に備え付けの白衣を羽織り、荷物は全て預けて穴禅定へ向かいました。

先ず柱の間をすり抜けて通れることを確認し、塩で体を清めました。入口で女性の先達から注意をいくつか受けました。その中にろうそくの持ち方、高く差し上げて自分の息でろうそくの火を消さないこと、前の人の伝言をよく聴き、動作を見てその通りしなければ穴を抜けることが出来ないばかりか、メガネを傷つけたりすることなど、その時はどんなところか分からないのでそれなら出来ると軽く考えていました。しかし、いざ穴に入ると前になかなか進みません。最初の難関でこれは出来そうにないとひとりの女性が後戻りをして出られました。やっと順番が来て中へはいると渋滞する意味が分かりました。四つんばいになったり、カニ歩きになったり、とにかく狭いところを通り抜けなければなりません。自分の体が思うように動かせずパニックになりそうです。まさににっちもさっちもいかないとはことことだと実感しました。その内にろうそくに上から落ちてきた雫がかかり、消えてしまいました。前を行く妻のろうそくを借りて火をつけようとしたのですが、なかなか付かず焦ってしまいました。そのために妻のろうそくはすっかり短くなり最後まで灯がもつか心配で、渋滞しているときは消すことにしました。悪戦苦闘した末にやっと一番奥に到着、帰りの順番が入ってきたときと違っていて、前の人の様子を見ていても上手く抜けられず、焦っている間にすっかり離れてしまいました。それでも入るときと違ったコースを辿るところでやっと追いつき、見よう見まねで抜けることが出来ましたが、四つ這から立ち上がるところで後ろの女性が立ち上がることが出来なくなり、手を伸ばして助けを求めてこられました。助け上げようと振り向いたところでろうそくが私の息で消えてしまいました。注意を受けたのはこのことだと初めて気が付きました。引っ張り上げている間に相手のろうそくも消えてしまいあたりは真っ暗になってしまいました。それでも立ったまま最後の難所を通ろうとしましたが、胸がつかえて通り抜けることが出来ません。暗くて分からず立ち往生していたら、先の方から女性の先達が最後の難所で出口だから火をつける必要はないといわれ、そんな格好では抜けられない、やり直して先ず頭を下げて頭から抜けなさいと叱咤されました。頭を下げても前の岩の間に頭を入れることが出来ません。「もっと下げて、もっと下げて」と連呼され、とうとう四つ這になってしまいました。暗くて様子がわからなかったのですが、体を沈めると、外の明かりが微か感じられました。20人ほどがやっと抜け出したときには2時間近く経っていました。その後本堂と大師堂をお参りしましたが、その時点で既に出発時間が過ぎていました。今からでは次のお寺には間に合わないということで、境内でゆっくりお弁当をいただきました。慈眼寺を少し下ったところに灌頂ヶ瀧があり、バスから見ると高いところに水が流れているだけでした。ところが150段の階段を登って滝壺の近くまで行くと、70㍍の瀧は上の方だけ水があり、後はしぶきとなって落ちてきていました。予想以上の迫力に、しばらく岩に腰掛けて眺めていました。

その後ホテルがある美馬町穴吹へ向けてバスはひた走りました。私はといえばすっかり眠ってしまい、気がついたら徳島道の脇町IC手前でした。うだつの脇町の町並みを少し見学してからホテルに入りました。脇町は10年以上前に一度訪れたことがありましたが、すっかり整備されてきれいになっていました。今日は穴禅定でいつも使わない足の筋肉を使ったのと、身軽な先達について150段の階段を一気に登ったためか、脇町でバスを降りて歩き始めた途端にすねの上の筋肉がつってしまってしばらく歩くのに苦労しました。これまですねの裏側の筋肉がつることはありましたが、すねの上側の筋肉がつるのは初めてでした。

ホテルに到着早々に風呂に入り、足の筋肉をよくもみほぐしておきました。夕食の風呂上がりの生ビールは最高で、食事も美味しく、また先達が前に座っておられたこともあり、夕食後も長くお話しを聞かせていただきました。いろいろ宗教に関わるお話しをしましたが、行き着くところは感謝の心を持ち続けることが大切だと思いました。また隣の席の京都から来られている方から、西国街道を歩くイベントに誘われ、妻が歴史街道に興味が深く、桜井の合戦に関わるところを地元の人に案内してもらう機会は2度とないと思い、またゴールがサントリーのビール工場だと聞くと私の気持ちは大きく傾き、当日は川柳教室の日ですが、お天気さえ支障なければその話に乗ろうと思っています。

翌朝雨が降っており、これは大変だと思いました。しかし、気温はやや低めで、小降りになってきたので防水のウインドブレーカーで登山できそうでした。ホテルを8時に出発、高越山登山口にある明王院までバスで行き、登山の無事を祈って8時40分、地元の方の案内で登山を開始しました。いきなり急な坂道を速いペースで登るので息が弾んでしまいます。仕方なく集団の後ろをマイペースで登りました。途中写真を撮ったりするのでますます遅れますが、写真を撮る間止まっているので元気を取り戻すことが出来ます。35分ほど歩いたとき、山頂まで4㎞という標識が建っていました。出発前山頂近くの高越寺まで3㎞と聞いた気がしていたので、これは大変だと思いました。後ろから来られる先達が息を吸ったら3歩で息を吐ききるようにすればよいと話されたので、息を吸うより吐く方に意識すると、ずいぶん楽に歩けるようになりました。それでも第2集団から後れてしまいましたが、後ろに離れてもうひとりの参加者と先達がいるので気が楽でした。

30分ほど登ると山頂まで3㎞の標識がありました。やがて「高越寺まで2.7㎞←→山川まで2.2㎞」という標識があり、今回の登山は4.9㎞だということが分かりました。しばらく登るとマムシ草が花をつけていました。すっかり汗をかき、時々胸元から冷たい空気を送り込んで、秋に来れば真っ赤な実をつけているだろうと想像しながら急な坂道が続く登山道を登りました。20分ほどで海抜555mの鳥居が建つ広場に着きました。ここでしばらく休憩をとり、水分をしっかり補給しました。これまでも何度か休憩がありましたが、到着が遅いので、休もうと思っても水を一口飲むと直ぐに出発になってしまいます。再び登山道を登り、倒木の陰に標識があり頂上まで1と見えたので残り1000mと思って覗き込むと1500mと書かれていてがっかりしました。疲れもピークで、帽子は汗ですっかり濡れ、目に汗が流れてきます。再びマムシ草を見つけました。今度は茎の模様がヘビのようで見事でした。白い花もあちこちで咲き、ウグイスの声とともに疲れをいやしてくれます。丁度11時に山頂まで1㎞という標識を通過しました。さらに15分程登ると真っ赤なツツジの花が林の中で咲いているのが見え、何となく到着を匂わせてくれます。それから5分登ると、煉瓦の柱が2本、目的地の高越寺山門ということでした。さらに山中の坂道を上り、高越大権現の三の鳥居をくぐってしばらく登るとやがて急な階段があり、その上に山門が建っていました。しかしその石段は荒れていて、いろんな方向に傾いていて気をつけなければ踏み外しそうでした。11時30分、やっと高越寺に到着、先ずお参りをしました。汗を拭いていると、みんなは10分ほど登ったところの標高1133mの高越山頂上まで登るといいます。しかし、聞けば、これから先まだ1時間ほどかけてオンツツジ公園まで歩くということなので、私はお寺の休憩所で休むことにしました。そこでお寺を管理しておられる方からお茶のお接待を頂きました。みんなが頂上から下山してきたので、再び歩きました。今度や上り坂ではないので気楽に歩けます。1㎞ほど山道を歩くとお寺の駐車場に到着し、ここからは車が通れる道になります。しかし途中峠が二つほどあり、上り坂は結構しんどい思いをしました。高越寺から45分ほど歩いたところで、突然目の前にたくさんのツツジの赤い花が現れました。船窪のオンツツジ群落です。ここは標高1060mで東西500m、南北60mという広大な船型の群落で、満開の花をつけている景色は圧巻であり、、いつまでも見飽きない光景でした。展望台に上がってパノラマ写真を撮っていると雨が降り出してきました。幸い屋根のある休憩所に入ることができ、そこでツツジを見ながら昼食の弁当を食べました。地元の案内をしてくださった方の奥様が冷やしたコーヒーゼリーを接待してくださいました。雨とともに霧がかかっていましたが、弁当を食べ終わる頃には雨も止み、霧も晴れて食後しばらく花の写真を撮りました。しかし規模が大きく、全体を取り込むことは出来ませんでした。登山をせずにバスで登った一部の人は高越寺のお参りは出来ませんでしたが、登山前に紙漉工場の見学をしこちらに着いてからみんなを待っている間に、この広いオンツツジの群落を一周していたそうです。きっと素晴らしかったと思います。

オンツツジ公園から700m程下ったところでバスが待っていました。聞けば、先程の奥様がバスから自家用車でお弁当など荷物を全てこの公園まで運んでくださったそうです。四国の方の物心両面のお接待には心打たれます。バスに乗車し、そこから別格20番大滝寺へ向かいました。非常に細い山道をバスで下るのは大変で、途中何度も乗用車と出会い、その都度プロの運転手の手腕を実感しました。

脇町インターから高松方面へ北上、途中別れてからまた山道を登っていきます。ここは観光地ではないのですれ違う乗用車もなく、曲がりくねった山道をかなりの距離登っていきました。15時50分やっと大滝寺に到着、お参りを済ませ、16時15分やっと帰路につきました。帰りのバスの中で、来月の四国第2の高さを誇る剣岳登山の案内があり、今日の素晴らしい体験から、来月も是非参加したいとバスの中で盛り上がりました。

穴禅定のある慈眼寺本堂 灌頂ヶ瀧 うだつの脇町の町並み 四国歩き遍路以来お世話になっている先達夫妻

小雨の中、高越山登山口へ 案内をしてくださった地元の方 マムシ草

やっと辿り着いた煉瓦造りの山門 階段の上に高越寺山門 高越寺境内

満開のオンツツジ 500m続くオンツツジの群落 大滝寺

5月23日(水) 「江井ヶ島校区交流グラウンドゴルフ大会」

朝9時から昼食を挟んで6ラウンドのグラウンドゴルフをしました。前々回参加したときは最下位という不名誉な成績に終わりました。そして前回はブービー賞という何とも言えない成績で賞品を貰いました。今回は男性38人の参加だったので、せめて35位の飛び賞くらいの成績を目指しました。結果は6ラウンドトータル142打という成績で31位でした。あと一息でホールインワンという機会が2度ありましたが、その時に入っていれば30位の飛び賞がもらえるところでした。それでもこれまでより成績がよかったということで我慢しておきます。ちなみに優勝者のスコアは118打、最下位は154打、平均は133打でした。

5月21日(月) 「金環日食」

校区の小学校から、当日は7時までに登校し、学校で金環日食を観測するという連絡が届きました。私も8時からグラウンドゴルフがあるので6時に起き、洗面や食事を済ませ、7時には外で日食を観測したいと考えていました。子どもたちは6時半頃、にぎやかに登校する声が聞こえました。スクールガードにあたっている人も見守っておられました。

子どもの頃手鏡で反射させた陰が日食にあわせて円が欠けていくのを見た覚えがあるので、丸い手鏡で白い紙に映してみましたが、見事に失敗でした。前日に実験をしておくべきでした。日食メガネを買っていなかったので、カメラと三脚を持ち出し、撮影してみました。すると何となく映っていました。ところが7時15分頃から厚い雲に太陽が隠れ、時々雲の薄いところで姿を見せます。慌ててカメラのスイッチを入れ、望遠にしてシャッターを押す頃にはまた雲に隠れてしまい、なかなか思うように撮せません。その内にいつの間にか金環日食の時刻が過ぎてしまっていました。折角282年ぶりの金環日食だというのに、観測できないまま終わってしまいました。8時にはすっかり雲が晴れ、グラウンドで仲間の持っている日食メガネを借りて太陽を見てみました。見事な部分日食が見えました。やはり専用のメガネを買っておくべきでした。そして、小学生が詠んでいた俳句「金環食 心のカメラに 撮っておく」のようにすればよかったと思いました。

Am7:30 Am7:33

5月17日(木) 「笑ヒの会(しょうひのかい)」

明石市生涯学習センターで笑いながら消費者問題について学ぶ会がありました。定員100人ほどに300人が応募したそうで、幸い当選通知が届き出掛けました。落語家が来て話しをするとは聞いていましたが、行ってみると落語家が3人、それも桂あやめ、桂阿かし、笑福亭生壽とそうそうたるメンバで、それぞれ楽しい落語を聞かせてくれました。その合間にクイズと称して消費者問題の例題が示され、阿かしが司会しながら他の二人がその問題について自分の考えを面白おかしく述べ、参加者が結論について答えます。最後に市の消費者問題担当者が解説します。

これまで高家寺寄席に何度も聞きに行きました。生の落語は本当に時間を気にすることなく落語家がおしゃべりするので楽しめますが、いつも4題で1000円の木戸銭を払います。今回は往復ハガキ100円で3題も聴くことができなんだか得した気分でした。

5月16日(水) 「鬼ノ城と足守へ」

今日予定されていた地域の交流グラウンドゴルフ大会がグラウンドコンディション不良のため中止になりました。お天気は回復していたので、例によってカーナビを頼りに鬼ノ城へ出掛けました。カーナビにしたがって明姫幹線から姫路バイパスの高砂西ICへ、そこからはカーナビに逆らって姫路西バイパスを通って、山陽自動車道姫路西ICへ進みました。岡山道総社ICで降りると、そこからはあまり遠くなくて、カーナビのお陰で迷うことなく行くことが出来ました。山道にさしかかったところに7つの駐車場があり、このあたりに止めるのかなと思いましたが、上から次々車が下ってくるのでもう少し先に進みました。やがて「鬼ノ城駐車場まで3000m」という標識とともに道が狭くなりました。こんなところで車と行き違ったら困るなと思いながら慎重に山道を登りました。幸い車と行き違うことなく山上の鬼城山ビジターセンターの駐車場に到着しました。そこには予想外に何台もの車が駐車していました。

丁度お昼になったので、先に昼食を済ませました。その間山からどんどん人が下ってきて、車で帰っていきました。そして新たに次々と車がやってきて山へ登っていきます。車はみんな岡山か倉敷ナンバーなので、常連の人たちかなと思いました。

昼食後、ビジターセンターでトイレを済ませ、館内の展示館で鬼ノ城のおよその学習をし、地図をもらって出発しました。急な上り坂が目の前に現れ、杖がおかれていたので借りて進みました。急坂を登り切ったところに大きな建物(西門)と見晴台(角楼)があり、先ず感動させられました。見晴台でしばらく素晴らしい景色を眺めたあと、北門へ向かって歩きました。ウグイスの声を聞きながら山を登ったり下ったりすると、やがて北門に到着しました。きれいに整備されていました。そこから少し後戻りし、坂を登り切ったところから礎石建物群がある方へ入っていきました。途中に建物の礎石がいくつもあり、このあたりがお城の中心だったのかなと思いました。池などを見ながらその道をさらに進むと急に視界が開けました。鍛冶工房跡でそこから高く石垣が積まれた突出部(屏風折れの石垣)が見えたのでそちらへ行きました。よくこんな山奥にこれほど高く切り立った石垣を作り上げたものだとまた感動しました。そこから引き返し、今度は東門に向かいました。東門もきれいに整備されており、さらに南門へと進みました。途中先程の突出部ほどではありませんが先端まで行って下を覗き込むと全身に恐怖が走るような突出部がありました。南門を過ぎると、鬼ノ城を築く上でいろいろ工夫された工法の跡がたくさん見られました。特に水門を見るために道をそれて歩きましたが、西暦600年頃にこの様な技術を持っていたことにも驚きでした。

やがて元の西門まで戻ってきました。朝鮮式の山城だそうですが、日本の山城としてはとてつもなく大きなものだと思いました。3時間ほど山上で楽しませてもらいました。

総社ICから鬼ノ城へ行くときに足守という標識を見たので、帰りに寄ることにしました。10年以上前に一度訪れたことがあるのですが、古い町並みだったと思うだけで記憶にあまり残っていませんでした。とりあえず足守駅へ行けばどのあたりか分かるだろうとカーナビにインプットして駅まで行きました。駅前の看板を見てもいまいち分かりません。そこへ偶然パトカーがやってきて、巡査が降りてきました。尋ねると、今通ってきた道を引き返し、交差点で駅とは反対の方へ曲がれば直ぐにあったことが分かりました。3㎞ほど走ると足守プラザに到着しました。駐車場に車を止めて散策しましたが、大きな屋敷に突き当たり、木戸の中から人がでてこられたので尋ねるとどうぞといわれ庭を見せていただきました。和洋折衷の豪邸でした。そのあと再び町並みを歩いていると、「まちなみ館」がありました。見学していると女主人がいろいろと町について説明してくださいました。大きな造り醤油の蔵があり、藤田と書かれているのを見て、先程の豪邸も表札に確か藤田と書かれていたので、ここのお屋敷だったのかなと思いました。

まちなみ館で教わった近水園へとりあえず行くことにしました。小学校のすぐそばで、池に映る国宝級の建物「足守文庫」や花盛りのシャクヤク園などを見ました。そのそばに秀吉の北の政所・ねねの実兄木下家定が領主として住んだ家がありました。こんなところにねねに関わる人がいたとは思いもよらず、歴史に疎い私にとってこれまた感動でした。

夕方6時近くなっていたので、そこからもと来た道順で帰りました。姫路西~総社間の高速料金が、往きはカーナビが1700円といったのに、ETCでは1350円になり、帰りは900円台の表示でした。どの様なシステムになっているのか分かりませんが、ETCを搭載しているといろいろな割引があるのだなと得した気分で無事帰り着きました。また、最近高齢者運転のマークを購入したので、車に貼り付けて出掛けました。高速の走行車線を走っていると、ほとんどの車が追い越していきます。それでも時々トラックが80キロ以下で走っていると追いつきます。そんなときは十分安全を確かめて追い越します。トラックの運転手はこの老人は飛ばすなあと思っていることでしょう。中には下り坂で再び追い越していくトラックもいたようです。

鬼ノ城全景模型 西門と角楼 突出部(屏風折れの石垣) 突き固められた土塁

足守の町並み 木下家の復元された門 花盛りのシャクヤク園 近水園

5月10日(木) 「丹波市市島町白毫寺の九尺藤」

神戸新聞朝刊に白毫寺の藤が見頃だという記事が写真入りで載っていました。午前中はグラウンドゴルフの例会があったので、昼食を済ませて出掛けました。100m程のL字型の藤棚には藤色の花が房を伸ばして見事に咲いていました。3時半頃に到着したのですが、まだ続々と車がやってきていましたが、帰る車も多く、何とかスムーズに駐車することができました。このお寺の藤はここだけでなく、警察を退職された記念や中学生の卒業記念に植えた藤もありました。

それにしても初めて見たのが、墓地のそばの苔の生えた梅の古木に幹の模様そっくりの毛虫がいたことです。この様な保護色の模様の毛虫が存在するのは驚きです。

九尺藤 警察退職記念樹 古木の毛虫

5月9日(水) 「播磨松めぐり」

県立歴史博物館で開催されている歴史講座に参加しています。今日の演題は「播磨松めぐり」でした。江戸時代、旅が流行りだしたとき、播磨地方の名松を巡るという楽しみがあったそうです。加古川市の別府住吉神社の手枕の松をスタートに尾上神社の高砂の松、鶴林寺、加古の松を訪れたあと船で加古川を渡り、高砂神社の相生の松、曽根天満宮の菅公お手植えの松、石の宝殿などを2日かけて巡ったのだそうです。

名松といえば明石市魚住町のぼたん寺の境内には臥龍の松といわれる大きな松が横たわっていました。昭和30年代後半はまだ見られましたが、40年代には枯れてしまいました。播磨の名松も全て何代目かの松が今見られるそうですが、加古の松のように今は跡形もないものもあるそうです。

松は日本人にとって神霊があると考えられ、正月の門松などはその典型だと考えられます。松竹梅はおめでたい木の代表ですが、その中でも松が最も上位に位置づけられているのもうなずけます。それほど日本人にとって松は大切であり、ありがたい木なのでしょうね。

5月6日(日) 「断捨離のステップ1は外に出すこと」

2月になったら断捨離を始めるといっておきながら、断捨離する部屋が極寒で、暖房機器もないため、ついつい延び延びになり、本を数冊断捨っただけです。日々の断捨離のメールマガジンでいろいろと取り組みのアドバイスをいただきますが、15分で片付けられる程度を日々続けることなど、試してみましたが継続できません。むしろ日々のアドバイスによって自分ができないふがいなさと、断捨離しなければという強迫観念の強まりばかり感じます。いっそメールマガジンの配信を停止すればと思ったりもしていました。

今日の小松片付け士のメールの中で、断捨離のステップ1は「出すこと」だと書かれていました。そういえば、本箱の捨てる本を選ぶときに、本の背表紙を見て「この本は必要ない」と思う本だけをピックアップしていたので、大して本箱の中身を断捨ることは出来ませんでした。明日からは1段ずつ全ての本を一度出してから要る本と要らない本を分けて断捨ろうと思います。1段ずつというのは1段だけなら15分で終わるだろうと思えるからです。これをせめて1週間に4日実施すれば1月ほどで全ての本を点検して断捨離を終えることができると思います。この様なアドバイスをいただけるので、当分は断捨離メールマガジンを受信しようと思います。

ちなみに断捨離のステップについて step1「外に出す」 step2「分ける」 step3「減らす」 step4「しまう」 という順に取り組むのだそうです。

5月5日(土) 「今年2度目のNHK大阪大ホールへ」

1月28日にNHK大阪大ホールへ出掛けたとき、5月5日に今年2度目の公開生放送をすると聞いていたので、往復ハガキで応募したところ当選ハガキが届き、10時前に家を出て、12時前に大阪放送局に到着しました。今日は放送局のエントランスでこどもの日のイベントが開かれており、前回のように行列をすることなく座席券を受け取ることができました。屋外に出るとたまたまテーブルを離れる人がいて、そのあとに座ってゆっくり昼食の弁当を食べることができました。会場にはいると2階の正面の席で、双眼鏡でよく観ることができました。

ぼやき川柳の兼題は「子ども」と「輝く」で、「年金もかじられスネが悲鳴あげ」「輝いていた亡父(ちち)目指し老い生きる」の2句を投句しましたが、事実でないことを詠むと説得力がなく、入選しませんでした。今回は浜村淳の映画の話しの他、落語などバラエティに富んでいて楽しい3時間でした。

帰りの電車では甲子園から乗り込んできた阪神フアンに試合結果を訪ねたことがきっかけで、野球談義に花が咲きました。自分は星陵高校に入れる学力があったけれども、野球で甲子園へ行きたくて育英高校へ進学し、硬式野球部に入ってプレイしたこと、金本の新しいバージョンのユニホームを7000円で購入したこと、祝杯を挙げるために高校時代の仲間が経営する寿司屋へ帰りに寄ることなど嬉しそうに話してくれました。

5月3日(木) 「平山郁夫展」

午前中はグラウンドゴルフの例会でした。当番に当たっていたので、朝6時に起きてグラウンドの状態を見に行きました。というのは昨夜来の雨で、家の前の道路も濡れていたので、きっとグラウンドは水たまりができていて明日に延期の連絡をしなければならないと思ったからです。ところがグラウンドの水はけが良く、そのままスタートのマットとゴールを置くだけでプレイに支障がなさそうでした。7時過ぎにもう一度グラウンドへ行き、一部足跡の残っているところを鋤簾で整備し、いつものようにローラーをかけることもなく簡単に準備ができました。8時半にプレイが始まるとみんなはグラウンドの状態がよいので良い成績を出していましたが、私はホールインワンもなく、良い成績を残すことはできませんでした。4月の月間成績発表もありましたが、欠席が多く、ホールインワンの回数も最低でした。

午後から明石市立文化博物館へ平山郁夫展を観に行きました。大きな下図がたくさん展示されていましたが、下図といえども、精密に描かれていて素晴らしく、作品そのものもやわらかな筆致に感動の連続でした。また、原爆投下の日の状況を記録的に展示されているのも心打たれました。10年ほど前に平山郁夫記念館を訪れたことがありますが、ツアーだったため時間が制限されゆっくり鑑賞できなかったので、もう一度瀬戸田の記念館を訪れたいと思いました。

4月26日(木)~27日(金) 「うすずみの里へ」

旧根尾村(現本巣市)で平成5年、妻が薄墨の桜の植樹をしています。現地では「薄墨桜のオーナー」と呼んでいます。この開花の時期に西国33番の谷汲山華厳寺を訪れ、掛け軸を完成させると共に、うすずみの里を訪れようと決めていました。開花は先週だったのですが、いろいろな用事があってこの日になってしまいました。この日は丁度私の後期高齢者の仲間入りをする日でもあったので、その記念旅行もかねていたのです。だからうすずみの里で1泊しようと、1週間ほど前にインターネットで予約をしました。連休前だったので直ぐに予約受付の返信がありました。ただし、桜は23日の雨ですっかり散ってしまったと書き添えられていました。

出発した26日は明石は雨も上がり曇りのお天気でしたが、岐阜県はかなりの雨で、華厳寺には寄らず、直接うすずみの里にある「うすずみ温泉ホテル四季彩館」へ向かいました。朝9時前に家を出て、ほとんど渋滞もなく順調に高速道路を走ったので、チェックインの3時少し前に到着しました。ホテルでは部屋の準備ができているからと受け付けてくれました。通された部屋は40㎡の広い洋室でした。ホテル向かいにある温泉館で部屋の番号と名前をいえば無料で入浴できるということだったので、浴衣に着替え傘をさして行きました。その姿を見ただけで温泉館はフリーパスでした。広い大浴場には、車で来ているお客がかなりいました。ゆっくり浸かってくつろいだあと、食事の時間までのんびり部屋で過ごしました。夕食会場へ行くとどうやらこの日の宿泊客は私たち二人だけのようで、そのためにたくさんの従業員のお世話になるのが恐縮でした。一昨日も千年亭でアルコールを飲んでいたので、今回は熱燗1合だけを注文して予約時にお願いしていた薬膳料理を、いろいろな食材の効能について説明を受けながらいただきました。朝鮮人参が苦いものだということも今回初めて知りました。

食後、今度はホテルの浴場に浸かりました。私たち二人だけなのに、男女別々のお風呂が準備されていました。部屋に戻って男性が岩風呂、女性がヒノキの風呂だと知りました。静まりかえったホテルで二人とも早くに床について熟睡してしまいました。だから夜中に何回か目が覚めました。その都度カーテンを開け、夜空を見上げましたが、きれいな星空を見ることはできませんでした。

翌朝早く起き、雲は残っていたけれども雨が上がっていたので6時頃からホテルに置いてあるウォーキングマップを見ながら約4㎞の健脚コースを歩きました。出掛けるときはとても寒く、コートを着て歩きましたが、坂道を歩いていると、汗ばむほどになってしまいました。オーナーの桜の木に行くと妻の名前が書かれた看板は根元に倒れていましたが、20年近く経った木は幹の直径が30㎝以上で、高さは10mほどに成長し、幹の地上1mくらいから二股に分かれ空いっぱいに枝を広げていました。坂を下り集落に入ると歴史のある村なの遺跡も多く、また、途中いろいろなビューポイントがあり、それらをカメラにおさめながら歩きました。高い山にはまだ雪がたくさん残っていて、その雪解け水と前日の雨とで、至るところから水が流れ出していて、川の水量は迫力満点でした。ホテルに戻って汗を流すために浴場へ行くとヒノキ風呂が男性用になっていました。すっかり晴れ渡った露天風呂で日にあたりながら温泉に浸かっているとヒノキの良い香りが気持ち良く、もっと長く浸かっていたかったのですが、朝食の時間が迫っていたので10分ほどで上がりました。

朝食でもご馳走をたくさんいただいて、9時過ぎにチェックアウトをしました。ホテル隣の道の駅で山菜などを買ったあと、もう一度オーナーの木に寄って看板を立てました。その時、そばの石を拾い上げると、石の下に小さな生き物を見つけました。10㎝足らずのサンショウウオのように見えました。サンショウウオは水の中で棲息しているものと思っていましたので、最終的には生き物の名前は分からないままです。石を元通りにして一路華厳寺へ向かいました。途中歴史が1200年という浄土真宗圓勝寺の看板を見つけ、寄ってみました。住職の奥様が私たちの姿を見て本堂を開け、電気を点けてくださいました。本堂に上がらせていただき、般若心経を唱えました。朝から気持ちがスッキリしました。境内には珍しく親鸞上人の銅像も建てられていました。

再び車を走らせ、華厳時の手前にある昆虫館の駐車場に車を止めて、再び参道を味わいながら歩きました。以前桜が満開の時期に息子に車で乗せてきてもらって来たときはすごい人出でしたが、今回は本当にお参りの人だけという感じで、観光バスの姿はありませんでした。参道を走る名鉄電車の姿を真似たシャトルバスは僅かしか人が乗っていませんでした。掛け軸に最後の御詠歌を書いてもらって満願になりました。満願寺や奥の院を回った後車に戻り、道の駅「織部の里もとす」へ行き、昼食を摂りました。そのあと織部記念館を見学しました。入館料を払おうとするとJAFの会員権を持っているかとたずねられました。見せると3割引にしてくれました。今までいろいろなところを訪れましたが、相手から割引の特典を教えられたのは初めてでした。常に相手を思いやるという都会にはない良心を感じました。

そこからは一路自宅に向かいました。途中眠気を感じたので、多賀サービスエリアによって車の中で休憩しました。真夏ではなく、窓も開け放っていたので風が適当に通り抜け30分あまり熟睡してしまいました。それまではゆっくり走る車を追い越し、常に時速90㎞以上で走っていたのですが、睡眠をとり気分がスッキリしたところで80㎞前後で走る大型トラックの後方を車間距離を開けてのんびり走っていると気分的にも快適に走ることができました。阪神高速神戸線で湊川に近づいた頃から渋滞が始まり、仕方なく若宮で一般道に降りて帰りました。夜8時頃家に着きました。帰って夕刊を読み、若宮を過ぎたところでトラックが横転し、積み荷が散らばって走行車線がふさがれていることを知りました。

今回の旅でもカーナビを頼りに下調べをほとんどせずに行きました。カーナビの言葉を信じて返事をしながらその通り走ったお陰で迷うことなく無事に行ってくることができました。カーナビとETCの効果や便利さを改めて感じたドライブでした。

うすずみの里入口 二人で借り切ったホテル四季彩館 能の一場面の橋の欄干 オーナーの桜

枝を広げたオーナーの桜 サンショウウオ? 高い山にはまだ雪が

4月24日(火)~25日(水) 「グラウンドゴルフ親睦旅行」

西江井友愛クラブの健康スポーツ部の一つグラウンドゴルフ部の親睦旅行が例年通り鳥取県ハワイ温泉「千年亭」でありました。平成18年から参加していますが、5年ぶりのホールインワンを成し遂げ、それも3回というびっくりするような奇跡が起こり、2日間8ラウンドトータル180打で3位に入賞しました。賞品にプラスしてホールインワン賞ももらいました。

普段の試合ではほとんどホールインワンをしていないので、旅行の積立金にあたるホールインワン1回100円という拠出金もごく僅かであるにもかかわらず、皆さんと同じ金額で参加させて貰っているので肩身が狭いのですが、その上に数少ない賞品まで貰ってしまって申し訳なく思っています。だから、夜の宴会ではカラオケのお世話を精一杯させてもらっています。今回のカラオケでは、普段歌をうたう姿を見たことのない女性二人が見事な歌を聴かせてくださり、大いに盛り上げてくださいました。その内の80歳近い女性は、岸洋子の「恋心」を歌われました。初めはもう声が出ないからと尻込みしておられたのですが、希望曲のカラオケがあったので勇気を出して歌われたのです。この様な見事な歌声をご主人も義理のお兄さんも初めて聴かれたとのことで感激しておられました。

帰りはお土産を買わないと家でいって出たのですが、帰りのトイレ休憩で寄ったアワクランドで先日買った大きな文旦が売っていたのを見ると、ついついおいしい味を思い出し、家では残り少なくなっているので再び10㎏買ってしまいました。今回は超特大だったので、2000円で13個ほどでした。それでも近くのAコープで小さな文旦2個パックが298円で売っていることを考えるとずいぶん安く買ったなと思います。

家に帰ると妻が留守でどこへ行ったのかと思ったら、義兄が亡くなり、昨夜は通夜に、今日は葬儀に私の代理でいってくれていました。私はといえば携帯電話は家に置いていて役に立たず、また行き先を書いた日程表は持参していて、妻にとっては連絡のしようがなかったのです。申し訳ないことをしてしまいましたが、たとえ連絡を受けていても昼間はグラウンドに行っていて、夜になるまで連絡を受けることができず、翌朝一番で引き返しても間に合わなかったと思います。

そんなこんなで、二日間絶好の天候にも恵まれ、すっかり日に焼け、仲間と有意義な時間を過ごさせていただいたことを有り難く感謝しています。

4月22日(日) 「小葉のミツバツツジ」

新聞に小葉のミツバツツジが満開だと載っていたので、昨日午後から加古川フルーツパークへ行きました。初めて行くところだったので少し迷いましたが、30分ほどで到着しました。小高い丘に登ると頂上にたくさんのツツジが咲いていました。丁度満開で、加古川一帯の景色をバックにきれいに咲いているツツジの花をカメラにおさめました。行く前に小葉のミツバツツジについてインターネットで調べておいたので、ヤマツツジとの違いが何となく分かりました。ただ目印の葉の裏側の模様が細かく、拡大鏡が必要でした。その時すぐ近くでウグイスがきれいな声で鳴き始め、そのすぐそばの枯れ木にとまっている小鳥がその声に反応していたので、ウグイスの雌だろうかと思いましたが、カメラにおさめると小さくてどの様な鳥か明確ではありませんでした。丘に登るときは急な階段を登りましたが、下りはハーブを楽しみながら坂道を下りました。

温室でバナナなど熱帯の植物を観賞したあと、付設の喫茶店でコーヒーゼリーソフトを食べました。メニューを見てどの様なものが出てくるのか分からないまま注文したのですが、さいころ状のコーヒーゼリーにソフトクリームが乗っているだけで、名前の通りだと納得しました。

4月21日(土) 「文旦」

手が汚れず、あっさりした甘さの文旦は我が家のフルーツの王様です。十数年前、大分県佐伯市に出張した折、たまたま果物屋で勧められて買い、帰りの列車の中で食べたのが始まりです。その後岡山県の黒井山パーキングで見つけて買ったり、四国歩き遍路の道中で見つけると買ったりしていました。しかし、家の近くではあまり見かけず、売っていても高価なので手が出ません。

昨年は文旦を求めてドライブに出掛け、とうとう四国愛媛県までいって、20㎏4500円で買って帰り、たらふく食べました。今年は3月下旬にお遍路で小玉5個350円で買ったのに始まり、3月末に下津井へハイキングに行ったとき2L10㎏3500円で買って食べました。そして食べ終わらないうちに岡山県のアワクランドで土佐文旦3L9㎏2000円で売っているのを見つけて買ったのがいよいよあと6個になりました。大きな文旦は大きな種がぎっしりつまっていて、今まで置いておくと甘さが増し、皮も柔らかくなってむきやすく、最高の食べ頃です。今年のシーズンはこれで終了しますが、来年からは慌てずに、アワクランドで安く売り出した頃を見計らって買えばよいということがわかりました。

間もなくラッキョを漬けるシーズンです。今度は小粒のラッキョを求めてドライブに出掛けたいと思います。

4月18日(水) 「ベートーヴェンの『運命』を生で鑑賞」

明石市民会館大ホールで佐渡裕指揮・兵庫芸術文化センター管弦楽団の演奏会が夜7時から開催され、聴きに行きました。『運命』を生で聴くのはおそらく初めてではないかと思います。しかし聞き慣れた曲なので大いに楽しむことができました。2階のB席(2000円)だったことと、明石吹奏楽連名の共催だったこともあり、中高校生がたくさん聴きに来ており、開演前や休憩時間はとてもにぎやかでした。この様な若い時期に本格的なクラシック音楽に親しむことはとても素晴らしいことだと思います。佐渡さん達はお昼間は花園小学校を訪れ、小学生と交流されていたそうで、佐渡さんの人格的な素晴らしさも感じました。

私も中学生の頃、神戸王子公園での関西交響楽団野外演奏会を場外で聴いたり、体育館での演奏会を外で聴いたりしながらクラシックの生演奏に親しみを持つようになりました。母親が歌が得意で、子守唄の頃からよく聴かせてもらっていたこと、家に蓄音機があり、軽騎兵序曲などレコードがすり切れるほど繰り返し聞いたりしたこともあって、子どもの頃からすっかりクラシックフアンになっていました。環境がとても大切だと思います。もっとも今はカラオケの歌謡曲に触れることの方が多くなってしまいましたが……

4月17日(火) 「川柳教室の場所が変わる」

3月まではサンピア明石のカルチャー教室の一つとして大西川柳教室がありました。ところが3月末でサンピア明石が閉鎖され、4月からは大西泰世先生の自主事業として、アスピア(明石生涯学習センター)で開催されることになりました。私が受講している午前の部の受講者は従来と変わりがないので、今までよりややこぢんまりした教室ですが、32名で再開しました。

ただ、これまでと違って前の月のプリンとは先生がされて、私たちはそのプリンとを綴じるお手伝いをしました。出席簿は会員が自主的に作成し、句箋は先生が作ってこられました。この様に手作りの教室になりますが、私たちの勉強や楽しみのことなので、これからは少し早めに出掛けていってもっとお手伝いをしたいと思います。

4月15日(日) 「友愛クラブのお花見会」

朝9時30分から自治会館の机や椅子を運び、門池公園で老人クラブのお花見の準備をしました。会員からテントやパラソルも借り会場はすっかり準備ができ、最後にマイク設備として、家からカラオケの機器を持ち出しました。公園の桜は昨日の雨風で心配しましたが、枝の先まで咲ききった桜は散ることもなくしっかり咲いていてくれました。

41名が集まり、招待者からのビールや、役員からの大吟醸の差し入れなどがあり、準備していたビール、ワイン、焼酎、そしてジュースなど、飲み物が十分あったので話も弾んでいました。新会員2人、招待者3人も会長の相手で和やかに盛り上がっていました。2時間が直ぐに過ぎました。

冷たい風が吹いていた朝の天気も開会の頃には薄曇りで無風状態の理想的なお天気になりました。そして終わる頃には晴天になり、テントのない座席の人々は暑さを感じるようになってきました。高齢者にとってはあまり長時間になるのは良くないので、2時間たったときにお開きにしました。

4月14日(土) 「稲荷講で豊川稲荷へ」

2年に1回、地元住吉神社に併設されている稲荷神社の稲荷講で県外の稲荷神社にお参りをします。これまでは伏見稲荷や最上稲荷にお参りしていました。今年は私が参加するようになって初めて豊川稲荷へのお参りということで愛知県まで足を伸ばすことになったのです。34人が朝7時半に日本交通の大型バスで地元を出発、阪神高速7号線から中国道、名神高速、新名神、伊勢湾岸道路、東名高速を経由して豊川ICまでほぼ4時間、草津、刈谷パーキングでトイレ休憩しましたが、順調に走ることができました。昼近くなっていましたが、とりあえずお参りを済ませ、お祓いを受けてから神社の向かいの食堂で昼食を摂ることにしました。

通称豊川稲荷といっていますが正式には曹洞宗豊川閣妙厳寺といいます。お祓いの受付を済ませ、控室で待っていたのですが、僧侶の昼食時間に重なったためか、ずいぶん待たされました。やがて本殿へ行き、12人ほどの僧侶が太鼓のリズムに合わせて経文を読み、お祓いをしてくれました。途中般若心経を唱える場面があったので、私も一緒に唱えました。しかし、以前四国番外鯖大師で経験したときよりもさらに速く読経されるので、付いて読経するのに苦労しました。

お祓いが済んで直ぐに境内で集合写真を撮り、食事の会場に行きました。すっかり準備ができており、ビールを飲みながら食べきれないほどのご馳走をいただきました。食後しばらくショッピングをしたあと、バスで信楽へ向かいました。陶芸村で楽しいお話しを聞いたあと見学をし、7時30分に無事帰り着きました。

今回はバスに乗っている時間が長かったのですが、ガイドがとても面白く、またいろいろなことをよく勉強していて、退屈することはありませんでした。滋賀県の信楽を走るときには、日本の障害者福祉の父とも言える糸賀一雄氏の業績や信楽で障害者が米原駅の駅弁の土瓶を作った話など、こと細かく話してくれたのにはびっくりしました。私が大学の研究室に勤めていた昭和36年3月に、この近江学園や信楽学園を学生と一緒に見学し、学園長の池田太郎氏から土瓶作りの話を詳しく聞かせてもらったことがあります。このときの様子をそのままガイドの口から聞くことができるなど思っても見なかったので、本当に驚き、感動しました。一方で茨城県水戸市の出身だということで、冗談を言うときは茨城地方の独特の方言丸出しでしゃべるのでとてもおかしく、長距離のバスの旅がそれほど長く感じることもなく、本当に楽しい旅でした。

4月13日(金) 「明石市高年クラブ連合会主催グラウンドゴルフ大会」

私たちの老人クラブからは2チームが参加しました。私は女性を中心としたチームの記録担当として参加しました。午前中のゲームはホールインワンこそ出ませんでしたが、9ホールを24打でまわることができました。しかし、午後からは26打で、トータル50と平凡な記録に終わりました。しかし、これまでの大会はトータル60近い成績だったので、多少はましだったかなと思います。帰りはいつもイオンの喫茶店によってお茶をしていましたが、今日は我が家の前に開店した喫茶店で反省会をしました。お茶をしている間に雨が降り出しましたが、家の前だったのでほとんど濡れることなく帰宅できました。

4月11日(水) 「県立歴史博物館で歴史講座受講」

今日は明石市高年クラブ連合会主催のグラウンドゴルフ大会が開催される予定でしたが、雨天で13日に延期されました。この日は兵庫県芸術文化協会の生活文化講座姫路校で開かれる歴史講座の予定でした。新年度早々参加できないと諦めていたのですが、雨のお陰で出席することができました。播磨と平清盛という内容で楽しいお話しを聞くことができました。グループいきいきネットの仲間と今年度中に清盛の遺跡を訪ねることになっていますが、参考になる話しが沢山ありました。しかし、実際に訪れる頃にはきっとすっかり忘れてしまっていることでしょう。

帰りに姫路城の桜も見たかったのですが、風雨が強く、諦めて帰りました。

4月10日(火) 「加古川市で花見」

どこか近くで花見ができるところということで、午後から日岡山公園へ車で出掛けました。いつも通り慣れている道から行こうと稲美町から車を進めました。ところが加古川市に入ったところで高速道路の工事が進められていて、途中から日岡山公園へ行く道を見失い、加古川刑務所の横に出てしまいました。それでもその近くだと車を進めたら、元来た方向を向いていました。そこで方角を修正して走っていると、見事な桜並木に出ました。本当に満開でまだ花びらは散っていません。近くの駐車場に車を止めて、そのあたりを散策しました。幸生リハビリテーション病院を中心とした老人施設が建ち並ぶ広大な敷地にソメイヨシノがたくさん植えられていました。小1時間ほど散策したあと、平荘方面と書かれた交通標識を見つけ、とにかく加古川の土手に出ることにしました。何とか池尻橋まで辿り着くことができ、そこから土手の道を下流方向へ走り、やっと日岡山公園にたどり着きました。しかし、いつも止める駐車場は満車で、仕方なく通過すると、以前プールがあったところに大きな公園駐車場ができていて、そこへ駐車することができました。そこから日岡山公園への正門への遊歩道ができていて、今まで歩いたことのない公園内を歩くことができました。ここも桜は満開で、大勢の人々が訪れ、今まで公園では見られなかった露天もたくさん出ていました。山の中腹までゆっくり散策しました。迷ったお陰で2ヶ所で花見をすることができ、得した気分でした。

4月8日(日) 「月例の写経」

明石市太寺の高家寺で月例の写経と法話そして般若心経の読誦の会がありました。午前中に家で一度写経をしておいてから出掛けたので、スムーズに気持ちよく写経することができました。それでも皆さんはとても早く写経をされるので、私が最後になってしまいました。家ではテーブルで椅子に腰掛けて書くのですが、お寺では正座をして書くので最後の方で足がつってしまい、その分よけいに遅くなってしまいました。

帰りに明石公園へ寄ってみました。桜はまだまだ3分咲き程度でしたが、大勢の人がシートを敷いて、その上で酒を酌み交わしていました。またいつも静かな剛の池でもボートに乗る人々の順番を呼び出すマイクの声を久々に聞きました。大にぎわいの公園の中を歩くのも混雑していました。刻打ち太鼓の前の喫茶店で、一緒に写経をしたいきいきネットの仲間と冷たいコーヒーを飲みながらおしゃべりをして帰宅しました。いきいきネットのグループでは12日(木)に妙法寺川公園で花見を予定していますが、きっと満開になっていることと期待しています。

4月7日(土) 「夏野菜の菜園の準備」

12月に明石環境センターでもらったコンポスにたまった肥料や、バー句堆肥、発酵牛糞、顆粒の苦土石灰などをたくさん入れて、菜園を耕しました。ここには昨年ジャガイモを植えていました。それで、今年はトマトを中心に夏野菜を植えることにしています。4月中・下旬には苗が売り出されるので、早めに準備しておきました。肥料がうまくなじんでくれればと思っています。この菜園には冬の間、大根や水菜・壬生菜、スティックブロッコリー、玉ねぎ、ワケギなどが植えられていたところで、最後のスティックブロッコリーを収穫し、玉ねぎとワケギを残して冬の間楽しませてくれた野菜は全て終了しました。

もうひとつの菜園のジャガイモは寒さが和らいだのか、50個ほどの種芋の内、14個がやっと芽を出してきました。しかし、猫が庭に入り込み、土の軟らかい畑を掘り起こして糞をするので、種芋がなくなっているところもあり、最終的に何本芽が出るか分かりません。

4月6日(金) 「花祭り講演会」