12月29日(月) 「新たなレシピに挑戦」

12月21日従兄に誘われ、和歌山県の道成寺と白浜の千畳敷や三段壁に日帰りで出かけました。そのときに従兄が車内販売のイカの一夜干しを買ってくれました。妻がよく天ぷらにして食べさせてくれたので、今日は病院へ行ったときに作り方を聞きました。簡単そうだったので早速夕食に作ってみました。もっとも失敗してはいけないと思い、試しにイカの頭の三角のところだけにしておきました。塩をふって食べるとなかなかいい味になりました。一緒に茹でたジャガイモを輪切りにしてあげておきました。

これだけでは栄養が偏るので、庭の菜園から茎ブロッコリーと春菊を収穫して、一緒に茹でました。先日茎ブロッコリーの茹で方が足らず固かったので、先にブロッコリーを鍋に入れて茹ではじめ、続いて週菊を適当な大きさに切って鍋に入れました。ところが春菊がたくさんあって切るのに手間取り、大急ぎで春菊を鍋に入れたのですが、ブロッコリーは茹ですぎになり、色が悪くなってしまいました。マヨネーズを浸けて食べると大丈夫でしたが、栄養価は下がってしまったと思います。

イカの天ぷらが少しだけだったので、もう一品おかずをと思い、もう食べ飽きてしばらく食べていなかったおでんを冷蔵庫から出してきて電子レンジで温め、食べました。ところがよく味が染みて美味しくなっていました。これならまた菜園の大根を収穫してきてストーブの上で煮てもいいかななどと思いました。

昨日からストーブを着けるたびに黒豆を煮ていましたが、今夜夜どれくらい煮えたか味見してみました。妻の指示通りにしたお陰で皮にしわも寄らず、まろやかな味になっていました。柔らかさもほとんどよく、明日病院へもっていって味見をしてもらおうと思います。

明日はもずくの酢の物に挑戦しようと思っています。そして酒粕をたくさんいただいたので、ゴボウやにんじん、薄揚げなど、粕汁の材料も買ってきました。もし時間があればこちらも挑戦してみようかと思っています。明日の朝からは母が40年程前に買ってくれた餅つき器で息子夫婦と餅つきをします。そのために餅米を2.8㎏洗って水に浸けておきました。いよいよ年の暮れを実感しています。

12月28日(日) 「自分の手料理で食べ過ぎ」

昨日は焼きめしと肉じゃがを作りました。焼きめしは2度目ですが、キャベツが古くなってきたので小さく刻んで入れました。これが失敗のもとだったようですが、それでも何とか食べられる焼きめしになりました。チャーハンの素に茶碗2杯分のご飯と書かれていたので、250㌘程電子レンジで温めて焼きましたが、その大半を食べてしまい、食後食べ過ぎを感じました。

夕飯に間に合うように肉じゃがを焚きました。ジャガイモはゆがいて皮をむき、鍋に入れましたが、煮汁が少なくジャガイモに味が付かず、しかたがないのであきらめ、買い置きのローストビーフに刻んだたくさんのキャベツを添えて食べました。ご飯は加古川の秋桜まつりで買った黒紫米を入れて炊きました。少し塩が多かったようでしたが、塩味の効いたご飯は口当たりがよく、ついつい食べ過ぎてしまいました。

今日は肉じゃがに少し濃いめのだし汁を加え、改めてストーブの上でじっくり煮ました。夕食の副食にしましたが、しっかり味が付き美味しかったので、またまた食べ過ぎの感じです。

お節料理の方も、25日夜黒豆を味付けした汁に浸けておきました。その煮汁を妻に味見してもらうと、少々塩味が濃いようでしたが、今さらどうしようもなく、今日ストーブの上で半日煮ました。煮汁が少なく、黒豆が表面に現れたので、煮汁を増やしておきました。3日ほど煮ますが、妻がいつも艶のあるきれいな黒豆を煮ているように、果たして上手くできるか結果が楽しみです。これ以外に私にできるお節は田作りくらいですが、それ以外に何ができそうか、雑煮の作り方とあわせて妻に習ってきたいと思います。

12月25日(木) 「年賀状終了」

この3日間必死のパッチで年賀状作成をしました。まず賀状を出す人の名簿を「筆まめ」を使って整理・作成し、親戚や妻の関係の名簿を一覧表にして病院へもっていき確認して持ち帰り、賀状の宛名覧を印刷しました。続いて自分の名簿を整理して、賀状の宛名面を印刷しておきました。

2日目は賀状の通信面の原稿を手直しして妻に見てもらい、賀状をもっていって必要な人には一言書いておくおくように伝えておきました。家に帰り、自分の賀状の通信面を印刷すると共に、宛名面の下方に一言を印刷してしまいました。しかし途中でプリンターのインクが切れてしまい、印刷できなくなってしまいました。

3日目の今日は病院へ妻の賀状を取りに行き、妻がリハビリをしている間に近くの家電量販店でインクを余分に買っておきました。そのときに最初に四国歩き遍路1,200㎞を一緒に歩いた仲間に偶然出会いました。お遍路以来6年ぶりで懐かしく思いました。病院に戻って妻の賀状を受け取り、午後から自分の賀状の残りと妻の賀状の通信面を印刷しました。そのとき再びインクが切れましたが、余分に買っておいたお陰で続けて印刷することができました。取り敢えず4時近くなっていたので印刷できている賀状を郵便局へ持参して投函しました。

帰ってから通信面を2重刷りした失敗の分を2枚印刷紙直して、4時過ぎに家の前のポストに投函しておきました。その後、子供向けの賀状を作成し、7枚印刷しておきました。もう集配時間に間に合わないので、明日の朝投函できるように準備をしておきました。これで年賀状投函締め切りの25日にほぼ間に合わせることができ、ほっとしました。400枚インクジェットの年賀状を買っていたのですが、3枚の失敗(1枚は宛名を印刷した後確認していたら、新聞の死亡欄に載っている人が含まれていました)だけで、18まい残りました。毎年10枚近く失敗しているので、今年は集中できてよかったと思います。

夜は時間に余裕ができたので、200gの黒豆を煮るための準備をしておきました。3晩つけおいてからストーブの上でゆっくり時間をかけて煮ることになっています。果たして味加減がどうか少し心配です。

12月23日(火) 「今年最後の行事、自治会館の大掃除」

朝9時から自治会館の大掃除がありました。自治会館は老人憩いの家にもなっていて、普段老人クラブの例会やカラオケなどで無料で使わせてもらっています。それらの関係者や自治会の役員の方達、消防団の若い人たちが毎年集まって大掃除をし、床にワックスをかけて一新します。私は毎年ホールで大きな掃除機で隅々まできれいにします。今年は若い青年が途中から代わってくれました。

大きな掃除機はいくらでもゴミを吸い取っていくので、最後に1年分のゴミを捨てるのも私がやります。毎年やっているにもかかわらず、掃除した場所でうっかりふたを開けてしまい、改めて掃除をしなけれればならなくなります。モーターの部分だけをはずし、大きなゴミ袋をもって公道へ出てたまったゴミをゴミ袋に移し替えます。それでも頭からほこりをかぶってしまいます。いつもは掃除機に内蔵された袋にこびりついた綿埃を石垣に打ちつけてはたくのですが、今回は自治会の役員の方がほぼきれいにとってくださったので、ほこりだらけにならず助かりました。

これで今年の公の行事はすべて終了しました。今度はプライベートの生活ですが、年賀状という大きなイベントが待ちかまえています。これを3日間でやりこなさなければならず、やっぱり忙しい日々が続きます。何とか25日には投函したいと思っています。それが済むと今度は大掃除とお節料理が待ち受けています。妻がいないので家の中や庭の掃除が大変だと思っています。お節料理は妻がいないので例年のようなものはできません。今日は病院で妻から黒豆の炊き方を習ってきました。せめて黒豆と田作り、そして餅つきぐらいは自分でしておこうと思っています。数の子も妻が購入してくれているので、これだけあれば酒の肴に事欠きません。さてどんな状況でお正月が迎えられるか楽しみです。

12月20日(土) 「第九演奏会無事終える」

今年の第九は妻が入院中ということもあってなかなか集中できませんでした。練習もあわただしい合間をぬって行くという感じで、身が入らないところもありました。昨日も今日も妻の病院から駆けつけ、多少遅刻するという始末でした。それでも指揮者の表情や口元をしっかり見ていて、何とか自分なりに精一杯歌うことができました。

今年で14年目になりますが、毎年見に来ていた妻が来ることができず、代わりに妻の姪が息子たち夫婦と一緒にきてくれました。このように家族が協力してくれるので、14年間も続けることができたのだと思い、感謝感謝です。一方、グループいきいきネットの仲間も毎年時間を割いてきてくれます。また来年もと励まされると、ついついその気になってしまいます。親しい仲間というのは本当に有り難い存在です。

今年は初めて前から2列目で歌いました。これまでは4~5列目だったのですが、若い人たちが入団してくるので背が高く、私の方はといえばだんだん身長が低くなっていくので、前へと押しやられるのです。前へ行く程後ろからいろいろな声が聞こえてきます。ときには全く異なった音程が聞こえてくると、自分がどの音程で歌い出せばいいか迷ってしまいます。それでもオーケストラと一緒に演奏する合唱は、その変な音もかき消されて、聴衆にはそれほど聞こえないようで、合唱のありがたみを感じます。特に今年は高い音が上手く出せず、口パクにした部分がありました。それでもいかにも歌っているかのように会場からは見えるので、これも合唱の有り難いところです。今の正直な気持ちは今年限りと思っていますが、仲間の励ましや家族の後押し、そして6月の入団募集が届く頃の家庭の状況によって気持ちが揺らぐことでしょう。

12月18日(木) 「クリスマス会」

妻の病院へ行くとクリスマス会が開かれていました。妻を見ると一番前の椅子に座って参加していました。1時間程病院のお医者さんをはじめ職員の方たちがジャズなどの演奏をしておられました。最後にお祝いのプレゼントをもらっていました。初めて長時間椅子に座っていたので、病室に帰ってくるなり、横になっていました。背もたれが直角の椅子だったので腰にこたえたようです。それでも20分程休憩すると、リハビリに出かけていきました。なかなかハードですが、早く退院できるように頑張っています。

私はというと、15日におでんとカレーの材料を買っておいたので、調理に挑戦しています。どちらも野菜たっぷりにし、適当に味付けをしています。カレーは辛かったのですが、牛乳を入れるとまろやかになりました。おでんは冷蔵庫を見ると妻が昆布の佃煮を煮たときの煮汁や椎茸の煮汁があったので、少しでも良い味が付くかと思って味付けに加えておきました。結果は濃い口醤油を使っているのでおでんが黒くなり、あじも濃くなってしまいましたが、まずまずのあじになりました。今後菜園の大根を収穫して加えればだんだん味も薄くなり、丁度よくなるのではと期待しています。

12月17日(水) 「妻の転院」

11月27日に救急車で入院したときは、身体をほとんど動かすことができませんでしたが、入院して5日目にコルセットをはめてもらうと、リハビリが始まり、あれよあれよという間に車いすで座位がとれるようになり、12月8日(月)に初めてリハビリの様子を見せてもらうと、手すりにすがって歩行訓練が始まっていました。もちろん立位は全体重を何かに手や肘で支えてしかできませんが、それでも嬉しそうでした。そして木曜日に再びリハビリの様子を見ると、短い距離ですがそれほど手すりに体重をかけずに歩行しているのにはびっくりしました。その日はリハビリの部屋から歩行器を使って病室まで戻ることができました。こうなると看護師さんにトイレに連れて行ってもらって排泄ができ、おむつをたよりにしなくて済むので、一段と明るくなりました。おまけにお風呂用のコルセットをはめてシャワーを浴びさせてもらい、身も心もすっきりしていました。

その上幸いなことに、病院付属の看護専門学校の学生さん2人が実習で妻についてくれたことも有り難いことでした。看護師さんと一緒に妻の面倒を見てくれたことで、多くの時間で若い人と会話できることが、妻を孤独にすることがなく、また、いろいろなことを気楽にお願いし、してもらっていました。退院のときこちらが世話をしてもらったことに感謝しているのに、学生さんの方からたくさん勉強させてもらって有り難うございましたと言われたときにはちゅっとうるっときました。介護タクシーが見えなくなるまで寒い中半袖の実習着のまま手を振って見送ってくれました。無事国家試験に合格して立派な看護師になられるだろうと思います。

今日朝から介護タクシーのお世話になって、リハビリテーション病院へ転院しました。その病院でも窓際の明るいベットで、自然の光の中で過ごせるので妻は幸せだなと思いました。リハビリ担当の女性の理学療法士さんがいろいろと親切に気持ちを励ましてくださり、担当の少し年配の看護師さんも気持ちをよくくみ取ってくださる方で、いいところに転院できたと喜んでいます。まだ座位が長引くと腰に負担を感じ、早くベットで転びたいと言いますが、徐々に慣れてくるのだろうと思います。コルセットをしているために前屈みにはなれません。そのためにトイレでは看護師さんの世話を受けていますが、患部の骨が固まり、一人で身の始末ができるようになれば退院できるだろうと思います。

12月6日(土) 「久しぶりの自炊生活」

3年前の夏、妻が頸椎の手術をするために入院をしたとき、3週間程自炊生活をしました。そして今回腰を痛めて再び入院生活を送っているので、1週間前から自炊生活をしています。と言っても息子の嫁さんがおでんとカレーをたくさん作ってくれていたので、何度かそれを食べており、カレーライスだけでなくカレーうどんなどに自分でアレンジしたり、おでんはジャガイモや大根を足したり、おでんの具を買ってきたりしてストーブの上で煮ているので、毎日楽しむことができます。自分で最初から調理したのは今日の夕食の焼きめしが初めてです。卵、ベーコン、ブロッコリーを一緒に炒めて電子レンジで温めたご飯を入れ、最後にカニチャーハンのもとを入れただけです。前回の自炊のときにやはり焼きめしをしましたが、そのときは焦げて真っ黒けの焼きめしでした。今回はご飯を入れた後オリーブオイルをかけてご飯をほぐしやすくしたのと、火加減がうまくいったので、少々脂っこくなりましたが上出来でした。外食は病院から第九の練習に行くために大久保の食堂で牡蛎花かご御膳(999円)と今日の病院の帰りに同じ場所で昼食に長崎チャンポンを食べたぐらいです。ラーメンが無性に食べたかったからです。

庭の菜園で茎ブロッコリーがすっかり大きくなっていて急いで収穫し、茹でてみました。マヨネーズをかけて食べてみましたが、固くてあまり美味しいとは思いませんでした。春菊は茹でて出し醤油とすりごまでおひたしにすると、こちらは美味しく食べることができました。

果物は娘がりんごを1箱送ってくれたので、毎日1個を病院へ半分、私が食後に半分食べているので不自由はありません。包丁の切れ味が悪くなってきたので、昨年買った皮むき器を出してきてむいてみました。この方が皮が薄くむけることがわかりました。今日も冷蔵庫をのぞいてみると賞味期限12月3日の「あじ天」があったので、おでんの鍋に入れて煮ておきました。明日の昼食で食べてみようと思っています。食べることだけでなく毎日の病院がよいと洗濯や老人クラブの活動などしていると、庭の手入れが全くできず、草が目立ちはじめ、また菊の花の枯れたのが目立ってきました。寒さもあってなかなか手が回りません。妻が帰ってきたらがっかりするだろうと思います。ホームページが長期間更新できなかったのもそのような事情があったからです。

8日(月)から歩き遍路で愛媛県へ行く予定でしたが、このような事情で取りやめました。標高1000mの久万高原に登り、高原にある二つのお寺をまわる予定でしたが、この大雪では大変だろうと思います。

11月18日(火) 「西江井友愛クラブ親睦旅行~鳥取県智頭宿と芦津渓谷~」

地域の老人クラブ「西江井友愛クラブ」で親睦旅行参加者を募集したところ、会員の約半数にあたる31人の申し込みがありました。ここ数年24~5人くらい参加者があれば多い方だったので、今回も27人乗りのバスで神姫バスに計画を立ててもらっていました。ところが新しく入会した会員が多く参加くださったのです。45人乗りの大型バスを配車してもらい、ゆったりと行くことができました。

8時出発でしたが、いつもより早く全員そろい出発しました。ところが明姫幹線、加古川・姫路バイパスとも事故渋滞でなかなか車は進まず、福崎まで1時間半もかかりました。さらに鳥取道が西粟倉の先で工事のため一般道を走らなければならず、智頭宿にはかなり遅れて到着しました。おまけに小雨が降っていて傘が必要でした。

はじめに石谷家住宅の見学がありました。今時こんなに大きな家がきれいに保存されているのかと驚きました。私は車いすを押していて、乗っていた人がトイレに行きたいということだったので、向かいの公衆便所に案内しました。その間みんなは建物の中に入っていたので、その人と門内の休憩所で休憩していました。そこには石谷家の庭園などいろいろなポスターやパンフレットが置いてあり、内部の様子がおよそわかりました。もうそろそろ見学が終わろうかという頃に遅れてひとりの会員が誰かに案内されてやってきました。杖をついていて速く歩けないので、みんなに遅れて迷子になったのだと思いました。後で聞くとお酒の好きな彼は次に見学する酒蔵へ行って試飲をし、酒蔵の人に案内されて石谷家にやってきたのだそうです。

石谷家の見学を終えて酒蔵へ行くとき彼にバスまで距離があり、時間がかかるので車いすの人と一緒にバスへもどろうといったのですが、みんなと一緒に再び酒蔵へ行ってしまいました。そこで再び試飲を3杯したそうです。そして会長と一緒にみんなからずいぶん遅れて駐車場へ戻ってきました。駐車場へ戻る途中大きな楓が見事に紅葉していました。

映画記念館の見学をキャンセルして予定より20分程遅れて芦津渓谷みたき園へ向かいました。渓谷はとてもきれいな紅葉で、バスを降りたとき、会員は思わず声を上げていました。いろりのある建物に上がり、三方ガラス窓でもみじの美しい景色を眺めながら山菜料理をいただきました。もみじの葉の天ぷらは食べたことはありますが、ツワブキや柿の葉の天ぷらは初めてでした。ビールやお酒もたくさん飲み、会場はずいぶん賑やかでした。

食後、渓谷をしばらく散策しながら、美しい紅葉をカメラに納めました。橋の欄干には珍しいこけの花が咲いていました。予定通り会場を出発し、途中あわくらんどで休憩と買い物をして帰路につきました。みんな果物や野菜をたくさん買い込んでいました。帰りは順調で、計画書通り17:30に無地帰り着きました。ひとりの怪我や病人もでず、役員のひとりとしてほっとしました。

11月17日(月) 「グラウンドゴルフで個人新記録」

一昨日傷んだ運動靴やウォーキングシューズを新調しようと、4000円の両用できるスニーカーを買いました。その真新しいシューズを履いてグラウンドゴルフに臨みました。もっとも当番だったので7時過ぎからグラウンドの整備など準備をしていたので、練習なしでいきなりプレイをしました。第1打からいきなりホールインワンと好調なスタートを切りました。第1ラウンドはホールインワン2回でスコアは10打、第2ラウンドは19打、第3ラウンドは再びホールインワン2回でスコア11打、トータル40打で1位でした。これまでの記録は41打でしたが、あと一息で30代が出せるところでした。先月の成績は13人中12位だったので、これで少しは挽回できるかなと思います。

新しい靴で足をしっかりグリップできたのかなと思いました。

11月15日(日) 「高家寺写経400回記念で受賞」

平成18年4月から月1回、高家寺の「写経と法話の会」でお世話になっています。そして先月400回目を迎えました。ずっと般若心経を写経していましたが、ここ2年間は法華経8巻をみんなで手分けして写経していました。そして完成した写経と、301回から書きためられていた般若心経を比叡山へ納める旅に参加させていただきました。

根本中堂をお参りし、法話と仏様の説明をお聞きした後、書院へ行きました。書院は天皇や高僧が訪れられたときに上がられるという迎賓館で、そのようなところで参加者二十数名の中で表彰を数名が受けました。立派な表彰状は天台座主のお名前で、記念品と共に参拝部長さんからいただきました。このようなことがあるとは全く知らず、ただ写経させてもらえるというだけでお参りさせてもらっていましたが、本当に感激でした。

その後比叡山会館で精進料理をいただき、さらに高家寺名誉住職のお里である坂本の西教寺にお参りさせていただきました。ここの住職さんは高家寺住職の従兄に当たられるのですが、お寺の中を案内しながらの説明にまるで落語を聞いている程よく笑わせていただきました。もみじも美しく素敵なお寺で、本当に素晴らしい旅をさせていただきました。

私の実家は永平寺を本山とする曹洞宗、今の家は京都永観堂を本山とする浄土宗、そしてお遍路では最後に高野山をお参りする真言宗、この度は比叡山の天台宗といろいろな経験をさせていただき、有り難く思っています。共通するのは般若心経で、日本の仏教の大らかさのすばらしさを痛感しています。元々八百万の神の信仰が日本人のDNAに刷り込まれているので、一神教の国で起こるような宗教戦争にはならないだろうと思いました。

11月5日(水) 「楓」

庭に楓の木が1本あります。母が京都のお寺から持ち帰った種で、初めは大きな植木鉢に小さな楓が10本以上植えられていました。大きくなるに連れて植木鉢が壊れ、直植にされたのですが、間引かれ、最後の1本が残っていたのです。楓のまわりにはサツキが植えられていて、サツキが大きく成長するにつれて邪魔になる楓の枝が下の方から切り払われてしまい、高いところに葉が密集しているという実に不細工な形になってしまいました。そしてイラガの巣になっているので、妻は早く切り倒したいといっていました。

今日はひとり家にいたのでまず楓の高いところにある大きな枝を1本切り落としました。切り落とした枝はサツキの上に落ちましたがサツキをほとんど痛めることなく処理できました。切り落とした枝は小さく切り刻んで、燃えるゴミの日に出そうと束ねました。大きな枝だと思ったのですが、束ねてみるとたったの3束でした。次の休みの日にまた一枝切り落としたいと思います。そして次々枝を切り落として、最後に幹を切り倒したいと思います。

11月4日(火) 「TON TONE 色鉛筆のアーティスト展覧会」

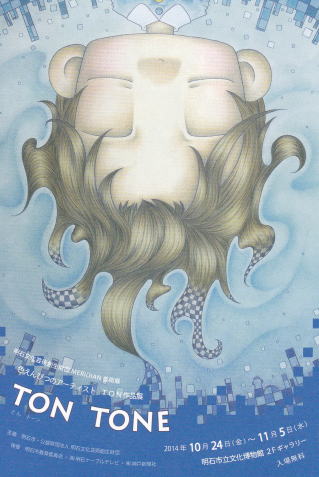

明石市立文化博物館で開催されている(11月5日3時まで)「TON TONE」を鑑賞しました。色鉛筆のアーティストTONさんは10年程前にお姉さんと一緒に明石第九合唱団で一緒に歌っておられたことがあります。そのとき神戸で展覧会をするとアナウンスがあり、篠山へ行った帰りに絵を見せてもらいました。そのときはアニメに出てくるような独特の人物画を書く女性だと思いました。そしてお姉さんがプロデュースしておられるように感じました。

その後ときどき展覧会の案内をいただき、近くであるときはのぞきに行っていました。いつも姉妹一緒で、とても仲の良い方々だと思っていました。そのトンさんが地元の新進アーティストを支援する明石文化芸術創生財団の目にとまり、2000年のスタートから今年に至る80点の作品を一挙に展示されました。案内状にも「これまでで一番大きな作品展となります」と書かれていました。(

(案内状)

(案内状)

是非その後の絵を見てみたいと思って、妻を高齢者大学へ送った帰りに会場へ行きました。案内状をよく見ていなかったので9時40分頃に会場へ着くとまだ締まっていました。それでも会館の人がドアを開けてくださり、展示室の前でしばらく待つようにいわれました。入り口でパンフレットなどを見ていると、準備をしておられたTONさんが私を見つけて会場内に入れてくださいました。まさにひとり貸し切り状態でゆっくり鑑賞させていただきました。お姉さんが書かれたと思われるコメントが絵の所々に表示されていて、それが解説になり、絵やその題名の意味がよくわかりました。初めにお母様の著書の挿絵として描かれた小さな原画から始まって、最大423cm×110cmなどどんどん大きな作品までテーマの広がりと共に素晴らしい作品が並んでいました。

最後に本人の生まれたときから今日に至るまでの生活が表示されていて、本人だけでなくご家族の歴史までを知ることができ、TONさんの作品の歩みがいっそう理解でき、とてもユニークであり、楽しい展覧会になっていて感動をもらって会場を後にしました。

10月30日(木) 「同窓会」

秋は同窓会開催のシーズンのようです。私にも高齢者大学の二クラスの同窓会、小学校、高校、そして現職時代の同期と五つの同窓会の案内が届きました。30日は重なっていて、先に案内があった高齢者大学の同窓会に参加しました。現職時代の同期の同窓会は息子夫婦が年に一度連れて行ってくれる旅行と重なり、高齢者大学のもう一つの同窓会は四国歩き遍路に出かける日と重なり、高校の同窓会は第九演奏会の仕上げの段階の練習日と重なり、お酒を飲んでいる余裕などありません。といってみんなが機嫌良く飲んでいるところでノンアルコールを飲む惨めな思いはしたくないので、これも不参加ということで、今回はこの秋唯一の同窓会参加でした。

たこバス(コミュニティバス)に時刻の都合で早めに加古川駅に到着しましたが、多くの方が早めに来ておられました。認知症が進み名前を思い出せないのではと心配しましたが、1年ぶりにお出会いする方々は直ぐに名前を思い出しました。はじめにマイクロバスで加西市の県立フラワーセンターへ行き、花々を愛で、お互いの現況を話ながら池を一周しました。菊花展を見た後、再びマイクロバスで「いこいの村はりま」へ行きました。美味しい料理を食べながらいろいろと話をしましたが、ともすれば病気や健康の話題になってしまいます。卒業して10年、ほとんどが70年以上生きているのですから、どこか身体に支障を来しているのはしかたがありません。それを克服する健康法も話題になりました。これは大いに参考になりました。

欠席者の返信ハガキも見せていただきましたが、ボランティア等で忙しくて来られないというのはごく一部で、体調が良くないのでという欠席理由が大半を占めているようでした。そして今回初めて欠席者(17人)が出席者(16人)を上回りました。少し寂しい思いもありましたが、来年は今年の参加者プラス欠席者の何人かが参加していただければいいなと願いました。

歓談の後、カラオケタイムになりました。地域のカラオケクラブで最近練習した「峠越え」を歌ってみましたが、歌い慣れない曲だったので、自信を持って歌うことができませんでした。その後誘われて「居酒屋」「銀座の恋の物語」をデュエットしましたが、歌ったことがない歌なので、間違ったりメロディーが出てこなかったりで恥ずかし思いでした。初めて歌われた方もいて楽しい一時でした。お土産をいただき、早めに帰路につきました。

時間にゆとりがあったのでいったん帰宅し、夕食を済ませて第九合唱の練習に出かけました。ビールを飲んでいたので少々心配しましたが、練習会場ではあまり迷惑をかけなかったようでした。ただ、合唱と違う発声でカラオケを歌ったりしていたからか、練習しているとのどの調子が途中からあまり良くありませんでした。12月の同窓会を断っていたことは正解だと思いました。

10月24日(金) 「よく働きました」

久しぶりにふたりとも予定の入っていない日でした。そこで朝6時半ごろから浜の散歩道を歩きました。それぞれ8000~9000歩あまり歩きました。8時頃に帰宅し、妻は庭仕事と洗濯を、私はゴミ出しの準備をしました。8時半過ぎに取り敢えず朝食を済ませようと仕事は中断、洗濯を干し終わり、朝食の後片づけをした後、風呂の残り湯ですだれを洗うことになりました。私が梯子に登って取り外し、妻が洗いました。再びすだれ6枚を取り付けていると、1時半になっていました。

急いで昼食を済ませ、しばらく休憩をした後、再び庭にもどり、妻は球根の植え替えを始めました。私は小学生の下校の見守りをしました。その後私も球根の植え替えを手伝いました。最後に大きなほうき草を引き抜き、ほうきを4本作りました。手元が暗くなり屋外の仕事を辞めましたが、すでに6時前になっていました。一日中屋外で忙しく働いたのですっかり疲れてしまい、夕食後はテレビを見ながらうとうとしてしまいました。これでは痴呆症になると思い、食後の片づけや洗濯物をたたんだりしていると、8時30分をまわっていました。家事はやりかけるときりがない程たくさんあります。妻は家事を毎日やっていて、庭に花を咲かせ、草もきれいに引いているのですから感心してしまいます。そして感謝感謝です。

10月19日(日) 「400回記念写経」

高家寺で写経と般若心経読経会が始まったのは昭和52年との事で、今日は400回記念の写経でした。そのような事とはつい知らず、いつものように参加しました。カメラマンがいて写経の様子をカメラに納めていました。最後には本堂前で集合写真も撮りました。

ところで、昨年から参加者が手分けをして法華経8巻の写経に取り組んできましたが、すべてが終わり、比叡山に納める事になりました。その案内をいただいていたのですが、檀家の人々が行かれるだろうと思い、遠慮していました。今日のお話で301回から400回までの間に半数以上写経に参加した人を比叡山で表彰するとお話しされ、私達夫婦も申請したと言われました。2008年4月から参加しているので、6年間で休んだ日もありますが80回程参加しているのではないかと思います。そして比叡山の迎賓館にあたる書院で行われるとの事で、滅多に入る事ができないところだと聞きました。さらに是非参加して賞状を受け取るように言われました。こうなれば行かないわけには行きません。明後日明石へ行くので、早速申し込んでこようと思っています。

今日の400回記念の写経の後、本堂で記念品と三段菱というお饅頭をいただきました。三段菱は明石城主小笠原家の家紋で、高家寺の本堂の鴨居にも彫られています。高家寺は小笠原家の菩提寺だったようで、明石で亡くなられた城主の奥方の位牌も安置されています。この位牌は大きくて古びたものだったので、高家寺では誰の位牌かわからなかったのですが、昨年住職が九州の小笠原家の菩提寺を訪れたとき、同じ戒名の位牌があった事から奥方の位牌だとわかったのだそうです。古びた位牌もすっかりきれいにされました。

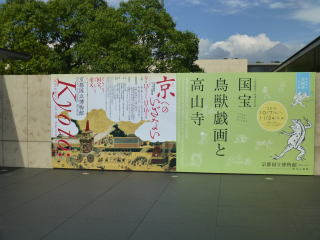

10月10日(金) 「京都国立博物館へ」

兵庫県芸術文化協会の会員になっているので、機関誌「すずかけ」が送られてきます。紙面に国立京都博物館の「京へのいざない」に関するプレゼントが掲載されていたので、応募してみたところ当選し入場券が送られてきました。そこでチケット売り場で昼得切符を買ってでかけました。片道1580円かかるところを1040円で行けるので、とても得した気分でした。

新館が建てられた記念の催しだったので、国宝や重文がたくさん展示されていました。中でも大きな仏像が直ぐそばで見られ、大迫力でした。しかしJR京都駅から往復歩いたので、暑さも厳しく、すっかり疲れてしまいました。往きは昼食を、帰りはお茶を京都駅ビルの地階で摂りました。

明石駅まで帰ってくると、ホームから明石城天守閣の電飾が見られ、写真を撮っている人があちこちで見られました。私も撮しましたが、電線が邪魔だったので、明石公園まで行きました。けれども明石城まつりのテントがたくさん建てられていて、思うように撮すことが出来ませんでした。明石・京都間は新快速で70分程ですが、往きは若者が席を譲ってくれたので、座っていくことができました。帰りは京都駅が大混雑していたので、満員電車で山科まで行き、折り返し新快速に乗車するとゆっくり座って帰ることが出来ました。京都から乗車した人は座ることができなかったようです。お陰で疲れていたこともあって居眠りをしながら帰ることが出来ました。

10月8日(水) 「英賀城址散策」

月1回受講している歴史教室で、現地研修がありました。英賀城は元々官兵衛と親戚関係にありましたが、官兵衛が秀吉・信長に味方したため、赤松・毛利と対立関係になり、秀吉軍によって落城したところです。それらの遺跡があちこちに残り、また地名として残っています。

西飾磨駅で下車し、少し西へ行くと細川地蔵があります。室町時代の半彫り地蔵だということです。その直ぐ先に水尾川があり、英賀城の東側の堀にあたります。その先に本丸跡の碑が建っていました。

そこから城主の墓などがある英賀薬師や英賀神社へ行きましたが、そこには城を囲む土塁の跡が見られました。

亀山御坊で知られている播磨真宗総本山本徳寺跡の碑(現・明蓮寺)を見学したあと、巽地蔵(旧・田井が浜、英賀港)を見て回りました。当時英賀港があったところは埋め立てられて、山陽電車網干線が走っています。

帰りに亀山御坊にも寄ってみました。本徳寺の本堂は京都西本願寺の北集会所を移築した建物で、一時新撰組の屯所となり、刀傷などが残っています。本堂に上がると暑さが入って疲れた身体がすっかり休まりました。しばらく見学してまわり、本堂前で休憩していると5時になり、山門も閉めるとのことで急いで後にしました。お寺の大きさと立派さに浄土真宗が播磨で大きな勢力だったことがよくわかりました。

10月2日(木)~3日(金) 「グラウンドゴルフ部親睦旅行」

私の所属している老人クラブのグラウンドゴルフ部は、毎年4月に親睦旅行を行っています。しかし、今年は日程の調整ができず、10月になって実施しました。今まで20人近い参加者がいたのですが、高齢で退部したり、家族の介護などで、今回は13人の参加でした。

天気予報ではプレイを予定している初日の午後と、二日目の午前は雨ということで心配しましたが、バスの運転手が蒜山高原で昼食を摂っている間にパソコンで天気の状況を調べてくれました。その結果プレイをする時間帯は雨雲の切れ間だということだったので、予定通り大栄グラウンドゴルフ場へ向かいました。会場へ着いたときはまだぱらぱらと降っていた雨も上がり、予定通り3ラウンドのプレイを実施しました。最後の2ホール程は少し雨が降りましたが、何とか全員ホールアウトできました。会場の芝生は4月にプレイするときはまだ芝生が生えそろっていない感じでしたが、今回は芝生の緑が美しく、この時期に実施するのも悪くないなと思いました。

開始1ラウンド目にホールインワンも出て、9ホール23打と快調な滑り出しでしたが、2ラウンド目からはなかなか上手く打つことができず、最終的には3ラウンド87打という成績で初日を終えました。夜は三朝温泉で温泉に浸かり、ビールや焼酎で松茸の土瓶蒸しや吸い物など、ご馳走を食べ、カラオケを楽しんで床につきました。ところがなぜか夜中に4度も便所へ行くなど、十分に睡眠をとった感じがしないままに朝を迎えてしまいました。

2日目は幸運なことに朝日が照るお天気で、泊グラウンドゴルフ場で気持ちのよいプレイができました。しかし、腕の方はさっぱりで、8ホール3ラウンドで72打と成績はふるわず、2日間トータルで13人中10位という結果でした。それでも成績発表で、10位飛び賞とホールインワン賞をもらいました。最悪の天気予報で出発しましたが、天候に恵まれみんな大満足でした。

10月1日(水) 「いきいきネットワークプレ交流会」

平成10年以降実施された「生き生き仕事塾」受講者の交流会が毎年3~4月ごろに実施されます。そのときにはそれぞれグループでボランティア活動など実践していることについて発表しあって、いろいろ学んでいます。この交流会も震災20年を迎えることで、来春終了することになるそうです。そのために、終了後も各班が自主的に活動できるようにと、講師の話を聞いて参考にしていこうということでした。

テーマは「ありのままでできることって?」「がんばらないつながり方~つながる手を探してみよう」ということで、まず望海中学校区の在宅支援センター長から、地域の人たちがどのような手だてで手をつなぎ、安心安全なまちづくりをしていったか素晴らしい実践の話を聞くことができました。中でも居場所が見いだせない荒れた中学生を巻き込んで地域劇をしながら立ち直らせていく手法は見事なもので感心しました。

後半は参加者が6人ずつ12のグループに分かれて自分の活動を報告しあい、その中から最も印象に残った活動を紙に書いてはり話し合いました。さらにこれからも地域で続けたい活動、さらに新たにやってみたい活動についてそれぞれ紙に書いて発表しあいました。私の班ではそれぞれが素晴らしい活動をしておられましたが、80歳を超えて歩くこと、そしていろいろなグループに参加しておしゃべりをすることが大切だという内容で盛り上がりました。

最後に、各班で盛り上がった話を発表し、そのことについて講師に総括していただきました。そして、高齢になって「できないこと」を並び立てるのではなく、「できること」に注目して、前向きに積極的に生きることの大切さを教えていただきました。そのためには笑顔こそが大切で、役割のもって生きがいある人生を続けようということで交流会は終了しました。

9月21日(日) 「たこフィル定期演奏会」

今回はシベリウスの「フィンランディア」とガーシュインの「ラプソディ イン ブルー」が演奏されました。「フィンランディア」の生演奏は何度か聴いたことがありますが、「ラプソディ……」はCDやテレビでの演奏会放映では聴いていても、生演奏は大学音楽科の卒業演奏会で友人が大学のオーケストラと競演したのを聴いただけなので、1960年以来ということになります。2曲とも感動でした。ただ2階席の後ろの方で聴いていたので、金管楽器の音が大きく、ピアノの音が金管楽器にかき消される感じがしました。それでもピアノソロは見事で、アンコールにこたえてドビッシーの「亜麻色の髪の乙女」の演奏を聴かせてくれました。

後半はベートーヴェンの「英雄」の演奏でしたが、早朝から庭の木の剪定をして疲れていたため、きれいな音楽を聴きながら何度か眠っていました。演奏者には失礼なことですが、音楽を聴きながら眠るのは至福の時でもあります。

9月18日(木) 「ひまわりが咲きました」

7月23日に南光町のひまわりを見に行きました。そのときにもらったひまわりの種を7月末に植えました。その種がすくすくと育ち、2~3日前から花を咲かせはじめました。そして今日はすべての花が咲きそろい、満開を迎えました。

昨年10月、加古川の秋桜まつりに出かけたとき、コスモスと共にひまわりが咲き誇っていて不思議に思いました。地元の人に尋ねると、8月末に種を播いたといわれました。ひまわりの種は春に播き、夏に咲かせると思っていたので、そのようなことが可能なんだだろうかと思っていたので、私も試しに播いてみたのです。わが家のコスモスも落ちばえで1本ひまわりのそばで小さなつぼみを付けています。ひまわりの種の植え付けが少し早かったようです。それでも今庭で7本のひまわりがそろって咲き誇っている姿はいいものです。

同じく庭で白い彼岸花が咲き始めました。例年彼岸が終わってから咲きますが、今年は早く秋が来たようで、例年より1週間から10日程早く咲き始めました。ひまわりと共にわが家は夏と秋の花の競演です。

9月16日(火) 「播磨国分寺」

御着の手前に国分寺があります。以前に官兵衛の足跡をたどるウォークに参加した帰りに立ち寄ったことがあります。今日は妻の友達を誘って再度行きました。たまたま住職さんが草引きをしておられ、「どこから来ましたか?」と声をかけてこられました。明石から来たことを告げると、門の日陰の涼しいところに案内してくださり、いろいろとお話をしてくださいました。妻が歴史が好きで、いろいろ受け答えをしていると、すっかり話が弾み、奥様が缶コーヒーのお接待をしてくださいました。国分寺といえば歴史も長く、信長の仏閣焼き討ちや皇室や公家の暮らしなど、1時間以上にわたっていろんなお話をお聞き出来、とても有意義な時間を過ごさせてもらいました。

9月15日(月) 「敬老会」

今年も敬老会の案内をいただき、出席しました。開会のときには来賓は西村衆議院議員の秘書だけでしたが、その後地元の市会議員が入れ替わり立ち替わりやって来てあいさつをしていました。そして終了直前に西村議員本人が来てあいさつされました。江井ヶ島校区だけでも4会場有り、皆さん大変だったようです。

余興でははじめにビンゴゲームがありました。敬老会が始まるまでにグラウンドゴルフがあり、ホールインワン4発と今日はついていましたが、ビンゴでも早い機会にビンゴ達成で、亀の子たわし2個とフェイスタオル2枚を賞品にもらいました。ビンゴゲームのあとは健康体操を挟んで落語2題がありました。平均亭鉄坊さんで、面白い落語でした。最近高家寺寄席に行く機会がなかったので、久しぶりに生の落語を楽しみました。

敬老会の開催に尽力された自治会の役員さんや、実施に際して尽力された青年団の役員さんたちに感謝感謝です。

帰宅後近くのAコープへ買い物に行きましたが、65歳以上だということで紅白のまんじゅうをくださいました。このように地域上げて祝ってくださるのですから、これからも地域のために少しでも役立たなければと思いました。

9月13日(土) 「久しぶりの多々良木ダムウォーク」

秋晴れのお天気につられてドライブに出かけました。といっても、歩き遍路以来ウォークをしていないので、多々良木ダムで自然の中のウォークを楽しみました。ダムの一番奥の駐車場に車を止め、前回は右のコースを歩いたので、今回は左のコースを歩きました。妻のペースにあわせて私にとってはゆっくりペースで歩きました。展望台まで歩こうといっていたのですが、5000歩を越えても着かないので、引き返しました。以前は一周していたのですが、前回に引き続き途中で引き返すことになってしまいました。それでも人も車もほとんど通らない自然の中を歩くのは本当に素晴らしいことです。

いったん駐車場まで引き返したあと、車でダムまでもどり、堰堤を歩きました。ここには何人かの人が来ていました。しかし周囲を歩いたのは私達だけだったようです。往路は道が空いていたので順調に走りましたが、帰路はメダカの水草など買い物をするために、街中のコースを走ったために渋滞もあって、すっかり暗くなって家に帰り着きました。万歩計は14000歩でした。

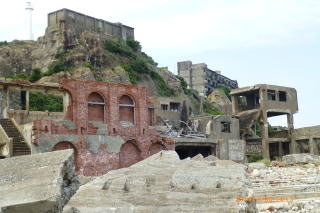

8月29日(金)~31日(日) 「軍艦島弾丸ツアー」

神戸新聞を長らく愛読していますが、新聞紙上で「軍艦島上陸ツアー」を神戸新聞旅行社が募集していたので申し込みました。以前は神戸新聞社がいろいろなところの見学会を募集していて、解説してくださる先生のお話が面白く何度も行きました。しかし神戸新聞旅行社としてツアーに参加するのは初めてです。

29日夜8時出航の阪九フェリーに乗船ということで、6時30分にフェリー乗り場に集合しました。受付を済ませたあと、待合室で夕食のおにぎりを食べておきました。7時に乗船し、指定された2等船室へ行くと、指定された場所に敷布と掛布、そして枕が準備されていました。場所取りをしなくてもよいので安心でした。荷物を置いて、展望デッキで出航の様子や神戸港の夜景を楽しみました。その後は特にすることもないので布団で寝ころんでいると直ぐに眠ってしまいました。

朝5時頃に目が覚めたので、展望デッキに上がって風に当たっていると、東の空が明るくなり日の出を見ることが出来ました。しかし直ぐに太陽は瀬戸内の島影に入ってしまいました。テレビのあるサロンへ朝食弁当を持っていき、他の乗客と一緒にテレビを見ながら食べました。8時半に新門司港で下船し、現地で待っていた添乗員の案内で西鉄バスに乗り込み、一路長崎港へ向かいました。途中基山PAで休憩をとった後、大村湾PAの芝生のきれいなところで教会風に建てられたベンチで配られた昼食弁当を摂りました。今回旅行費用に含まれている食事はこの弁当だけでした。

ここからは長崎港までは1時間足らずでしたが、一般道路に出てカーブが続くと妻はすっかりバスに酔い、食べた弁当を戻してしまいました。それですっきりしたのか、軍艦島へ向かう船の中ではすっかり元気を取り戻していました。やがて写真やテレビで見た軍艦島の姿が見えてきたので、乗客は一斉にシャッターを切っていました。

小さな桟橋から上陸しました。南北480m、東西160m、周囲2.8㎞と小さな島ですが、上陸して見学できるのは東の桟橋から南西の広場までの遊歩道だけで、3カ所の広場で説明を聞きました。閉山して40年が経過し、その間全く手つかずだったので、建物の多くは崩れていましたが、それでもこの小さな島に4000人もの人が居住していて、学校や病院はもちろん、酒場、映画館、プール、神社、お寺などすべての施設が整っていたということは驚きでした。木造のお寺以外は島内にその原形をとどめていました。

再び乗船し、今度は船から島の周囲を見学しました。上陸して見ることが出来なかった建物や施設なども確認することが出来ました。百葉箱のような神社の祠が山の上に立っている姿は印象的でした。前日まで雨がよく降り、久しぶりの晴天と、穏やかな海で無事上陸できましたが、波が50㎝を越えたり、風が強い日は上陸できないとのことで、上陸して見学できる確立は50パーセント以下と言われていました。だから今回は地元の皆さんから本当に良い日に来たと言ってもらいました。

再び長崎港へもどりバスで新門司港へ向かいました。帰路は基山PAでトイレ休憩をしただけで、新門司港から往路に乗った同じフェリーに乗り込みました。船室は違っていましたが、室内の同じ場所に陣取り、荷物を置き、夕食を摂りにレストランへ行きました。料理長おすすめの焼きチャンポンを食べようと思ったのですが、すでに売り切れていて、同じようなかけ焼きそばにおでんやフルーツをとって食べました。

食後、展望風呂に入って汗を流し、着替えをして9時半ごろには床につきました。往路は船の端の船室でしたが、帰路は中程の船室で、エンジンの音が静かに感じました。朝5時には船室の前の廊下を行き交う人の足音で目が覚めました。展望デッキに出てみましたが、風がとても強く、まともに立っておれない状態で、船室の影で通過中の小豆島を見ていました。わが家の方から小豆島を見ると海上に富士山のような形に浮かんで見えるのですが、近くから見ると、横に長い大きな島でした。家島群島に近づいた頃に日の出の時間を迎えましたが、残念ながら太陽は雲の中でした。7時に朝食を摂りにレストランへ行きました。入ったところに粥セットがあり、それを食べることにしました。窓際に席を取り、六甲アイランドの港にはいるまで、その席でお茶を飲みながら景色を眺めていました。

フェリーの旅はゆっくりくつろげるし、快適で、とても良いなと思いました。それにお天気に恵まれたことが何よりで、遠くへ行った割には疲れることもなくとても良い旅でした。

8月27日(水) 「夕方のウォーク」

これまで朝の涼しい時間帯にウォークをしていましたが、歩き遍路では昼間の暑い時間帯に歩きます。そこで、昨日まだ日が照っている4時30分から歩き始めました。妻から無理をせずに距離を短くするようにいわれました。そこで朝歩いている場所の手前で折り返しいつもより2000歩程減らして歩きました。往路は背中からまともに日が照りつけて、帽子の縁を後ろ向きにして首筋に日が当たらないようにして歩きました。帰路はまぶしさもあって太陽の方向に縁をずらしながら歩きました。朝の気温とは比べものにならない暑さで、往路から汗びっしょりになりました。さすがに歩いている人は少なく、朝は2~30人とあいさつを交わしますが、片道4人程に出会っただけでした。その暑さの中ランニングをしている人も3人程いたのには驚きました。

今朝は昨夕歩いているのでどうしようかと思ったのですが、歩き遍路では連日歩くので、5時半から歩きました。コースはいつも通り9800歩程歩きましたが、途中公園へ上がる胸突き八丁の上り坂はいつもよりいささかしんどく感じました。歩き遍路の出発まであと10日程、途中10分程の休憩を挟み、水分を持参してもう少し長い時間と距離を歩く機会をつくりたいと思います。

8月25日(月) 「老人憩いの家カラオケ大会」

西江井自治会館は老人憩いの家に指定されています。その憩いの家には女性二つと男性一つのカラオケグループ(同好会)があります。その3つのグループの交流カラオケ大会を開催しました。以前から交流会の希望があったのですが、この度自治会が大型のテレビ(40インチ)を設置してくださったので、いよいよ実現に至りました。憩いの家には限られたDVDしかありませんが、そのDVDを使って、22人が1~2曲ずつ歌って楽しみました。

終了後、案内状が行き渡っていなかったことや、開始したときに人数が少なかったので3番まで歌ったことから待ち時間が長くなったことなど、いろいろな課題が見えてきました。それらを見直してまた実施できればと思っています。多くの方々が参加してくださったことを世話人として嬉しく思いました。

8月22日(金) 「早朝ウォーク続けています」

今朝も5時15分に起き、5時半ごろからウォークに出かけました。7月16日から今日で16回目です。途中お盆で5日程墓参りに歩いて出かけたりしたので、そのような日は早朝ウォークが出来ませんでした。初めのうちは八木遺跡公園が遠く感じましたが、最近は谷八木川まで歩き、途中坂道を登って遺跡公園に寄ったり、八木住吉神社に寄ったりして歩行数を増やしています。私にしたらよく続いていると思います。

浜の散歩道を江井ヶ島住吉神社前から東を向いて明石海峡大橋や淡路島を見ながら歩くと、谷八木の長光寺まではほとんど日光を浴びることはありません、長光寺を過ぎると谷八木川に架かる橋までは影がないので急に汗が噴き出してきます。帰路は太陽の位置が高くなってきて至るところで背中に日光が当たり、ますます暑くなります。帰路は江井島港の左に朝日に輝く家島の山肌を見ながら歩きます。空気が澄んでいると家島の左に富士山のような形の小豆島が見えます。着ている服などはすべて絞れば水が出る程に汗まみれで、家に帰るとひと風呂浴びて汗を流します。

就寝時間はこれまでと同じように12時近くまで起きているので、早朝ウォークをした日は疲れもあって午前中から眠くなります。午後からは昼寝をしますが、2時間程熟睡してしまいます。もっと早く寝ればいいのですが、ついつい遅くなってしまいます。最近は5時半ごろには目が覚めるようになり、ウォークに出かけない日は庭の手入れや草引きなどをしています。先日来よく雨が降ったので、水やりが省けてありがたかったのですが、草の種が庭一面に芽を出し、ぐんぐん大きくなります。蚊もたくさん発生し、悪戦苦闘しています。

8月13日(水) 「わが家のお盆行事」

わが家では8月6日頃からお盆の準備が始まります。もちろんそれまでに庭木の剪定など、家の周囲が見苦しくない程度に整備します。8月7日に塔婆の依頼にお寺へ行きます。8日か9日早朝にお墓へお参りして花を飾り、きれいにしておきます。お墓はお寺の境内にあるので歩いていくと往復3000歩程で、良い運動になります。そして9日に施餓鬼が有り、午後から塔婆をもらいに行きます。10日に仏壇をお盆に向けて飾り、家中の大掃除をします。今年は台風が襲来し、兵庫県に上陸したので、台風の後始末で屋外なども含めて清掃の一部が11日にずれ込みました。また、台風が過ぎ去ってからということで私の実家のお墓(神戸・ひよどり墓地)にも午前中にお参りしたので、いろいろとあわただしい一日になりました。

12日に住職がお参りしてくださいます。午前中に来られるので午後からは昼寝が出来ます。13日の夕方には親戚の家の先祖のお参りをするので、それまでにあんどんを持ってお墓へ迎え火に行きます。14日も夕方に墓参りをし、15日は仏壇で西国33番の御詠歌を唱えたあと精霊流しをし、送り火にまたお墓へ行きます。これでお盆の行事をすべて終えることになります。

お盆になると海外旅行などテレビでいろいろ報道されますが、このような行事があるので、私達はここ20年程はお盆に出かけることはありません。ちょっとうらやましい感じがしないでもありませんが、サンデー毎日の身なので、何も大混雑にわざわざ出かけることはありません。みんながお休みを終えたあと、8月末に好きなところへでかければいいと思っています。

8月11日(月) 「ホームページが復旧」

先日来、私のパソコンから自分のホームページのサイトの所在が不明になっていました。だから更新することが出来なかったのですが、今日は息子が簡単に見つけ出してくれました。自分でヘルプを見て何とかしようと思ったのですがさっぱり意味がつかめず、新しくつくってみようかとも思いましたが、それすら出来なかったのです。やはりアナログ人間が無理をして自分のホームページを作ろうなんて望みが高すぎました。ただすべてのページが更新するよう表示が出ているので、果たして更新が可能かどうか今からやってみたいと思います。

8月6日(水) 「有り難かった台風12号」

台風がやってくると、海岸に近いわが家の菜園では折角の野菜たちがだめになってしまいます。心配していましたが、台風は九州の西を北上し、雨だけをたっぷりもたらしてくれました。お陰ですっかり乾ききっていた庭の木々は生き返り、きゅうり、ゴーヤ、落ちばえの瓜などの実がぐんぐん大きくなりました。花の水やりもしなくてよいので、楽をさせてもらいました。

ところが、非常に大きな勢力の台風11号がこちらへ向かってやって来そうだということで、またまた心配です。今回もそれることを祈っています。

8月3日(日) 「写経」

午後から写経に出かけました。7月は旅行と重なっていて参加できなかったので、猛暑美でしたが、頑張って参加しました。住職が写経を比叡山に納める旅行を11月16日に実施すると話されました。みんなは行くのが当然だという顔でお話を聴いていました。

しかし、私は先日同じ日に開催されるJAF主催の音楽会に応募してしまっています。応募者が多ければ抽選ということで決定ではありませんが、重なった場合はお金を払うので音楽会に行かねばなりません。抽選結果がいつ発表されるのかよくわかりませんが、結果がわかる頃には比叡山の申し込みも終わっていることと思います。困ってしまいました。

帰りに生き生きネットワークの9月例会で使用する明石公園会議室の予約をするために、明石公園事務所へ行きました。講師も決まっているので会議室が空いていなければどうしようと心配しましたが、幸いいつも使っている会議室が空いていたのでほっとしました。

さらに、先日山陽電車10日間乗り放題という「シニアカード」の売り出しの折り込み広告が入ってたので、明石駅構内の案内所へ買いに行きました。明石第九合唱団の練習で週1回明石へ出かけるからです。明石往復600円かかるのですが、シニアカードだと1日400円なので有り難いカードです。写真入りのカードで発行に2~30分かかるということなので、その間にホームページのサイトが不明になってしまったので、参考書を買おうと思って本屋へ寄りました。しかし欲しい本が2,900円+税もする分厚い本だったので買うのを止めました。息子が10日に来て見てやろうと言ってくれているので、買うとしてもそれからでもよいと思いました。ホームページを見てくれている人たちが、長く更新をしないことについて病気かもと心配しているのではないかと厚かましく思っています。早く更新したいと思います。

8月2日(土) 「雨模様の涼しさにつられて」

このところ猛暑が続いていて、うんざりしていました。そんな中で、雨模様のお天気で、庭木の剪定など屋外の作業が出来ないので、車の中も暑くないだろうとドライブに出かけました。

まず、山崎の農協売店へ行き、お盆の仏事に使うシャシャキを買うことにしました。シャシャキだけでなくなすびなど安い野菜などをたくさん買い込みました。買い物を終えて以前連れて行ってもらったフランス料理を食べようと鳥取砂丘まで行こうと思ったのですが、12時近くなっていたので近くで休憩できる場所を見つけて持参した菓子パンを食べ、昼食を済ませることにしました。

カーナビで行き先を探そうと思ったのですが、先日シガレットコンセントからコードを引き抜いたときにコードのソケットが壊れていて、カーナビが使えませんでした。仕方なく29号線を北上していると、神河町へ行く標識を見つけました。

山越えらしく道はどんどん登っていきます。上方からときどき大きなトラックが来るので、このまま登っても通れないような山道にならないだろうと先へ進んで行きましたが、車を止める適当な場所が見つかりません。やっと峠の頂上近くに車を止めてもトラックなどの通行に支障のない場所を見つけ、道ばたでパンにかじりつきました。

1個食べたところでこの道が峰山高原に通じる道だと気が付きました。峰山高原にはきれいなホテルがあり、食事が出来るのです。パンを食べてしまったあとにホテルへ行っても満腹ではどのようなご馳走を食べても嬉しくありません。仕方なく持参したパンを全部食べてしまい、それから峰山高原へ行きました。

7月28日(月) 「ゴーヤ」

例年通り、今年も掃き出し窓の外にゴーヤを2本植えています。6月末になってもゴーヤが1本しか収穫できず、その他には雌花が全く見られませんでした。

妻は今年のゴーヤは不作だとぼやいていたのですが、7月中旬になって朝窓を開けると見えるところにこれでもかといわんばかりに次々と実がなり始め、すでに4本収穫しました。さらに見えるところに6本大小の実がなっています。緑のカーテンの役目を果たすのに十分な茂りようで、これからも次々実をつけることでしょう。

毎夕の水やりと1週間に1回程度化成肥料をひとつまみやっています。窓から入ってくる風は涼しく、特に夜は扇風機で外気を取り込むようにしていると、部屋の温度がずいぶん涼しく感じます。眠るときにエアコンがなくても安眠できます。

7月22日(火)「早朝ウォーク」

暑くなって屋外での活動が億劫になってきました。それでも9月の歩き遍路のためには体力の維持をしておかなければなりません。そこで、妻の提案もあって7月16日から3日に1回程度、早朝ウォークをしています。

朝5時半ごろに家を出て、浜の散歩道を東へ歩きます。妻とは歩くペースが違うので、海岸からはそれぞれのペースで歩きます。私は最初は7500歩程でしたが、今日は谷八木川まで往復し9500歩歩きました。その後雑用をしていると、午前中に10000歩を超えました。毎日だと庭の手入れが涼しい内に出来ないので、これくらいのペースで良いと思っています。

早朝でもたくさんの人が歩いています。初日は出会う人に「お早うございます」とあいさつしても無視されることが多かったけれども、今日は会釈しながら笑顔であいさつすると、ほぼ100%あいさつが返ってきました。中には向こうからあいさつをされる方も何人かおられました。これらの人々と顔なじみになる程ウォークが続けられればいいのですが、果たしていつまで続くか疑問ですが…… 今は夜が涼しく眠りよいのですが、これから暑くて寝苦しい日々が続くようになると、果たしてこんなに早く目が覚めるかいささか心配です。

7月19日(土) 「ホームページの更新が不能に」

6月8日にホームページを更新したあと、ホームページビルダーのサイトが開けなくなってしまいました。マニュアルの該当のところを読むと新規に作り直さなければならないと書かれています。仕方なく作り直してみましたが、すでにアドレスに公開ページがあるので、新規作成も出来ません。私の曖昧な知識ではどうにもならないので、更新の原稿は一太郎で作り置きしています。今後息子がお盆に帰省するといっているので、そのときに解決法を相談してみたいと思います。

7月14日(月) 「自己新記録更新」

7時頃まで降っていた雨も8時には青空が見え始めました。公園をのぞくとグラウンドゴルフの準備が行われていました。

早速準備を手伝い、準備運動をしました。グラウンドが濡れていてローラーをかけたコースだけがきれいになっていました。しかし、前日の日曜日に子ども達がぬかるんだグラウンドでサッカーなどをして遊んだらしく、コース以外はでこぼこに荒れていました。

記録係をしながらプレイをしましたが、3ラウンドで4回のホールインが出て、トータル39打という自己新記録が出ました。最近みんなの腕が上がり、最高記録29打という最高記録を出した仲間もいます。これまで極端にホールインワンの数が少ない私でしたが、7月にはいって毎回2本ずつ記録していたのが、今日の4本をあわせて7月は12本と6月の記録に並びました。今月はあと1回で夏休みに入りますが、何とか月間ホールインワンの個人記録も更新したいと思います。

午後から女性のカラオケグループさざなみ会の復活8周年を迎え、記念食事会がありました。つまみと1000円のお寿司、そして缶ビールが出ました。昨日は第九合唱団の日曜練習のあとビールパーティーがあり、夜は男性カラオケグループの例会(食事会を含む)があり、昼に引き続いてのアルコールだったので、「氷結」1本だけにしておきました。食事も刺身を食べただけで、寿司や漬け物にはほとんど手をつけませんでした。しかし、今日は二人の男性が招待されていたので、一緒に気持ちよく飲んでしまいました。

会食のあとみんな1曲ずつ十八番を歌いました。私は「出雲雨情」を歌いました。出かける前に1回だけ練習をしておいたので、何とか間違えずに歌うことが出来ました。ほかの男性は夕べ歌った曲を無理矢理歌わせました。女性陣は男性曲を聞くのは珍しいのでアンコールがあり、先日の高年クラブ芸能大会で歌った仲間は舞台曲のほか2曲歌わされていました。いつになく和やかな食事会でした。

7月6日(日)~7日(月) 「五つ星大谷山荘宿泊を体験」

歩き遍路で妻を留守番ばかりさせているので、思い切って少し贅沢な旅行に行くことにしました。インターネットで調べると残り2席とぎりぎりの申し込みでした。一番後ろの席だろうと思っていましたが、バスに乗り込んでみると神戸から家族6人乗っているだけで、明石からも我々2人だけ、前から3番目の席でした。残り32人は姫路からということでした。2人で参加したのは私達だけで、あとは4人以上の男性や女性の団体客で、姫路からは添乗員の話も聞かない程バスの中は賑やかで、妻は補聴器をはずしていました。

岡山県にはいると雨が降り出し、最初の見学地、瑠璃光寺は雨の中のお参りになってしまいました。ほとんどの人は国宝五重塔を見物しただけで、雨の中を本堂へお参りしていませんでした。私達は靴を脱いで本堂に上がり、般若心経を唱えました。その後五重塔をいろいろな角度から見て回り写真を撮りました。

大谷山荘には早めの到着で、部屋つきの係の仲居さんがいて、お茶の準備などすべてしてくれました。さすがに行き届いた接待は五つ星だけはあると感心しました。大浴場にゆっくり浸かり、雨が降っていたので外出できず、夕食の時間まで部屋でのんびり過ごしました。

夕食は部屋まで係の仲居さんたちが運んでくれ、ゆっくり味わうことが出来ました。妻と一緒のときは燗酒1合と決まっていて、そのほとんどを私が飲んでしまい、「軍師官兵衛」の大河ドラマを見ながら美味しい料理もすべて平らげました。食後ロビーで生バンドの演奏を楽しみました。外国人のバンドでしたがリクエストに応じて美空ひばりの「乱れ髪」なども歌っていました。その後もう一度大浴場に浸かって早々に眠りました。

翌朝目が覚めると5時半で、直ぐに温泉に浸かって顔を洗いました。目が覚めたときは雨は上がっていましたが、テレビをつけると、県南部の周防地方は大雨で、道路が冠水したというニュースが流れていました。そのうちに大谷山荘のある長門地方もたたきつけるような雨になりました。こんな雨の中を出かけるのは大変だなと思いながら食事のバイキングを食べました。ここでもこれまでと違って豊富な品揃えでしたが、すっかり満腹になり、いつものように飲み物やデザートは食べることが出来ませんでした。

オプションの金子みすず記念館に出かけるためにバスに乗り込むと、覚悟していたとおり一番後ろの席で、エンジンの温もりが吹き出してきて、まるで暖房車のようでした。有り難いことに雨は小やみになっていました。私達は金子みすず記念館の見学を楽しみにしていたのですが、訪れたのは私達のほか女性4人の団体と男性の団体の中の一人だけでした。みすずの生い立ちをDVDの放映で見たり、展示されている彼女の作品を読んだり、彼女の住んでいた家(火災で焼失し、再現された家)を見て回ったりしている内に見学時間1時間があっという間に経ってしまいました。記念館の中の展示でも、道にあるみすずの肖像でも、大きな壁画が人の小さな顔写真やサインのモザイクで描かれているのには驚きました。

バスで萩に向かい、港で海産物店へ寄ったり、萩焼の窯元へ寄ったりした後、萩城下町を散策しました。このころには雨もすっかり上がっていました。1時間程の見学時間をもらって、みんながあまり行かないようなところを見て回っても、建物の中を見学しなかったのと、見学場所の範囲が狭くて時間が余りました。子ども達と自転車で見学してまわった36年前の印象が強く残り、そのときの感動は呼び起こせませんでした。

その後はにぎり寿司の昼食を摂って一路帰路につきました。一番後ろの席はリクライニングシートを自由に倒すことが出来たので眠り込んでしまい、気が付いたら山陽自動車道を走っていました。雨の中スピードを出して走るバス出に前の車がスリップでもしたら大事故になると思うといささか恐怖を感じました。岡山あたりからは雨も上がり、渋滞もほとんどなく順調に明石までもどることが出来、予定通りの時刻に帰宅できました。

6月29日(日) 「書写山圓教寺でコンサート」

「官兵衛で迫る!悠久のクラシック」というテーマで音楽会鑑賞の募集があったので、応募したところ当選のはがきが届き、車で出かけました。ロープウェー乗り場前の駐車場に車を止め、今回はロープウェーで登りました。会場の圓教寺に到着したのは、座席指定券配布の1時間前だったので、本堂でお参りをした後縁側でのんびり休憩しました。ロープウェー山上駅から坂道を20分程歩き、汗をかいていましたが、縁側はときどき風が吹き、気持ちのよい場所でした。山上は西国33番参拝のツアー客をはじめ、大勢の人でにぎわっていました。

時間になり演奏会場の講堂へ行くと、すでに座席指定券の交換が始まっていました。しばらく講堂前で待っていると、天候が急変しそうだから正面の建物に入るようにいわれました。建物内には座布団が敷かれそこに座って開演を待っていると、突然大雨が降り出しました。用意されていたたくさんの折りたたみ椅子はびしょぬれで、天候の確かな情報を入手し、早めに避難をさせた主催者がNHKだったのはさすがだなと思いました。

演奏はNHK交響楽団員を中心に6人で行われましたが、ジャズバンドなどと違ってマイクを通さなくてもよく響き素晴らしい演奏でした。木造のお寺がこんなにも良い響きを醸し出すことに感心しました。大河ドラマ「軍師官兵衛」に始まり、アンコールで同じ曲を演奏して終わりました。その間素晴らしい演奏が続き、あっという間の90分でした。

6月26日(木)~27日(金) 「浜坂温泉保養荘」

26日に出かける予定だった日帰りツアーが中止になったので、急遽インターネットで予約を取って浜坂温泉保養荘へ車で出かけました。グラウンドゴルフをプレイした後、11時頃からカーナビをたよりに出発しました。16時頃の到着する予定でしたが、15時30分までに到着できました。車いすなど障害者にも優しい施設だというだけあって、行き届いた気持ちのよいところでした。早速温泉に浸かり、部屋でのんびり過ごしました。

予約のときに夕食の料理も決めていたので、18時に食堂へ行くとすっかり準備が出来ていました。家族連れ4組だけでしたが、団体客は別室で宴会をしていたようです。妻と一緒だったので、燗をした日本酒「香住鶴」を1合を二人で飲みましたが、二人ともすっかり酔ってしまいました。予約した料理は海の幸と山の幸が中心で、肉料理がなかったので、妻も安心して食べていました。朝早く起きたこともあって、早くから床に入って眠りました。

翌朝もう一度風呂に入り、朝食までに1時間程散歩に出かけました。赤い橋を渡って近くの昔からの漁師町を歩いたり、また浜坂が生んだ登山家のお墓もあると聞き出かけてみたり、地元の人と話も出来ました。

朝食後は海岸へ行き、山陰ジオパーク館を見学し、竹野から城崎日和山方面を経由で帰路につきました。途中餘部鉄橋の下をくぐり、道の駅に寄りましたが、コンクリートの橋になり昔の面影は西の端に少しだけ

残されていました。また、日和山で焼きちくわなどを作る工場の売店によって作りたての製品を買ったりしました。

浜坂温泉保養荘は高齢者割引がある上に、加入している団体の宿泊割引券も活用したので、走行距離360㎞15.8L のガソリン代を除けば日帰りツアーの料金で1泊旅行をすることが出来ました。

6月18日(水) 「タマネギとジャガイモの収穫」

土曜日に庭の菜園に植えていたタマネギとジャガイモを収穫しました。タマネギは3日程前に半分程収穫しましたが、天候が悪くなると聞き、残りのタマネギとジャガイモを収穫しておきました。タマネギは1週間程前に老人クラブの仲間が大きなタマネギをたくさんくれました。それに比べ、わが家のタマネギは小さく、中には一口で食べられそうな小さなものがいくつもありました。早く掘ったものから網の袋に入れ、大きなタマネギと一緒に軒につるしておきました。

ジャガイモは2月末に2㎏あまり植えました、なかなか芽が出ないので心配しましたが、芽が出ると日に日に大きくなり花をつけました。今年は花を摘むことをあまりせずにそのままにしておきました。例年小さな虫やテントウムシが発生し、葉がなくなる程だったのですが、今年はカメムシが大発生し、これ以上ジャガイモをおいておくとさらにまわりに被害を与えそうだと思い、カメムシを殺しながらジャガイモを掘り起こしました。あまりできはよくないなと思いながら掘りましたが、大きくなったジャガイモもあり、結果的には28㎏程収穫できました。ジャガイモは畑で植えている期間が短い割に収穫量が多く、効率のよい野菜です。ジャガイモやタマネギの値段より送料の方が高くつきますが、無農薬で収穫したジャガイモやタマネギを娘に送ってやろうと思っています。

ジャガイモを収穫した後に落ち生えのツルムラサキを6本植えておきました。ツルムラサキはわが家の貴重な夏野菜です。トマトを9本植えていますが、その根元に未だ何本かツルムラサキが育っています。それも移植してやろうと思っています。ナンキンも2個雌花を受粉しておきました。ゴーヤも今日初めて雌花が咲きました。南京もゴーヤもスナップエンドウやツタンカーメンを植えたときの網に登らせています。両方ともグリーンカーテンとして頑張ってほしいと思っています。

6月11日(水) 「きれいに見える姫路城」

月1回姫路城裏にある県立歴史博物館で歴史講座を受講しています。その都度姫路城の工事の様子を外から眺めています。今日は工事の足場がずいぶん取り除かれ、美しなった姿を見せていました。完成は来年3月で、すっかり足場やクレーンが取り除かれるのにまだまだ時間がかかりますが、完成すれば城内の様子も見てみたいと思っています。

お城の北側から お城の東側から

6月6日(金) 「点検パック」

今日は自家用車の定期点検(6ヶ月)を済ませました。車を購入した時に営業マンに勧められて点検パックに加入しておきました。そのときにいくら支払ったかは覚えていませんが、下取り価格が予想していなかった程大きく、得した気分だったので、勧められるままにボディのコーティングなどと一緒にお願いしました。したがって車検後の6ヶ月点検でしたが、点検料は無料でオイル交換の費用だけで済みました。点検でディーラーを訪れても社員全体が親切で、飲み物のサービスを受けながら気持ちよく点検作業が済むまで待っていることが出来ます。今日は妻と一緒に出かけたので、まるで明るく広い喫茶店にいる気分でした。

「スバル明石店にて」

6月3日(火) 「摩耶山登山」

6月12日から出かける予定の歩き遍路は標高900mの山上にある雲辺寺です。逆打ちなので、神戸でいえば市街地から六甲山へ登って有馬へ下るのと同じです。多少不安があったので、標高698mの摩耶山へJR灘駅から登ることにしました。六甲山は登山道をよく知らないからです。妻は私が一人で自分のよく知らない山を登るということでとても心配だったようで、人が大勢登る道か何度も念を押していました。おはよう会で毎朝たくさんの人が登る道だと説明しておきました。

妻がおにぎり弁当を作ってくれたので、家を7時30分頃に出て山陽電車、JRを乗り継いで灘駅へ向かいました。灘駅の北側の公園でストレッチをして9時48分登山口に向かいました。神仙寺通を北上すれば登山口だと思っていたのですが、青谷通りを北上しなければならなかったようで、山麓の道を少し東へ進むと、無事登山口に到着しました。そういえば神戸に住んでいた頃は何度も登ったのですが、明石に居住するようになって50年以上、その間1~2度しか登っていません。しかも四十数年ぶりに登るのではないかと思います。灘駅から王子動物園前、原田の森美術館、海星女学院、松蔭女子学園を経由して急な坂を上り詰めたところにある登山口に到着したのは9時15分でした。

中年の女性グループも歩いて登るのか服装の準備をしていました。急な坂道を上りはじめると、何人かの高齢者が下ってくるのと出会いました。1000m地点を9時37分に通過、不動の滝に到着したのが9時49分、そこから直進したために登るはずの青谷道からはずれてしまったのですが、久しぶりだったので気が付きませんでした。そのまま直進し続けると祠で行き止まりになってしまいました。少し戻ると赤いペンキで矢印があり、天狗道と書かれていました。不動の滝まで戻るには10分程登ってきた道を戻らなければならないので、天狗道から行くことにしました。この道を登っても徳川道に出て摩耶山へいけると思ったからです。

ところが道がだんだん細くなり険しくなってきました。岩場に来ると、赤いペンキで上方へ登るように指示がありました。少し登ると、いよいよ岩場が険しくなり、両手で岩をつかみ、足場を一歩一歩確かめて登らなければなりません。今さら引き返す訳にも行かず。少し安定した場所で休みながら登りました。途中谷の東向かいの山上にテレビ塔が見えた時、目標を見つけた気持ちがしました。1時間15分汗びっしょりになりながら悪戦苦闘し、その間全く人に出会うことはありませんでした。やっと六甲山縦走道(多分昔徳川道と呼んでいた道)に到達した時にはほっとしました。

六甲縦走道を東へ少し下ると、再び上り坂にさしかかりました。岩に腰掛けて休憩していると、若者が次々と追い越していきました。きっと塩屋の方から縦走しているのだろうと思いますが、軽々と急な山道を登っている姿を見て、自分も高校時代から大学時代にかけて家から摩耶山さらに六甲山に登り、歩いて阪急六甲まで下ったり、逆に阪急六甲から六甲山へ歩いてのぼり、そこから神戸森林植物園を経由して、再度山から今の新神戸駅まで下るコースをよく歩いたことを思い出しました。そのときは今のように途中で何度も休憩した覚えはありません。

目標にしていたNHKテレビ塔を11時45分に通過、11時50分摩耶山頂に到着、三角点を確認した後、ロープウェーの山上駅そばにある菊星台で神戸の街を見ながら弁当を食べました。

30分程休憩した後、12時32分に出発、テレビ塔そばの青谷道へ通じる道を下りはじめました。途中に焼失した摩耶山天上寺跡がありました。建物の基礎と水瓶意外すっかり建物はなくなっていましたが、それでもそれぞれの場所に写真が展示されていました。戦後未だ摩耶ケーブルが復興していなかった高校時代、弁当を3時限と4時限の間の10分間の休憩中に済ませ(高校の伝統でした)、1時間の昼休みの間に摩耶ケーブルの階段を駆け上がり、天上寺の鐘楼で鐘をついて、再び駆け下りて学校まで戻ってくるということを何度もくり返していました。やはり今の若者と同じように元気だったのだと思います。

天上寺の長い階段を経由して青谷道を下り、出発して1時間あまり再び不動の滝まで戻ってきました。さらに下ると途中にわき水の水飲み場がありました。登る時には気が付きませんでした。水を飲みながらそばの温度計を見ると気温23度でした。北海道の上富良野では36度を超えていたというのですから、神戸の山は涼しく快適です。それでも歩き続けると汗びっしょりになり、冷たい水はご馳走でした。

1時間40分程かけてやっと登山口まで戻ってきました。急な下り坂が続いたこともあって足はパンパンで、すねの裏側の筋がけいれんになりそうで信号待ちの間ストレッチをしようとしても思うように曲げられませんでした。何とか足を引きずるような格好で14時58分JR灘駅前の公園まで戻ってきました。出来る部位から何とかストレッチをすると多少からだが思うように動くようになりました。帰りの電車は座席に座ることが出来ましたが、明石に近づくに連れてすねの裏側の筋が再びつりそうになってきました。我慢してホームから足を引きずりながら階段を下り、山陽電車に乗り換えている間につった筋が治りほっとしました。夜風呂上がりに湿布薬をあちこちに貼って休みました。

5月28日(水) 「第14回校区グラウンドゴルフ交流大会」

4月16日に行われた三草との交流大会で準優勝して以来、すっかり不振に陥っています。一日にホールインワンを4~5回もする人が続々現れる中で、私の5月のホールインワンの回数は月末が近づいているにもかかわらずまだ3回です。以前はこのようなことがよくありましたが、最近ではこんなに長期にわたって不振が続くことはありません。

そのようななか交流大会がありました。第1ラウンドで2ホール目にホールインワンが出るなど8ホール17点とまずは快調な出足でした。ところが2ホール目に調子が狂って27打と最悪の成績になりました。それでも3ラウンド目からは19,20打とやや調子を取り戻しました。昼食後残り2ラウンドプレイしました。食後再び調子を落とし、24打、そして最終ラウンドはホールインワンが出て18打でホールアウトしました。6ラウンドトータル125打で、46人中19位でした。20位と同成績で、90歳の方だったので、20位の飛び賞が当たるところだったのですが、ホールインワンの数が私の方が多く残念ながら19位になってしまいました。残念賞の台所洗剤をもらって帰りましたが、大会ごとに台所洗剤をもらってくるので、家には100均の台所洗剤がたくさんたまってしまいました。

5月24日(土) 「申し込みをしていなかった?」

今日は落語と音楽の催しが明石でありました。2~3ヶ月前に申し込みがあり、申込用紙に名前も書いていたので、てっきりFAXで申し込んでいたと思っていました。会場へ行き、受付で名前をいったのですが、受付名簿には私の名前がありませんでした。幸い無料のイベントで、座席に余裕があったので、その場で名前を書いて入場させてもらいました。これからはいつ申し込んだかその期日を書き残していくようにしなければと思いました。

ところで出演した落語家はなんと私の住んでいる校区の小、中学校の卒業生でした。地元の県立高校から岡山大学へ進学したのですが、3年で中退し、染丸師匠に弟子入りしたといっていました。生の落語はプライベートな話が聞けるので、親しみを感じながら話を聞くことが出来ます。

第2部はクラリネットの合奏団で、クラシックからテレビドラマやアニメの主題歌や挿入歌など幅広い曲を聞かせてくれました。中には吉本興業のテーマ曲までありました。クラリネットといえばせいぜい2種類くらいだろうと思っていましたが、高い音から低い音まで6種類紹介され、クラリネットだけでこれほど豊かな演奏が出来ることに感心しました。

5月18日(日) 「丹後半島経ヶ岬」

車で丹後半島へ出かけました。といっても高速道路は使わない方針で、岩岡から175線を大江山登り口まで走り、大江山越えで行きました。最初に目的地までを入力した時、琴弾浜経由にしたために、312号線を北上するルートが入力されていたらしく、何度もルートを変えるように指示してきました。そこで西脇あたりでいったんルートを取り消し、行き先も経ヶ岬にしました。その後はルートに示されるとおり、以前に行った伊根経由ではなく、日本海側を走りました。途中道路標識と違った道を案内してくれましたが、到着予定時刻より1時間以上早く目的地に到着しました。

駐車場そばではカメラマンが何人も望遠レンズをつけた大きなカメラを海側に向けて歓談していました。ハヤブサを撮影するとのことで、一日待機しているのだそうです。海を眺めていると、地元の人が、「今日は年に何回も見られない福井、金沢、能登半島が見える」と教えてくださいました。高い山のある方には雲がかかっていましたが、福井あたりのビルがかすかに見えていました。こんなに見えるのは今年初めてだそうで、運の良い日に訪れたことを嬉しく思い、また感動もしました。

持参したおにぎり弁当を四阿のベンチに座って食べていると、風がよく通り、寒いくらいでした。地元の人もコンビニで買ってきたというサンドイッチやおにぎりなどを持ってこられ、いろいろ話ながらの楽しいお昼ご飯でした。昼食後、灯台や頂上展望台へ行ってみました。経ヶ岬灯台は日本で2番目に古く、明治31年12月と表示板が取り付けられていました。灯台からは北陸能登方面のほか、若狭湾についても広く眺めることが出来ました。一方、頂上展望台からは、丹後半島の日本海側の美しさを見ることが出来ました。

帰りに琴弾浜へ寄ることにし、カーナビに入力すると2㎞程の距離にあることがわかりました。カーナビに示されたルートを走ると無事着いたのですが、駐車料1000円と表示されています。せっかく来たのだからと1000円支払うと、琴弾浜のガイドブックをくださり、持ってるとガイドが現場で案内してくれるという説明がありました。そのガイドブックを持って浜へ降りると、現地のボランティアが、泣き砂の泣かせ方や、環境整備のこと、40度の温泉がわいていることなどの説明をしてくれました。駐車料金が1000円とは高いなと思っていましたが、広い砂浜をきれいに保つための整備に使われていることがわかり、むしろ環境整備に少しでも協力できてよかったと思いました。

帰路は国道312号線に沿って福崎まで、そこから加西、加古川市、稲美町経由で帰りました。途中で食事も済ませましたが、予定到着時刻より1時間以上早い夜9時半ごろ帰宅できました。日曜日で高速料金が割引されていたと思いますが、大都市や幹線道路を避けて走れば渋滞に巻き込まれることなく走ることが出来ます。そして今年一番の暑い日だったとテレビで言っていましたが、日中も19~23度と快適な一日でした。

5月4日(日) 「九頭竜湖」

連休連休と世間ではいろいろ楽しそうなニュースが流れます。連休の前半は娘や孫たちがやってきて、私達も楽しく過ごせました。しかし後半は何も予定がありませんでした。サンデー毎日の我々にとって、年中連休だからです。だから人混みや大渋滞の中へわざわざ身を置くことはないと思っていました。それでも季候はよいし、好天の日々と聞くとじっとしておれなくて、ドライブに出かけることにしました。翌日は老人クラブのグラウンドゴルフの当番に当たっているので日帰りです。みんなサンデー毎日だから、連休など関係なく普段のリズムを狂わすことはありません。

どこへ出かけるか考え、但馬の山、例えば鉢伏山に山菜を見つけに行くことも考えましたが、一昨年青春切符で九頭竜湖駅まで行ったけれども、とんぼ返りで湖まで行くことができなかったことを思いだし、九頭竜湖をめざすことにしました。カーナビに入力すると名神高速を走るルートで4時間30分かかると案内しました。名神高速は渋滞がひどいだろうと舞鶴道を行こうとしましたが、それだと6時間30分かかるという表示です。これではだめだとカーナビの示すとおり名神を走ることにしました。案の定茨木あたりから混み始め、新名神の入り口まで断続的な渋滞で、到着予定時刻がどんどん延びます。北陸道を福井まで行くと思っていたら、米原JCTでも名神を走るように示します。高速の出口は白鳥西になっています。東海北陸道を走るということがそのときやっとわかりました。ところが岐阜羽島ICの手前で事故渋滞の表示が出て車がほとんど停止状態になってしまいました。そこで思い切って岐阜羽島で高速をおり、北上することにしました。ところが方位がよくわかりません。車を停車するところも見つからず、感でしばらく走りました。橋を渡ったのがどうやら長良川で、西に向かって戻っているように思いました。そこで今度は自信を持って北上しました。やっと車を駐車する場所を見つけカーナビに行き先を入力するのですが、岐阜羽島ICへ向かう道路しか示してくれません。カーナビの行き先を取り消し、とりあえず東北の方向へしばらく走りました。岐阜城が遠くに見えてきたので改めてカーナビに行き先を入力すると、やっと東海北陸道の各務原ICへ行く道順を示してくれました。

車は先ほどと違って順調に北上しました。出口が白鳥ICになっていましたが、前回の表示を思い出し、白鳥ICから白鳥西ICまで走りました。そこからはヘアピンカーブの続く山道が続きます。私のような運転の未熟者は対向車がある度に最徐行をしなくてはなりません。やっとの思いで広い道に出たと思ったら国道158号線でした。この道はどうやら白鳥インターから直接来ることができたのではないかと思いました。渋滞にあったために6時間以上かかってやっと九頭竜湖に着きました。最初のドライブインでしばらく休憩し、また車を進めると九頭竜ダムに到着し展示館で30分ほど映像を見たり、展示を見て回りました。大変な工事の末に完成したこともわかりました。ただドライブで見学に訪れるところであって、このダム湖で遊ぶというところではないこともわかりました。

名神高速が渋滞していることがよくわかったので、帰路は福井ICから敦賀まで行き、小浜から舞鶴道で帰ることにしました。カーナビに自宅を入力しても名神経由しか表示されません。とりあえず北陸道の福井ICまで入力すると上手く案内してくれました。途中飯降山というところで芝桜まつりをしているところがあり、広い範囲に芝桜が植えられ見事な景色を見せてくれました.。大野市のJAガソリンスタンドで給油しましたが、158円/Lと家の近くでプリペイドカードで入れる料金と同じだったので嬉しく思いました。福井ICから北陸道に上がると車はすいすい走っていました。敦賀に近づく頃には名神が十数㎞渋滞という表示が見えてきました。敦賀ICで高速から出たものの、小浜方面への表示が全くありません。もう真っ暗だったのでとりあえず西の方角と思える方向に車を走らせると、松島という表示があり、どうやら気比海岸近くに来ているようでした。広い道に出たので路肩に止めてカーナビの行き先に自宅を入力すると、再び名神高速方面を指示します。そこで立ち寄り先に小浜を入力すると、、小浜ICが表示されました。これでやっと帰る方角がわかり、これまで走ってきた道に大きな誤りがなかったこともわかりました。国道27号線にはいると10㎞ほどは自動車専用道路になっていてずいぶん速く走ることが出来ました。その後もときどき信号待ちする以外はすいすい走り、小浜ICから舞鶴自動車道を走りました。

綾部SAは混雑と表示されていましたが、車の列の後ろに並んで待つこと5分ほどで駐車場所に案内してくれました。食堂で食券を買い椅子に座って待っていると直ぐに番号を読んでくれました。いちいちカウンターへ食券を持って行かなくても、券売機から厨房に直接連絡が行くようになっていて次々食券に書かれた番号が呼ばれています。カウンターに二人、食器返却口に二人片づけている人が見えるだけで、客席には全く職員の姿はありません。これは良いシステムだなと感心しました。私が入った時は座席がまだまだ空いていましたが、食べ終わった頃には座席が空くのを待っている人がずいぶんいました。早めに食事を済ませて正解でした。その後西紀SAを通過する時にちらっと見ると、こちらも車があふれていました。

小浜でカーナビの行き先に自宅を入力した時には到着時刻が0:30と表示されましたが、食事休憩を取りましたが、滝野社ICで高速を降りて175号線経由で家に帰ると0時になっていませんでした。名神の渋滞を避けてよかったと思いました。また高速料金もはじめにカーナビが伝えてくる金額の半額位をETCが伝えていました。休日に走ると阪神高速以外はこんなに安くなるのだということを実感しました。走行距離は680㎞ほどでした。

5月3日(土) 「小・中・高校時代の親友からのたより」

今日は昔の親友から手紙が届きました。封筒の宛名書きの右下がりの大きな文字を見た途端、彼だとわかりました。彼とはここしばらく会っていません。だから懐かしくて急いで封を開けました。内容は自分史を書くについて、入学時の小学校の消息を知りたいので調べてほしいというものでした。今は地図上にも存在しないというのです。

私にもわからないので、直ぐにインターネットで調べてみました。神戸市長田区にあった小学校は震災で避難所になり、その後他の小学校と統合され、その跡地に新しい名前の小学校として新築されていることがわかりました。そしてその卒業生には、「少年H」の著者・妹尾河童氏がいることもわかりました。彼が戦時中暮らしていたのも少年Hと同じ本庄町で、少年Hの家と同じ日に戦災で消失したというのです。きっと直ぐ近くに暮らしていたのだと思います。だから自分史を書く上で「少年H」から当時の情報を得られるのではないかと手紙に書き、インターネットの資料と一緒に返信しておきました。

彼は大阪府に住んでいますが、小学校の同窓会には顔を出したことがありません。それでも中学時代の仲間4人と神戸で何年かに一度集まって、食事をしながら懐かしい思い出や現況を話します。中学時代、神戸の布引(今の新神戸駅付近)から裏山に登ってアケビをたくさん採って持ち帰ったり、摩耶山に当時はやっていた高下駄を履いて登ったり、学校の帰りに私の家にみんな鞄を置いて、裏山をかけずり回ったり、中間や期末試験の勉強を裏山で一緒にしたりと、一緒に過ごす時間が多かった仲間の一人です。そして、アケビ採りは大学生になっても二人で出かけたものです。

そのような親友でしたが、彼が入学した小学校は全く離れたところで、途中から転入してきたということは初めて知りました。自分史が完成したら是非読ませていただきたいと思いました。

4月26日(土) 「喜寿祝い」

喜寿を迎え、娘と孫二人がお祝いに来てくれました。娘は栃木県から、孫は新社会人で大阪で4月28日迄研修中、下の孫は長野の大学からわざわざ駆けつけてくれました。ケーキの材料持参で、やって来るなり、3人でイチゴのたくさん載ったケーキを完成してくれました。

一緒にお墓参りをしたり、近くの店へお土産を買いに行ったりしました。夕食時にはみんな一緒に缶ビールで乾杯しました。最後にイチゴケーキをいただきました。お礼に私はレギュラーコーヒーをみんなにいれました。新しく就職した会社の様子や、大学の様子、そしてすでに内定している会社のことなどいろいろ聞かせてもらいました。若いということはこれからの人生にいろいろな夢や可能性に満ちあふれていて素晴らしいなと思いました。それにしても、孫たちとビールを酌み交わしながら話が出来る至福の一時を味合わせてもらい、妻や娘に感謝の喜寿祝いでした。

彼らはスマートフォンやタブレットやパソコンを持参していて、自由に使いこなしています。その中でグーグルアースを使うと、景色がとてもリアルに見られることがわかり、私のパソコンにもダウンロードしてもらいました。わが家を検索し、家の裏側からのぞいてみると、なんと妻の後ろ姿が移っているではありませんか。みんな大いに盛り上がっていましたが、妻はグーグルアースが何のことかわからず、孫たちが自分を撮してパソコンに映し出していると思っているようでした。

4月19日(土) 「夢の続きのドライブ」

前回買った文旦が残り2個になったので、今年3度目の文旦を求めるドライブに出かけました。確実に手にはいるのが岡山県のアワクランドなので、今回も同じところへ行きました。売店をのぞくと小さな文旦がいつもより高く売っていました。何とか大きいサイズのものがほしいと歩き回っていると、売り場の隅に本当に汚らしいけれども大きめの文旦が置いてありました。値札を見ると1800円と書かれています。店員を呼んで汚いなあというと、1500円にしておくと言ったので、買いました。丁度お昼だったのですが、レストランのメニューに美味しそうなものがなく、足を伸ばそうと自動車道を北進、河原ICに直結した道の駅「清流茶屋かわはら」に入りました。

ご馳走は売り切れていたので、初めて目にする「焼きカレー」を注文しました。カレーの上に薄いお餅を載せ、その上にとろけるチーズを載せて、グラタンのように焼いてありました。なかなかの味で、家でも試してみたいと思いました。

智頭までもどり、道ばたで一休みをしようと思ったのですが、落ち着けないのでアワクランドまでもどり、北側の静かな駐車場でひと眠りすることにしました。その前から睡魔が襲い、限界を感じていたので、即ぐっすり寝込んでしまいました。夢で峠の駐車場に車を止め眠った夢を見ました。目が覚め、座席を起こし、シートベルトを締めたあと、車が近づいていないか左右を確認して、道に出ようとしました。そのとき駐車場の正面に石垣が見え、お城のそばの駐車場だったんだと思ったり、道の駅という標識がちらっと目に入り、ここも道の駅だったんだと一瞬思ったり、佐用という道路標示を見て、そちらへ向けて行けばいいと思って車を進めました。横から妻が曲がって高速へ上がるか、このまま地道を行くか尋ねてきました。山の中の駐車場だと思いこんでいたのでわざわざ高速まで行くこともないと思って、佐用へ向かうと答えました。そして西粟倉ICの入り口を過ぎたところで、ハッと我に返り、アワクランドの駐車場で休憩していたことに気が付きました。

寝ぼけていたことに気づくと、自分が恐ろしくなりました。そこからは慎重運転で帰りました。高速道路を走っていて、眠くなるとパーキングエリアで休憩をとることはよくありますが、たいてい15分位で目覚めるので寝ぼけることはこれまでにありませんでした。これからは休憩のあとは、いったん車外に出て伸びをしたり軽い体操をして、十分目覚めてから運転しなければならないと思いました。

4月17日(木) 「淡路花さじき」

明石海峡大橋を渡る通行料が4月から安くなったことを知り、それならばと一面菜の花の淡路花さじきの写真を見て、午後から出かけました。垂水ICまで一般道を走り、淡路インターまで海峡大橋を渡る高速道を走りました。軽自動車の料金は750円でした。たこフェリーが運航されている頃には、1300円プラス運転手以外の乗車人員×300円だったので、ずいぶん安くなったなと思いました。これなら今後も料金をあまり気にせずに淡路島へ渡ることが出来ます。

淡路花さじきは広い範囲で黄色と紫の菜の花が満開で、ポピーも咲き始めていました。暑くも寒くもないお天気で、園内を歩き回りました。そして写真もたくさん撮りまくりました。最後に小さな子馬が連れてこられ、それを見た幼児がよちよちと近づくというほほえましい風景も見られました。2時間ほどのんびりと過ごし、タケノコやイチゴ、塩ワカメなど、淡路産のお土産を買って帰りました。

4月16日(水) 「グラウンドゴルフ交流大会で驚きの準優勝」

海の街(明石市江井ヶ島校区)と山の街(加東市三草)との交流グラウンドゴルフ大会が江井ヶ島小学校下のグラウンドで合わせて52人が参加して行われました。直前に入学式の駐車場や、子供のサッカー大会に利用されていた場所なので、打球のスピードが落ちると、球はどちらに転がるかわからないという厳しい状況でした。このグラウンドで過去4回ほど校区の交流大会に参加しましたが、最下位をはじめ、いつもブービー賞の近くの成績でした。

早めにグラウンドに行ったので、事前にストレッチを十分しておきました。江井ヶ島のメンバー3人と三草のメンバー3人の6人でホールインワン賞のかかった7番ホールからスタートしました。第1ラウンドは無難に8ホール21打で終えました。第2ラウンドはホールインワン賞をあわやというところでこぼれてしまいましたが、何とか20打で終えることが出来ました。そして第3ラウンドは8番ホールでやっとホールインワンが飛び出し、その後も何とかまとめて17打で終え、トータル58打でこの日のプレイを終えました。

試合を終えたあと山の街のメンバーをオーシャンビューの素晴らしい西江井自治会館2階ホールに招き、明石たこの刺身とちらし寿司で昼食を共にしました。最後に表彰式があり、ブービー賞から順に賞品が授与されました。ところが、そのときにスコアーの報告がなかったので、いったいどのような成績の人が表彰されているのかわかりませんでした。ところが3位の表彰の時に成績が発表され、「3位は同点で年齢が若いから3位になりました。スコアーはトータル58打」といわれました。このときになって、初めて自分が表彰されることを知り、びっくりしました。いろいろ賞品のでる大会に参加しましたが、上位入賞で表彰を受けるのは初めての経験で、つい喜びがこみ上げてきました。

終了後、連絡協議会会長の車が淡路島オアシスまで三草のマイクロバスを案内するということで誘われて同乗させてもらい、明石海峡大橋を渡ってきました。オアシス往復1800円と料金が安くなっていることを実感しました。

4月12日(土) 「養父市樽見の大桜」

昨日の新聞に、養父市の「樽見の大桜」が満開だと写真入りで報道されていたので、見に行くことにしました。カーナビで検索しましたが、大桜は検索できず、養父市樽見と入力して出かけました。途中のスーパーで昼食を購入し、312号線を北上しました。カーナビにしたがって朝来市新井から県道を養父方面へそれると、以前と違って片側2車線のきれいな道に生まれ変わっていました。

樽見に入ると大桜の道案内が表示されていました。表示にしたがって坂道を登っていくと、道路の片側にずらりと乗用車が並んでいました。大桜登り口まで300mと書かれたあたりに駐車できそうなスペースを見つけて駐車し、車内で昼食を済ませて坂道を歩きました。車道も、登り口から大桜までの山道も片側通行にされていたので、通行がスムーズでよく考えられているなと思いました。

大桜は樹齢1000年を超えているそうで、白い小さな花を咲かせる彼岸桜でした。幹まわりは本当に立派で、貫禄さえ感じました。うすずみの桜同様多くの支柱に支えられていますが、このまま毎年咲き続けることを祈りました。帰りは一の宮方面へ行き、道の駅に寄った後、山崎、福崎、加西経由で帰りました。今回もカーナビに助けられたドライブでした。

4月11日(金) 「稲荷講参拝と親睦旅行」

西江井地区の住吉神社の境内にある稲荷神社の初午には毎年お祝いを届けています。そのお陰で2年に1回開催される稲荷講の稲荷神社参拝と親睦の旅行に誘ってくださいます。今年は岡山県の最上稲荷参拝と倉敷での昼食と美観地区での散策、そしてキリンビールの工場見学でした。

最上稲荷ではバスの駐車場から商店街を抜けて階段を上る参道を時間の余裕があまりなく、本殿まで急ぎました。杖をついている高齢者もいて、時間内に本殿まで来られるか心配しましたが、ぎりぎり参加者29人全員間に合いました。例年に比べて参拝者が少なかったためか、一人ひとりにお祓いをしてくれました。10年ほど前から参加させてもらっていますが、このようなことは初めてでした。

そこからバスで倉敷へ向かい、ステーションホテルで昼食をいただきました。日程の中にキリンビールでの試飲があると聞いていたので、バスの中でもビールを断っていたのですが、昼食時にはコップ一杯だけ飲みました。食後トイレへ行っている間にみんなは出かけてしまい、一人で美観地区へ出かけました。途中古い町並みを歩いている内に美観地区からすっかり離れてしまっていることに気づきました。何とか見覚えのあるアイビースクエアにたどり着き、地図を見ながらやっとみんなのいる美観地区へ行くことが出来ました。

再びバスでキリンビールの工場へ向かいました。担当者の女性の案内で工場を見学しました。その中でビールのもとになるもろみの絞り汁を飲ませてもらいましたが、口に入れた途端とても甘いのに驚きました。ところが次の瞬間苦みと渋みを感じ、その強さに再び驚きました。最後に一番搾りの生ビールの試飲がありました。やはり作りたてのビールは最高でした。3倍まで飲んでもよいといわれましたが、1杯飲むのがやっとでした。帰りに売店でビールの樽の形をしたチョコレートを買いました。月末に娘が来た時に楽しもうと思っています。

4月10日(木) 「西江井友愛クラブ4月例会(お花見会)」

今朝はグラウンドゴルフの当番だったので、朝6時に起き、7時にはグラウンド整備をはじめました。準備をしているとスコアカードがなくなっていることに気づき、コピーをするために自治会館へ走って行きました。ところがコピー機が新しくなっており、使用説明書もなく、ずいぶん時間を食ってしまいました。それでも開始の8時30分に何とか間に合わせることが出来ました。丁寧に整備しただけあって、スコアは3ゲーム47打と好スコアを出すことが出来ました。

グラウンドゴルフ終了後、西江井友愛クラブの4月例会「お花見」の準備に役員6人で取りかかりました。グラウンドゴルフでプレイしていたグラウンドの桜の木のそばに長机8脚、折りたたみ椅子30脚を軽トラックで運んでもらい、その他に役員の自宅から運んでもらったテントやパラソルつきのテーブルなども組み立てて、何とか参加者36人分の座席を確保しました。

会長が身内のご不幸で葬儀に出席されていたので、私が開会の挨拶や進行をさせていただきました。12時に開始しましたが、天気予報で午後から曇り、強い風が吹くといっていたので、1時半を少し過ぎたところで、閉会にさせてもらいました。後片づけをしている頃にはすっかり曇ってしまいました。1時間ほどかけて何とか後片づけを終えることが出来ました。

家に帰るとさすがに4日間屋外での活動が続いたために、すっかり疲れてしまい、横になった途端に猛烈な風が吹き出しました。もし、いつものように2時間半の花見をしていたら、テントを片づける前に吹き飛ばされていたかもしれません。会長代理を務めた会だっただけに、事故にならなくてよかったと思いました。

4月9日(水) 「明石市高年クラブ連合会グラウンドゴルフ大会」

二日間の山越え歩き遍路で足の筋肉痛、特に足首の痛さは最悪でしたが、何とか参加することが出来ました。9年前の歩き遍路では、日帰りでも翌日は朝遅くまで寝ていて、一日何も出来ないほどのダメージを受けていました。そのことを考えると、痛さを我慢しながらでも8時半から4時までみんなと共に行動することが出来たことはよかったと思います。

プレイの方は芳しい成績ではありませんでしたが、それでも以前のように大崩をすることはなく、午前1ゲーム、午後1ゲームを無難に終えることが出来ました。

4月7日(月)~4月8日(火) 「2度目の四国歩き遍路に挑戦」

9年前の4月、67歳だった私は思いきって四国歩き遍路のツアーに挑戦しました。年齢的には若かったけれども、66歳までフルタイムでデスクワークの仕事をしていて、歩くということはあまりしていませんでした。ウォーキングの講習を4回受けただけで挑戦したので、初めの何回かは足だけでなく体中に痛みを感じました。4年間かけて1200㎞の遍路道を歩き結願出来ました。

今回は88番札所からの逆打ちです。1番から歩くのは、ほぼ平地なので距離ははかどりますが、体力的にはそれほどつらくありません。しかし逆打ちはいきなり標高700mの女体山頂上を超え、さらに五剣山中腹にある75番八栗寺、屋島の山上にある屋島寺と3つの山越えが2日間続きます。20日後には喜寿を迎える私にとっては本当に新たな挑戦でした。もし途中で落後するようなことになるなら、今回だけであきらめようという思いで参加しました。

結果的には何とか遅れながらもみんなについて行くことが出来ました。しかし、集中力がなく、輪げさを2度もバスの中で落とし、見失ったり、金剛杖をお寺に忘れ、添乗員のお世話になるなど、歩くことで精一杯でした。そしてよほど疲れたようで、旅館では7時間ぐっすり眠り続けたり、長い下り坂で足首の甲の側の筋肉が痛くてさっさと歩けなくなったりと大変でした。ただ、車の通る平地の遍路道はほとんどバスで移動したので、お陰で83番一の宮寺まで行くことが出来、2日間を無事終えることが出来ました。(詳細については後日遍路日記のページにアップします)

4月4日(金) 「生体検査も問題なし」

先週の胃カメラ検査で生体検査をしましたが、今日はその結果を聞きに行きました。お陰で異常なしといわれ、安心して歩き遍路に出かけられます。担当医師の方から、「来年の胃カメラ検査を予約しますか?」と聞いてこられたました。私自身今後も検査をしてもらえるのか聞きたいと思っていたので、、来年3月6日の検査を予約しておきました。

3月30日(日) 「再び文旦を買いに行き、土筆のおまけが」

先日買った文旦が残り2個になりました。4月にはいると消費税増税でガソリン代が高くなるので、思い切って岡山県西粟倉村へ文旦を買いに行きました。高速道路は使わずのんびりと行きましたが、12時過ぎには到着しました。前回買った店に行くと、文旦は置いていませんでした。直ぐ近くの別の店へ行くと、小さなサイズの文旦が先日より高い値段で売っていました。仕方なくあわくらんどへ行くと店先にやや小さめの文旦が300円高く売っていました。店内を見て回ると、とんでもなく器量の悪い文旦が売っていました。店先のもどってみると小さめの文旦はすでに売れてしまっていました。せっかく来たのだから仕方なく器量のきわめて悪い残り物の文旦を買うことにしましたが、値段が付いていません。袋も破れていたのですが、選択の余地がなくなり、値段を尋ねると、前回と同じ値段にするというので買って帰りました。

帰りに新宮町来栖を走っている時、山裾に紅白のきれいな花が咲いているのが見えました。現場に少しでも近づいて見てみようと農道に入って車を止めました。ところが畦にたくさんツクシが生えているのを見つけました。今年は思うように土筆取りに行けなかったとぼやいていた妻は大喜び、早速土筆取りに夢中になってしまいました。農道脇に福祉施設があり、車がよく通るので、そのたびに車を脇道に寄せなければなりませんでした。1時間ほどで1000本以上の土筆をとりました。満足のいく文旦が買えず、少々気分が沈んでいた妻もすっかり機嫌良く帰路につきました。今夜も遅くまで土筆のはかま取りをしなければならないと思いながらハンドルを握っていました。しかし、夜はかま取りをすると、日付が変わるまでに作業を終えることが出来ほっとしました。

3月29日(土) 「三木城へ毛利軍が兵糧を道をウォーク」

小学校区のまちづくり連絡協議会が主催するウォークに参加しました。朝8時30分に明石・魚住の泊のそば、魚住城跡がある公園に集合、この日の講師の話を聞き、2グループに分かれて9時に出発しました。家の近くとはいえ、これまで歩いたことのない道、車でそばを通りすぎていたお寺など一つ一つエピソードを聞きながら、新たな歴史を知る楽しい機会でした。

はじめに魚住城について話を聞いたあと、真言宗如法寺に寄りました。参加した地元の高齢者の間で森の聖天さんと呼ば親しまれていて、子供の頃のお祭りの様子の話で盛り上がっていました。続いてため池に水路を引いたエピソードを寛政池記念碑で聞き、長坂時の村中の細い道を通って古墳があったというところまで行きました。住宅地の真ん中で開発に伴って発掘調査が行われ、出土品があったというだけで、古墳の跡形などは全く残っていませんでした。そこから直ぐそばの浄土宗遍照寺へ行きました。ここには別所長治の供養塔があるなど、三木城との関わりがあったようです。この前の道はよく通りますが、境内にはいるのは初めてで、歴史が感じられるお寺でした。

しばらく休憩をしたあと、国道2号線を渡り、脇道に入るとサンマイがありました。今は畑の一部になっていますが、三木城へ兵糧を運んでいたことが秀吉軍に知れたために、それに関わった兵士だけでなく村人たちも大勢殺されて埋められたところだと聞きました。さらに歩くと大サンマイがあり、三木城落城と共にいかに多くの村の人々までもが殺されたかということがわかりました。

魚住東コミセンに到着したあとは、バスに乗り三木へ向かいました。参加者が多く、久しぶりに補助席まで満席というバスに乗りました。道の駅「みき」で昼食を済ませたあと、はじめに法界寺に寄り、別所長治公やその奥方や子供の祭られているお墓の説明などを住職から聞きました。脇には家来たちの供養塔などもありました。このお寺では長治夫妻が自分の身を犠牲にして村人を救ったということで毎年長治公夫妻の供養のお祭りが村人の手で盛大に行われているそうです。本堂に上がって見学をさせてもらったあと、三木城跡へ行きました。ここには法界寺にあった別所長治の馬上の像と同じものがありました。中国で作成し、日本へ運ぶ際に、壊れてはいけないので、同じものを2体作って送られてくるそうです。今回は2体とも無事だったので、本来置くべき三木城跡と、残りの1体をゆかりのある法界寺に設置されたのだそうです。三木城からの眺めを観ると、まわりの動きがよくわかり、三木城が1年8ヶ月もの間籠城できたということも頷けました。

最後に秀吉が陣営を構えた平井山方面へ行き、竹中半兵衛の墓へ行きました。三木城を攻めている間に亡くなったので、この場所に墓があるのだと思いますが、あの働きから考えると粗末なお墓だと思いました。そしてこのようなところに半兵衛のお墓があるということはほとんど知られていないだろうと思いました。それでもいつ来てもきれいなお花が欠かさず供えられているということなので、地元の村の人々からは大切にされているのだろうと思います。そこからは平井山の陣跡へは寄らず帰路につきました。やはり出かけるといろいろなことがわかると共に、地域の新たな人々ともお互いに知り合うことが出来、参加してよかったと思いました。

3月28日(金) 「胃カメラの結果は良好」

昨年内視鏡手術を受けたところを胃カメラで調べてもらいました。結果はきれいに治っているとのことで一安心です。ただ、胃の粘膜を採取し、来週生体検査の結果を知らせると言われたのがちょっと心配ですが……

血液検査の結果は多少数値の高いもの、低いものがありましたが、特に治療を必要することはないということで、こちらも一安心です。一歩進の歩き遍路について遅まきながら問い合わせをしていますが、もしツアーに参加可能であれば四国歩き遍路(逆打ち)に参加したいと思っています。

3月20日(木) 「いきいきネットワーク全体交流会」

グループいきいきネットの母体であるいきいきネットワークの全体交流会が神戸の中央労働センターで開催されました。午前中は会場準備と川柳作品の掲示、いきいきふれあい交流会の紹介のリハーサルなどをしました。実施内容を資料に基づいて詳しく報告したところもっと時間を詰めてほしいといわれました。自分でも与えられた5分以上かかったと思いました。

準備を終えて会館内の食堂でこれまで通り昼食をしようと思ったら、食堂がなくなっていました。外へ出てみるとパン屋の看板が近くに見えたのでそこへ行くと近くのサラリーマンやオフィスレディがたくさん買いに来ていました。私も菓子パン二つとミルク紅茶を買い、会場のロビーで食べました。その場でもまわりはすべて女性でしたが、お互いに自由に話が出来ました。

午後からの活動紹介の時、舞台の上から会場を見回すと、80人ほどの参加者の内男性の姿は4~5人でした。紹介も4分以内ということでうんと省略して話しました。それでも3分以上かかったと思いました。寸劇有り、フォークダンス有り、健康体操有りとバラエティに富んだ内容でしたが、その中で交流タイムがあり、5~6人ずつのグループで、自己紹介を中心に話し合いました。垂水区の男性と一緒になりましたが、男性の参加が少ないのは、会社での地位や名誉にこだわり、プライドにしがみついているからだという考えで一致しました。そのような意識を捨てた時、性別に関係なく多くの人々と交流することが出来るのだと思いました。介護の仕事を続けておられる人も、男性の介護に行くと、初めは自分の地位や名誉をいやというほど聞かされたと言っておられました。私自身も退職後家で食後の食器洗いを引き受けて以来、こだわりがなくなったように思います。今は妻の頼み事だけでなく、グループや地域でも素直に聞き入れることが出来るようになれたように思います。会場の後片づけを少し手伝って帰りました。

3月14日(金) 「行き届いた医療センター」

昨年胃の内視鏡手術を受けた明石医療センターへ胃カメラ検査の予約に行きました。昨年は火曜日が主治医の診察日だったので11日にいったのですが、看護師や医者が主治医に再診を受ける方がよいといわれ、改めて今日出向きました。朝一番にいったので、予約なしでもスムーズに診察してもらえました。胃カメラだけでなく腹部のエコーも予約を取ってくださいました。そしてせっかく来ているのだからと血液検査もしていただき、とっても有り難く思いました。このように前もって検査をしておいてもらうと、万が一胃カメラ検査で不都合が見つかってもあとの処理がスムーズにいくと思います。

採血のあと担当看護師がエコー検査や胃カメラの検査の場所を院内地図で詳しく説明し、さらに廊下に出てその場所がどこにあるかを指し示してくれました。検査日は午後から女性カラオケのボランティアがあるのですが、何とか支障を来さずに進められると思います。

3月12日(水) 「ひとりで高御位山へ」

4月上旬の歩き遍路逆打ちのお誘いに対して体力的に大丈夫かどうかを確かめるために、加古川市の成井から高御位山(302m)に登ってみることにしました。登山口に行ってみると平日にもかかわらず駐車場は満車、その上の道路にもすでに6~7台止められていました。私も路上駐車し、しばらく準備運動のストレッチをして石段を登りはじめました。いきなり200段の階段で心がはやりましたが、最初から速く登ると後が続かないと聞いていたので、一段ずつ息を整えながらゆっくり登りました。私の少し前を登っていた人は直ぐに姿が見えなくなりました。ゆっくり登っていても息切れがしました。しばらく登ると前に登っていた人が早々に休憩されていました。そこからしばらく話をしながら登りましたが、私は休憩なしで登っているのでペースが遅く、ついて行けそうにないので先に登ってもらいました。

18丁の内10丁まで登ったところに休憩する場所があるのでそこで一息入れました。そこで私の方が先に出発しました。前にいた人は休憩を長くとっておられたのですが、歩き始めて直ぐに追い越して行かれました。頂上が近づくに連れて足が十分に上がっていないからか、靴の先が階段に何度も引っかかりました。頂上にたどり着くのに、歩き始めから45分かかっていました。途中の休憩でジャンバーを脱いだのですがそれでも汗びっしょりになりました。水分補給したあと頂上の拝殿にお参りし、持参したおにぎりを食べました。15分ほど休憩をとったあと直ぐに下山の途につきました。

下りも歩くに連れてだんだん足を引っかけたり見た目以上に段差が大きく、から足を踏んだりしました。最後には身体をのけぞるような姿勢で下っていたので、身体の重心が後ろにいきすぎ、後ろによろける感じになってしまいました。だからすっかりペースが落ちてしまいました。それでも案内表示にあったように何とか30分で山から下りることが出来ました。こんなことで、大窪寺からいきなり女体山を超える歩き遍路の逆打ちにいささか不安を感じてしまいました。参加するかどうか判断が微妙なところです。

3月10日(月) 「ついに激しくなった花粉症」

午後2時45分からと、午後3時40分からの二度、スクールガードとして交差点で子ども達の下校を見守りました。今日の風の冷たさは格別で、強い風にすっかり身体が冷え込み、これまで破れなかった旗も破れてしまいました。そして冷たい風に前頭部が痛くなるほどでした。

この強い風に花粉がたっぷり含まれていたのか、家に帰るとくしゃみと鼻水が止まらなくなってしまいました。下を向くと鼻水がぽたぽた落ちるので油断が出来ません。くず入れもみるみるティッシュペーパーの山になってしまいました。普通のティッシュペーパーを使っていると、鼻の下が痛くなってきました。急いで買い置きの保湿ペーパーを出してきて使っています。明日の朝はまだ寒いそうですが、昼間から温かくなるとのこと、期待しています。

3月9日(日) 「文旦を買いに」

わが家は文旦が大好きです。四国歩き遍路をしている頃には現地で買って送っていました。以前は四国愛媛県まで海峡を渡って買いに行ったこともありました。2年前グラウンドゴルフの親睦旅行の帰りに西粟倉村のアワクランドで2級品が安く売っているのがわかり昨年も買いに行きました、今年2月に行った時にはまだ売っていなかったので、ミカンを買って帰りました。

今年も近くのスーパーで1個400円ほどで売りはじめました。アワクランドでももう売っているだろうと出かけましたが、いつもの10㎏入りの袋はまだ売っていませんが、小さめのが6~7個入って500円で売っていました。筋向かいの店に行くと、やはり小さめのが10㎏1500円で売っていました。土佐から届いたばかりだとのことで、やはり2級品ですが買って帰りました。帰って数えてみると25個入っていました。もうしばらく置いておき、皮が少し柔らかくなったら食べようと思っています。4月下旬にはまたグラウンドゴルフの親睦旅行に出かけるので、そのときにもう少し大きめの文旦が買えたらいいなと思っています。

3月4日(火) 「スクールガードの研修会とお礼の会」

午前中、江井ヶ島小コミセンでスクールガード(小学生の登下校の見守りを中心とした活動)とPTA愛護部の合同研修会が行われました。教育委員会の青少年課の方から明石市内の児童生徒へのいろいろな事件について話を聞きました。江井ヶ島校区内では事件はわずかですが、明石東部と西部では結構事件が起こっています。主なものは知らない人からの話しかけで、中には腕を捕まれて車や空き地に引きずり込まれそうになった事件もあったようです。幸いいずれも逃げて無事だったようですが、小学校低学年ではなかなか逃げられないだろうと思います。さらに驚いたのが、女子中・高校生に対して下半身を露出するという事件が頻発していることです。スクールガードの重要さを改めて認識させられました。ただ、私の場合は下校の見守りを在宅している時だけしか実施できていません。午後から用事に出かけることが多く、月に数回ということもあり、心苦しく思っています。その後腕を捕まれた時に相手から逃れる方法について実地体験を交えながら学びました。

午後からは小学校の体育館でスクールガードとブックママ(学校図書館でのボランティア活動)へのお礼の会が開かれました。あまり参加者が少なければ、子供たちの期待を裏切るので出席しました。全員舞台に上がって子供たちからお礼の言葉を聞き、全校生で元気よく校歌の斉唱を聞かせてくれました。以前は1200人ほどいた児童も九百数十名に減っていました。そういえばプレハブ校舎が取り除かれたり、コミュニティーセンターの施設として使われています。震災後どんどんマンションが建ち、校区の人口が増えましたが、それも一段落したようです。それでも校区の高齢化率は18パーセントほどだと聞きますからまだまだ若い人の多い街に住んでいることになります。帰りに6年生が書いたお礼の手紙を3枚もらいました。このお礼の会に先立って子供たちと一緒に給食を食べる時間がとられており、多くのスクールガードが参加していましたが、私はそれほど貢献していないので遠慮しました。毎朝スクールガードをしておられる方が参加されれば子ども達との話題も弾みよかったのにと思いました。

3月3日(月) 「枕草子をまねて作文」

昨年夏からいきいきふれあい交流会に参加しています。初めは運営委員が企画して開催していましたが、その後は6つの班に分かれて、それぞれの班が順に企画してみんなで楽しみます。その楽しんだことを自分たちのグループの活動やボランティア活動に生かそうというのです。私の所属している59D班(グループいきいきネット)でも夏の第1回で楽しんだ「蛙のゲロ」(音の出るおもちゃ)づくりを楽しみました。

今回は「日本の古典に親しもう」というテーマで、枕草子の第一段 「春はあけぼの……」が紹介され、その現代語訳もされました。その後、各班に出されたテーマについて枕草子の特色の言葉を生かして四季について創作文を考え、発表するという課題が出されました。この話を聞いた時、高校時代から苦手としていた古文など親しむどころではないと思っていました。ところがやってみるとなかなか面白いゲームだとわかりました。

私達の班に出されたテーマは「おやつ」、出来れば和菓子で創作するというものでした。はじめに四季の和菓子(おやつ)について話し合いました。そして各季節について手分けして創作しました。女性はロマンチックな状況描写の表現などなかなか名文を創作します。しかし私にはそのような発想は出来ません。私は冬のおやつ「ぜんざい」と「おかき」について考え、次のように表現しました。

「正月が過ぎ 残りたる餅で ぜんざい食らうもよし。 寒餅搗きたる後 おかきにすれば 言うべきにあらず。 食らいすぎて太りたる姿わろし。」というものでした。

ついつい笑いをとろうとする悪い癖が最後に出てしまいました。

2月25日(火)~26日(水) 「箱根~伊豆へ」

四国歩き遍路でお世話になった先達が企画する「箱根神社参拝と修善寺温泉、浄蓮の滝、河津七滝そして堂ヶ島洞窟めぐり遊覧」の一歩進月一ツアーに参加しました。昨年河津桜の満開時に別のツアーに参加していたし、浄蓮の滝も行ったことがあるのでどうしようかと思っていたのですが、この冬の寒さで家に閉じこもっていたので思い切って出かけることにしました。バス乗り場で懐かしい顔に出会うと来てよかったとまず思いました。京都駅からはさらに昨年能登へ出かけて以来の懐かしい顔にも出会い、すっかり盛り上がりました。

新名神にはいると雪景色に驚いたのですが、朝4時半に起きて集合場所へ行ったのでバスに揺られるとすっかり眠り込んでしまい、目が覚めると新名神を過ぎて刈谷SAに到着していました。新東名を走りましたが、PM2.5の影響か、富士山を見ることは出来ませんでした。沼津ICを出て、材木屋のそばの小さな店で食事をしました。主人がひとりでやっている店だといっていましたが、なかなかのご馳走でした。そこから国道1号線を一気に箱根芦ノ湖にある箱根神社まで行きました。道路こそきれいに除雪されていましたが、箱根神社境内はまだまだ雪がたくさん残っていて、通り道だけ除雪してあるので、本殿参拝道路両脇は雪の壁でした。これだけの雪の中の参拝はいい思い出になりました。場所によっては参拝できないところもありました。

参拝を済ませた後は一路修善寺へ向かい、ホテルに入る前に近くの梅林へ行きました。雪の中で梅がきれいに咲いていましたが、中には雪の重みに耐えかねて折れてしまっている古木もありました。雪景色の中の梅林見学もまた素晴らしいものです。神奈川県が雪の被害にあったといっていましたが、伊豆半島のこのあたりにこれほど雪が積もっているとは思いませんでした。

ホテルでゆっくり温泉に浸かり、夕食ではおきまりの生ビールで乾杯し、料理をほとんど食べ尽くしました。眠る前にもう一度温泉に入ろうと思っていたのですが、酔うと面倒になり、9時前にはみんな床についていびきをかいていました。翌朝は早く起きて温泉に浸かった後、バイキングの朝食をたっぷり食べました。8時にホテルを出発し、直ぐ近くの浄蓮の滝へ行きました。滝壺のそばまで行きましたが、以前に来たはずなのにいっこうに記憶にありませんでした。「伊豆の踊子」の腰掛けた像がそばにあったと思ったのですが、入り口に立ち姿の像があるだけでした。私達が滝壺への通路を登ってくると、通路の工事が始まり、後から来た人は木の間から遠くに見える滝を見るだけになってしまいました。宿泊したホテルが近くで、ここへ早くに到着していてよかったと思いました。

そこから河津七滝へ向かいました。バスが天城峠を越えると今までの雪景色が全く見られなくなりました。峠を下る途中に垂水バス停があり、そこで下車して徒歩で七滝に向かいました。まず猿田淵を見物し、次の七滝へ向かおうとしたのですが、今度は通路の工事に遮られ、バス停に戻ろうとしていたのですが、幸い迂回路が見つかり、急勾配の仮説の梯子を下りて順路に出ることが出来ました。きれいな渓谷に沿って下っていくとやがて大勢の人でにぎわっている滝に出ました。そこには以前訪れたことのある腰掛けた伊豆の踊子の像がありました。以前ここが浄蓮の滝だといって連れてこられたようです。誠にお粗末な話です。浄蓮の滝もここ七滝も玄武岩の柱状節理が見事で、滝の美しさをよりいっそう引き立てている感じでした。

ループ橋の下の河津桜の花を車窓から見るだけにとどめ、人出で混雑する河津桜の見物を避けて、手前から右折して西伊豆の堂ヶ島海岸へ向かいました。途中婆娑羅峠にさしかかり、その先に松崎町の表示が見えました。以前カラオケグループで練習した香西かおりの「風恋歌」の歌詞を思い出し、ここを歌っていたのだと思うと嬉しくなりました。しかし心の中で歌おうと思っても歌は咄嗟には出てきませんでした。歌詞は「松崎過ぎれば景色が変わる 海辺はここまで あとは山 逢えば何から話そうか 婆娑羅峠に夕日が燃える……」 私達は婆娑羅峠のトンネルを越えて走ると松崎町に入り、やがて海が見えてきました。堂ヶ島海岸では洞窟めぐりの遊覧船に乗りました。波に浸食された島の側面にはきれいな彫刻模様が見られました。最後に洞窟の中に遊覧船が入りました。遊覧船から洞窟を見るのはこれまで何度もありましたが、このように船ごと中に入るのは初めてで、狭い洞窟の中で遊覧船同士が鉢合わせにならないよう、出入り口で警笛を鳴らしていました。

その後は再び小さな食堂で昼食を摂りました。海辺だけあって磯の香りがいっぱいの料理でした。ここへ来るまでの沿道でも河津桜があちこちで咲いていましたが、食堂の隣の空き地で見事な河津桜の満開の花を見ることが出来ました。

帰路土肥金山の店でトイレを済ませ、一路西海岸を北へ走りました。車窓からうっすらと空にそびえる富士山を眺めることが出来ました。今までに箱根や伊豆へは何度も出かけたと思っていましたが、今回はほとんど訪ねたことのないところばかりで、しかも思いもよらない雪景色も見ることも出来、素晴らしい二日間でした。

2月19日(水) 「北方4島に対するロシア人の思い」

「ちちんぷいぷい」という毎日放送が放映しているテレビ番組があります。河田アナウンサーがオリンピックが開かれているソチを取材しています。そのときに水産関係の仕事でもと国後島に住んでいたという人の家庭を訪れた報告がありました。当人に国後島についてどう思うか質問していました。彼は「個人的な考えだが、領土がどちらだということに関係なく、日本人とロシア人が仲良く国後島に住み、お互いに訪問しあえるような島にすればよい」と答えました。両国民の民間人としてはこれが本当によい解決法だと私も常々思っていたので、同じ考えの人がロシアにもいることを嬉しく思いました。

しかし、政治家は国のメンツを重んじ、国益という利害関係を優先するので、一般国民と同じような解決法は考えないのが残念です。お互いの国民感情を重んじたら、国同士の信頼関係を回復させ、新しい国際関係としてこのような提案があってもいいのではないかと思いました。

2月18日(火) 「ロビー落語会」

川柳教室からの帰りに西部図書館へ寄るために、神姫バスに明石から魚住駅まで乗車しました。明石市内だと、70歳以上の高齢者乗車証を見せればどこまで乗っても100円で行くことが出来ます。もっともJRでも190円ですが… 図書館の入り口まで来ると市民会館の職員が「散歩ですか」と問いかけてきました。図書館へ行く旨を話すと「今日は第3火曜日で図書館はお休みです。良かったら落語会を今から開くので聞かれませんか」と誘われました。ポスターを見ると桂阿か枝が二つの演目を上演し、おまけに無料だということで聞くことにしました。借りていた図書は回収ボックスに投入しゆっくり落語を鑑賞しました。ただロビーということで暖房がなく寒さの中での鑑賞でしたが、満席の盛況でした。「無料だとこんなに来てくださってありがたいですが、これが有料だったらまばらのお客さんになるでしょうね」などと言ってみんなを笑わせていました。

帰りのバスの時間まで40分ほどあるので図書館で時間をつぶそうと思っていたのに、落語が終わってバス停へ行くと次のバスも出た直後でした。仕方なく寒い風に吹かれながら40分ほどかけて家に帰りました。妻も大久保駅でバスに乗り遅れ、電話をしたけれど私が不在で、仕方なく歩いて帰って来ました。私より妻の方が冷たい西風に向かって歩いたので大変だっただろうと思います。

2月16日(日) 「久しぶりに暖かな一日なのに確定申告作成で無駄な時間を費やす」

例年通り確定申告の作成をしました。インターネットから用紙をダウンロードし、年金や社会保険の欄に金額を打ち込んでいきました。記入を終え、今までは還付金があったのに、医療控除が10万円に満たないのでそのまま完成させると納付金額は3900円ほどになりました。ところが最後の最後になって、「年金が400万円以下で、雑収入が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません」という画面がでました。それならそうと最初からいってくれればこのようなことに長時間費やすことはなかったのにと思いました。

11時近くなっていましたが、それから庭に出てジャガイモを植える予定の菜園を耕しました。広さは6畳ほどですが、先日来の雪で土は重たくなっていました。それでも最初にまさ土が入れてあったのでぬかるむということはありませんでした。苦土石灰を播いて一度耕し、続いて土改良材と発酵牛糞を播いてもう一度耕しました。ついでに畳1枚ほどの広さの小芋を植える場所も耕しておきました。耕し終える頃には腰にこたえて、少々だる痛くなりました。以前に親戚の畑を借りて耕していましたが、腰痛に悩まされて返上した経験があります。今はたった6畳の広さですが、それでも腰にこたえます。午後2時近くなっていました。先日ジャガイモの種芋を買ってきているので、いつでも植えることが出来、一安心です。

一休みしていると、妻がウォークに出かけようと言い出しました。疲れがありましたが、久しぶりに快晴で温かいこともあって、3時頃から1時間あまり浜の散歩道を歩きました。妻を置き去りにして自分のペースで歩いたので、1時間あまりで10000歩近く歩きました。歩き終えると、さすがに腰がいっそうだるくなり、久しぶりに足も張っている感じで、立つ時にはつい「よっこらしょ!」と声が出ました。最近は歩くだけでは足に疲れは残りませんが、畑を耕すとこのように傷みが残ります。今夜は風呂上がりに腰に湿布薬を貼って寝ようと思います。老人クラブ例会の案内状も配布してまわったので、本日の万歩計の歩数は12,681歩でした。寒い日が続いていたので出かけることが少なく、10,000歩を超えたのは先月29日以来でした。これでは富士山も四国歩き遍路も黄信号です。

2月12日(水) 「川柳教室の新年会」

平成16年4月から、NHKラジオぼやき川柳の選者・大西泰世先生の教室で学んでいます。今日の新年会では大西先生の直ぐそばの座席があたり、親しくお話をさせていただきました。全国のぼやき川柳フアンにとってはうらやましい限りだろうと思います。

過去には男性会員が中心になってこのような会を企画していましたが、今は若手の女性たちが企画してくださるので、とても新鮮です。プレゼント有り、ビンゴゲーム有りと楽しさいっぱいでした。10年経ってもなかなか名前を覚えることは出来ませんが、「○○さんの隣に座っている誰某です」と自己紹介をして自分の今年の抱負を話すなど、このようなショートスピーチをするのも初めてでした。私が入会した時、この教室の始まりだったのですが、当時は6~7人だったと思います。そして今は30人ほど会員がいますが、最初から居ると記憶しているのは私以外に二人だけです。10年経っても進歩はありませんが、このような立派な先生に指導を受けられることを感謝し、また素晴らしい仲間に恵まれていることにも感謝しながら、皆さん同様、下手でも教室に通える限り毎月の例会に出席したいと思います。

2月11日(火) 「自治会総会で喜寿祝福」

これまで自治会の総会が1月2日に開催されていました。しかし、正月は帰省する人、あるいは家族が集まってくる人など出席しにくいといわれる方々の意見を聞き入れ、今年からは年の初めの期日が固定した祝祭日ということで建国記念の日に開催されることになりました。

総会ではその年に満77歳を迎える人のために記念品を贈って祝福する慣習があります。そして今年は私も喜寿を迎えるので祝福していただきました。対象者は私を含めて14人でした。寒い時期であったからか、記念品はベスト、マフラー、防寒靴下でした。温かな思いやりを感じ、感謝です。

挨拶することもないほど地域と関わりを持っていなかった私は66歳11ヶ月まで現職として勤務していました。退職後67歳の10月に老人クラブに加入しましたが、実際に地域デビューしたのは68歳の11月に老人クラブの親睦旅行に参加した時です。そのときの宴会でカラオケを歌ったことからカラオケ同好会に誘われ、忘年会でグラウンドゴルフに参加するように誘われ、さらに機器操作をする人がいなくて休部していた女性カラオケ部のお手伝いをすることによって、多くの会員に存在を認めてもらえるようになりました。本当に温かい地域に居住させてもらっていることを心から感謝しています。

2月8日(土) 「全国的な大雪」

わが家も例に漏れず雪が積もりました。妻は検診の予約をしていたのでやむなく朝から病院へ出かけました。私は車で送っていく予定だったのですが、ノーマルタイヤでは無理なので家で待機していました。無駄な外出は控えるようにと盛んにテレビでも言っていたので、一日中ストーブのそばにいたので、夜眠る前にポケットの万歩計を見ると、たったの829歩でした。病気で床についている時以外では最低記録を更新してしまいました。この記録は今後下回ることはないだろうと思います。

動かないと筋肉が低下しやせ細るのか、せっかく55キロを超えた体重が54.8㎏まで落ちてしまいました。動かなければ体重が増えるのかと思いましたが、逆だとわかりました。これからは努めて筋力アップの運動をしなければと思いました。

2月6日(木) 「体重が55㎏を割る」

昨年4月に胃ガンの内視鏡手術をするまでは58~59㎏の体重でした。手術の後1週間は絶食などで一時56㎏を割り込みました。しかし、退院後は食事もすすみ、56~57㎏台でした。しかし、昨年の暑い夏が過ぎた9月頃から56㎏台を切ることもありましたが、その後は55㎏~56㎏でたまに57㎏になる位でした。

正月以来、晩酌に梅酒のお湯割りを飲んだり、日本酒を杯1杯飲むことが多かったのですが、2月2日の夜、牡蛎フライを肴に久しぶりにビールを飲みました。すると翌日夕方に下痢をしてしまいました。例によって陀羅尼助丸を飲んで、夕食はほんの一口だけにしておきました。お陰で下痢は治まり、ほっとして薬を飲むのを止めました。そして4日の夕食で日本酒を飲んだところ翌朝またまた下痢をしてしまい、体重はついに54.6キロまで減ってしまいました。55㎏を割るのは現役時代以来のことです。ちなみに、現場で仕事をしている時は52.5㎏が普通でしたが、デスクワークになって60キロを超え、窓際族で過ごした1年間は64~65㎏もありました。

その後ウォークなど運動をしたり、退職後は歩き遍路等々で60㎏を切ることができ、下痢をする度に徐々に体重は減っていました。そして毎年夏から秋にかけては57~58㎏、冬から春は58~59㎏という体重だったのです。そんな状況だったのがこの度の下痢で54.6キロまで減りましたが、3日目には何とか55㎏まで戻りました。今後は再び55~56㎏で推移するだろうと思いますが、夏になると54~55㎏で推移するようになるかもしれません。これだけ体重が減ると、バイタリティーに欠けるような気がし、寒さで家にこもってしまいがちです。今日も朝2時間ほどグラウンドゴルフを楽しみましたが、その後はストーブの番をして過ごしました。早く暖かくならないかなと思っています。

2月1日(土) 「高御位山ハイキングと志方八幡神社」

江井ヶ島でウォークをしていると、ほとんど坂らしいところがありません。そこで加古川市と高砂市の境にある標高304mの高御位山へ行きました。麓から階段も含めてずっと急な上り坂が続きます。途中で2度ほど妻が追いついてくるのを待つために休憩を取り45分ほどかけてゆっくり登りました。4月に実施される四国歩き遍路の逆打ちで、88番霊場の大窪寺からいきなり女体山へ登るのもこれくらいではないかと思ったので、自分がどれ位上り坂を歩けるか試したかったのです。歩き遍路の仲間たちはもっと健脚でスピードがあり、しかも休憩など取らないと思うので、次回は休憩なしでスピードも上げて登ってみたいと思います。それが無理なら参加を取りやめねばならないと思っています。25分ほど頂上で休憩し、下りも妻が無事降りてくるのを確かめるために、一度休憩を取りましたが、その後は一気に下りました。

帰り道、志方町の県道62号線を走っていると、左の山の上に大きな社が見えました。少し行くと「志方八幡神社」の表示が出ていたので寄ることにしました。坂道を登っていくと立派な社に目を見張りました。本殿は大きく、前には立派な能舞台もあります。今まで何度もこの道を走っていますが、このような立派な神殿をどうして見逃していたのだろうと不思議に思いました。本殿の前にはコーヒーのお接待もあり、美味しくいただきました。裏へまわると蛭子神社の拝殿も今年1月に完成していました。黒田官兵衛の妻・光姫の出身地というだけあって、本堂脇の刻まれた石に櫛橋家の名前も見られました。1月26日の大河ドラマでこの八幡神社が紹介されたと書かれていました。毎回大河ドラマは朝ドラと共に録画していますが、HDの残り容量が少なくなっただろうと、今週初めに消去してしまいました。残念です。

1月29日(水) 「持久力が落ちた?」

先日来、暖かな日に10000歩前後のウォークをしています。それでも好天で暖かく、予定のない日は4日に1回くらいです。今日は家から藤江川まで浜の散歩道を往復しました。往復で13500歩あまりでした。以前だったら休憩なしで一定のスピードで歩くことが出来ました。しかし、最近では7000歩を超えるとペースが落ちてしまいます。

今年は富士山の麓から5合目までのお中道ハイキングや四国歩き遍路の逆打ちの案内をもらっています。私にとってはどちらも魅力いっぱいで日々参加したいという気持ちが高まってきます。しかし、前回歩き遍路をスタートしてから10年経ち、喜寿を迎えようとしています。以前とは体力的な衰えは否めません。そこでどれくらいの体力が残っているのか、参加可能なのか、訓練で今よりも体力が向上するのかたくさんの課題を抱えています。だから今日は休憩なしで15000歩を目標に歩いてみようと挑戦してみました。50分かけて7000歩弱歩いた所で団体のウォークに前を遮られ、やむなく引き返しました。

ほとんどアップダウンのない防潮堤に沿った道ですが、帰りの残り1000歩くらいはなんだか足がふらつき真っ直ぐしっかり歩けないという感じでした。往復で1時間50分かけて歩き続けましたが、以前の歩き遍路では、はじめに2時間ほど歩き、15分ほど休憩した後1時間に5㎞歩くというペースで休憩を取りながら1日に20㎞以上歩いていたように思います。今日は平地でも2時間休憩なしで歩き続けられないことと、2時間歩いて休憩した後どれほど体力が残っているのか、持久力に不安を残しました。4月までにまだ時間があるので、これから少しずつ試してみたいと思います。

1月25日(土) 「冬の奈良観光ツアー」

神姫バスの観光ツアーで若草山の山焼きが見られるというので参加しました。動機はそれだけだったのですが、参加してみると、まずはじめに行った当麻寺では国立博物館で展示されていた国宝の吉祥天の里帰りにあわせた特別拝観が行われていて、おまけに御影堂改修のために、法然上人が生存中に製作され、自身で入魂したと伝えられる法然上人の彫刻像(国宝)を奥の院で間近に拝観できるという幸運にも恵まれ、その歴史も詳しく聞くことが出来、本当に素晴らしい拝観でした。これまでに何度か当麻寺を訪れましたが、外観を拝観するだけで、法話を聞いたり、いろいろな建物の中の宝物について聞くことはありませんでした。聞けば当麻寺の「奈良うまし冬めぐり」のイベントに行き会わせていたのでした。ぼたん寺といわれるだけあって、冬ボタンがきれいに咲いていました。

そこから春日大社の鳥居前にある料亭菊水へ行きました。老舗中の老舗で、ミニ会席ということでしたが、なかなかどうして素晴らしい料理が次々と運ばれ、手書きのお品書きに書かれている料理をいただき、満腹になりました。中でも昔春日大社に奉納されたと伝えられるみそを、春日大社に保存されている資料をもとに復元したというお味噌を食べさせてもらいました。山椒の味が良くきいたおいしさに何とか手に入れたいというと、これも手書きの曲げわっぱに入った限定1000個といわれるお味噌をわけてもらうことが出来ました。炊きたてのご飯に載せて食べたらいいだろうと今から楽しみにしています。

食後いよいよ三笠山の山焼きに出かけました。遠くからも見えるということでしたが、添乗員が三笠山に登り、点火するところが見えるところまで案内してくれました。しばらく斜面に腰を下ろし奈良の夜景を見ていると、突然後ろで花火が始まりました。きれいな花火が次々上がります。花火をこんなに近くで見るのも久しぶりです。花火が終わると直ぐ近くで待機していた大勢の人が一気にススキに松明の火を放ちました。火はみるみる三笠山を駆け上っていきました。その迫力に圧倒されました。

近くの山のすすきの火が燃え尽きたので、山の斜面を大勢の見物人と下っていると、近くでは見えなかった山の上の方がまだ炎を上げていました。しかし離れた所から見ると山火事のように見えました。やはり点火するところを間近に見るのが迫力があっていいなと思いました。

数日前から土曜日は雨という天気予報で心配していたのですが、一日中3月の暖かさで、雨に濡れることもなくラッキーでした。帰りのバスが大阪にさしかかる頃からぽつぽつと雨が降り始め、尼崎から西宮にかけて雨脚が激しくなりましたが、三宮に到着する頃には傘がいらないほどまでの小雨になり、最寄り駅から家に帰る間だけ傘を差しましたが、ささなくてもいいほどの雨でした。翌日から寒風が吹きまくると言うことで、本当に恵まれた一日で感謝感謝です。

1月17日(金) 「1.17メモリアルウォーク」

阪神淡路大震災から19年目を迎え、メモリアルウォークに参加しました。あいにく、友愛クラブの女性カラオケグループの例会を約束していて、カラオケ機器操作をしなければならないので午前中だけの参加にしました。そんな訳でウォークの先頭集団について歩こうと思い、集合場所の神戸市立中央体育館広場の受付を済ませた後、出発地点で待機しました。

準備運動、神戸市長の出発宣言の後、10時に先頭の旗について歩きました。このあたりは健脚揃いで、ちょっと気を緩めるとどんどん追い越されてしまいます。元町商店街の入り口でお茶をもらいました。このときに遠慮をしていると、厚かましい人にどんどん先を越され、先頭からずいぶん置いて行かれました。それでも商店街は広いので、どんどん追い越し、元町通り出口で信号待ちをしている先頭集団に追いつきました。ところが直ぐに神戸市危機管理センターでトイレ休憩になり、しばらく出発を待ちました。やっと出発をしたと思ったら東遊園地でまたもや休憩、またまた20分近く時間のロスになりました。

10時55分やっと再スタートし、11時28分やっとゴール地点に到着、完歩のスタンプとアメを一つもらいました。その後野菜ジュースなどをもらい、時計を見ると11時35分、急いでリュックにもらったものや資料を詰め込んで、阪神岩屋駅へ向かいました。11時58分の電車に乗らなければカラオケの時間に大きく遅れてしまうからです。急ぎに急いで駅に着くと11時52分でした。ホームへ降りるとやがて普通が来たので乗ると、一台前の電車が遅れてやって来たのでした。

三宮駅で阪神特急須磨浦公園行きに乗りました。二人掛けの座席に座れたので、ひとりそっと弁当を広げて食べました。須磨までは各駅停車だったのと、よくすいていたのでゆっくり食事が出来ました。予定通り11時52分に江井ヶ島まで帰り着くことが出来、家に帰って大急ぎでカラオケの準備をして会場の自治会館へ行くと、みんなが待っていましたが、急いで機器をセットし、いつもの時間に開始することが出来ました。ウォークの写真はゆっくり参加した妻にまかせておき、帰ってから見せてもらいました。

1月12日(日) 「二日続けて歴史を訪ねる街へ」

昨日は赤穂の坂越へ行きました。トンネルを抜けた直ぐ左にある駐車場に車を止め、まず殿様が休憩した浦会所へ行きました。管理人のすすめで2階まで上がらせて頂き、殿様が休息したという眺めの良い部屋まで見せてもらいました。この建物は、以前グループいきいきネットで昼食弁当を使わせてもらったところですが、妻は初めてだったので大感激していました。展示されている写真などで、船渡御の様子もよくわかりました。管理人と話をしていて13日に曳きとんどがあることがわかりました。浜の広場にもとんどが組んでありました。明石のとんどとは形がかなり違っていました。

そこから古い町並みを歩き、元奥藤銀行の建物である資料館に寄りました。そこには大きな金庫などがありました。ここでも管理人さんから曳きとんどの詳しい様子を聞き、そのとんどを見に行きました。広場では鳥井地区の人々ができあがったとんどを車に乗せているところでした。このような作業を見ることが出来たのも偶然でした。

最後に9月に船渡御が行われる大避神社へ行きました。たくさんの古い大きな絵馬がかけられていて、歴史が感じられました。初めから坂越へ来る計画だったらカメラを持ってきたのですが、日生にでも行ってみようかと家を出たので、カメラのことは考えていませんでした。

そして今日は再び車でブルーラインを走りました。たまたま長船という案内を見たので、刀の歴史が見られるだろうかとそちらへ向かいました。JR長船駅により駅員に聞くと、福岡地区に歴史に関わる建物や黒田官兵衛ゆかりの史跡があるとのことで、まず妙興寺へ行きましたが、駐車場がいっぱいで、車を止めるところがなく、仕方なくお寺の裏あたりの畑の路上に駐車をしました。

官兵衛自身は姫路で生まれていますが、この備前福岡は商業で栄えた地区で、官兵衛の曾祖父が滋賀県からこの商都に移り住んだことから、黒田家は17年間この備前福岡の地に居住し、宇喜多家と共に黒田家の墓も妙興寺にありました。そのようなことから、黒田官兵衛ののぼりが立てられていて、見学者もたくさんありました。

駅でもらった案内パンフレットにあったとおりお墓などを見学した後、備前福岡郷土館を訪れました。ここでは地元の高齢者からいろいろ地元のことを聴くことができました。テレビ画面で一遍上人が布教に来た時の様子の絵も解説してもらいました。郷土館の前に平井家があり、地元の医師として街に尽くしたことを知ることが出来ました。また、官兵衛が後に筑前へ行きましたが、そのときに福岡城と命名したのも、祖先を偲んでこの備前福岡の名前を用いたということも初めて知りました。

せっかく長船に来たのだからと、刀剣博物館へ行くことにしました。カーナビに所番地を入力して現地へ行きましたが、案内されたのは狭い裏道で、到着したのが職員用の駐車場だったようで、これまた満車で、かろうじて一つ空いている場所に詰め込みました。そして入り口にまわると広い駐車場があり、改めて正規の駐車場に止め直して博物館へ入りました。入館料は一般500円と書かれていたので1000円出すと、65歳以上ですねと確認され、200円おつりをくれました。このようなところでも高齢者は優遇されていました。

まず映画で刀の製作過程を見ることが出来たので、その後に見学にとても役立ちました。刀づくりにもいろいろな流派があって、刀刃の形や反り、模様も違っていました。今まであまり知らない知識を得て、興味深く見学できました。建物を出ると工房が続いていました。刀のさやの漆塗りや、さやに収めるはばきなどを作っているところを見ました。とても緻密で丁寧な作業でした。女性がはばきを作っているところを見て、以前テレビで放映されていたのを思い出しました。そのことを言い出せるような雰囲気ではなく、みんな真剣そのものでした。出口はふれあい物産館で、刃物のほか、地元の名産を幅広く売っていました。

二日続けて古い歴史にふれることが出来、意義ある土・日曜日でした。

1月10日(金) 「治癒した顎関節症」

昨年暮れから正月にかけて、食事などをする時にカクンカクンと顎関節が鳴り、うっとうしい日々が続きました。正月休みが明けたら口腔外科で診察を受けようと思っていました。ところが気がつくといつの間にか音がしなくなっていました。

口腔外科学会のホームページには、原因は横を向いて寝ることやストレスなどと書かれていました。そういえば、11月中旬から花粉症で鼻が詰まるので、顎関節がなる左頬を下にして眠っていました。上を向いて眠るといびきをかき、目が覚めると喉が痛くなります。また、鼻中核湾曲症のため、右向きで眠ると直ぐに鼻が詰まって息苦しくなるのです。けれども、正月頃には花粉症もほぼ治まっていたので、上向きか右方向を向いて眠るようにしていました。また左向きで眠る時も枕に頬がつかないように気を付けていました。これが良かったのかもしれません。とにかく音がしなくなったので大きく口を開けてあくびも出来るようになりました。ただ、いつ音がしなくなったのかはわかりませんでした。

1月8日(水) 「三社参り」

今年も明石高年クラブ主催の三社参りに参加しました。朝からしっかり雨が降っていて、雨と寒さに配慮した服装や靴で出かけました。私達の老人クラブは、15分前集合が常識になっているので、15分前に集合場所へ行くと、13人中7人がすでにバスに乗っていました。バスは早くから暖房を入れていてくれたようで、まずバスの中では軽装になることからはじめました。

どこにある神社にお参りするのか前もって調べていなかったのと、地図を持っていなかったので、目的地がどこにあるのか、高速道を降りてどちらに向かってどこを走っているのかさっぱりわかりませんでした。新名神高速道から甲賀市へ向かい、ずいぶん走ったと思うところに油日神社がありました。灯籠が立ち並ぶ立派な参道があり、楼門をくぐって境内にはいると回廊が張り巡らされた、大きな神社でした。油に関わる人がお参りする油の神様だと聞きました。建物もすべて重要文化財に指定されている立派な神社でした。ただ、雨が降っていたのでゆっくり見ることが出来ず、早々にバスに引き上げました。

続いて、坂上田村麻呂を祭った田村神社へ行きました。こちらは境内が広く、結界にあたる橋を渡り、正面から登って参拝し、帰路は左側の道から授与所の前を通って戻るという社殿で、思いの外立派な社殿に驚きました。ただ、初詣ほどのにぎわいがないので、授与所は一カ所をのぞいて閉まっていてひっそりしていました。たくさんのバスが来ていましたが、混み合うこともなくお参りできました。ここでも雨が降り続き、早々にバスに引き上げました。

その後、かなり長くバスに乗って名阪自動車道沿いの伊賀上野にある上野ドライブインで昼食を摂りました。食堂は超満員でしたが、単位老人クラブごとにきちんと座席が確保されていて、気持ちよく食事が出来ました。お土産を買うつもりはなかったのですが、売店に寄ってみると、ヨモギのういろが売っていました。初めて見る珍しさからついつい買ってしまいました。

そこから再び新名神高速道の土山ICまで戻り草津から名神八日市まで行き、賀茂神社へ行きました。こちらは狭い住宅街を通って境内横の道路にバスを止めました。ずらりと縦列に並んだバスは10台以上で、参拝者が大行列、傘を差しているのでなかなか前に進みません。やっと渡り廊下へ入ったと思ったらそこが拝殿でした。人が2人も立てばいっぱいという狭い拝殿で早々に立ち去らなければならず、片手でお賽銭を入れ、手を顔の前で立てて拝む動作をしただけで、お参りという雰囲気ではありませんでした。しかし、境内では鮒寿司や琵琶湖の魚の佃煮など、雨にもかかわらず賑やかに売っていました。ただ雨に降られているのと、早くバスに戻る人が多く、それらを買っている人の姿はあまり見られませんでした。

帰りに鮎屋に寄りました。皆さんは驚くほどたくさん買い物をしていましたが、私は鱒の甘露煮だけ買って早くバスに戻りました。5時近くで私達のバスが最終の客だったようで、バスが出発する時あちこちの店が戸締まりをしていました。帰路吹田SAでトイレ休憩をしただけで、7時30分に無事帰り着きました。長年参加されている年輩の方が、こんなに一日中雨に降られたことは初めてで、ありがたみの薄い三社参りだったと感想を述べておられました。やはり、旅は天候に左右されるのだと思いました。そんな中、乗務員が精一杯誠意を持って対応してくださったことが何よりで、感謝の気持ちは変わりませんでした。

1月7日(火) 「連日ウォーク8000歩以上」

3日にウォークをしてからさぼっていたのですが、これではいけないと、お昼の暖かい時間帯に昨日は中八木の遺跡公園の先にある壁画の所まで往復歩きました。遺跡公園にも寄ったので、往復8000歩あまりを1時間20分ほどかけて歩きました。往きは追い風だったので、勢いよく歩くと汗をかきました。しかし帰りは西風をまともに受けるので、日が陰ると冷たい風にさらされ汗はいっぺんにひきました。

そして今日は浜の散歩道を西に向かい、瀬戸川まで往復9000歩ほど歩きました。帰りに中尾の住吉神社にお参りをして、再び浜の散歩道を戻りましたが、今日は東を向くと冷たい風が吹き付けました。しかし、今日は快晴で、ずっと日が照っていたので、あまり寒さを感じませんでした。

明日は明石市高年クラブの3社参りなので、あまり歩くことはありませんが、天気予報が雨なので、雨対策をしていかねばなりません。雪にならないことを祈っています。

1月6日(月) 「コーヒーメーカー」

正月にコーヒーメーカーを使ってレギュラーコーヒーを飲みました。これまでずっとインスタントコーヒーを飲んでいたのですが、年末に「今のインスタントコーヒーがなくなったらコーヒーメーカーを使って美味しいコーヒーを飲ましてやろう」とうっかり口を滑らせたのです。それを妻が覚えていて、元旦に「今日はお父さんが美味しいコーヒーを入れてくれるからね」と息子たちに言いました。それ以来毎日コーヒーを飲んでいますが、インスタントはまだ飲んでいません。

コーヒーメーカーは、もうずっと以前に電話をKDDIに切り替えた時にポイント大賞としてもらったもので、使わずに仕舞っていたものでした。また、レギュラーコーヒーも以前コーヒー豆が高騰し、手に入らなくなると言われて急いで買ったらインスタントではなかったので、そのまま置いていたものです。賞味期限を見ると2013年2月になっていました。わが家はあまり賞味期限にこだわらないので、知らぬ振りをして瓶に入れ替えそのまま使っています。

コーヒーメーカーを使ってドリップすると、インスタントと違ってとても良い香りがします。ただ、コーヒーメーカーを使うと、後始末が面倒なのですが、時間がある時は面倒がらずに使い続けたいと思っています。ということで、決心を確実にするために、今日は2人用のコーヒーフィルターを100枚買ってきました。

1月3日(金) 「三木山森林公園をウォーク」

正月前から食べるばかりでほとんど運動をしていません。そこで昼食後県立三木山森林公園へ出かけました。1時間半ほど山道の遊歩道を10,000歩ほど歩きました。久しぶりだったので、後半はずいぶんスピードが落ちてしまい、急な坂道や階段を上ると、じんわり汗をかきました。すっかり体力が落ちています。日常生活の中に運動をもっと取り入れなければならないと痛感しました。浜の散歩道はほとんど傾斜がありませんが、大股でスピードを速めて10,000歩歩けば結構運動になると思います。週に3~4回は歩かねばならないと思いました。

1月2日(木) 「明石・太寺山高家寺で写経」

昨年までは、私の地域の自治会総会が1月2日に開催されていたので、写経に参加できませんでした。ところが今年から自治会総会は2月11日に開催されることになりました。きっとマンション等に住む若い人たちが役員になると帰省できないという不満が出たのではないかと思います。それはそれで当然であり、良いことだと思います。このようなことから写経に参加できるようになりました。

昨年春からそれまでの「般若心経」の写経から、「法華経」全8巻の写経をしています。もちろんひとりでは出来ないので、全員で手分けして写経するのです。といっても参拝者8人と住職で写経するのですから、1回の写経では大した量は進みません。今やっと半分だと住職が話されていました。まさに書き初めでしたが、今回からは椅子に腰掛けての写経だったので、しびれが切れることもなく、気持ちよく書くことが出来ました。

写経の後住職や名誉住職が書かれた「午」の開運色紙や匂い袋、匂い根付けなどをお年玉にいただきました。ポケットに入れて持って帰りましたが、ポケットはにおいが充満していました。お正月に写経に行くのは初めてで、このようなお年玉をいただけるとは思いませんでした。

14_07ikiikireikai.htmlへのリンク