ビル設備管理のお宝データ [REPORT4−1] 水質管理の巻

| (1)初めに |

| (2)グランドパッキン増締めの効果 |

| (3)密閉水系における電気伝導度と薬液濃度の関係 |

| (4)薬液濃度による電気伝導度変化 |

ビル設備管理のお宝データ [REPORT4−1] 水質管理の巻

| (1)初めに |

| (2)グランドパッキン増締めの効果 |

| (3)密閉水系における電気伝導度と薬液濃度の関係 |

| (4)薬液濃度による電気伝導度変化 |

- ポンプのグランドパッキンからの滴下は数秒に1滴程度が最適であることはよく知られている。5秒で一滴即ち1ccとすると、1日当たりでは0.017tとなる。 ポンプが30台あったとしても、1日当たり約0.5tの補給で事足りる。

- グランドパッキンから連続的に滴下している場合は、1秒で約5cc程度である。これは1日当たり0.43tにもなる。

- 私の勤務しているビルでは、滴下水がポンプの周りに撒き散らされるようになってはじめて、グランドパッキンの調整(増締め)が行われている。このビルには密閉された 令温水系統が2系統あり、A系統には34台、B系統には17台のポンプが接続されている。連続して滴下しているポンプが常に数台あるのが現状である。

- 毎月の補給水量は平成14年でA系統で平均150t、B系統で平均80tであった。

- 平成14年12月と平成15年1月に各1回連続滴下のポンプのグランドパッキンの増締めを行った。その結果を図で示す。

- 図から次の2点が読み取れる。

- わずか数台のグランドパッキンの調整で補給水量は半分以下に減少している。

- グランドパッキン増締めの効果は1週間から10日程度しか持続しない。従って1週間程度の間隔でのきめ細かな調整が必要と思われる。

- 連続滴下しているにもかかわらず、増締め限界のため調整できずに放置されているポンプをときに見かけるが、早急にグランドパッキンの交換をしなければならない。

- 最後にグランドパッキンからの異常な滴下を放置したために起こった障害事例を簡単に紹介しておく。

- 令温水発生器の凝縮器チューブが交換後わずか3ヶ月で腐食を起こした例が、「設備と管理」2001年6月号に紹介されている。

- 私の勤務するビルでの事例である。スプリンクラー設備用の加圧ポンプがよく起動するので調べた結果、メインポンプのグランド部からの漏れがかなり多く、グランドの 増締めを行ってからは加圧ポンプの起動間隔が大幅に長くなった。

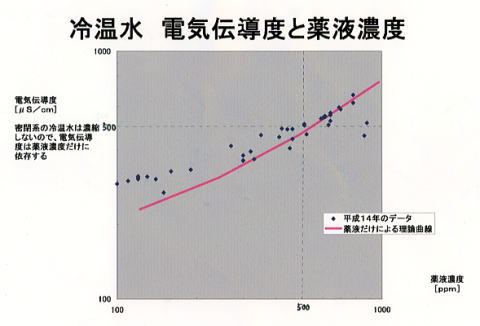

- 密閉水系においては冷却水系におけるような濃縮作用がないため、薬液濃度は電気伝導度を測定することによってある程度まで推定することができる。この項の内容は、 東西化学産業の技術リポートを参考にして、私が勤務するビルでの水質試験データをもとに、薬液濃度の簡単な求め方を考案したものである。

- 当ビルには密閉水系が令水系と温水系それぞれ2系統ずつ計4系統ある。令水1系統の平成14年度の電気伝導度と薬液濃度の測定データを示す。単位は次の通りである。

- 電気伝導度 [μS/cm]

- 薬液濃度 [ppm]すなわち[mg/l]

- 薬液濃度を求める簡易式を示す。

[薬液濃度]=2×[電気伝導度]ー500

単位は上記を使用する。計算はその単位を無視して行う。- 電気伝導度の測定は簡単にできる。しかし薬液濃度の測定は当ビルの場合採水からデータ取得まで約2週間かかっている。従って薬液注入量の調整が後手後手になる傾向が あった。電気伝導度から薬液濃度が推定されると、注入量の調整がその時の状態に対応して実施できる。これは水質管理の担当技術者にとって朗報である。

- 電気伝導度が300[μS/cm]を下回るような低い時は次式を適用するとよいようである。

[薬液濃度]=2×[電気伝導度]ー470

- 一般のビルでは水質管理用として現在次の3種類の薬液が使用されている。

- 令温水用薬液

- 冷却水用薬液

- ボイラー缶水用薬液

- これらの薬液の管理において薬液濃度と電気伝導度の2点は必須である。この項の目的は、各薬液においてその濃度が電気伝導度にどの程度影響しているのか 、を明らかにして薬液管理を的確に行うことにある。

- 次図は3種類の薬液の実験結果をまとめたものである。

実験は次のように行った。

- 原液の濃度は1,000,000[ppm]とした。

- 水道水(実験時の電気伝導度は160μS/cm程度)で1/2ずつに薄めてその都度電気伝導度を測定した。

- 濃度が高い時にグラフが水平気味なのは、電解質のイオン化が十分でないためと考えられる。逆に濃度が十分低い時にグラフが水平になるのは水道水の電気伝導度が優勢に なっていることを示している。

- 密閉系の令温水の場合、冷却水のような濃縮作用がないので、(3)でも明らかにしているように電気伝導度はほぼ薬液濃度だけに依存している。次図は平成14年の 測定データをプロットしたものであるが、比例関係がよくわかる。

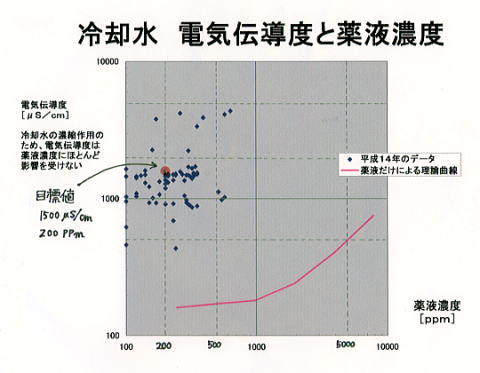

(注意)低濃度領域で理論曲線と実際のデータが若干ずれているが、データを取得した平成14年の水道水の平均電気伝導度が230[μS/cm]程度と高かったためと 思われる。- 次に開放系の冷却水の測定データのプロットと理論曲線を示す。

- 濃縮作用のためデータは目標値を中心にかなりバラついているのがよくわかる。”冷却水は魔物”と言われる所以だろうか。

- 重要なことは薬液理論曲線が実際のデータからかけ離れた位置にあることである。すなわち冷却水においては薬液濃度は電気伝導度にほとんど影響を与えていない。 従って電気伝導度が目標より高すぎる(あるいは低すぎる)からといって、薬液注入量を操作しても全く無駄である、と認識しておく必要がある。

- 冷却水の場合、電気伝導度はもっぱら冷却水ブローの操作でしか制御できない。

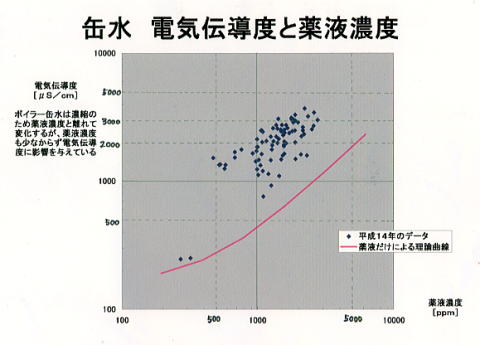

- 最後にボイラー缶水の測定データのプロットと理論曲線を示す。

- 当ビルでの目標値は電気伝導度が2000〜2500[μS/cm]、薬液濃度が1000[ppm]以上である。

- 薬液濃度がある程度電気伝導度に影響を与えているのが読み取れる。実際、定期性能検査の後では電気伝導度が低い値のままなかなか上昇しないことがあるが、ボイラー担当者は 薬液をバッチ投入して電気伝導度を目標値に近づけようとしている。