人工接地試験 [REPORT3-2] 人工接地試験の理論

| (1)人工接地試験の目的 | |

| (2)人工接地試験の実施方法 | |

| (3)関西電力の現場技術ガイドより抜粋 | |

| (4)若干の補足、考察 | |

| (5)地絡保護協調について |

KIMの電気リポート3[目次]に戻る

[TOP]に戻る

サイドフレームを[消去する]

| (1)人工接地試験の目的 | |

| (2)人工接地試験の実施方法 | |

| (3)関西電力の現場技術ガイドより抜粋 | |

| (4)若干の補足、考察 | |

| (5)地絡保護協調について |

以上のことを、図で詳しく説明します。

- 零相電流および零相電圧は、配電系統の静電容量によって変化する。配電用変電所の地絡 保護継電器も、この静電容量によって感度が変化する。

- 通常、いろいろな要因によって静電容量は増加する。今まで例えば地絡抵抗6000Ωの 地絡を検出する感度をもっていたものが、静電容量の増加によって地絡抵抗が4000Ωになるまで動作し なくなったとする。これは地絡保護継電器の感度が低下したことになる。また後述するが、地絡電流も大きく なり、万が一人間が感電した時に危険である。

- すなわち、静電容量が増加すると、それに合わせて地絡保護継電器の感度を地絡抵抗 6000Ωで検出するように再調整する必要がある。

- ところが、配電系統は複雑であり、静電容量を計算で求めることは困難である。

- そこで、実際に地絡事故を起こし、零相電流と零相電圧を測定するとともに、地絡保護継電器の感度 再調整をする必要が出てくる。これを人工接地試験と言う。

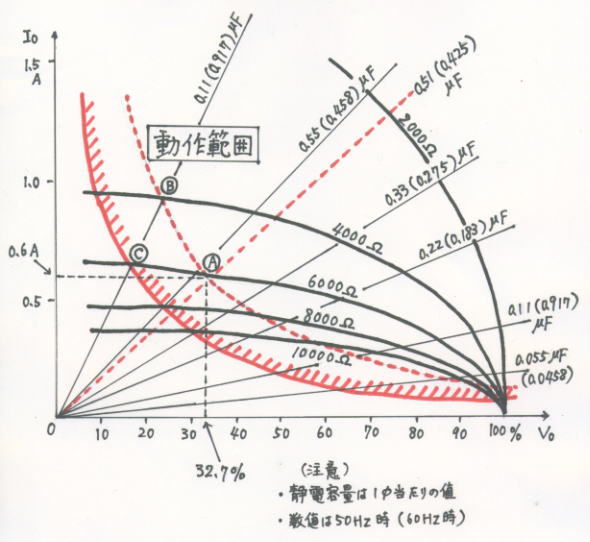

- 整定はA点、すなわち配電線の1線当たりの対地静電容量が0.425[μF]で、保護継電器の Vo-Io特性が赤の点線だったとする。この時1線地絡事故が発生すると、0.6[A]の地絡電流が流れ、 32.7[%]の零相電圧が発生し、継電器は動作する。

- いま、配電線の対地静電容量が0.917[μF]に増加したとする。この時、継電器の動作開始位置は B点に移動する。すなわち地絡抵抗が4000[Ω]まで低下しないと動作しないことになる。これは継電器の 感度低下に他ならない。

- これを、以前のように地絡抵抗6000[Ω]で継電器が動作開始するように、感度の再調整をするのが 人工接地試験である。この試験を実施すると、継電器の動作開始位置はC点に移動し、その時の継電器の Vo-Io特性は赤の実線となる。

人工接地試験の実施方法は、設置されている保護継電器の種類によっても異なるし、電力会社、更には支店に よっても抵抗値の取り方など、微妙に違っているようです。要は現場に最適な方法を採用しているのだと思い ます。この項は、その辺を考慮して読んで下さい。

- クリーピング試験

地絡方向継電器(67G)は、零相電流と零相電圧の組み合わせで動作する。試験前と試験後に 零相電圧のみをかけて、67Gが動作していないことの確認を行う。これをクリーピング試験と言う。- V-I特性測定試験

実際の事故と同じ状態にして、試験用変圧器二次側の電圧、電流および一次換算の地絡抵抗値 の相関関係を測定する。

過去の試験での測定例

試験回路二次側電圧[V]

(一次換算)試験回路二次側電流[A]

(一次換算)試験回路一次側換算地絡抵抗[Ω] 122 (3660) 11.0 (0.367) 9980 119.5 (3585) 17.9 (0.597) 6010 117 (3510) 24.3 (0.810) 4330 - 感度調整試験(その1)

地絡過電圧継電器(64Φ)の感度を調整する。地絡抵抗値を6000[Ω]にした時、64Φが 動作を開始するように、64Φ前面の感度調整ボリュームで調整する。

64Φは図のように、タイマー(64T1)と67Gとの組み合わせで、フィーダー保護に使わ れる。

- 方向試験

67Gが事故発生フィーダーに対してのみ動作することを確認する。ロータリースイッチで各 フィーダーについて試験する。- 感度調整試験(その2)

地絡過電圧継電器(64A)の感度を調整する。地絡抵抗値を6000[Ω]にした時、64Aが 64Φと全く同時に動作を開始するように、64A前面の感度調整ボリュームで調整する。- B10G警報発生の確認試験

67Gがどれも動作しないのに64Φが動作する時は、母線で地絡が発生していると考えられる。 その時は上図のように、64Aがタイマー(64T2)を起動して、制御所で警報を発生させるとともに、 最終的にバンク全体をトリップさせる。これをB10Gと言っているが、テストでは警報が発生することを 確認する。- クリーピング試験

- 以上の作業を各相で実施する。すなわち、都合3回実施する。

② 人工接地試験の注意事項

1. 水抵抗器KS開放および共振防止抵抗SW開放(抵抗挿入)。補助母線無電圧を確認後DSフックを 補助母線につける。 2. DSF○○A投入(試験回路充電) 3. 共振防止抵抗SW投入(抵抗短絡)。水抵抗器KS投入。 4. 二次電圧V、二次電流Aを監視しながら徐々に水抵抗を減じ、基準感度(6000Ω)で64Φが動作 するように調整する。 5. 調整が終われば水抵抗を無限大とし、水抵抗器KS開放および共振防止抵抗SW開放(抵抗挿入) する。 6. DSF○○A開放(試験回路充電停止)。 7. 補助母線無電圧を確認後、DSフックを補助母線より外す。 8. 上記1~7の容量で三相(A,B,C)とも実施する。

1. 人工接地試験は高圧回路で行うため、作業安全面で十分注意しなければならない。 特に安全保護具防具の使用、作業の手順、方法、範囲、試験測定器類の事前チェック等十分確認して おく。

特に試験用変圧器、高圧リード線、カットアウトスイッチは使用前に概観点検、 導通試験、絶縁抵抗測定を確実に実施する。2. 被試験の同一バンク67Gをロックならびに同一バンクB10Gをロックする。 またロック中は常にVo電圧を監視し、異常の場合の処置を考慮のうえ試験する。 3. 試験回路の構成にあたっては極性、変圧器タップ、測定器のレンジ、接地線等を 十分確認し、構成後試験用変圧器の一次回路のオープン、二次回路が短絡していないか再確認する。 (1回目のVo発生時には、他バンクのVoメータにも注意を払い、他のバンクの配電線とループに なっていない事を確認する。) 4. 試験用変圧器の一次回路のアースには必ず直列抵抗(R)を挿入すること。 これは充電操作時の異常電圧(中性点電位の振動現象)を防止するためである。 5. 人工接地試験に先立ち、67Gのクリーピング試験および調整を実施し試験 終了後も必ず確認しておく。(64Φリレーを動作させる。) 6. DSフックの取り付けは補助母線を使用(死線取り付け)するが、補助母線の ない場合またはタコ足型ZCTの場合は活線部に直接つけるので、他の相やアース間に特に注意 する。 7. 水抵抗器の操作は試験用変圧器の容量等を考慮し、無理のないように行う。 (あらかじめ定めておくこと。)。 8. 64Φリレーが動作しても67Gが動作しない場合はシールドアース、ZCT、 関連機器の確認、極性まちがい等を再確認する。 9. 64Φ、64Aリレーは同一型式になっている場合もあり、十分確認して作業 する。 10. お客様側設備の中で64リレーにより、受電CBをTripさせる場合がある。

② 地絡過電圧継電器64Φについて

- 機械的衝撃に対して非常に弱いため、故障検出用として地絡過電圧継電器64Φと組み合わせて 使用する。

- 配電線の瞬間接地による遮断を避けるため、限時継電器(タイマー)64T1により時限をもたせる。

- 電圧要素に直接零相電圧Voを印加すれば、回路は単純になるが、次のような要因のため、不安定である。

- 地絡相によって、発生する零相電圧が異なる。この理屈は今の私にはわからない。現時点では課題として おく。

- 残留電圧の影響を受ける。

- 微地絡の場合、もともと発生する零相電圧は低い。

- 実際の地絡では、間欠アークとなる場合が多く、高調波の影響を受ける。

- そこで配変においては、地絡過電圧継電器64Φで地絡相を検出して、零相電圧の位相に見合った制御電圧 (110[V])を継電器67Gの電圧要素に印加し、動作感度の安定、向上を図っている。従って、67Gの 電流感度は鋭敏である。完全地絡時の最小動作電流がZCT一次換算で0.1[A]程度なので、67G動作時の 電流感度は常にこの程度と考えてよい。

- 実際には、地絡抵抗6000[Ω]で地絡相を検出するように64Φの感度調整を実施する。この時、 零相電流は0.64[A]程度なので、電圧が印加されると同時に67Gは動作を開始する。

- 以上のように、誘導円盤形67Gでは、地絡電流の整定はない。64Φの整定で電流整定も兼ねている、と 考えてもよい。

③ 接地抵抗値6000[Ω]について

- 64Φは地絡過電圧継電器であるが、いわば『地絡相判別継電器』というべきものである。見学した配変 の名盤には、『接地保護母線継電器』となっていた。

- 見学時の感度調整結果を記す。

接地相 今回の整定値[V] 前回の整定値[V] A 2.5 3.0 B 2.1 2.7 C 1.9 2.5 - 上記の値はGVTの制限抵抗両端の電圧である。完全地絡時の零相電圧110[V]の1.73~2.27 [%]になる。需要家の67Rの電圧整定が、通常5[%]なのでかなり低い値である。次項の論議においては 約[2%]として取り扱い、この値自体に焦点を当てる。

- 人工接地試験の実施周期は、6年である。また、配電線が大幅に変更になった時にも実施される。

- 最近では、配電系統の静電容量を自動的に計算して、系統が変動しても整定値を6000[Ω]に自動的に 保つ新型リレーが登場してきている。今後20年かかって取替え予定である。

- 日本の配電系統においては、地絡時の電流を抑制する必要から、非接地系が採用されている。その理由は 次の2点である。

- 通信線併架であり、地絡時の電磁誘導や静電誘導による通信線への影響を極力少なくする必要がある。

- 万が一の感電事故における電流値を抑え、人体への影響を最小にするよう考慮する。

- 過去の事故実績は次のようになっている。

- 地絡抵抗が3~5[kΩ]の場合は、50[%]が自然消滅し、残り50[%]が永久地絡事故 になる。

- 地絡抵抗が6[kV]以上の場合は、90[%]以上が0.5[秒]以内に消滅する。

- 以上を鑑み結論として、6[kΩ]を整定値とし、時限をもたせ、0.5[秒]以内に事故が自然消滅 すれば遮断しないように運用している。

③ まとめにかえて

- ここでは需要家の地絡保護が、静止型地絡方向継電器(以下、67Rと記す。)である場合を考える。 整定は次のようになっているものとする。

- 零相電流の整定 0.2[A]

- 零相電圧の整定 5[%]

- 動作時間の整定 0.3[秒]

- 地絡事故として次の各項目を想定する。

- 需要家の受電設備で、地絡抵抗6000[Ω]の地絡事故が発生した場合を考える。

- 配電線では、対地静電容量(当該バンク1相当たりC[F]とする。)だけを考慮し、他の線路定数は すべて無視する。

- 各相の対地静電容量はそれぞれ等しいものとする。

- 需要家構内の高圧配電線の対地静電容量は無視する。すなわち、需要家引込みケーブルに設置してある ZCTを通過する零相電流の値と、地絡電流の値は等しいと仮定する。

- 人工接地試験で、6000[Ω]の地絡抵抗での地絡事故を検出するように感度調整したのであるから、 配変においては間違いなく地絡を検出する。問題は需要家側である。

- 67Rの位相特性は次の図のようになる。

Igは動作範囲に入るので問題ない。図では、Igとj軸が離れているが、 理論上では重なるので、了解していただきたい。- 67RのIo-Vo特制は次の図のようになる。

発生する零相電圧Voが2[%]と非常に低いため、継電器の動作範囲に入ってこない。これが問題である。- 需要家で地絡事故を検出せず、配変で検出する。これはとりもなおさず波及事故である。すなわち、配変と 需要家で地絡保護協調がとれていない、という結論である。

- 更に詳しい論議は、[REPORT1-4]地絡保護協調について、を参照して下さい。

- 需要家において地絡抵抗6000[Ω]程度の地絡事故が発生し得るのか、につ いては私にはよくわかりません。事故事例の記事を読んでも、全部が保護範囲外のため波及事故になった、 と書いてあります。ケーブルの水トリー劣化や、絶縁碍子のひび割れによる雨天時の微地絡などが考えられる と思いますが、現段階の理解度ではよくわかりません。

地絡保護協調が不十分で波及事故になった例をご存知の方、内容を教えていただけ ませんか。